聽聽他們的聲音

這些紛紛出籠的案例,有些是資方理虧,也有些是勞方在法理上站不住腳,顯示了我國勞資雙方的相處模式尚在摸索、演變中。不過,台大教授張曉春認為這無論如何是一個好現象。

「廣大的勞工階層不但是我們經濟發展的基石,也是社會穩定的主力,值得重視與關切」,張曉春說:「多聽聽勞工的『聲音』,可以讓我們認清轉變中的勞工階層需求的方向,有助於知道如何『補其不足』。」

至於「聲音」會轉大或變小,政府的政策與資方的作為,將是關鍵!

〔圖片說明〕

P.15

我是一個勞工,我熱愛我的工作。

P.14

蒼涼的身影下,勞工心事誰人知。

P.16

他們來自不同的地方,來自不同的背景,唯一相同的是——他們創造了台灣的「經濟奇蹟」。

P.17

出力、出汗、出智慧,今日的繁榮就在他們手中,一點一滴建立起來。

P.18

鄉村逐漸變為都市,人的價值觀念也在轉變。

P.19

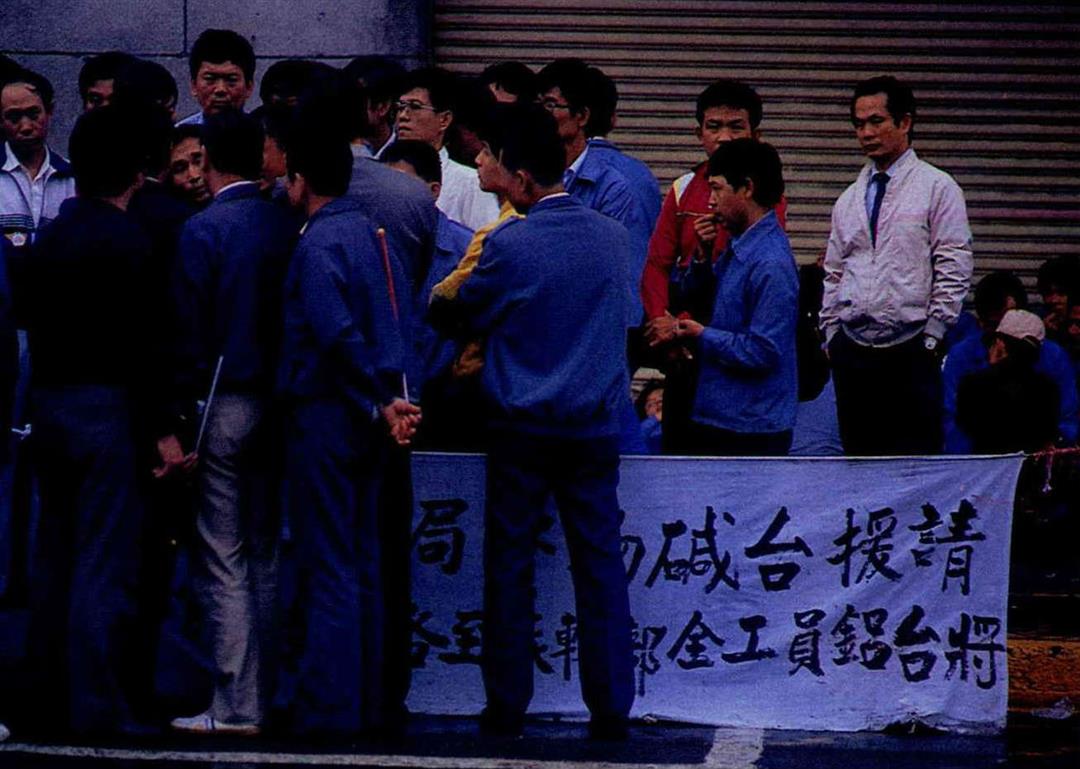

了瞭解自己應有的權益,勞工不再沈默,起而據理力爭。

P.20

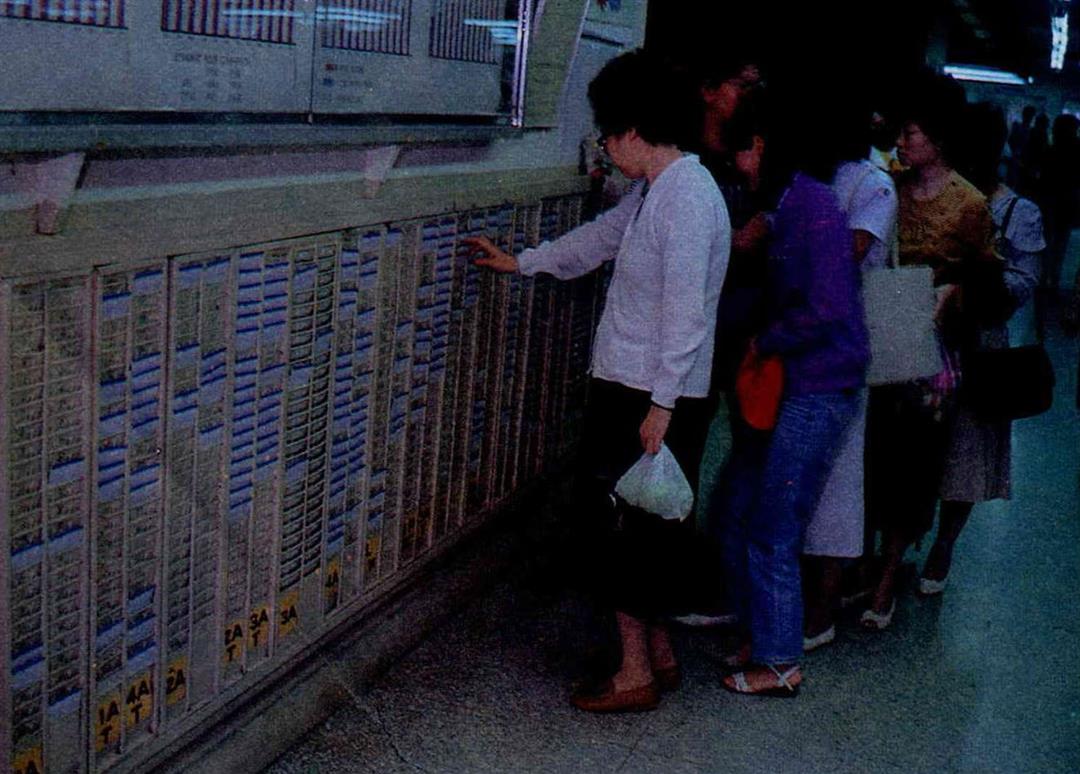

準時打卡上班,也準時下班囉!——現代勞工的工作態度。(鐘永和攝)

P.21

正當的休閒活動是勞工迫切的需要之一。圖為台塑集團的員工運動會。(鄭元慶攝)

瞭解自己應有的權益,勞工不再沈默,起而據理力爭。(邱勝旺)

準時打卡上班,也準時下班囉!——現代勞工的工作態度。(鐘永和攝)(鐘永和攝)

正當的休閒活動是勞工迫切的需要之一。圖為台塑集團的員工運動會。(鄭元慶攝)(鄭元慶攝)