從十八世紀上半葉,英國園林創「傻啦瓜嘰」濫觴,到下半葉錢柏斯舉中國園林大纛,加油添醬;究竟中國園林與英式自然園林之間,有何異同之處?

「直到十九世紀,中國的門戶被迫開放,」一位西方知名的學者宣稱:「有關中國園林的真相,才洩漏出來。」

「恐怖」的真相?

揭露真相的英雄,是以鴉片戰爭「打開中國門戶」的英國,在一八四三年派往中國的植物採集人羅柏富春。他在後來的回憶錄中,描述了寧波城裡,張醫師的私人花園。

穿過幾進堂屋,張醫師晚年休憩的後花園,是在極有限空間中,以山石樹叢門洞,造成曲折掩映的效果。而這段描述所洩露給這位藝術史學者的「真相」則是:「以英國的標準看來,中國人的花園,還不如一塊城郊露地!」

真相就此流傳,不斷為後人引用傳述。幾年前出版的一本相關新著中,另一位著者又趾高氣揚地寫道:直到中國的門戶被迫開放,「恐怖的」真相才告洩漏──中國人的花園比起他們的英國同儕,簡直是拿盆栽小景比山中大樹!

問題是,以寧波城裡的住宅花園,與英國鄉間別莊相比,未免有欠公允。中國園林藝術淵遠流長,從秦漢上林苑囿,到唐宋文人別業,以至明清皇家園林與文人城市宅園;從漫無邊際的帝王獵場,到與自然為鄰的田園山景,以至蘇州庭園的一畝天地半畝園,其間差異不可以道里計。洋專家豈能單以寧波縣城的張醫師家後院,一言以蔽之,作為整體「真相」?

瀰山跨谷,八川分流

西漢才子司馬相如曾作《上林賦》,形容武帝的宮苑裡有「蕩蕩乎八川分流,相背而異態」、「離宮別館,瀰山跨谷」──一座園林能有八條姿態各異的河道分流而過,氣象不可謂不大矣。

除了帝王苑囿,唐宋以前的中國園林多為貴族莊園的一部份,面積都相當廣闊。唐代洛陽的「歸仁園」長寬都超過一里;北宋司馬光的獨樂園,時人以為「卑小」,也有二十畝地。直到南宋以後,人口密集於江南地區,中產階級興起,開闊的園林才逐漸縮小為城市宅園。正像英國從十八世紀廣闊的貴族園林,過渡到維多利亞時代的商賈花園。

秦漢苑囿、唐宋林園,畢竟與時俱去。如果單就十八世紀歐洲人最感興趣的圓明園與避暑山莊來比呢?前者在北京占地五千二百英畝,後者更達五萬六千英畝之廣,比起數百英畝的「英國標準」鄉村莊園,還真弄不清哪個才算「盆栽」了。

駝背的山,頹喪的樹

洋專家還是有話說。「那些禿頭駝背的山丘,稀疏地覆上幾棵發育不全的頹樹,…」一作者指出,馬國賢神父筆下的避暑山莊,「顯然與英國鄉間景致,看起來沒有半點相似之處!」

至於圓明園,這位作者先描述了勃靈頓公爵如何在古羅馬鄉間別墅的靈感下,改變了英國的園林品味,然後話鋒一轉:「就在此時,中國的皇帝似乎也想搞些類似的東西。」而所謂「類似的東西」,當然就是曲折小徑與蜿蜒水道。

不過這位女士對圓明園的興趣,倒不在此,而是其間的亭台樓閣。「對西方人的感性而言,這些庭園建築比起那種野蠻的中國園林,顯然比較不那麼嚇人,」她寫到。

人的樂園?牛的天堂?

百多年來被洋槍大砲嚇慣了的中國人,遊起英式園林來,神經就粗重多了。偶爾穿花過林,驀見小橋流水、亭台垂柳,還真有他鄉遇故的驚喜。就算有機會登堂入室,走進荷塘水榭的「中國屋」裡,看見橫七豎八的中國字,赫然寫的是「放奶子的房子」──沒有嚇壞,疑問是有的。

已故建築學者童寯在三○年代暢遊英式園林時,看見大片的牧草緩坡,也曾經頗為不解:為什麼文明人會把園中大部份的空間,都貢獻給綠草地?

「毫無疑問,牛會很高興;但這跟萬物之靈人類什麼相干?」他在一篇文章中問道。

童教授的疑問,其實一語點出了中、英園林之間明顯的差異──中國園林的地面處理,是不作興鋪草地的;而一片牧草地,卻正是十八世紀英式園林的重要特質:經濟。

園林牧場化,賺錢又遊憩

比起法式幾何園林,自然園林無論在建造或維護上,都相對經濟許多。當年引用中國自然觀,為英式園林催生的散文家愛地生,就大大提倡「把農莊變成一座大花園,既能賺錢,又可遊憩」的作法。

在過去,為了防止牲畜踱進正式花園,林地與花園間有高牆隔開。自然園林出現後,以不規則的草地、水面取代幾何花圃,又以乾溝取代圍牆;到了能手布朗的大肆改良下,大片綠草地幾成園林主體,一路綿延到建築物的牆根。有學者因此以為,布朗將整個園林「牧場化」了。

這種帶著經濟背景的美學,也可以在繪畫上找到印證。流行於十八世紀英國的風景肖像畫裡,穿戴華麗的莊園領主夫婦背後,不正是一大片打理整齊、牛羊各就其位的如茵碧草?

自封為萬物之靈的人類雖不吃草,但風吹草低見牛羊所帶來的歡喜,除了自然美景,也保證了農業經濟的繁榮,與土地帶來的財富。誰曰不宜?而這種在園中鋪草坪的習慣,在西方延續至今,具體而微。

中西同唱歸去來兮

如果從田園隱逸的角度來看,中英園林其實有相當的神似之處。

東晉陶淵明大唱歸去來兮,捨官祿而就田園,享受臨流賦詩、撫松盤桓的隱逸生活。他採菊東籬下,悠然見南山的意境,此後成為文人園林的理想;而竹籬茅舍的田園景致,也就此與帝王將相的台閣園林分庭抗禮。後來連滿清皇家園林也充滿了文人氣息,更少不了田園景致。

十八世紀英國自然園林的催生者,也多半是被政治上當權派排擠出來的在野文人。他們以攻擊宮廷幾何園林,來表達對專制作風的不滿;又以自由精神為基礎的自然園林,作為安身立命的桃花源。

勃靈頓公爵的花園裡,處處可見古羅馬異教神殿,就頗有異議份子大唱歸去來兮的意思。而自然園林先驅「思道園」的主人,幾乎與勃靈頓同時辭官掛冠,在鄉間莊園創造了以「自由與專制」為主題的新式園林。此外,所謂的「隱士居」也是某些自然園林裡不可或缺的一景,據說還有人雇用職業隱士駐園遊走。

早年鼓吹中國自然觀的大詩人波普,也曾經在勃靈頓公爵的掖助下,在倫敦南郊泰晤士河岸,自建一座沒有圍牆、沒有平行路徑,也沒有對稱花圃的新式小園,打算在此琴棋書畫、寫作自娛。

結果園成喜不自勝,自製門票開放參觀,沒想到遊人如織,大大打擾了他的詩興,最後只有把自己關在花園最不起眼的隱蔽處,在僅可容身的小屋裡苦撚莖鬚。有心躬耕南陽,偏放不下經世致用,想是人之常情,豈分中西。

詩情畫意,因地制宜

在整個自然園林的革命中,波普是個靈魂人物。幾乎重要的早期十八世紀園林,都有他的參與,並且留下題詩。在他的園林思想中,「向當地的靈魂求教」的說法,很容易讓人聯想到中國園林中「因地制宜」的理論。

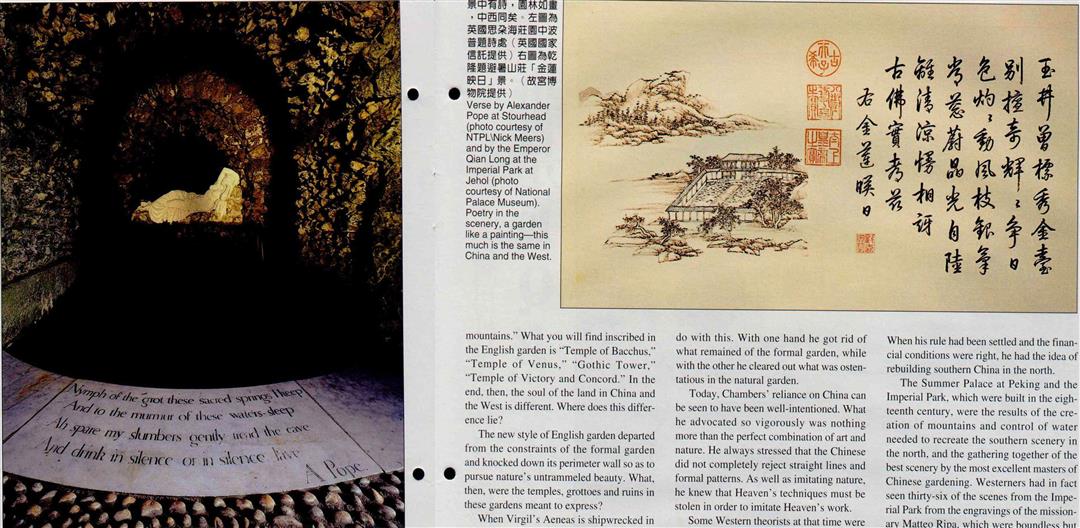

波普也曾經有「所有的園林,都該是風景畫」的說法。而勃靈頓公爵的好搭檔肯特,原來根本不是花匠,而是畫家出身。景中有詩、江山如畫,詩畫與園林的關係,中西亦同也。

另一位十八世紀的英國詩人沈斯東,在他的鄉間園林中佈置了一條環狀路線,沿途設了包括「中國山洞」在內的四十個景點,也立碑題銘。他的理想是讓人們在遊園時,像是走進一篇史詩或詩劇裡,發思古之幽情。

還有一座現存的名園「思朵海」,也出於十八世紀業餘園主的設計。主人藉整個園林的景點動線,訴說古羅馬詩人維吉爾的史詩《阿尼亞士》。

沈斯東園林裡的四十景,與當時流行歐洲的圓明園四十景,無論是否純屬巧合;以園林建築為景點或觀景點,來追求與自然和諧的「詩情畫意」,則是中西遊園者共享的美夢。不過,中國造園家為園林相地「找靈魂」的同時,還要為靈魂取個美麗的名字,以收畫龍點睛之效。

中西地靈,果然有別

《紅樓夢》十七回大觀園建成,賈政曾經表示:「……偌大景致,若干亭榭,無字標題,任是花柳山水,也斷不能生色。」

「怡紅快綠」、「蘅芷清芬」是大觀園裡寶玉、寶釵的居停風光;「梨花伴月」、「曲水荷香」、「風泉清聽」、「南山織雪」,則來自避暑山莊三十六景。比起「酒神廟」、「愛神殿」、「哥德塔」、「勝利與睦邦之殿」之類的英國園林勝景,可見中西地靈,到底有別。

英國新式園林掙脫了幾何花園的繩墨規矩、推倒了圍牆,開始追尋大自然不規則的天性,為什麼又在園林隱翳處,添上神殿石窟、廢墟殘址?

維吉爾史詩中的英雄阿尼亞士,在船難後唯恐自己落入蠻荒國度,他四處環顧,看到浮雕人像,於是嘆道:「這裡的人懂得人世滄桑;生命的倏忽寂滅,觸動了他們的心靈。」

這就是野蠻人與文明人的分野了。十八世紀的英國元氣十足、精力充沛,但「文明人」所需要的氣質,毋寧是一種更深沈的永恆感,一種跳脫當下現世、如藝術史家克拉克所謂的「在時空中有意識的瞻前顧後」。

英國造園家於是借來了古羅馬,在園林裡親手仿造「古蹟」,甚至新建「廢墟」。

到底自然不自然?

問題是這股風潮很快就徒存形式,氾濫成災。能手布朗的「極限主義」,或也與此有關。他一手肅清園林中猶存的幾何式處理,另一手也剷除了自然園林裡的人工裝飾。

而錢柏斯挾著中國靠山的出現,如今看來,實在有其婆心。他使盡渾身解數,所極力宣揚的,不過是藝術(人為)與自然恰到好處的結合。

也有當代西方論者以為,中國人並不排斥直線與幾何圖形,他們以此原則鋪排城市與宮殿,處理人與人的關係,表現人的意志;但是在處理人與自然的關係時,即使是領土權勢遠過太陽王路易十四的中國皇帝,也與自然平等相處,不在園林中宣告他對自然的統轄權。

果然如此?

宮牆苑裡,北地江南

據說來自牧馬北國的滿清皇帝,由清世祖順治入關後,到了聖祖康熙,即位後曾經兩巡江南,深為人文水鄉的景色所吸引。在他安邦定國,有了財力條件之後,遂有興建「北國江南」的念頭。

圓明園與避暑山莊這兩座興建於十八世紀的山水宮苑,就是中國最優秀的造園師們,造山理水、南景北移,博採風光、集錦一園的成果。

西方人從馬國賢教士的銅版畫裡看見的避暑山莊三十六景,浩瀚無邊,認為「根本像是野外荒郊」。事實上,避暑山莊轄地五百六時公頃,奇蹟般地在土石迥異的北國,承載著巧奪天工的江南靈秀;而密密環繞山莊的,則是二十華理的宮牆。

中國園林與英式自然園林之間,最明顯的不同,大概就屬這座曲折蜿蜒的圍牆了。在十八世紀地球的另一端,肯特與勃靈頓公爵文人圈,方纔越過園圃花壇外的圍牆,意氣風發地「發現」了自然。

就在此時,中國的皇帝究竟「想搞些什麼類似的東西」呢?中國皇帝只是不慌不忙地,把天地間的自然精華,都收藏到他的宮牆之內了!

p.29

中西園林,有如盆栽小景與山中大樹之別?圖為板橋林家花園(左)與英國潘思山莊。(胡克禮攝)

p.30

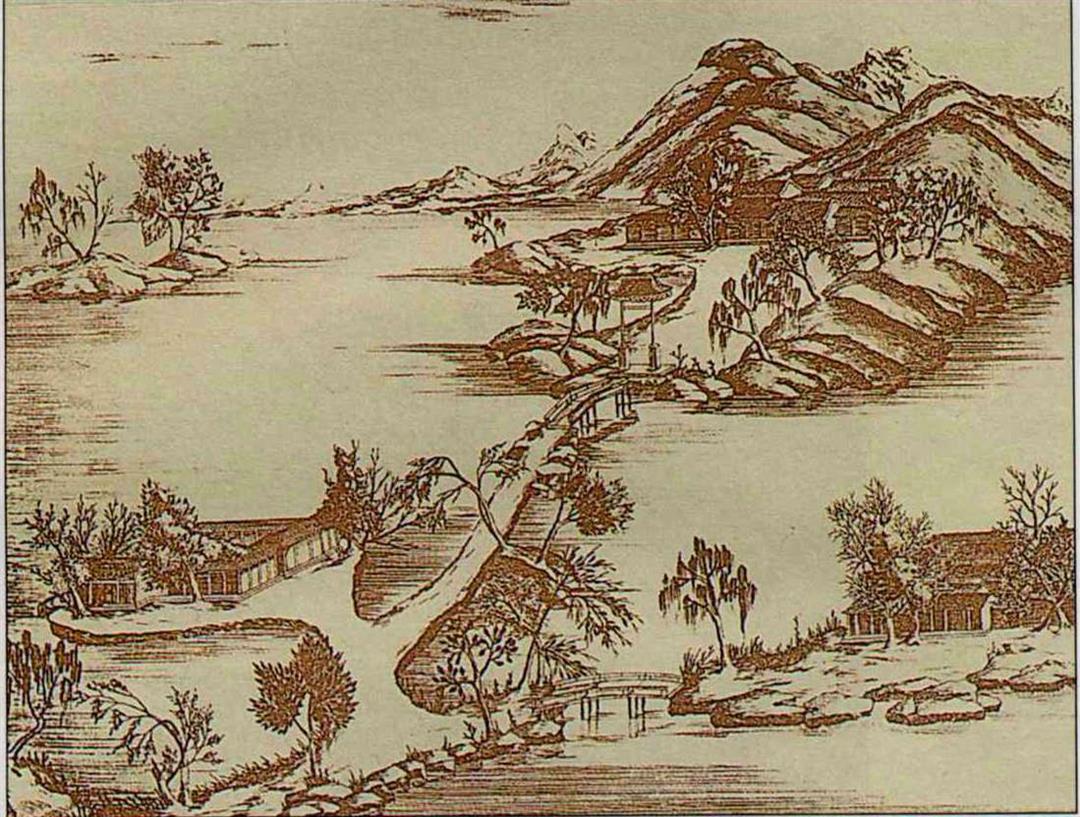

曲岸仙島,小橋相連。圖為馬國賢神父的避暑山莊銅版畫一景。

p.31

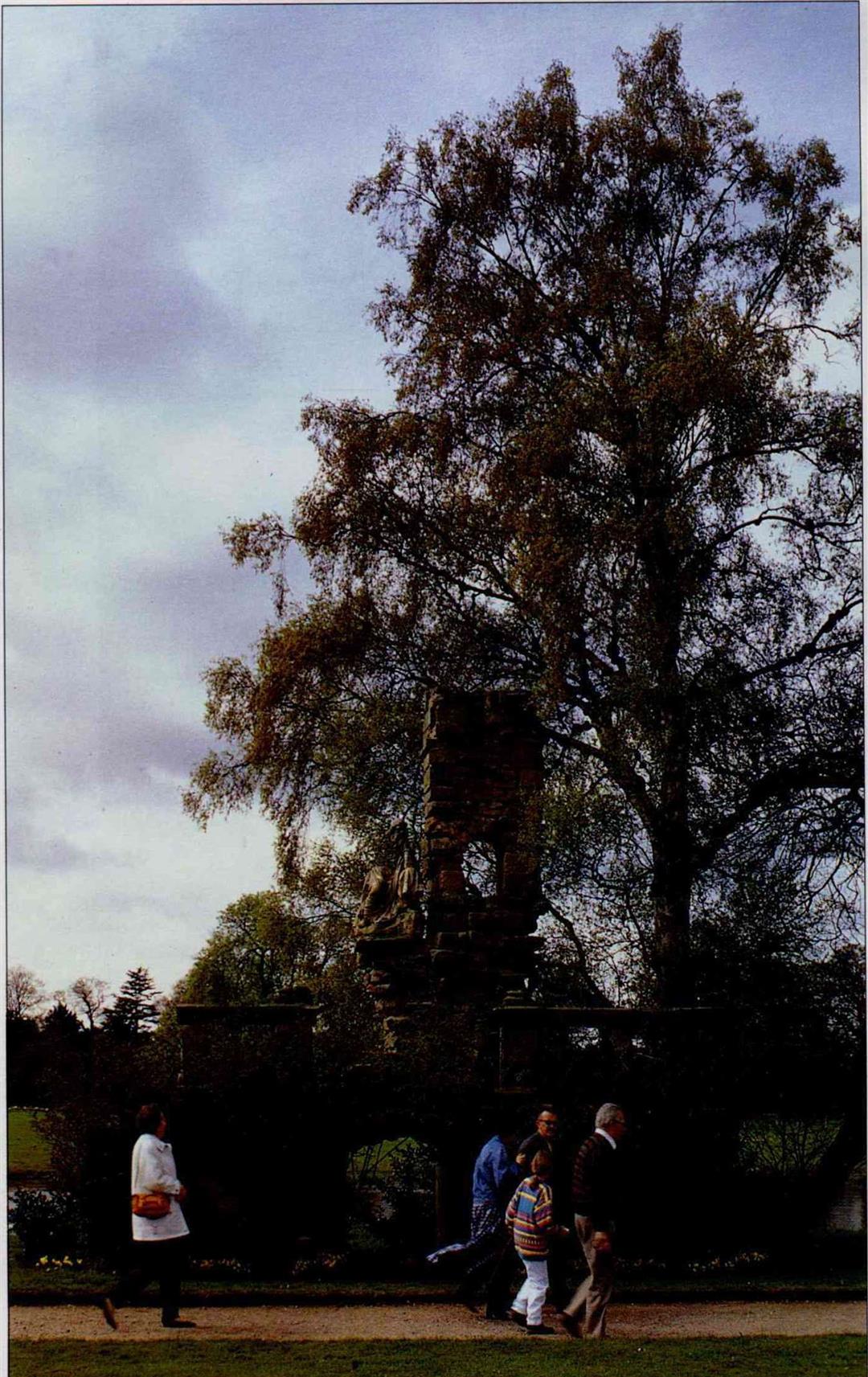

英國潘思山莊裡,有知名的「中國橋」一景連接水岸。(胡克禮攝)

p.32

地廣牆新畫不古?做個假廢墟,也好發思古之幽情。圖為英國夏格柏莊園。

p.33

碧草如茵,是牛的天堂,還是人的樂園?圖為英國夏格柏莊園。

p.35

景中有詩,園林如畫,中西同矣。左圖為英國思朵海莊園中波普題詩處(英國國家信託提供)右圖為乾隆題避暑山莊「金蓮映日」景。(故宮博物院提供)

曲岸仙島,小橋相連。圖為馬國賢神父的避暑山莊銅版畫一景。

英國潘思山莊裡,有知名的「中國橋」一景連接水岸。(胡克禮攝)(胡克禮攝)

地廣牆新畫不古?做個假廢墟,也好發思古之幽情。圖為英國夏格柏莊園。(張良綱)

碧草如茵,是牛的天堂,還是人的樂園?圖為英國夏格柏莊園。(張良綱)

景中有詩,園林如畫,中西同矣。左圖為英國思朵海莊園中波普題詩處(英國國家信託提供)右圖為乾隆題避暑山莊「金蓮映日」景。(故宮博物院提供)(故宮博物院提供)