生活單純,心情快樂

「今天,我並沒有太多的錢;但我很『富裕』,因為我過得很安靜,很快樂。」劉其偉形容他這一生和金錢無緣,好像註定做一個畫家或作家:「這也沒有什麼不好,對不對?」他用廣東腔的國語說。

在台北市郊新店的寧靜住家裡,七十一歲的劉其偉和他的老伴彼此照應。他們有兩個兒子,都成家立業了,只是沒有人繼承劉老的衣缽。倒是一批又一批的年輕學生,把這一位充滿朝氣的老教授,當做傾吐的最好對象。他們和劉老談抱負、談對現階段藝術教育的感想、談藝術家在名利引誘下如何守住尊嚴。……啡咖一壺、糖果一小碟,劉老和他們徹夜對坐清談,從無倦意。

「一個畫家畫兩種畫並不難,我個人也可以做得到——一種是迎合大眾的畫,另一種是自己願意的畫。如果為瞭解決生活問題,又有什麼關係?如果生活過得去,又何必為了奢望過多的身外之物來勉強、委屈自己呢?」

劉其偉近年因為社會經濟繁榮,賣畫和寫作的稿酬漸豐,比初到台灣的窘境寬裕太多,但他還是維持一貫的簡單生活。他經常處心積聚一筆費用,以供另一次深入的田野調查所需。平常他計程車捨不得坐,好料子的衣服捨不得買,咖啡要喝得一滴不剩,甜甜圈上面沾的白糖也吃得乾乾淨淨。這樣克勤克儉的過日子,為的是能周遊列國,甚至深入蠻荒探險。

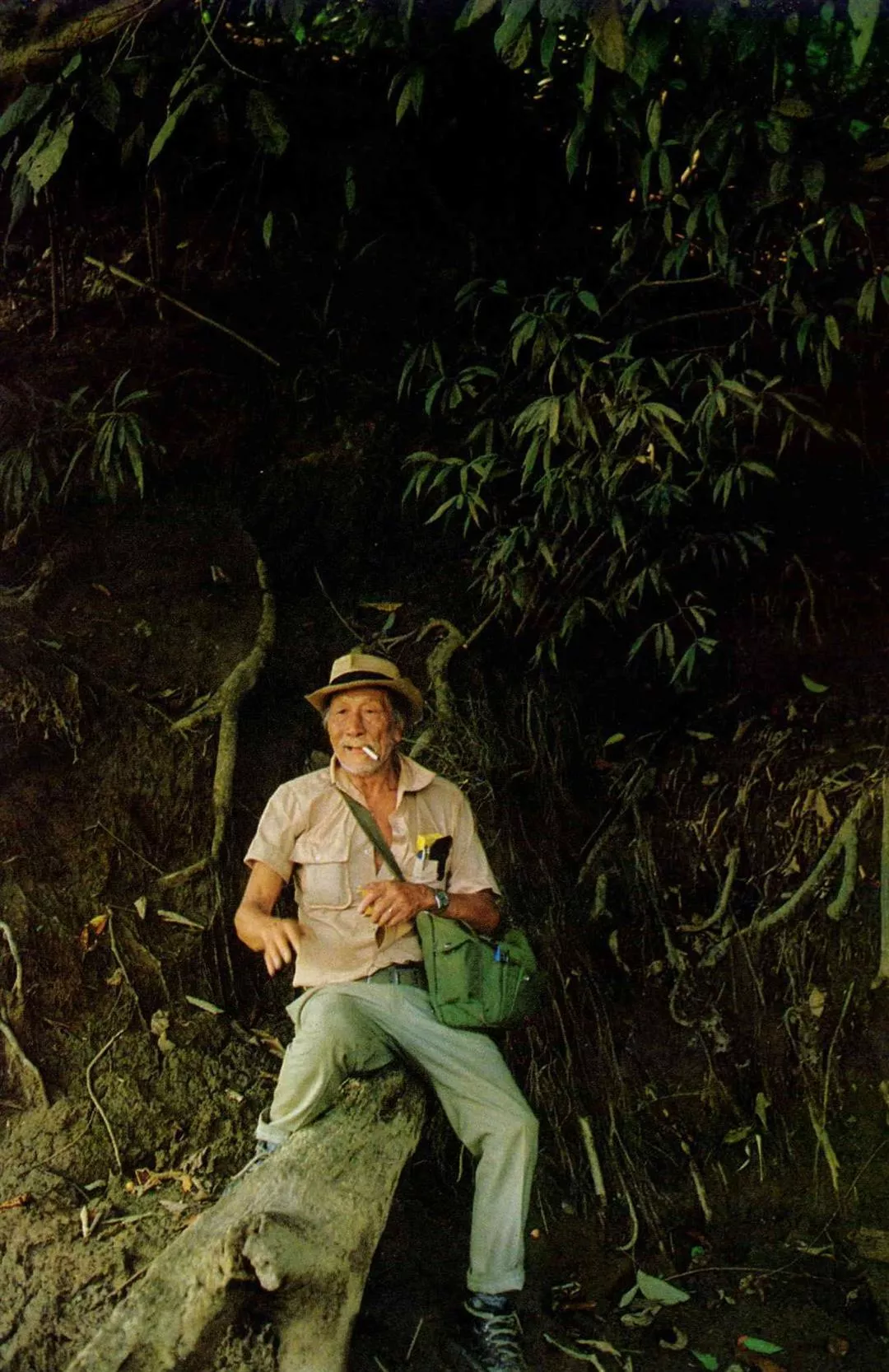

一九八一年,劉其偉在婆羅洲的雨林裡為省立博物館收集熱帶昆蟲生態資料。(曉陽)