在台北市長安東路二段來來回回的人們,大多不知道路邊一棟不起眼的四層公寓,其實是一座紙的博物館,展示著紙的人文研究與科學實驗。

今年初春,台灣和大陸的紙史專家陳大川和潘吉星就在這座紙博物館相會,針對蔡倫究竟是不是紙的發明人,提出各自不同的見解。

人們所以認為蔡倫發明造紙,因為《後漢書•蔡倫傳》明確地指出蔡倫以前的紙,實際上是縑帛。然而從民國二十二年以來,在新疆、西安、內蒙等地,陸續出土了羅布淖爾紙、灞橋紙、金關紙,根據相關出土的西漢文物,蔡倫發明造紙學說也引起正反兩極學者爭論不休。

依然主張蔡倫是紙發明者的紙博館顧問陳大川表示,這些蔡倫之前出土的「紙」,可能是只是積壓成片的植物纖維;或是這些紙並未經過切料、漚煮舂搗和抄造的基本工序,非常粗糙,無法書寫,只能算是紙的雛形而已。因此蔡倫依然是紙的發明者,是他總結前人的經驗,把造紙技術提昇到可以書寫的階段,對人類文化產生巨大貢獻。

對於這樣影響整個人類文明的偉大發明,台灣終於也有了一座紙博物館來訴說著紙的故事。

不死的心願

紙博館的故事開始於陳樹火先生。陳樹火一生從事紙的工作,年輕時在埔里製造傳統手工紙,後來生產特殊用紙,直到五十九歲,患有心臟病的他被醫生宣布只剩十年的壽命,於是他開始想著:書本上都說紙是中國人發明的,但在日本有大大小小各式的紙博物館,台灣卻沒有,他一次又一次地向女兒訴說他的理想。

「父親一生專心於特殊用紙的開發,嘗試把紙的可能性發展到最大,他總是隨時在紙的正面、背面畫滿機械圖,」陳瑞惠表示,父親甚至構想把整個造紙工廠的流程都搬進博物館。

然而,就在計畫構想都討論的差不多時,九○年陳樹火夫妻搭機前往大陸旅遊,卻在廣州白雲機場空難中不幸罹難。留下未竟的心願與理想,由女兒陳瑞惠繼承,經過五年的籌畫終於成立了今天的樹火紙博館。

相較於一般博物館靜態的陳列展示,紙博館著重現場示範、親手操作的動態設計,使它獨樹一格,成為最受孩子們喜愛的博物館之一。單單這個暑假,就有來自全台兩千多個小朋友來訪。

從一樓到四樓每個小角落,包括廁所,都陳列著紙的誕生、保存、再生,與造紙的材料、紙的歷史、紙的科學實驗,還有小朋友最喜歡的手抄紙操作。藉由實物觀看與動手觸摸,彷彿進入了一個「紙玩具工廠」。

紙短情長

走進博物館,才通過櫃臺,眼前就是一個活生生的造紙廠。紅磚牆面上,工作人員拿著一個大抄簾(四邊木框、中間竹廉)在示範。將抄簾放入紙漿中搖動數次,紙漿就薄薄、勻勻地沈在抄簾上,壓乾後,接著熟練地將抄簾覆在烘台上,用烘刷輕輕將紙刷平,就是一張漂亮的手工紙了。

「小朋友,你們猜工作人員手上的抄簾有多重?」示範過程中解說員與小朋友一問一答,「不對,不對,答案是沒下水之前重三到五公斤,相當一個小嬰兒;然而一入了水卻變成二十五到三十公斤重,差不多是一個一年級小朋友的體重。一個師傅一天要將抄簾放入水中一千五百次左右。」

「哇!好厲害啊!」「好辛苦哦!」聽了解說員的解說,孩子們馬上體會了造紙工作的不容易。「除了傳遞紙的知識,藉著技術示範,我們希望說的是,紙張之外的人文關懷,」紙博館執行長陳瑞惠指出。

百樣紙、千種樹

看過工作人員的手抄紙示範後,樓梯轉角的落地窗外,是一個種有楮樹、蕘花、馬拉巴栗和桑樹等的小花圃。每一種植物都跟紙有關,桑樹是中國銀票的紙漿來源,宣紙用的是蕘花;至於常被打上蝴蝶結當做發財樹的馬拉巴栗,其根部的的萃取液則是台灣普遍使用的抄紙助料。加了抄紙助料,紙漿中的紙纖維便會均勻地懸浮在水槽中,不會沈在槽底;同時藉著它的滑性,紙與紙之間也易於分離。

二樓裡,說的是紙的人文故事,時光隧道內首先上演著紙在人類文明史上的前世今生。

牆面上掛著墨西哥人用樹皮條編織、敲打成薄片的樹皮紙;埃及人將紙草編織壓平的草紙,還有印度人的棕櫚葉。這些東西都曾是各個民族用來記錄與書寫的工具,然而從今天「紙」的定義來看,這些統統都不是紙。

所謂紙,必須是將造紙原料的纖維全部打散,重新編排後,才能叫做紙,因此壓乾輾平的樹葉或樹皮都不能叫做紙。

在紙發明以前,古代書寫的材料,先有金石、甲骨,然材料堅硬,書寫費力。至於木簡,笨重又不便於攜帶,像是秦始皇每日批閱的奏文動輒一百多斤;戰國時學富「五車」的惠施,車裝的木簡,不過與現代一個中學生書包中的書籍差不多。而樹葉或樹皮,表面粗糙不平,性質脆弱,不能隨意舒捲。至於絹帛雖然是理想的書畫工具,卻非常昂貴,一般人根本用不起。

兩千年前,中國造紙術的發明改良後,紙變得平整潔白、質輕柔軟,又可大量便宜製造,不僅使書本變得易於攜帶,也催發印刷術的發明,讓閱讀變得更加普遍和大眾化。

工作人員呂玉華表示:很多人對單單是紙也能成立一個博物館感到納悶,其實一張紙的誕生,與當地的氣候、樹種相關;一張紙的存在則關係著知識的普及,紀錄著民族或個人的歷史記憶呢!

水墨長河源於紙

在中國常民生活裡,透過紙燈籠,顫動的燭火散發著溫潤的光芒;紙窗上,竹影搖映宛若水墨圖畫。暮春三月,小兒女對天放紙鷂;中元于蘭盆會,滿天紙錢飛作紙蝴蝶,在在都是一種紙的生活情調。

造紙技術的改進,終於產生了平白柔韌的手工宣紙,更是影響著中國人書寫的工具,書法與水墨藝術的登峰造極。

王羲之的蘭亭集序如行雲流水,懷素的自敘帖字如飛瀑直下,若非有滑潤的造紙技術,恐怕書法家再怎麼胸懷萬里,下了筆卻也只能斷斷續續!

為何漢代以前的繪畫大多只有簡單的水墨線條?唐代卻書畫家輩出?書法家由楷書、行書、到大草、狂草、連綿草等書體,紙質的改進應是最大因素。尤其是宣紙,更是被書畫家們稱為潔白可愛,冠於全國。

除了光白可愛的外貌,宣紙還具有柔韌的內在質感。拿起一張宣紙來抖動,軟綿綿、輕飄飄,沒有多大響聲;折疊數十次也不會斷裂。甚至浸水之後,還可以輕輕拎起。這樣的優點,使得書畫家在宣紙上揮毫時,即使用重筆飽墨也不會破損。

對於中國的書畫家而言,紙的品行最重要的在於「暈墨性」。也就是好的書畫紙要能使墨水在紙上渲染出豐富的濃淡層次來。一幅潑墨山水,要能呈現山水層疊、雲氣濃淡的立體感,還得畫家功力與筆下紙材相輔相成才行。

紙很聰明

在二樓聽完歷史,接著是理性的三樓,每個小朋友在這裡拿到一個「紙科學實驗袋」,裡面放著報紙、棉紙、影印機用紙、黃色紙、藍色紙數十種紙。這個實驗室裡,有六個實驗台,在顯微鏡台上,可以看出手工棉紙和機器製紙兩者組織的不同。在強度性台上,可以戳戳看,牛皮紙和手工棉紙哪一種的韌度高?將藍紙和黃紙分別覆在文字上,就會瞭解為什麼航空信箋都用藍色紙,原來藍色紙的透明度較低,這樣我們寫在信上的秘密就不會被看透了。此外,什麼紙容易渲染?什麼紙容易起毛?小朋友在實驗台上一一找到答案。

兩面牆上還有好玩的展示。一邊牆上有防鏽紙、防臭的鞋墊紙、久洗不壞的洗衣店標籤紙,紙的功能還真是無奇不有呢!

另一邊牆上則有十個問題箱:包括紙的浮水印如何製造?紙為什麼會發黃?紙的開數怎麼算?一關接一關,按下按鈕,循著亮燈就可知道自己是不是答對了。「紙博館的設計很生動活潑,像是一座會『動』的博物館,」帶隊前來參觀的博愛國小謝明珠媽媽表示。

礙於空間,小朋友們最期待的手工抄紙區設在博物館的天台上。棚架下,小朋友一個個各捲起袖子,拿起小小的抄紙簾放入紙漿中,體會紙漿在手上飄動的感覺,然後交由解說員們以特急件速度將紙張烘乾,好趕在離去前,將小朋友自己做的紙,和寫有大名的獎狀交到每一個小朋友手上,恭禧大家完成今天的「紙博之旅」。

門檻跨不過

自從九五年開館以來,沒有廣告,不作宣傳,紙博館就憑著各種紙展品和生動活潑的展示,在口耳相傳之下吸引國小、幼稚園,甚或安親班等上千團體前來參觀。尤其當國小三年級上到蔡倫造紙一課之時,許多學校都會前來紙博館上課,甚至遠從花蓮、台南等地前來。

除了學校,國內外、公私立博物館也對這小而美的紙博館充滿了好奇,一一前來一探究竟,還成為外交部招待外賓的參觀重點之一呢!

然而,去年五月,台北市教育局卻行文紙博館,不符法令必須停業,也立刻將私人博物館的設立問題浮出台面。由於國內一直沒有私人博物館專用的法令規章,針對近十年來如雨後春筍般林立的私人博物館,若要合法經營,目前只能比照公立大型博物館的法令,顯然門檻過高。

小型博物館面對已經定型的空間,若要改頭換面合於法令規章,諸如電梯的設立,地面樓板面積的載重量等,勢必要龐大的經費,因此紙博館決定恢復基金會的運作方式,改名為「財團法人樹火紀念紙文化基金會」,有興趣的觀眾必須事先預約,基金會再以活動名稱開放觀眾進入參觀。

博物館「長腳」

不過紙博館的功能不減,更重新出發,發揮私人小型美術館靈活的優點,它「長腳」了。

在宜蘭、台中、花蓮、高雄等地方,都可以發現紙博館將館藏搬到地方來。在與省政府配合下,紙博館舉行多次巡迴展出,設定主題、主動出擊。「不紙這樣」旅行展訴說著紙的可塑性;「永不紙息」展示紙的回收。最近的「博物館在我家」活動,則是將博物館比喻成我們的家,來介紹博物館的條件與功能。

展場裡,博物館不再高高在上:收集研究的部門彷彿書房,展示規畫的空間一如客廳;廚房則負責出版編輯,將資料變成一道一道可口的書籍;可以打球、聊天的庭院是教育推廣的好地方。

從開館到封館;從「博物館在我家」到「博物館長腳」,歷經了挫折與挑戰的樹火紙博物館,真的是不「紙

」這樣,而且永不「紙」息。

p.128

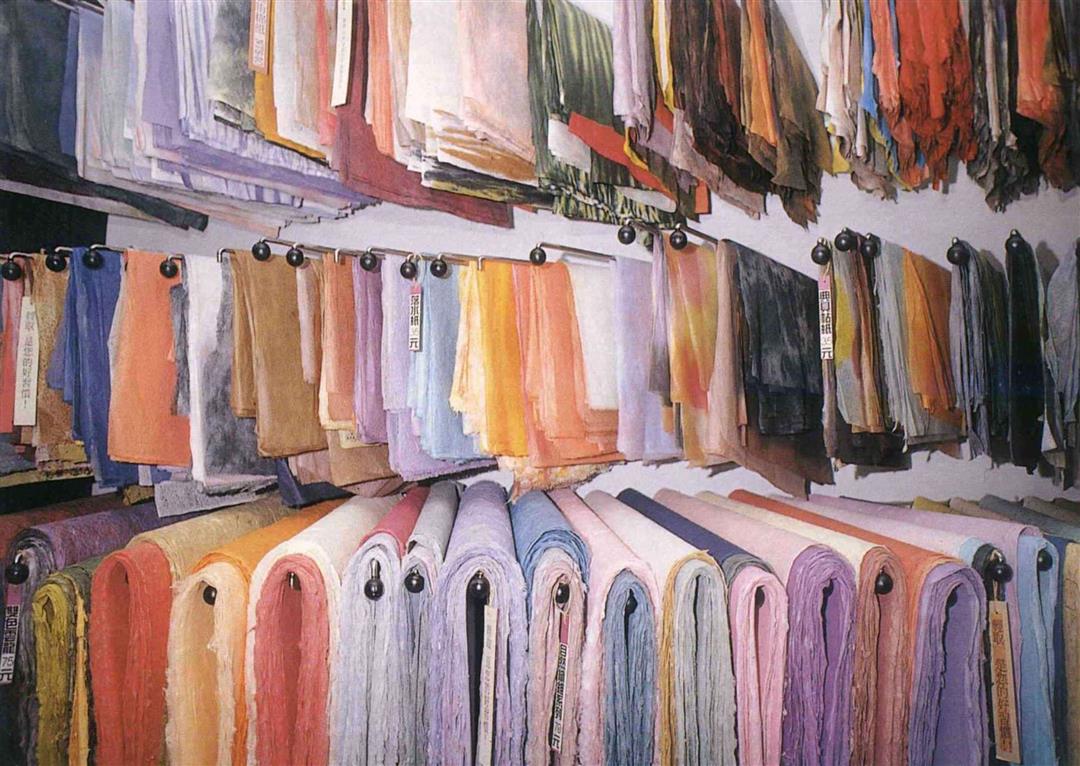

糊紙窗、做燈籠、寫書法,多彩多樣的手工紙,讓中國的常民生活散發出一種紙的生活情調。

p.129

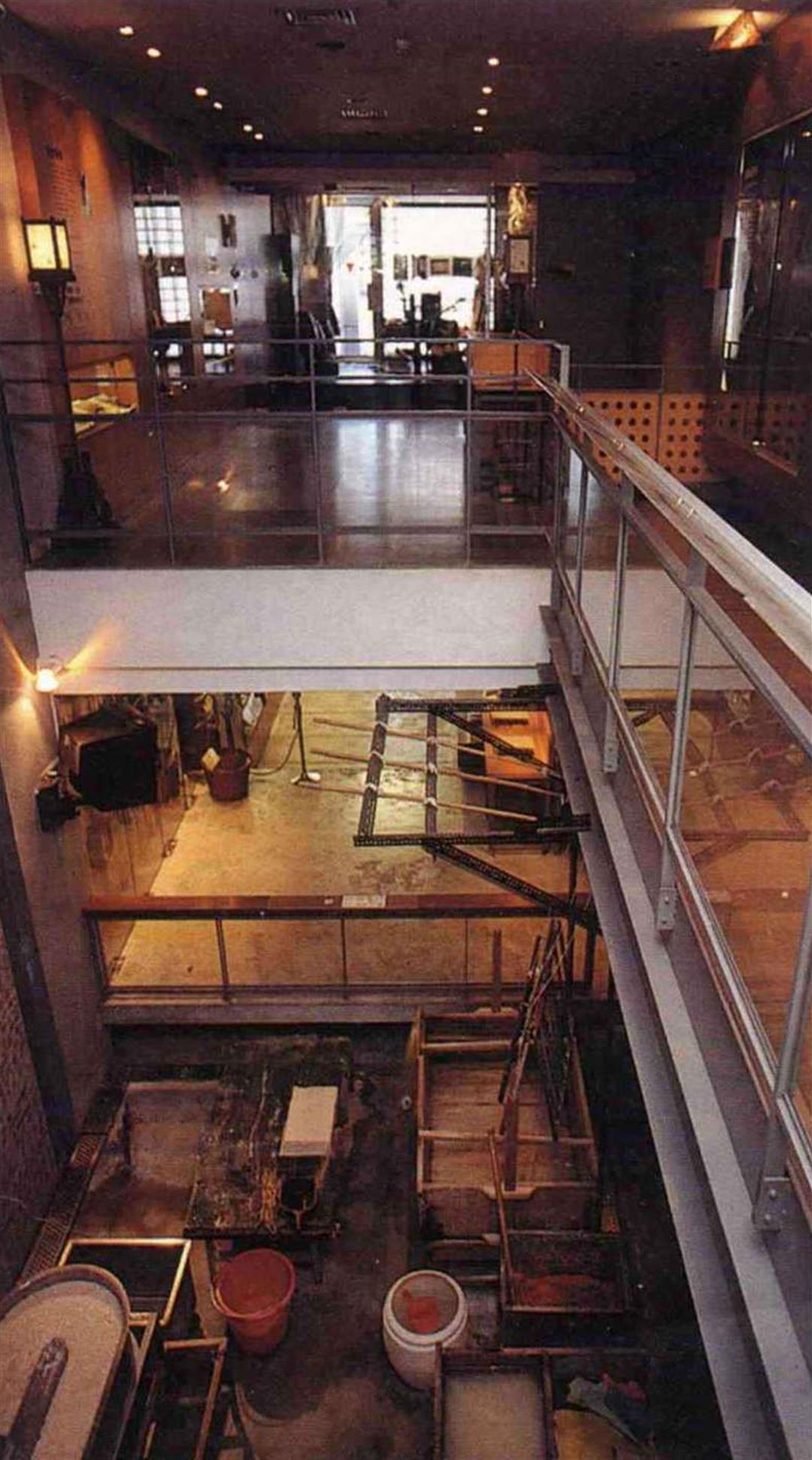

狹窄瘦長的老舊公寓,經過一番設計,成為都市裡一座小巧有趣的紙博館。

p.131

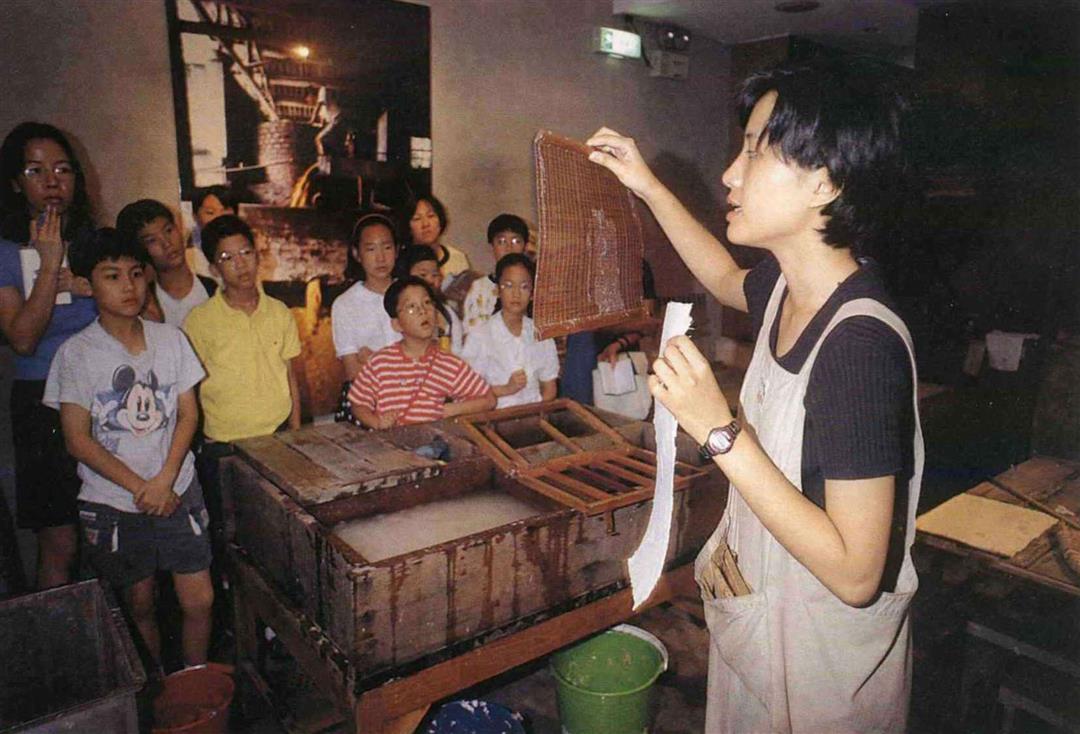

大姊姊手拿「抄簾」示範,讓小朋友看到手工紙的製造過程。

樹皮、桑樹、紙絮,都是造紙材料。在紙博館不僅可以看到造紙的過程,還可以摸到造紙的材料。

p.132

在紙博館學到紙的歷史,紙的科學遊戲,還有自己動手造紙,最後每個小朋友都拿到一張紙博館的畢業證書。

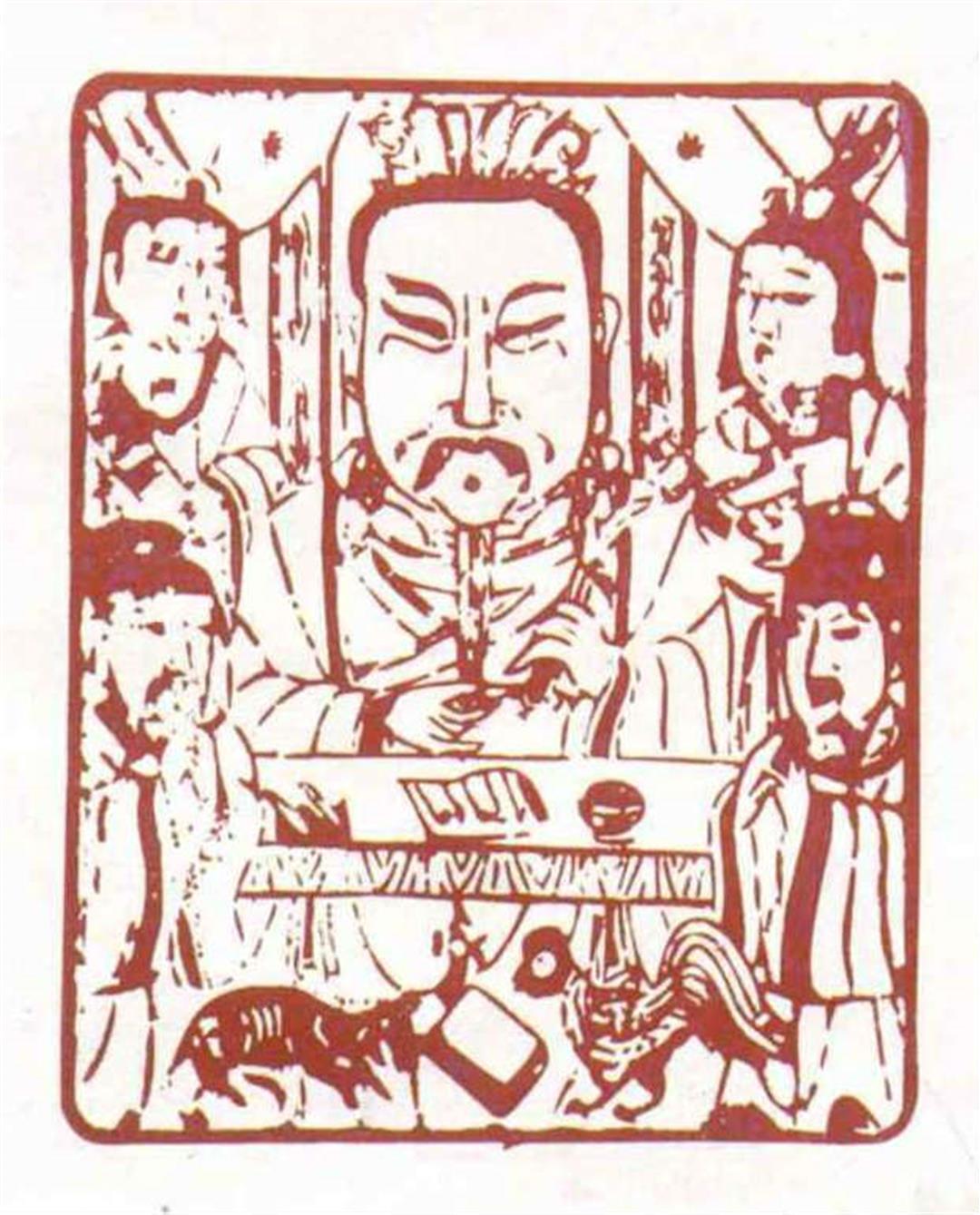

東漢的蔡倫是否是紙的發明人尚有爭議,然而他對造紙技術的貢獻無可否認。

p.135

紙博館最近長腳了,將展品帶到台灣各個角落,完全發揮小型博物館靈活與彈性的特質。

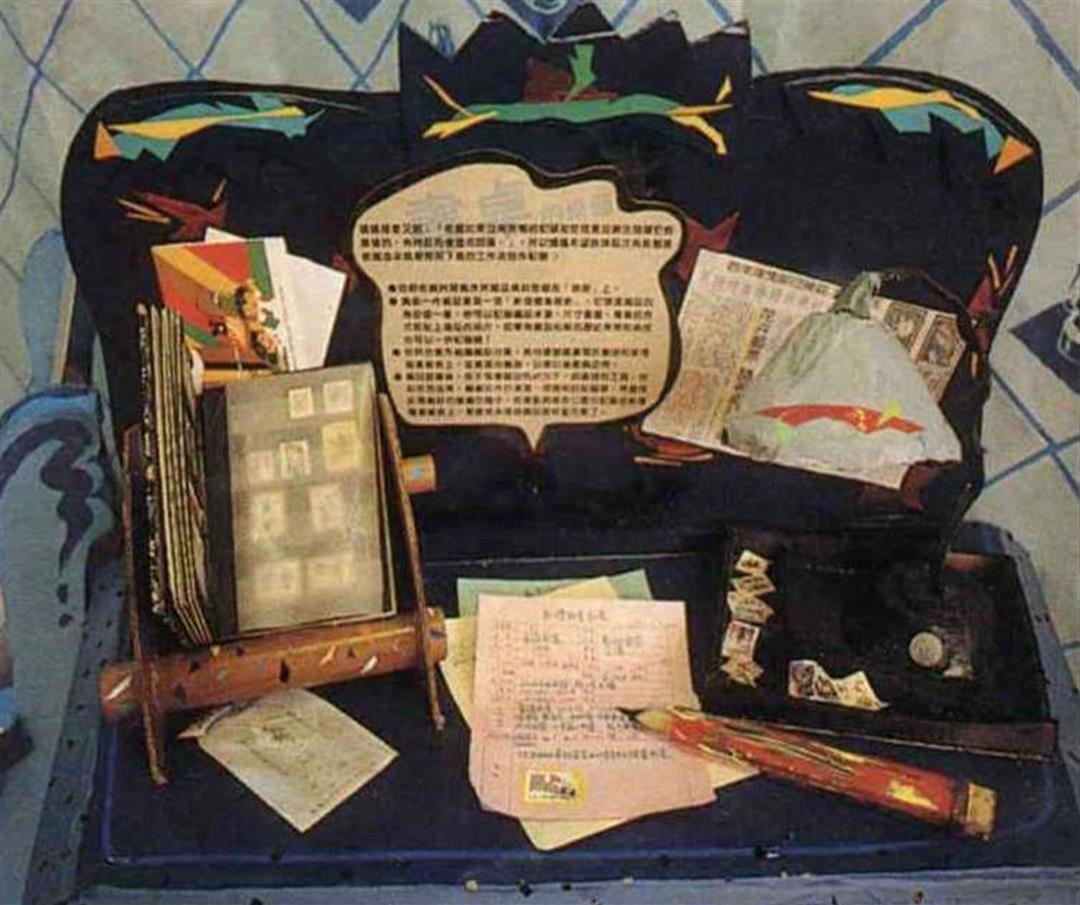

博物館的眾多展品,必須先分類歸納登錄,才不會盲目重複地收藏。

糊紙窗、做燈籠、寫書法,多彩多樣的手工紙,讓中國的常民生活散發出一種紙的生活情調。(卜華志)

狹窄瘦長的老舊公寓,經過一番設計,成為都市裏一座小巧有趣的紙博館。

大姊姊手拿「抄簾」示範,讓小朋友看到手工紙的製造過程。(卜華志)

樹皮、桑樹、紙絮,都是造紙材料。在紙博館不僅可以看到造紙的過程,還可以摸到造紙的材料。(卜華志)

樹皮、桑樹、紙絮,都是造紙材料。在紙博館不僅可以看到造紙的過程,還可以摸到造紙的材料。

樹皮、桑樹、紙絮,都是造紙材料。在紙博館不僅可以看到造紙的過程,還可以摸到造紙的材料。(卜華志)

在紙博館學到紙的歷史,紙的科學遊戲,還有自己動手造紙,最後每個小朋友都拿到一張紙博館的畢業證書。

東漢的蔡倫是否是紙的發明人尚有爭議,然而他對造紙技術的貢獻無可否認。

紙博館最近長腳了,將展品帶到台灣各個角落,完全發揮小型博物館靈活與彈性的特質。

博物館的眾多展品,必須先分類歸納登錄,才不會盲目重複地收藏。