山水散文

從1987年開始,楊牧以10年時光,完成自傳式散文的經典之作《奇萊前書》,由《山風海雨》、《方向歸零》、《昔我往矣》3書架構而成。書中真切記錄他的初始童懷、求學成長、接觸摸索,及至把握住以詩創作為最終信念的追求;書中對花蓮山川景物的描述,也為台灣「山水散文」、「地誌文學」樹立了典範。

對生於日治末期的楊牧來說,《奇萊前書》也記錄了花蓮、甚至是整個台灣社會各族群,在那個慌亂時代中共同經歷過的苦難:日本異族統治、二次大戰、國府接收、228事件、肅殺與失蹤的白色恐怖。

例如在日本皇民化運動下,當時的台灣人除了台語外,普遍都會使用簡單的日語交談。然而國府接收後,日文被嚴禁使用,學校和正式場合也不准講台語,原先大家琅琅上口的日本歌謠,則突然轉換成陌生而遙遠的意象,那是關於遠方的大麥田、戰爭、飢荒與燒殺:

我們也都遲鈍地成長著,學習唇舌和牙齒如何配合發音,朗聲唸一些莫名其妙的童謠,劈劈拍,打大麥──大麥是甚麼呀?不是水稻,不是玉米,不是芋,不是薯,是另外一種你可能一輩子都看不見的東西。

──〈一些假的和真的禁忌〉

1996年,楊牧終於回歸故鄉花蓮,擔任國立東華大學第一任人文社會科學院院長,並在外文系主任吳潛誠和曾珍珍教授提議下,成立開國內風氣之先的「創作研究所」;學生用創作來代替畢業論文,同時首創「駐校作家制」,每年邀請一位作家駐校開課。

2000年楊牧獲頒「國家文藝獎」,隔年離開東華,轉任中央研究院文哲研究所所長。2006年退休後,再度往返於東華大學和美國華盛頓大學輪流授課。

筆耕不輟的楊牧,在長達半世紀的教學與創作生涯中,總計出版了包括詩、詩劇、散文、翻譯、評論及編選名家文集等四、五十本著作,他融合詩人敏銳沈鬱美感與社會觀察家的犀利自省筆風的作品,帶給台灣文壇的影響十分深遠。

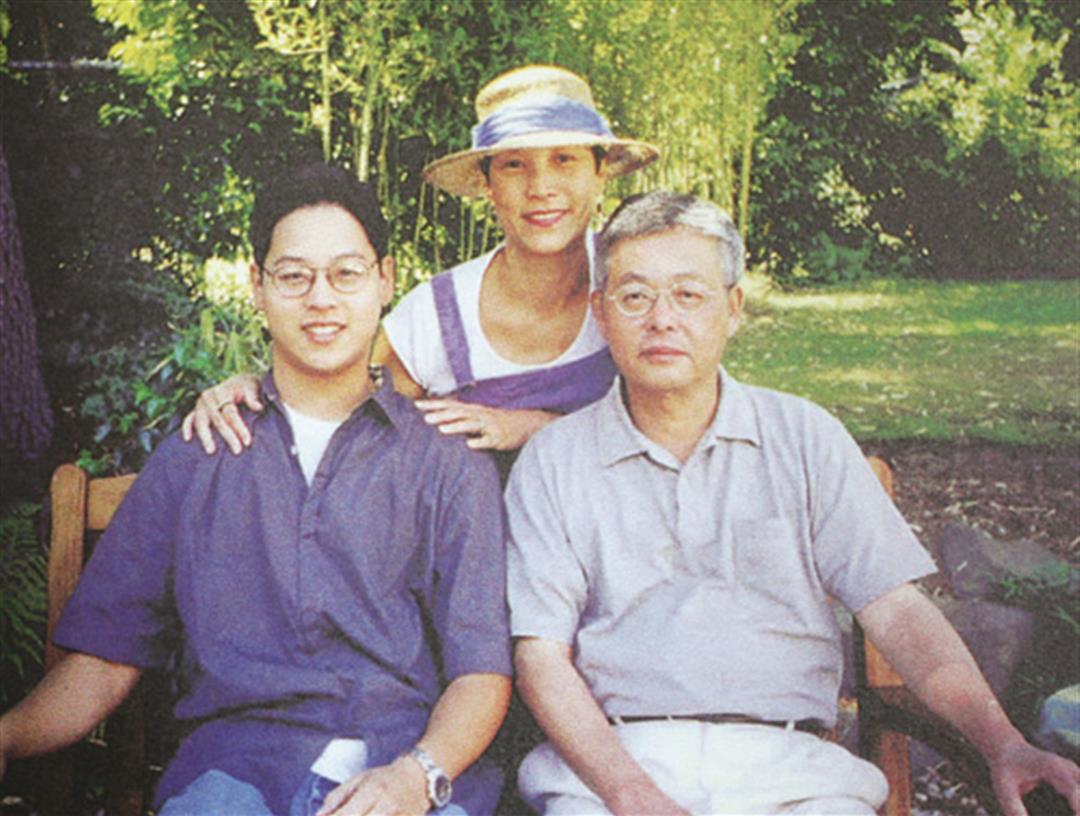

雖然生命中有著妻子夏盈盈和獨生愛子,但一直習於單獨思索的楊牧表示:「單獨使我快樂,我追求且耽溺於單獨,在可能的範圍內。」他自問,一個人一生有多少機會能「單獨」呢?單獨可以思索;而思索的時候,人才能完完全全面對自己。

書房一角,只聞楊牧翻動扉頁的細微沙沙聲,台北市區人車鼎沸的嘈雜與多彩霓虹,都被摒於門外。夜,逐漸寂靜無息……。

孤獨(1976)孤獨是一匹衰老的獸

潛伏在我亂石磊磊的心裡

背上有一種善變的花紋

那是,我知道,他族類的保護色

他的眼神蕭索,經常凝視

遙遙的行雲,嚮往

天上的舒卷和飄流

低頭沉思,讓風雨隨意鞭打

他委棄的暴猛

他風化的愛

孤獨是一匹衰老的獸

潛伏在我亂石磊磊的心裡

雷鳴剎那,他緩緩挪動

費力地走進我斟酌的酒杯

且用他戀慕的眸子

憂戚地瞪著一黃昏的飲者

這時,我知道,他正懊悔

不該貿然離開他熟悉的世界

進入這冷酒之中,我舉杯就唇

慈祥地把他送回心裡

(摘自《北斗行》)

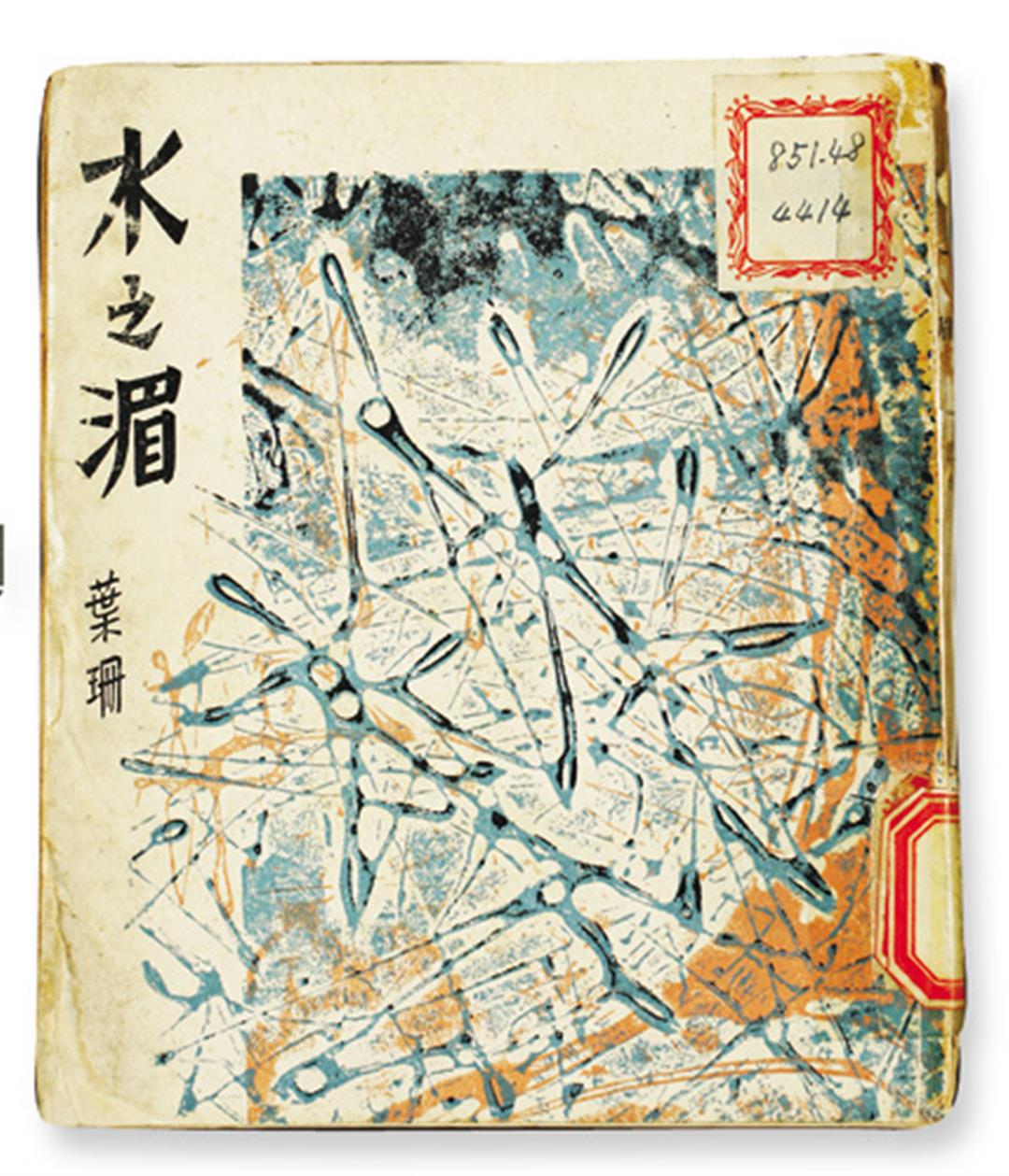

楊牧於1960年出版第一本詩集《水之湄》,封面由時任農復會「豐年」雜誌主編的雕塑大師楊英風所設計。

有妻子夏盈盈(中)和獨生愛子(左)陪伴,讓內斂嚴謹習於孤獨沈思的楊牧(右)生命充實不虛。

楊牧以10年時光,完成一系列早期文學自傳式散文集《奇萊前書》,樹立「山水散文」與自傳體散文的典範。