以野臺步入藝術殿堂

在他們的穿針引線下,明華園在隔年的九月,應邀為臺北市文藝季演出,繼楊麗花歌仔戲團後,歌仔戲再次走入藝術殿堂。

從野臺戲走入藝術殿堂,對全體團員來說,自然是項肯定,但最高興的還是老團長陳明吉。他彷彿又回到當年在劇院公演的輝煌歲月,「等了卅年,終於又讓他等到了!」團員這樣形容。

國父紀念館演出前,明華園還沒有大型劇院演出的經驗,因此行頭、設備、佈景、道具,都要重新設計、添置。而對於實際上臺演出的團員來說,自然也是一項新的考驗。

「但我們不在乎,即使拼死也要把最好的呈獻給觀眾!」老五勝在回想當時說。

他們發揮平日敬謹、努力、合作無間的精神,在老團長的督導下,編舞、排練、設計戲服、購置道具,並向許多戲劇界的專家學者請益。老先生更是親自督陣,日夜調教。

「好像是他自己要上臺去演」,老四勝國形容。到了演出當天,他卻只是靜坐臺下,微笑凝視。

老先生在想些什麼?他不肯說,心中大約是充塞著無限的欣喜和快慰吧。

國父紀念館演出後,明華園再次聲名大噪,引起廣泛的討論與重視。

有人認為,明華園證明瞭:野臺戲決非粗糙簡陋的代稱,它可經由改良、設計及包裝,來滿足現代人的需求,繼續生存。

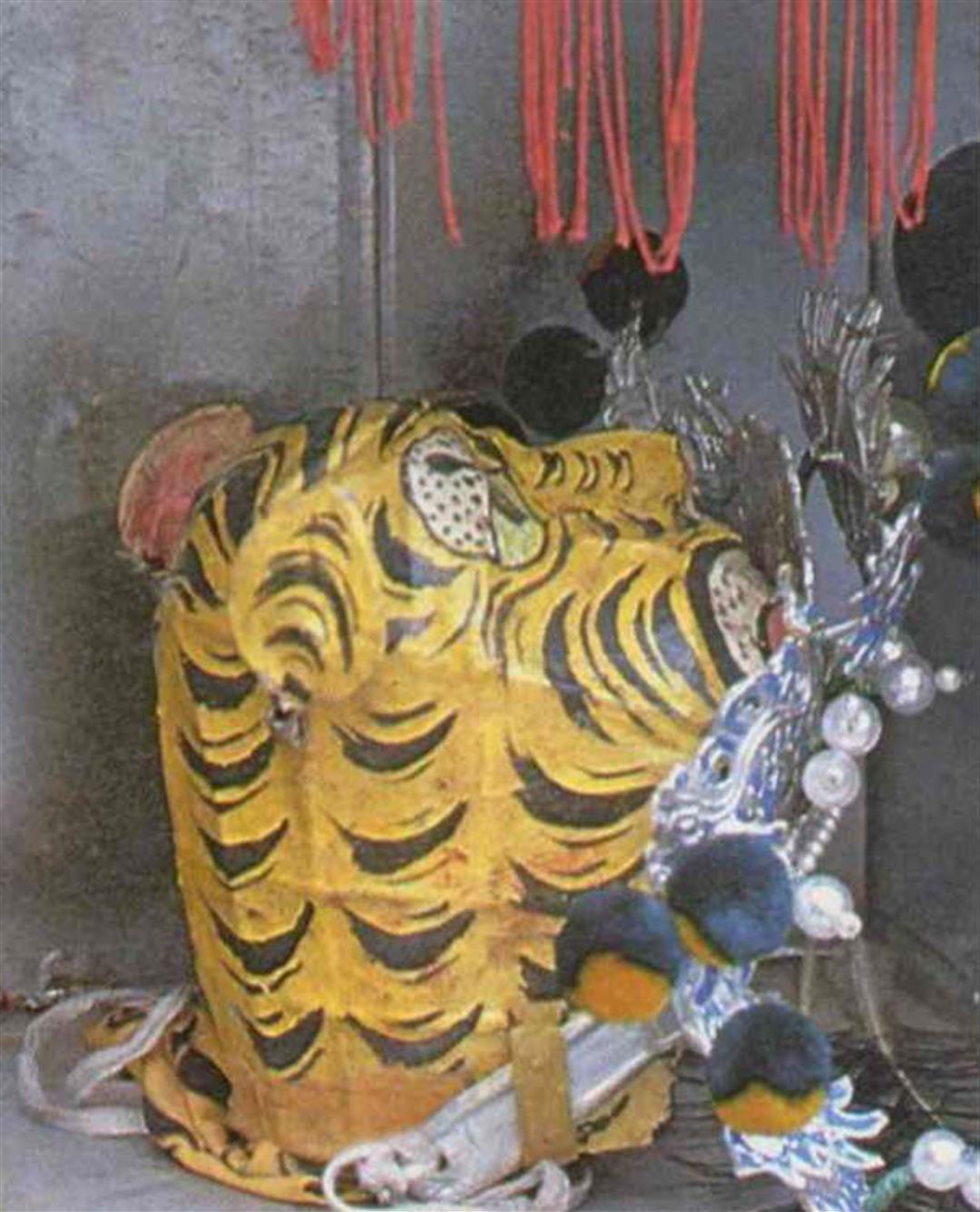

圖5:舞台行頭紛雜萬分,各有講究,圖為各式盔頭。(鐘永和/謝春德)