傳藝有人,仍待發揚

但畢竟愛看傳統布袋戲的觀眾,是愈來愈少了。九天玄女生日這天,李天祿在保安宮演出時,台前觀眾清一色是上了年紀的老人。

李天祿年事亦高,他仍是全神貫注、賣力地演出。由他的兒子李傳燦和如今已出師自組「似宛然」劇團的徒弟林金煉當他的副手。法國的戴文琛和美國的穆小珠偶而也插上一角。演到緊張處,布偶在彩樓上翻騰跳躍;彩樓背後,師徒老少在戲棚裏又是頓腳、又是吆喝,將一齣「薛仁貴征摩天嶺」演得精彩萬分。

戲散後,李天祿燃起一根香煙,坐在戲箱上休息。黃昏的晚風襲來,老演師不經意地咳了幾聲。美國女孩睜大了眼睛說:「唉呀,糟糕!老師的龍角散忘記帶來了!」戴文琛說:「老師,你不要抽煙吧!」

老演師笑著點點頭,還是讓煙霧吐了一臉的迷濛。幕落人散,等待夜戲的樂師聊天去了,方才在彩樓上對戲的布偶安靜地依偎在一處。「人間富貴花間露,紙上功名水上漚。人生好似戲一場,頃刻戲畢鑼鼓罷。」雖說人生如戲,但六十年的演師生涯,使李天祿對戲棚總有著說不出的依戀。

夜色穿過廟簷籠罩了整個戲台,黑暗中,老人手上的那星煙火,兀自閃亮。

還有一場夜戲呢,鑼鼓聲響起時,老演師仍將精神抖摟,使出渾身解數,為台下知音再演出一場好戲——即使盛況不再,已將一生心血、時間傾注其中的掌中戲,仍將執著、用心地演下去。

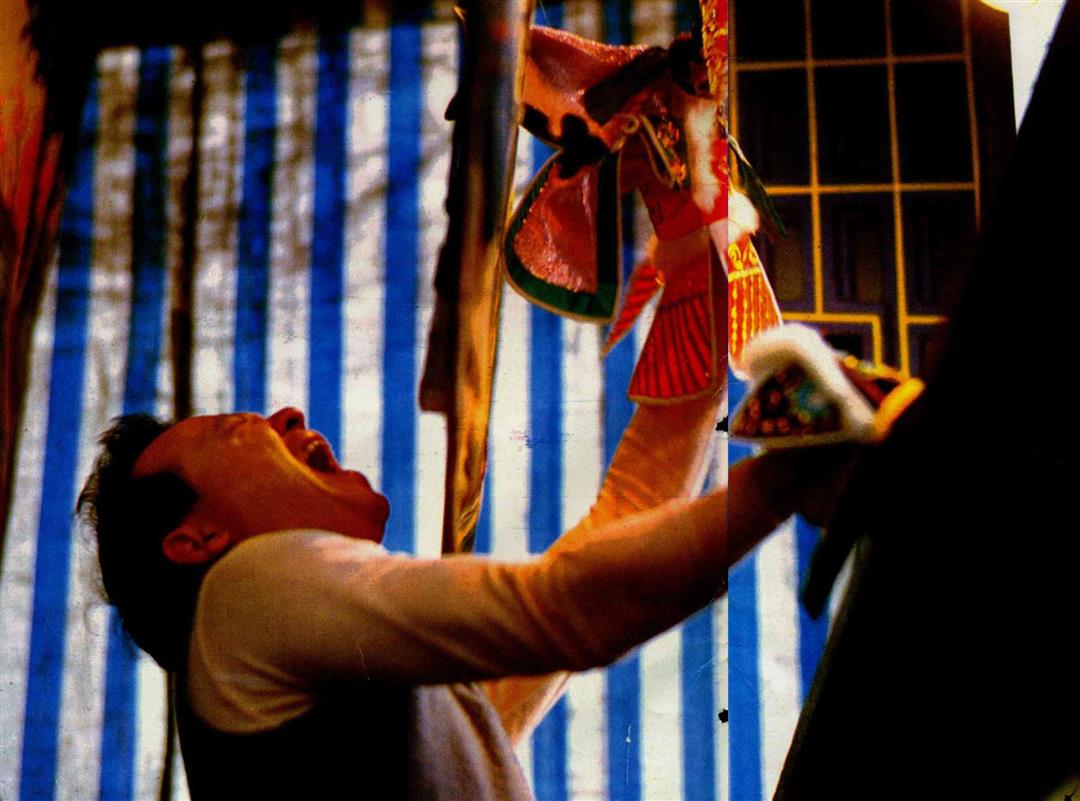

演師是布偶的靈魂,他隨著布偶的演出,時喜時怒,渾然忘我。這是小西園許王的演出情形,他也是李天祿的學生之一。(林柏樑/歐陽芷汀)

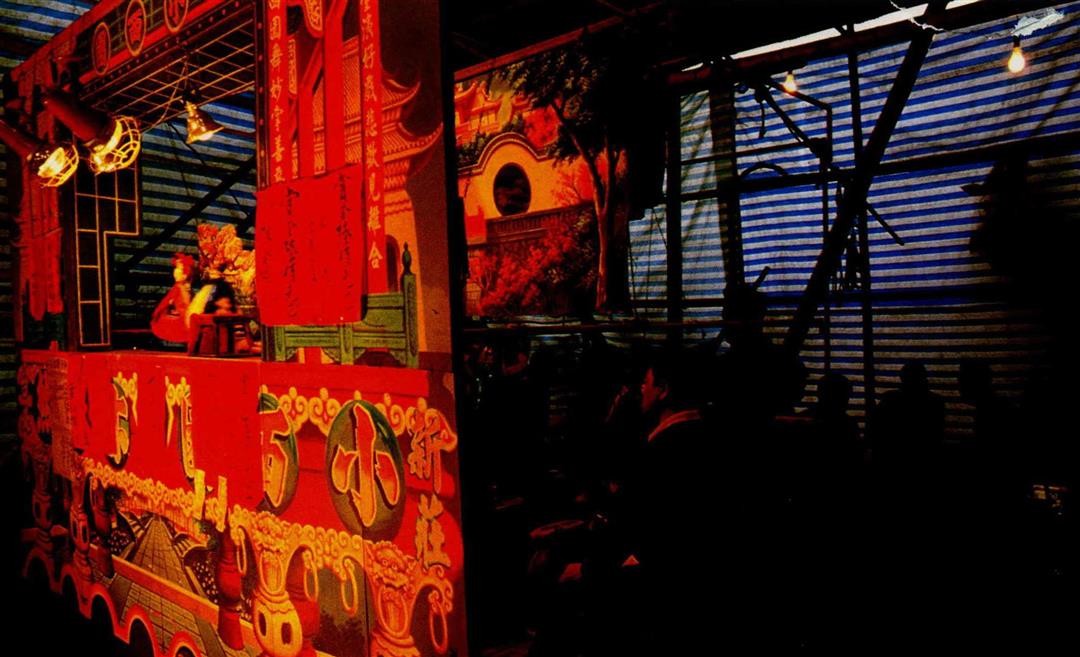

傳統彩樓雕工昂貴,保存不易,如今多已改用彩色佈景舞台。(林柏樑/歐陽芷汀)

泉州的八寸老布偶,現在大多被博物館或私人收藏家珍藏,已絕少在舞台上亮相。(林柏樑/歐陽芷汀)

泉州的八寸老布偶,現在大多被博物館或私人收藏家珍藏,已絕少在舞台上亮相。(林柏樑/歐陽芷汀)

本省製造的新式布偶,比起古老的泉州布偶,確是粗俗多了。(林柏樑/歐陽芷汀)

李天祿的小孫兒最愛玩阿公的布偶,演起來也煞有其事。(林柏樑/歐陽芷汀)