原來甘蔗怕風

常聽人說,埔里的甘蔗好吃,究竟為什麼呢?「埔里氣候好、土質好,而且風小」,詹先先指著迎風面節間較短的紅甘蔗說。

糖研所推廣講習中心的陳金生指出,紅皮甘蔗不開花,無法自然雜交,加上多年來一直沒做品種改良,因此,不免產生品質劣化如節間日短等現象。為了保持地力,避免土地養分衰竭以維持品質,詹先生採行與水稻、茭白筍輪作的方式。

至於採收工作,埔里這一帶的蔗農都是由收購的人承包,不用自己動手。「這樣的話,每公頃耕作成本只要新台幣一萬多」,詹先生說,收益則出入懸殊,時機好十幾萬,時機不好三、四萬,「今年價錢算不錯,每公頃十萬。」

今年價錢之所以不錯,主要拜颱風之賜,南部甘蔗碰上颱風,這時多半還不能採收而蒙受損失,生意人為供應上市,出「好價」到此「求現」。

其實,不管是啃紅甘蔗、喝甘蔗汁或是吃白甘蔗做出來的糖,都可以輕易感受到一股香香甜甜的濃郁,濃郁得由嘴邊沁入心裡,或許,那只是一種記憶,由咀嚼中慢慢滲出的甜蜜記憶。

〔圖片說明〕

P.105

上品的紅甘蔗必須莖粗大、節間長、無蟲蛀孔,蔗皮呈黑紫色、有光澤。

P.104

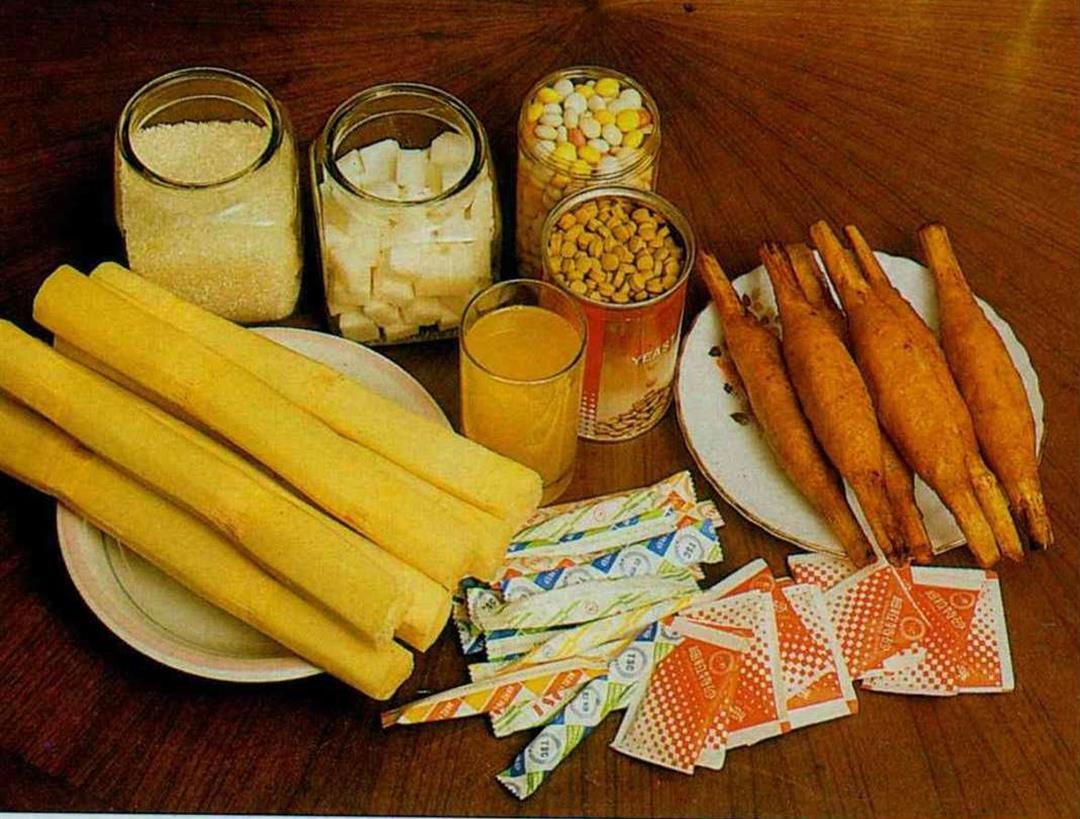

白甘蔗是製糖的原料,是早年爭取大量外匯的功臣。

P.106

冒著濃濃黑煙的煙囪,是昔日糖廠的「註冊商標」,如今不再冒黑煙了。(台灣糖業研究所提供)

P.106

廿、卅年前一切都比較克難,蔗農以蒸汽犁築畦,並設置臨時輕軌車道搬運甘蔗。(台灣糖業研究所提供)。

P.108

排排站,可不是為了吃果果。這是台灣糖業研究所的研究人員,向蔗農傳授種植甘蔗的心得與技術。(台灣糖業研究所提供)

P.108

圖為以全莖苗栽植甘蔗的情形。(台灣糖業研究所提供)

P.108

目前由於人手不足,只好借助機器採收甘蔗。

P.110

為提高品質、減低成本,各糖廠早自民國四十年起,即增設自動化設備。(台灣糖業研究所提供)

P.110

採收紅甘蔗完全得仰賴人工,我們吃甜甜的甘蔗時,能體會到背後的苦嗎?

為提高品質、減低成本,各糖廠早自民國四十年起,即增設自動化設備。(台灣糖業研究所提供)(台灣糖業研究所提供)

為提高品質、減低成本,各糖廠早自民國四十年起,即增設自動化設備。(台灣糖業研究所提供)(台灣糖業研究所提供)

採收紅甘蔗完全得仰賴人工,我們吃甜甜的甘蔗時,能體會到背後的苦嗎?(鄭元慶)