中國人兩性均衡,自然正常

此書問世後,引起不少漢學家的注意,並與之通信討論,資料因此愈積愈多。十年後,也就是一九六一年,他又以英文完成了另一部大書「Sexual Life in Ancient China」,中文名「中國古代房內考」,在荷蘭出版。由於準備在坊間發售,所以書中無猥褻圖片;徵引文字,也遵從西方的君子之道,以拉丁文譯出。

有關他出版「秘戲圖考」的動機,在序文中有詳細說明——

「十八十九世紀訪華西人,考察風俗,書籍既不易入手,詢人又諱莫如深,遂以為中國房內必淫污不堪、不可告人。妄說誤解因之而生,甚至近世西人所傳中國房室奇習,大抵荒唐無稽;書籍雜誌所載、茶餘飯後所譚,此類污辱中華文明之例,已不勝枚舉,一則徒事匿藏,一則肆口誣蔑,果誰之罪歟?」(原文無標點)由此看來,顯然仍是為維護西方人對中國之誤解而作的努力。

兩本鉅著別開中國社會史研究的範疇,至今為學界重視,也是相當珍貴的資料。而高羅佩窮十數年研究所得的結論則是:中國古代兩性生活自然而正常,雖有道家「房中術」的出現,但正因為中國人兩千年來不斷致力研究兩性均衡,所以始終維持了強烈的生命力,使中國民族能持續而更新。

「中國古代房內考」一書在台北英文書店可見,至於限制級的「秘戲圖冊」,在若干學術研討會中曾經一再有人詢及重印的可能性。不過,由本刊編輯在走訪荷蘭萊登大學圖書館高羅佩藏書專室時,館長對拍照所持態度之審慎,想是高羅佩先生的原意。

〔圖片說明〕

P.46

偵探小說與「房中術」是高羅佩研究漢學的「副產品」。

P.47

高羅佩的「狄公案」手稿真跡。

P.48

由左至右分別為狄公案中第五、九、十五、廿三回的「夥劫公堂強徒中計」、「慶壽筵老翁遭意外」、「月下尋蹤畫中愛寵」、「破迷宮亭中獲真蹟」。

P.50

高羅佩手繪「狄公案」一書的插畫,圖中左下RH即為他的簽名。

P.50

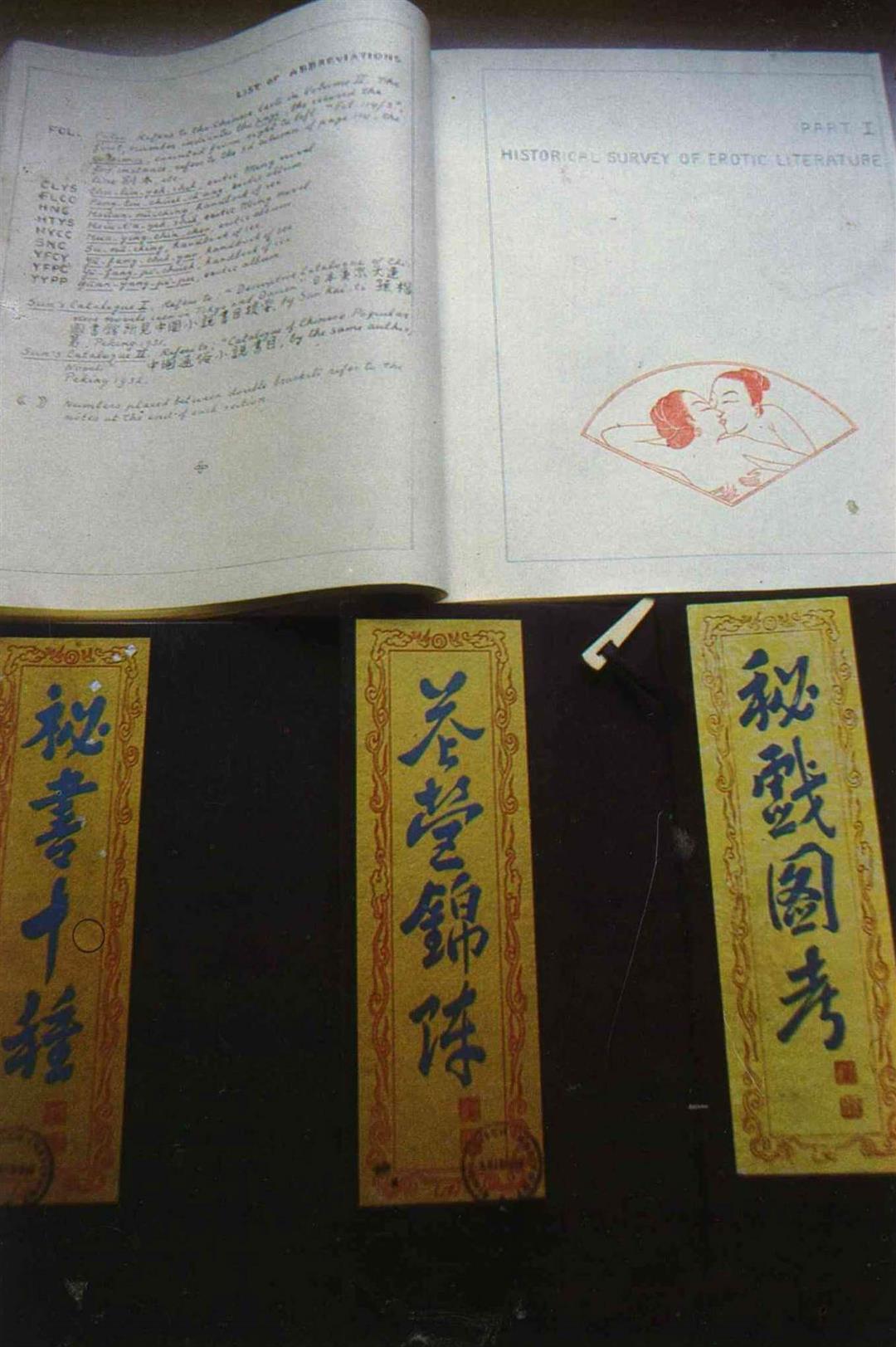

「秘戲圖考」等有關中國的「房中術」,曾引起西方漢學家熱烈的討論。

「秘戲圖考」等有關中國的「房中術」,曾引起西方漢學家熱烈的討論。(高羅佩家族提供/鄭元慶)