明星大概是台北最有歷史的咖啡館了。記得廿年前還在大學時代,明星便常常是我們聚會的所在。那時候,明星的老闆是一個白俄,蛋糕做得特別考究,奶油新鮮,又不甜膩,清新可口,頗有從前上海霞飛路上白俄西點店的風味。二樓陳設簡樸,帶著些許歐洲古風。那個時期,在台北上咖啡館還是一種小小的奢侈,有點洋派,有點沙龍氣息。幸而明星的咖啡價錢並不算貴,偶爾為之,大家還去得起。

明星在武昌街,靠重慶南路,門口騎樓下有一個書攤,這個書攤與眾不同,不賣通俗雜誌,也不賣武俠小說,有不少詩集詩刊,也有「現代文學」,那便是孤獨國主周夢蝶的詩之王國。

周夢蝶隱於市,在車馬喧囂中,參悟到明年髑髏的眼中,虞美人仍舊抽發茁長。「現化文學」常常剩下許多賣不出去的舊雜誌,我們便一包包提到武昌街,讓周夢蝶掛在孤獨國的寶座上,然後步上明星的二樓,喝一杯濃郁的咖啡,度過一個文學的下午。

那時節明星文風蔚然。「創世紀」常在那堮桵Z,後來「文學季刊」也在明星聚會。記得首次看到黃春明和施叔青便在明星二樓。六十年代的文學活動大多是同仁式的,一群文友,一本雜誌,大家就這樣樂此不疲的坐了下去。

當時我們寫作,好像也並沒有什麼崇高的使命感,沒有叫出驚人的口號——就是叫口號,恐怕也無人理睬。寫現代詩、現代小說,六十年初,還在拓荒階段,一般人眼中,總有點行徑怪異,難以理解。寫出來的東西,多傳閱於同仁之間,朋友們一兩句好話,就算是莫大的鼓勵了。然而在那片文學的寂天寞地中,默默耕耘,也自有一番不足與外人道的酸甜苦辣。於是台灣六十年的現代詩、現代小說,羼著明星咖啡的濃香,就那樣,一朵朵靜靜地萌芽、開花。

這幾年來,台北滄海桑田,面目全非,踟躕街頭,有時竟不知身在何方。東區新建的高樓大廈,巍巍然排山倒海而來,目為之眩。台北飯館多,其來有自,但是這次回來,我發覺台北的咖啡館,竟也大街小巷,櫛比鱗次起來,猶如雨後春筍,完全取代了早年的「純吃茶」。而裝潢之瑰麗,五光十色,紐約東京瞠乎其後。有些名字取得妙——「夢咖啡」。聽說還有一家叫「杜鵑窩」的,不知道什麼人去光顧,價錢也不對了,坐下去就是六十塊,咖啡味道倒未必佳。

或許是我的偏見,這些新興的咖啡館,豪華是豪華,但太過炫耀了,有點暴發戶。我還是喜歡武昌街上那間灰樸樸的明星,明星的咖啡,明星的蛋糕,廿年來,香醇依舊。

九月十五、六、七「現代文學」與作家們舉行了三次的聚會,我和遠景的沈登恩商量,地點就設在明星三樓,也是敘舊的意思。

頭一天光臨的是詩林高手,「創世紀」、「藍星」、「龍族」、「草根」,各派宗主,一時到齊,難得孤獨國主周夢蝶下凡一遊。管管有多年沒見面了,上一次遇見他是十七年前在陳若曦永康街的家裡。張默來了,送了一套「創世紀」給我,「創世紀」是九命貓,比「現代文學」的歷史還要古遠,這兩本雜誌,可算歷盡滄桑。還有洛夫、商禽、辛鬱、藍星詩侶羅門、蓉子。洸雇a來了他的手下大將丘彥明,台灣時報的梅新、中華日報的蔡文甫、爾雅的隱地,難得露面的張健,愛吃西瓜的羅青,喜歡寫蝴蝶的景翔,統統圍成了一桌,當然還有「現文」元老何欣與姚一葦兩位先生。高上秦姍姍來遲,晚了半個鐘頭——這樣的集會,真是難得。人生聚散無常,這麼多老朋友濟濟一堂,機會不多。

廿年前葉維廉頭次帶洸隅鴔畬a,記得韓國詩人許世旭先生也來了。我家住在松江路——那一帶還是一片稻田,野趣橫生——我們一行數人,步小徑,談詩。洸雁頛g了「巴黎」,文壇譁然。(虧他想得出來,把女人的嘴唇比做絲絨鞋!)許世旭初試漢文詩,頭幾首便發表在「現代文學」。今夏聯副有一個餐會,設宴在松江路的「金玉滿堂」,我去一看,原來這家巍峨堂皇的大飯店竟座落在從前我家的舊址上,真是巧,那天韓國詩人許世旭赫然在場,一別廿載,舊地相逢,令人感到時空交錯。

去年,許世旭寄了一本韓文版的「台北人」給我,是他譯的,我當然很興奮,只是看不懂韓文,滿紙的小圈圈,覺得很好玩。許世旭的漢文修養如此深厚,譯筆必是好的。可惜他早返韓國,未克參加這次「現文」詩人歡聚。

明星的西式午餐很簡單,一菜一湯,與「金玉滿堂」的華筵不能比,但我看見大家還是滿興高彩烈的,故人相聚,何況又在懷有共同回憶的地方。有的白了幾根頭髮,有的添了幾條時間的痕跡,然而我訝異詩人們豪情不減當年,意興飛揚,尤有過之,是什麼力量支撐他們尚文精神勇猛如昔?大概還是他們的詩吧!

這群拓荒者已經替台灣的現代詩鋪下了一條道路,這條路雖然曲折、崎嶇,有時驚險重重,而且分歧,但路總是築成了,後人走起來,至少有條途徑可循。

第一天來了一位年輕作者李捷金,他本來屬於第二天的聚會,因有事,提前來。前年在聯副上我讀到一篇小說「貓」,筆調沉著老練,老年人的心境寫得體貼入微,我原以為作者李捷金一定是個閱世已深的中年人,沒料到竟是個在學的青年學生,大為詫異。可惜那篇小說沒有得到那年聯合報小說比賽獎,甚感不平,去年李捷金榮獲中國時報小說獎第二名,夏志清先生特別推崇他那篇「窄巷」,所見略同。

現在台灣新生代的小說家真不得了,又多又好,各有千秋。第二天到了宋澤萊、吳念真、陳雨航、古蒙仁、陳銘磻,還有七等生——我和七等生神交已久,這次卻是首次見面。他支持「現文」,十數年如一日,投在「現文」的小說稿,篇數第二多。宋澤萊、吳念真、陳雨航今年都得到聯合報的小說獎,古蒙仁也得到中時的小說推薦獎,皆大歡喜。

台灣文學,現在屬於小說時代,年輕小說家,揚眉吐氣,比比皆是,真為他們高興;從前我們寫小說,是沒有幾個人看的,誰還會想到給我們獎金?台灣新生代的小說家,給我的感覺是紮紮實實,不飄不浮。到底他們土生土長,跟台灣這塊土地完全認同了,台灣文學的旗纛應該由他們扛下去。

我跟七等生坐在一起,突然感到我們是同一輩的人,我們哀樂大概是可溝通的。難為七等生特地從外埠趕來台北,大概也是為著對「現文」多年的那一份情吧。

明星對陳映真恐怕回憶更深更濃更悠遠,從前文學季刊在那婸E會比我們頻繁得多。我跟陳映真是真正屬於六十年代的。遠在大學時期,陳映真他們還在辦「筆匯」,我們見過一面,他到我家來玩,我們那時都是學生,台北正在放映「上帝創造女人」,我們笑著談論BB。三年前在施叔青家重逢,大家都走了好長一段路。我床頭有一本陳映真的小說選集,許多年來一直放在那裡,是我最喜歡看的書籍之一。

十七日晚還有奚淞、姚一葦、沈登恩,五個人一起在明星三樓喝了幾瓶啤酒。姚先生的結論是:只有文學值得奮鬥。廉頗未老,豪興依舊,沈登恩的勇氣也不小,「現代文學」這付重擔,遠景也敢來扛。西諺「人生暫短,藝術長存」,在這個白雲蒼狗,瞬息萬變的人間世裡,這句話大概還有幾分真理吧。

我跟奚淞離開明星,台北已經漸入深夜。我們沿著重慶南路一路徜徉了下去。奚淞與我有許多共同的了解,我們談起話來,很省力。奚淞建議我回來居留一個時期,我說我很想這樣做。我有根深柢固的懷舊習慣,對台北這份執著,情不能已,台北雖然變得厲害,但總還有些地方,有些事物,可以令人追思、回味。譬如說武昌街的明星,明星的咖啡和蛋糕。

一九七九年十月於加州(原載皇冠出版「明星咖啡館」)

〔圖片說明〕

P.103

這座簡樸、溫馨咖啡屋,留有許多情侶初戀的回憶。

P.105

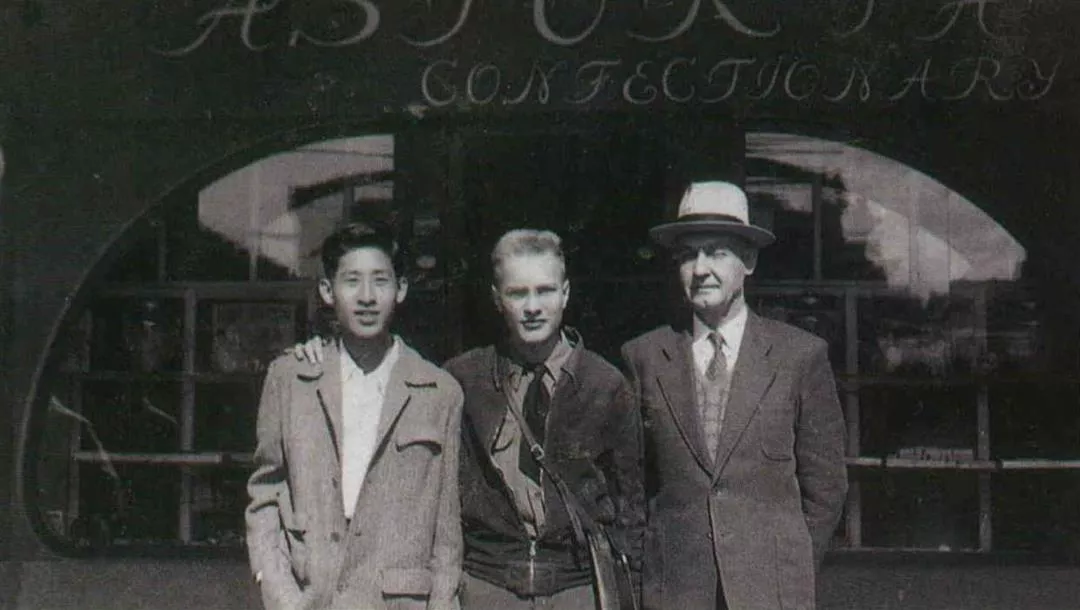

「明星」的第一位「頭家」——白俄人艾斯尼先生(右)。(明星咖啡屋提供)

P.104

小樓燈火今已成歷史。

明星」的第一位「頭家」——白俄人艾斯尼先生(右)。(明星咖啡屋提供)(明星咖啡屋提供)