未來誰家天下?

日漸擴大的餅,未來誰能分得最多?以目前台灣流行歌佔的優勢及既有的實力,蘇來表示樂觀。而且,「我們的中文程度也最好」,蘇來表示,大陸因文革造成的教育斷層,至今文學底子不如台灣,雙語或多語系統的香港、星、馬,當然更不必比了。

曾到過大陸的樂評家翁嘉銘則認為,「其實海峽兩岸詞曲水準差別不大,只是大陸的硬體設備太差,影響品質;傳播媒體也不夠,流傳較難」。而且,「大陸文化管制嚴格,影響了創作題材」,中國廣播公司編導謝德莎舉例說,趙傳在大陸的演唱會上擬唱新歌「中國有沒有搖滾」時,有關人士說搖滾太煽情,改傳統吧!於是就變成了——中國有沒有傳統。

政治的緊箍咒雖緊,崔健等流行歌終也冒出頭來了。在與台、港互動、交流的影響下,大陸流行歌壇是不是也像台灣的民歌,要啟蒙十年後才能見到開花結果?還是過程可以大幅縮短?

至於香港,雖然目前在香港開設「音樂工廠」的羅大佑表示,香港的詞曲水準,至少還得五年才趕得上台灣。但香港已急起直追,除唱華語歌的歌手大增外,也已開始培植創作人才,以香港人的速度與彈性,未來潛力不可小覷。

華語歌曲世界,一塊愈來愈大的餅,一場愈來愈激烈的競爭。

〔圖片說明〕

P.74

馬來西亞的華人大都通英、華、馬來語,聽歌的選擇性極大。但據唱片行老闆表示,還是華文歌最受歡迎,近年尤以台灣歌手最紅。

P.75

馬來西亞麗的呼聲電台主持人們,以其專業素養篩選歌曲。

P.76

這些巨星在台灣歌壇都曾領一時風騷。在星馬,劉文正、鳳飛飛、鄧麗君、青山似乎至今魅力不減,卡帶發售量仍大。(本刊資料)

P.77

連續劇在星馬播放,有助帶動主題曲流行。

P.78

已退居幕後的民歌手蘇來認為,校園民歌運動造成流行歌的重大革命——它為創作開了一條路,擴大了流行歌的視野。(本刊資料)

P.78

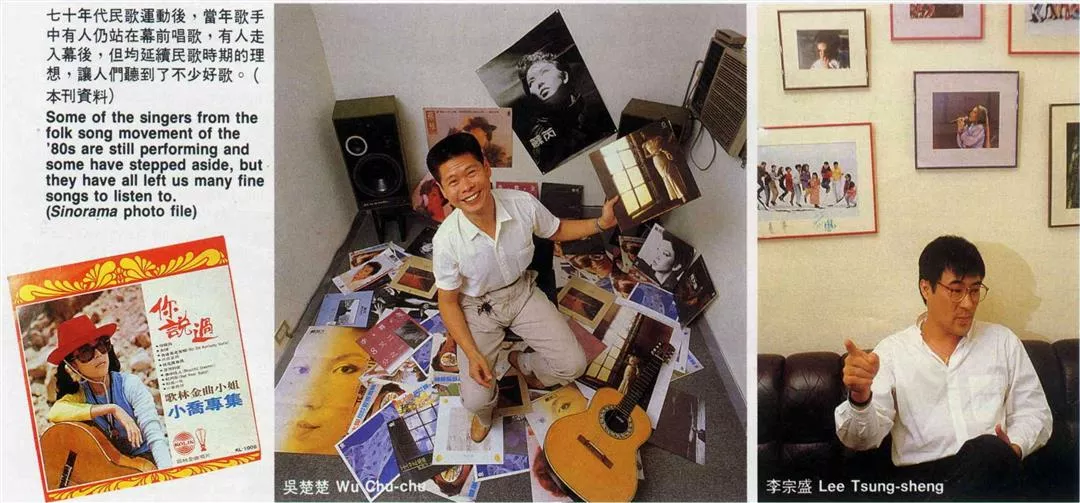

七十年代民歌運動後,當年歌手中有人仍站在幕前唱歌,有人走入幕後,但均延續民歌時期的理想,讓人們聽到了不少好歌。(本刊資料)

P.79

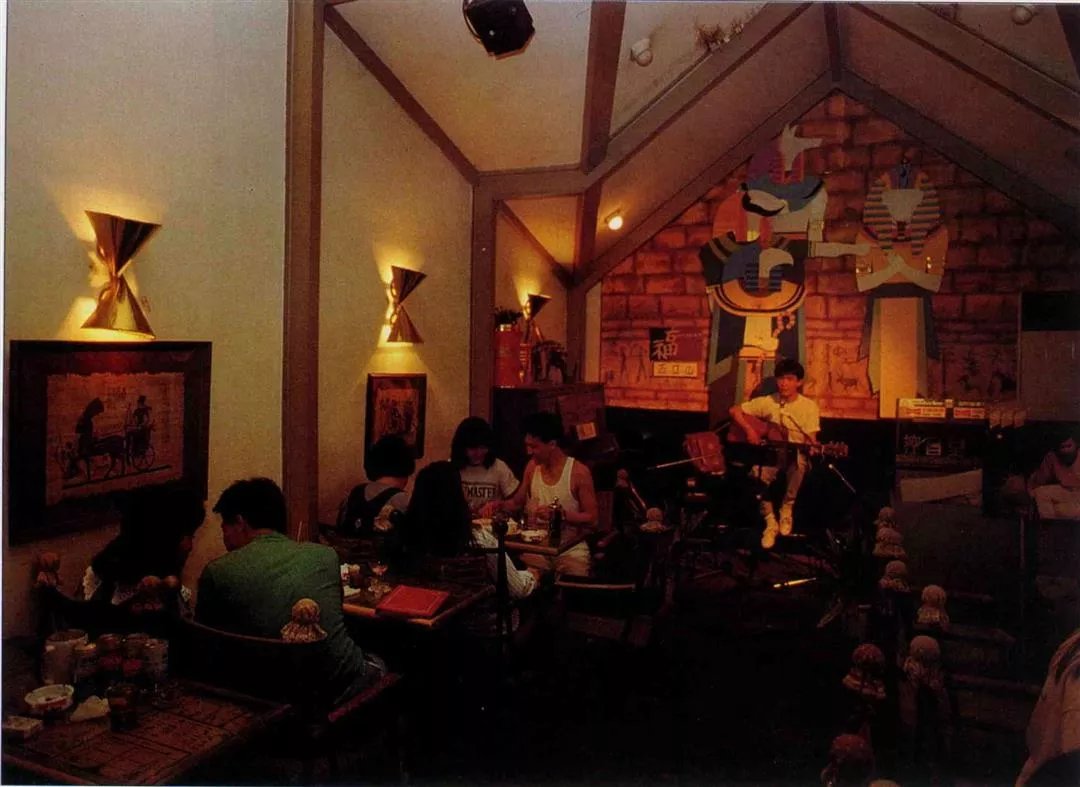

想當歌星?先到民歌餐廳磨練一番。(蔡文祥攝)

P.80

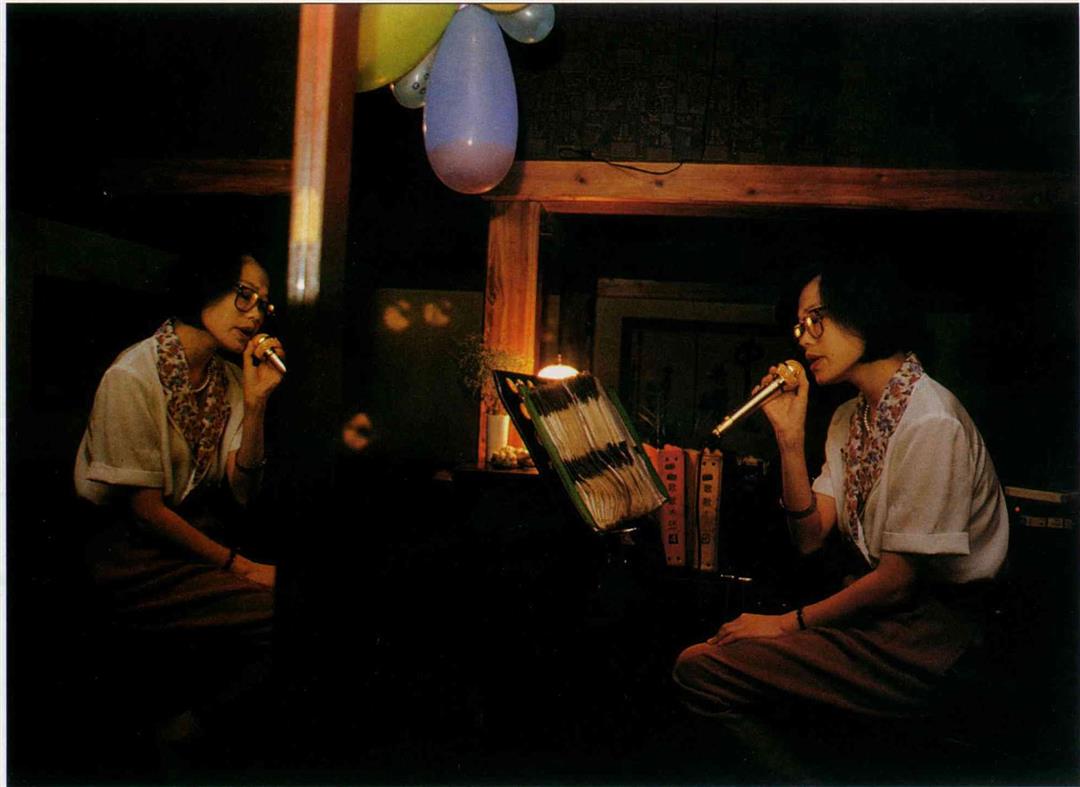

高歌一曲既能發洩胸中塊壘,又不違反理性的道德規範,因此卡拉OK店已蔓延至各華人社會。圖為一家在台北的卡拉OK店。

P.80

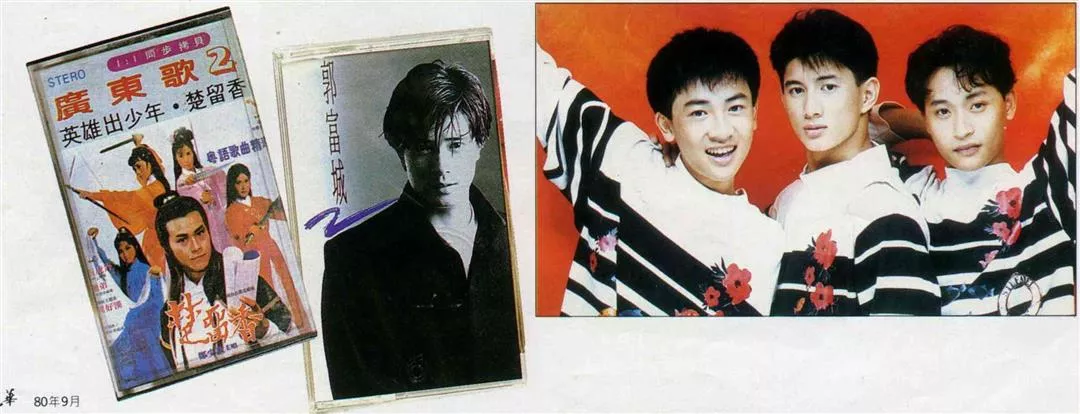

今日台灣流行歌曲魅力放送各地華人社會,可是經過長期實力的累積。(本刊資料)

P.82

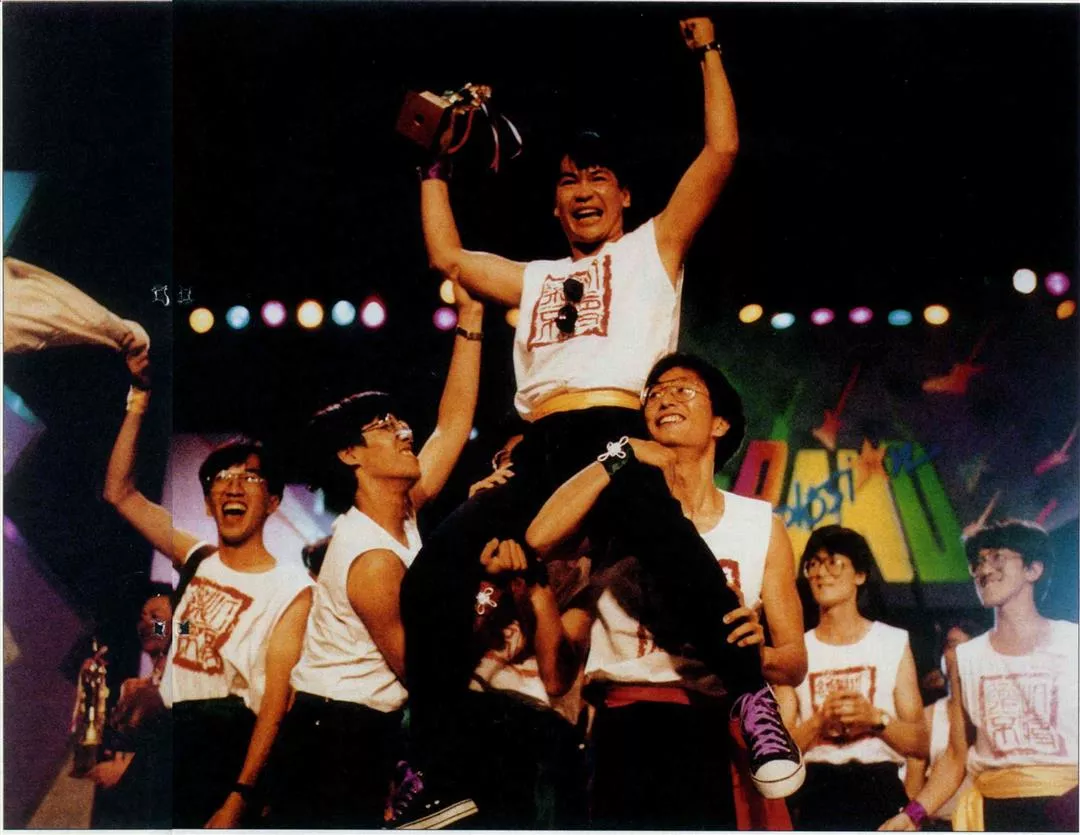

從民歌運動興起後,校園內外各種歌唱、創作比賽不絕,使流行歌壇不虞人才來源。(連慧玲攝)

七十年代民歌運動後,當年歌手中有人仍站在幕前唱歌,有人走入幕後,但均延續民歌時期的理想,讓人們聽到了不少好歌。(本刊資料)(邱瑞金)

想當歌星?先到民歌餐廳磨練一番。(蔡文祥攝)(蔡文祥攝)

高歌一曲既能發洩胸中塊壘,又不違反理性的道德規範,因此卡拉OK店已蔓延至各華人社會。圖為一家在台北的卡拉OK店。(邱瑞金)

今日台灣流行歌曲魅力放送各地華人社會,可是經過長期實力的累積。(本刊資料)(邱瑞金)

從民歌運動興起後,校園內外各種歌唱、創作比賽不絕,使流行歌壇不虞人才來源。(連慧玲攝)(連慧玲攝)