住在高雄、已婚的黃孟惠,平時要協助丈夫照顧兩家店的生意,每天還要照做家事。八年前,她的母親去世,悲傷的她開始出現心悸、胸口鬱悶等症狀,漸漸的,她發現自己像耗竭的電池,越來越沒有精力。「連走路都會心痛!」她說。

她花了數月的時間到各大小醫院去問診,「去西醫那裡照心電圖,醫生說一點問題都沒有;去看中醫,卻說只是貧血、氣虛,」黃孟惠說,大家都說她沒病,可是自己卻真的很痛苦。這種無人了解的苦楚,讓她離家出走,「當時坐在火車上,突然就衝向車門,想跳下去,一死百了。」

還好她被人拉住,平安回到娘家,在親人的陪伴支持、加上遇到了解精神疾病的人,指點她去找精神科醫師就診,才被診斷出罹患合併焦慮與恐慌的「憂鬱症」,接受藥物治療。如今她已走出憂鬱症的陰影,並參加高雄長庚醫院的精神官能症病友互助團體「安心會」,擔任志工,協助、陪伴其他病友。

隱形殺手

台大醫院精神科教授葉英$和胡海國在一九八九年,針對台灣地區所做的精神疾病盛行率調查發現,各類精神疾病罹患率為百分之二十•五六,其中憂鬱症佔了百分之二•八。「經過十年,雖然國內醫界都沒有更新的調查數據,但從臨床個案以及社會現象來看,數字一直在增加,」現在已成為台大醫院精神科主任的胡海國表示。

三軍總醫院精神科主任陸汝斌則引用國外的統計調查指出,憂鬱症的數字比我們想像中來得高,每人終其一生得到憂鬱症的可能性高達百分之十五。而且可能由於體質(如基因)因素,女性比男性多一倍。

除了盛行率有越來越高的趨勢,最令醫界憂慮的,是憂鬱症患者普遍強烈的自殺傾向。

最近的社會新聞也顯示,越來越多中壯年男性可能因為憂鬱症導致自殺,例如,今年初一位中央銀行專員疑似罹患憂鬱症而自殺;前年一位高雄法院的庭長,也因為不堪憂鬱症之苦而跳樓……。這些人當中許多都是家庭的經濟支柱,一旦自殺,全家立刻陷入愁雲慘霧,親屬若無法適時擺脫陰影,悲劇很容易重演。

「若把自殺的個案分為自殺企圖和自殺成功。自殺企圖中百分之二十有精神疾病;自殺成功的個案百分之七十到九十有精神疾病,」陸汝斌的統計指出,而這些精神疾病中,比率最高的就是憂鬱症。

憂鬱症不但已成為台灣自殺率最高的殺手,世界衛生組織的最新報告也預言,憂鬱症將成為二十一世紀三大流行疾病之一。他們的研究預測,至西元二○二○年,憂鬱症所造成的社會成本損失,將由現在的第四位,躍升為第二位,占全球疾病負荷的百分之十五。

長期低潮,憂鬱成疾

「高流行率、高自殺率、高醫藥成本,加上工作與生活功能的損害,說它是『殺手』,相當的貼切,」長庚紀念醫院高雄分院精神科主任文榮光認為,真要好好算一下,憂鬱症所消耗的醫藥和社會成本,可能遠大於高血壓和糖尿病等慢性疾病。

到底什麼是憂鬱症?病因是什麼?如何知道自己可能有這樣的傾向?可以預防嗎?

事實上,人的情緒起起伏伏,有高潮也有低潮,但是一般的不快樂、憂愁、哀傷等低落的情緒,不會持續太久,若長期低潮,就可能憂鬱成疾,而如果憤怒、悲傷、憂鬱等負面情緒拖延過久,超過三個月以上,就有可能已形成憂鬱症了,自己和親友都要注意,及早去就醫。

醫學界將憂鬱症歸屬於精神官能症的一種(其他包括恐慌症、焦慮症、畏懼症、強迫症等),是一種身心性的疾病,包括生理、情緒及思想都會出現特殊症狀。

患者最明顯出現的是情緒上的憂鬱,像常常愁眉苦臉,甚至以淚洗面,對任何事情都缺乏興趣,性慾不振。其次是行為的反常,像連趕三場電影、激動不安、暴飲暴食,出現睡眠障礙。思想上,也很明顯會不斷出現負面想法,如無助、無望、無價值感,認為自己是多餘、是拖累家人的,憂鬱症患者因此常以自殺終結。「特別是午夜到清晨,常常睡不著覺,輾轉反側,就會不斷被『我是多餘的』、『我拖累家人』、『我最好死掉算了』的念頭盤據,」陸汝斌說,這些也常會令家人或朋友飽受困擾。

心肝頭甘苦

較令人迷惑的是,許多憂鬱症患者最初表現最顯著的,反而是生理方面的症狀。

「台灣人乃至華人,尤其對心理症狀都不大會表達,而傾向以身體症狀來呈現,像頭暈、頭痛、心跳加快、胸口鬱悶、呼吸急促、腸胃不舒服、腰酸背痛、飲食不正常等等,所以他們會先去尋找各個內外科的治療與檢查,」長庚紀念醫院高雄分院精神科主治醫師李昱的一份〈從民俗觀點探討憂鬱症患者之生病行為〉的研究報告,解釋了憂鬱症在台灣未被對症下藥的現象。

在門診時,不少篤信民間信仰的台灣人還會表示,自己就像被「邪魔煞到」、「陰魅附身」或者「風水不好」,才會發瘋,到處求神問卜,作法驅邪。這往往也會造成延誤就醫、加重病情。

「憂鬱症的症狀太多,如果細分,起碼可以數出四十五種類型,」陸汝斌表示,由於症狀多、差異又不像其他疾病明顯可以區分,所以憂鬱症也是最常為人忽略的疾病之一。

臨床上,根據這些症狀的輕重,將憂鬱症分為三大類:重度憂鬱症、輕度憂鬱症和躁鬱症。

以重度憂鬱症來說,它發作時,就如狂風驟雨、來勢洶洶、幾乎要把人吞沒。

旅美作家李渝,兩年前因為同為小說家的先生郭松棻突如其來地中風,將多年來與先生相依為命的李渝帶入深不見底的狂亂幽谷裡,遭受近兩年的重度憂鬱症糾纏。

她的症狀包括:對一切事物都失去了興趣,尤其是平日最喜歡作的幾件事;經常在作與不作之間猶疑糾纏,心裡明知該作什麼、怎麼作,實際上整天悶在那兒,只覺得一切既無趣味也沒意義,沒有做的動力。

慢性謀殺

回顧這段與不可名狀的驚怖黑暗對抗的日子,她感覺自己猶如走過地獄一般。「現在的我既不心安也不理得,整天惶惶然的,以前堅信不疑的標準都發生了動搖,持久寫作的事都擱下了。……連日常生活像吃飯買菜等,現在的我都還不能應付呢。」她記錄當時的心境。

重度憂鬱症雖然駭人,輕微憂鬱症也很難纏,因為它往往不被認為是一種「疾病」。尤其它不具立即的危險性,輕微憂鬱症情緒的呈現不是很強烈,身心的症狀也不會太明顯。就像陰霾的梅雨季節,濕黏黏的、灰濛濛的,那種揮不去的無奈、無力、無味、無趣的感覺,絲絲縷縷地纏繞著心靈。長期下來,人的意志力就這樣一點一滴的被消蝕掉了。

至於躁鬱症,則除了憂鬱的症狀外,還會相對的出現興奮、狂熱、躁動不安等情緒,高潮、低潮非常明顯的兩極化現象。例如,白天是點子百出、意見滔滔不絕的狂熱上班族,下了班後,夜晚卻如墜深淵、情緒低潮不可自拔。

文榮光指出,罹患憂鬱症的年齡層從青少年到老年都有可能,最近國內還出現五歲孩童的病例。最好發的時期在三十一歲到五十歲,這是人的青壯年時代,是一生中的精華時期,即使病患不採取自殺這麼激烈的解決方式,它對人的損害,除了直接的身心健康外,工作、人際和生活等功能也都會間接受影響。

根據陸汝斌的研究發現,中國人得了憂鬱症,平均要六十週以後才會到精神科接受正式的治療,比美國人的三十週高出一倍。「這一年多的時間裡,病患可能找遍內外科、做過各種儀器診斷,還是找不出病因,」他說,從直接的醫藥成本角度來看,這種消耗、浪費不但非常大;病人受的苦痛折磨更很難估算。

賠上工作與家庭

「不管是重度或輕度,憂鬱症絕對不會在幾天之內自己變好及復原,若沒有經過正式治療,症狀可能持續上好幾週、好幾個月、甚至好幾年,」陸汝斌指出,但「相較於其他疾病,憂鬱症患者的待遇和其他的精神病患一樣,比較無法得到社會支持。」他舉例,心臟病和精神病住院患者得到的待遇就差距很大,心臟病患會有很多親友來探望;憂鬱症病患探病的親友就明顯少很多。

從事服裝設計工作的李家吟,在民國七十六年因為被感染登革熱,引發恐慌症與憂鬱症,從此在工作與家庭上就遭受一連串打擊與挫折,不但原本活潑的個性,一下子變得畏縮、沉悶、愛鑽牛角尖。不當的藥物治療引起走路不穩、頭暈、記憶受損、身體肥胖等副作用,讓她無法維持工作水準。

「最令我痛苦的是家人的不諒解,他們以為我提不起精神的症狀,是『懶惰』……,結果以離婚收場,」目前孤身與重度憂鬱和恐慌症奮戰的李家吟說。

壓力、性格與遺傳

憂鬱症另一個容易讓人誤解的地方,與病因有關。

陸汝斌指出,早年的研究大都以為憂鬱症是壓力引起的,例如六○年代有研究顯示,憂鬱症患者發病的前半年,面對的壓力比沒有憂鬱症者高。而在各種壓力中,像離婚、倒債、家有親人死亡等等「不喜歡、不期望,卻沒辦法避免、又無法得到社會支持」的壓力,最容易造成憂鬱症。

也有人認為憂鬱症是來自性格因素,像有些病人一向對事情都從負面角度去理解。但其實,「壓力和性格只能解釋百分之十到十五的憂鬱症病患的病因。其他百分之八十五的病患個案無法解釋,」陸汝斌表示,譬如,本世紀發生了許多大災難,兩次世界大戰、韓戰、越戰等,戰爭時間很長、戰況又很慘烈,但是根據調查,憂鬱症個案卻並沒有增加。

隨後的研究才確定,外因性的憂鬱症,即所謂發病與外界環境因素有關,如壓力和性格就屬此類,只佔少數;百分之八十五的憂鬱症是體質問題,即所謂的「內因性憂鬱症」。「家族中有憂鬱症遺傳因子的,會出現許多症狀,像偏頭痛、喝酒、經前症候群、產前後的憂鬱症,這些都是一系列與憂鬱症有關的遺傳症狀,」陸汝斌表示。也有許多患者在探討病因時,可以追溯到童年重大的創傷(包括心理和生理),可能造成腦部受損。當然,有些病人是兩者合併的,他們本來就有體質的問題,加上性格和壓力上的影響,就容易發病。

神奇百憂解?

近年來醫界也慢慢解開憂鬱症發作的機轉與腦中的神經傳導物質,如多巴胺、血清素、正腎上腺素等分泌的多寡有關。

因此,憂鬱症雖然難纏,在近幾十年來醫學界的努力下,卻有了相當明顯的治療成效。

陸汝斌指出,從一九五○年代就逐漸出現治療憂鬱症的藥物,目前,抗憂鬱症藥物的副作用已可降到非常低,像「百憂解」就被視為正常人都可以吃的「精神維他命」。所以,在醫藥上,抗憂鬱症至今已有非常正規適當的治療,病患實在不需要躲在家中默默忍受痛苦。

只不過,根據追蹤憂鬱症的病人,發現病患如果因為憂鬱症狀消失後,就把藥物減量或斷掉,三年內有百分之七十五會復發。所以對憂鬱症,應該跟高血壓和糖尿病一樣,是一輩子都要注意、治療的慢性病。

團隊治療與支援

除了藥物治療外,心理治療也被認為是憂鬱症的有效治療方式。「憂鬱症患者普遍有負面思考的習慣,凡事都往壞處想,心理治療可以扭轉憂鬱症患者的這些症狀,」台安醫院精神科主治醫師陳俊光表示,而且,病患在專業心理師的陪伴與支持下,可以得到治療過程中所需要的資訊,幫助他們堅持完成療程。

可惜的是,「國內對心理治療的健保給付比較低,影響醫院聘僱心理師、提供心理治療服務的意願,」陳俊光指出。再者,為了能重返社會,憂鬱症患者也很需要社會工作人員和職能治療師的協助,「而這方面更是供給不足。」

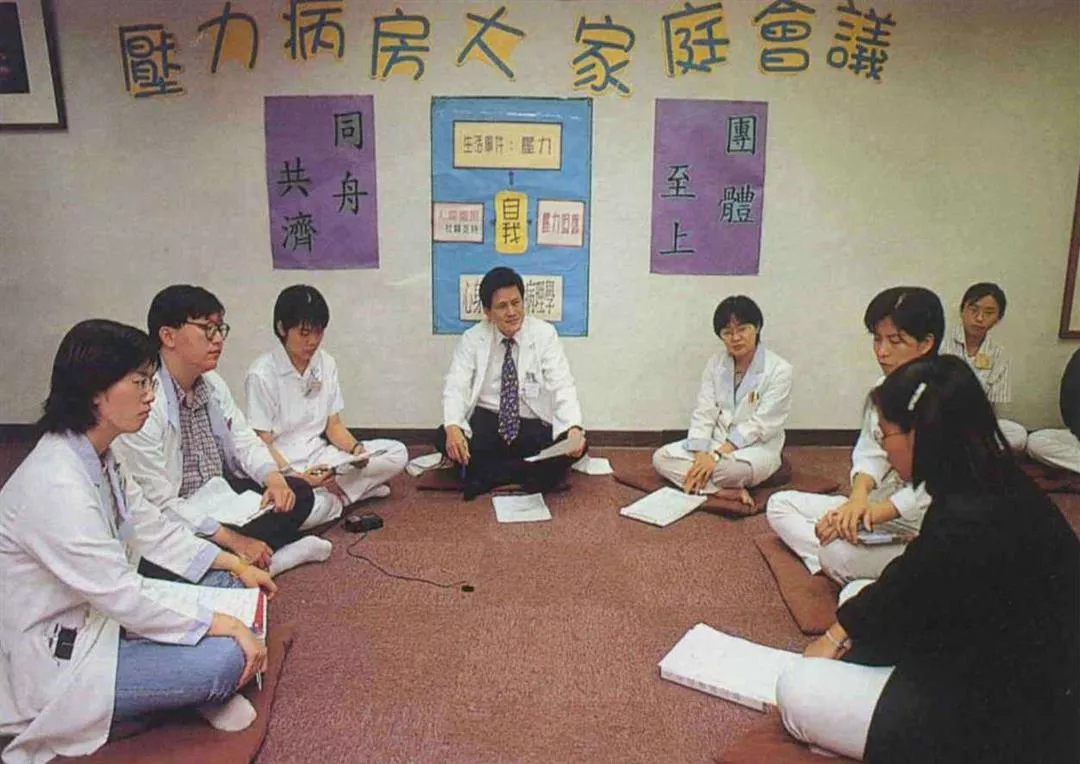

不過,國內已有少數醫療院所專門針對憂鬱症患者及其他精神官能症患者,設計整套的服務,像由精神科醫師、心理師、社工師、職能治療師和護理人員組成的醫療團隊服務。高雄長庚紀念醫院即專設「壓力病房」,讓病患能遠離壓力源,專心住院療養,每天接受氣功、禪坐等中國式的靜心療養等課程。國內也有相關的病友互助團體如「愛心會」、「安心會」,大家彼此打氣、相互扶持。

此外,胡海國醫師強調,不管患者或一般人,平日都要注重腦部的保健,例如避免過重的工作壓力、追求身心平衡的生活方式、培養能讓腦部放鬆的休閒活動或興趣,學習適當的表達與調節情緒……等等。「近年的醫學越來越發現腦部的重要,它是人體一切功能的主導,任何人都要懂得好好保養它,這也是精神疾病的預防之道。」

再創生命第二春

對憂鬱症患者而言,重建生活、回歸社會,才是他們最終的目標。「我們都被當成精神病患,既不容易找到工作,也很難結交異性伴侶,」現年二十八歲的林志浩,從十九歲就發現自己嚴重失眠,上課時會無來由的緊張恐慌等憂鬱症狀,但是,他仍憑藉堅強的意志與努力,考上大學、取得優異的成績,如今在持續的治療下,病情也控制得相當穩定。可是工作生涯發展卻令他屢屢挫敗,情感方面也很難如願。「每次交女朋友,一旦向她們坦承自己的病史後,她們就退縮了,」這令林志浩至今仍很忌諱坦露過往、病情。

藉助醫療奮力浮出黑暗的河流,攀上岸後的作家李渝,也藉慢慢拾回習慣作的事,把擊碎了的生活收拾起來,努力地再走進生活。「我希望在一切動亂以後,畢竟能安然坐落,用所有給的條件,再生活下去。」

「過程會很辛苦,可是只要自己有信心、肯堅持,還是能夠走出陰霾,活出自己,」曾經接受五年的憂鬱症藥物治療的鄭聖芬,非常樂意和人分享自己的經驗,她也經歷過生不如死的患病過程,遭遇婚姻破裂、經濟困頓……等等挫折,所幸在長期的藥物治療,以及接受宗教信仰和參加台北馬偕醫院的諮商志工工作,找回了自信和自我。如今她不但勇於開創職場生涯,還加入慈濟功德會,在台北分會擔任志工,輔導憂鬱症個案。

「我以前也幾次想自殺,了結這種痛不欲生的感覺;現在,我很慶幸當時沒做傻事,否則我就享受不到現在這種走出黑暗,活在陽光下的喜悅,以及重建自我的成就感與驕傲!」鄭聖芬說。

p.118

(蔡智本繪圖)

p.119

憂鬱,一般人以為只是一種低潮情緒或人格特質,醫界卻發出警訊,提醒民眾它可能形成嚴重的身心性疾病「憂鬱症」。(邱瑞金攝)

p.121

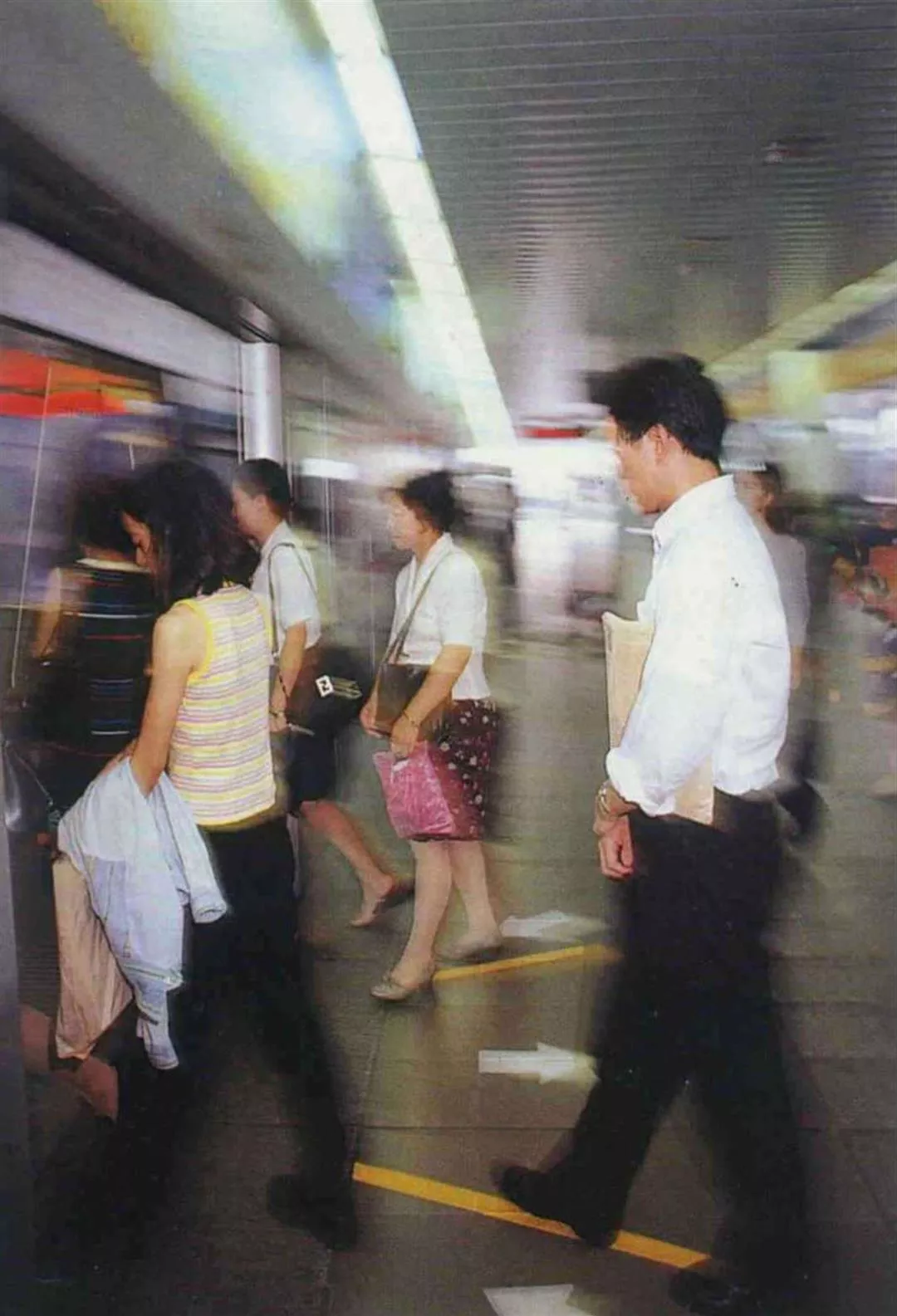

冷漠、匆促、嘈雜、不確定感充斥的現代社會中,每個人都隨時會產生憂鬱、恐慌、焦慮、煩躁等情緒或疾病,如果不加以疏導、治療,就像一個壓力鍋,隨時可能爆炸。

p.122

精神疾病的治療特別需要團隊合作,圖為長庚紀念醫院高雄分院精神科的「壓力病房」醫療團隊,包括精神科醫師、心理師、職能治療師、社工師和護理人員等。

p.123

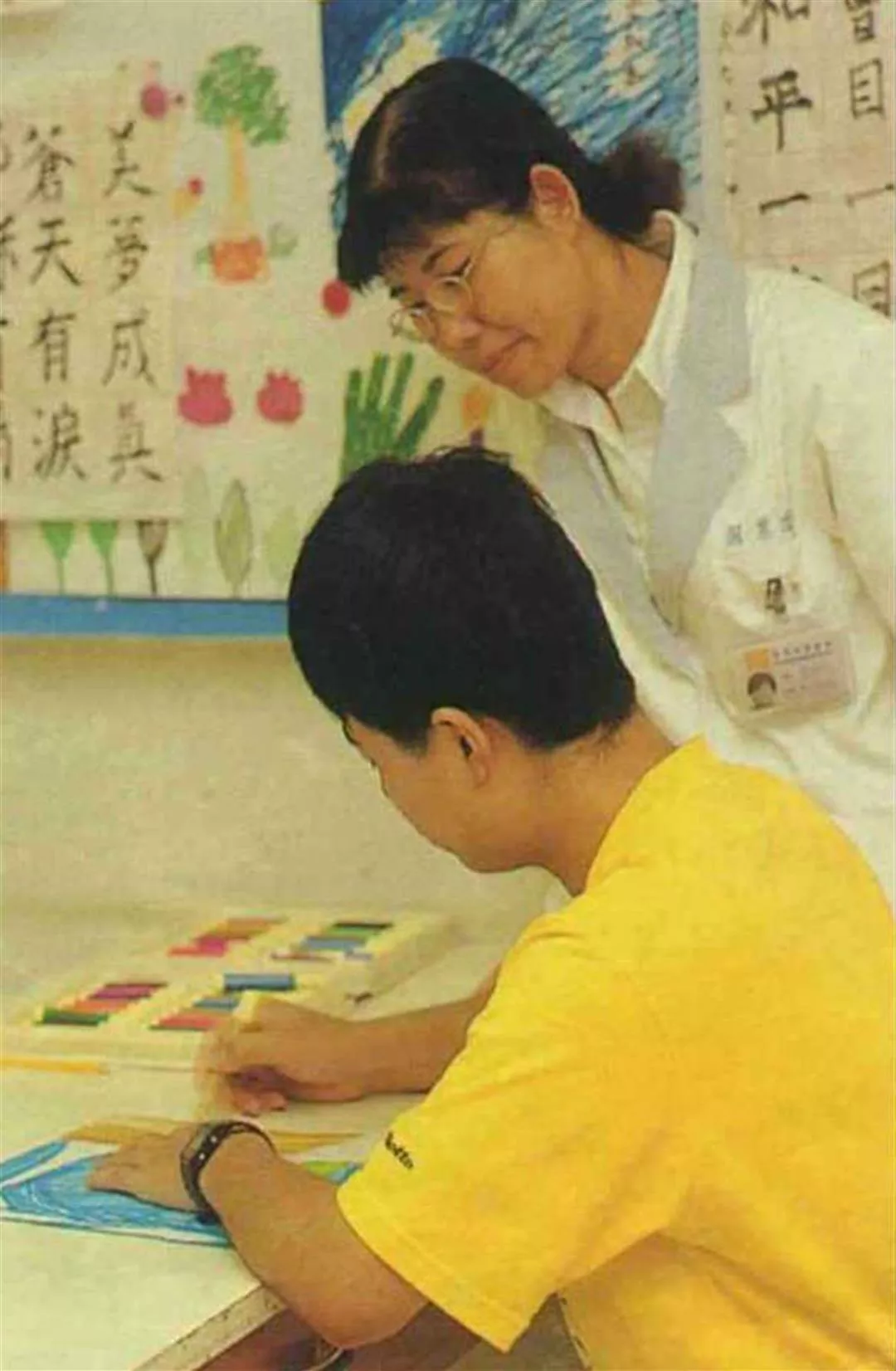

除了藥物治療,近年來許多有助於調整情緒、平衡身心的活動也被廣泛引用來治療憂鬱症,藝術治療即為其一。

p.124

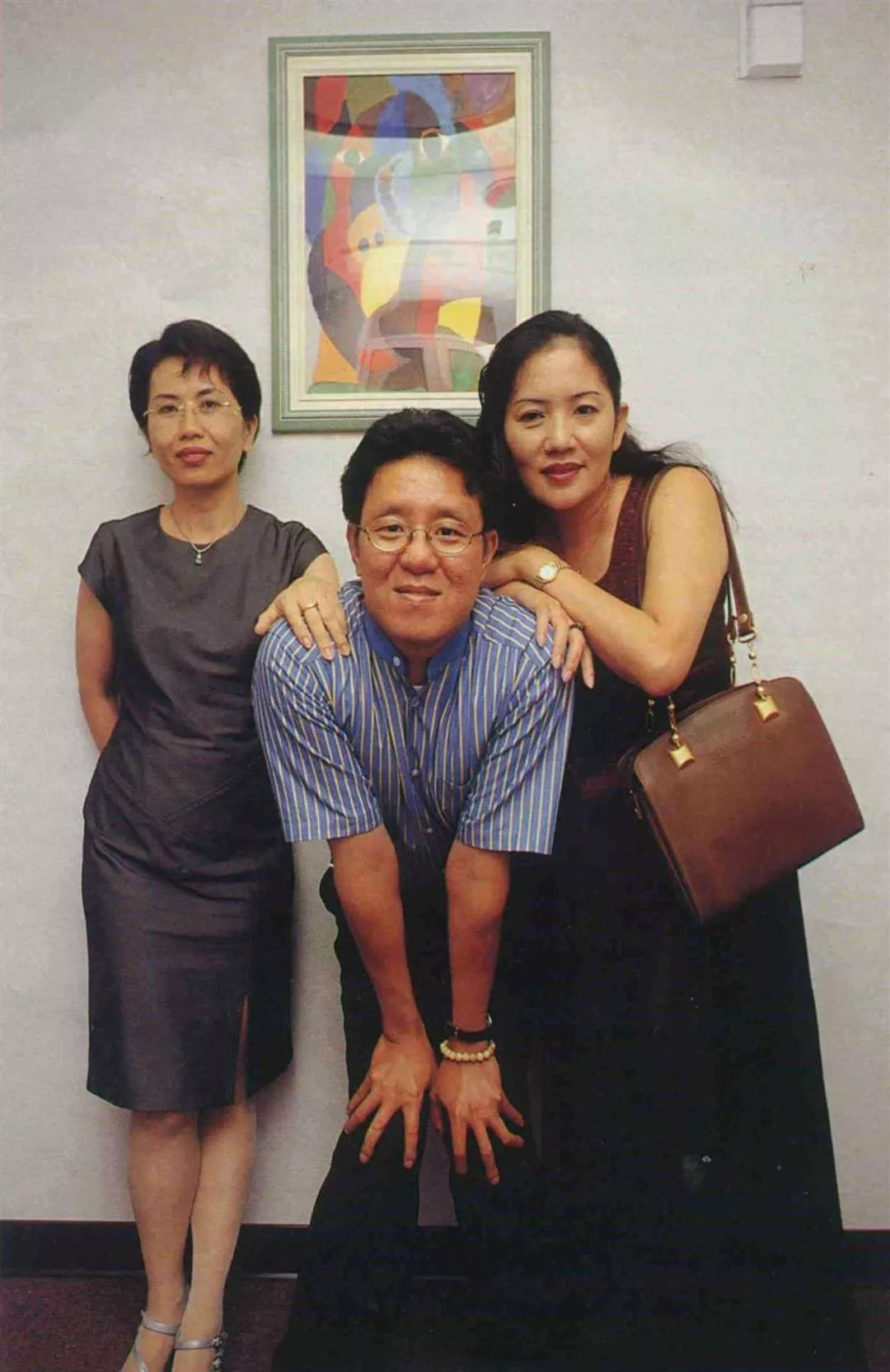

罹患憂鬱症的痛苦,只有過來人的感受最深刻,所以許多病友組成互助團體如「愛心會」、「安心會」,彼此支持、鼓勵,以期早日走出黑暗的陰影,重綻燦爛的笑容。

冷漠、匆促、嘈雜、不確定感充斥的現代社會中,每個人都隨時會產生憂鬱、恐慌、焦慮、煩躁等情緒或疾病,如果不加以疏導、治療,就像一個壓力鍋,隨時可能爆炸。(卜華志)

精神疾病的治療特別需要團隊合作,圖為長庚紀念醫院高雄分院精神科的「壓力病房」醫療團隊,包括精神科醫師、心理師、職能治療師、社工師和護理人員等。(卜華志)

除了藥物治療,近年來許多有助於調整情緒、平衡身心的活動也被廣泛引用來治療憂鬱症,藝術治療即為其一。(卜華志)

罹患憂鬱症的痛苦,只有過來人的感受最深刻,所以許多病友組成互助團體如「愛心會」、「安心會」,彼此支持、鼓勵,以期早日走出黑暗的陰影,重綻燦爛的笑容。(卜華志)