迎接台灣客已準備妥當

答:五十年代末年、六十年代初大概有四、五個人,那時候文化大革命在大陸上發生了,之後十多年我們與中共沒有什麼往來,所以停留在這個規模。文革結束以後,一般人對中國的興趣又重新起來,學生才多了起來。到了八十年代,數目更不斷增加,最近幾年都維持在卅人左右。還有就是我們從八四、八五年以來,又有機會派學生到中國大陸去,到北平,每年有兩個名額。

我們的學生要念五年,到了三、四年級,漢語有基礎了,就讓他們到大陸待一年。我們希望所有的學生畢業前都能到可以學到漢語的地方去,目前就是中國大陸。

現在的盛況,是歷來沒有過的,有些學生從第一年到最後一年都不停地學漢語,現代漢語、古代漢語兩種都能讀。當然我們把重點放在現代文學上,不過也相當強調古典文學。

問:教學的重點呢?你們用什麼教材?

答:我們自己編了現代漢語讀本。古代漢語方面,我們有各種古文的選輯做教材。

問:古文選?

答:對,是一位廿年代的德國著名漢學家編的。最近還有一套中國大陸出版、王力編的古代漢語教學課本,從孔子到十九世紀的論文選出來的,有語法上的說明、註解等。學生一、二年級都學基礎古代漢語、基礎現代漢語。到了三年級就開始研讀古典文學或者是古代哲學家的學說,比方說「論語」或者「孟子」。到四年級、五年級選讀一段「紅樓夢」或「古今奇觀」,現代漢語從二年級開始就分語法與會話。會話課還是中國老師授課。所以學生畢業時已經可以講簡單的中文了。

問:現在台灣到東歐的旅客逐漸多了,對漢語教育與漢學推廣有些幫助吧?

答:當然。現在有旅行社經常給我們來電話,說不久會有台灣旅行團要來,問我們可不可以為他們服務?

我們已經有「心理準備」了。

〔圖片說明〕

P.138

(左)古色古香的布達佩斯大學,中文系在此已建立了五十餘年。

P.139

(右)系主任高恩德能說一口標準的京片子,是研究魯迅的專家。

P.140

高恩德的辦公室外,偶爾可見中文書就的招貼。

P.141

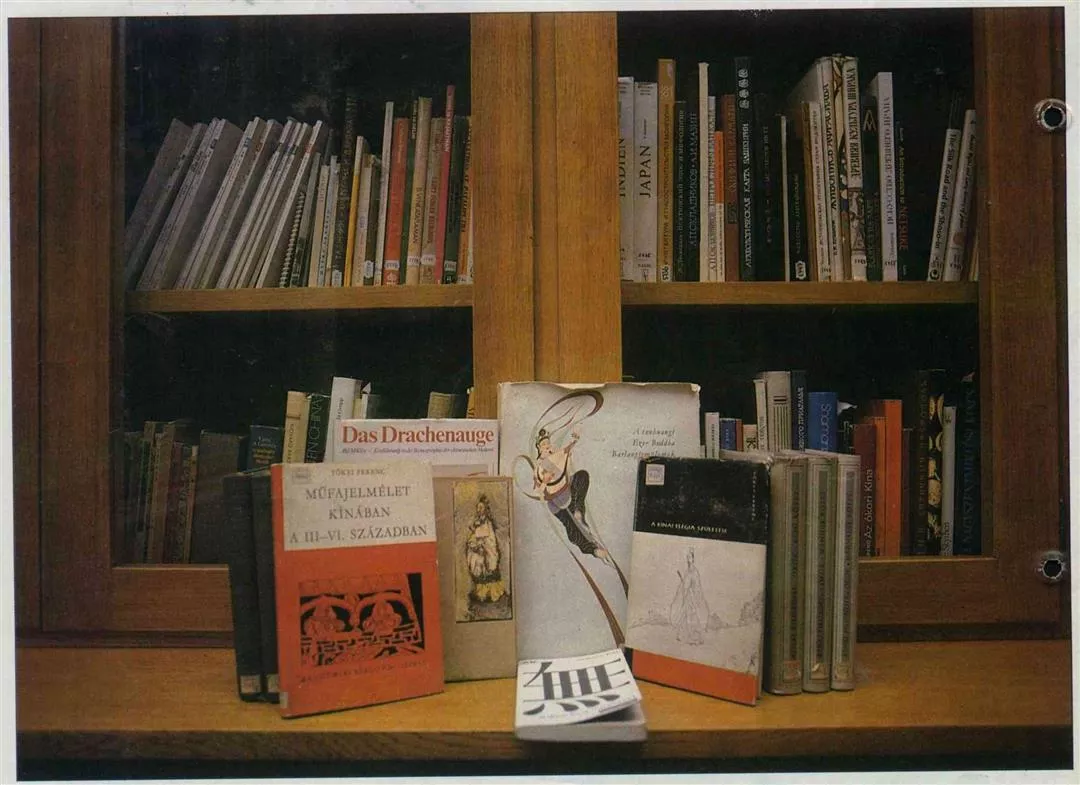

在匈牙利,研究漢學少不得要研究匈奴。

P.141

為了介紹漢學,匈牙利的東方藝術博物館繪製了這張東西文物對照圖表。

P.142

這座中國牌樓,是匈牙利收藏家合法蘭早年由西域一帶運到布達佩斯的,現矗立於合法蘭博物館中。

P.143

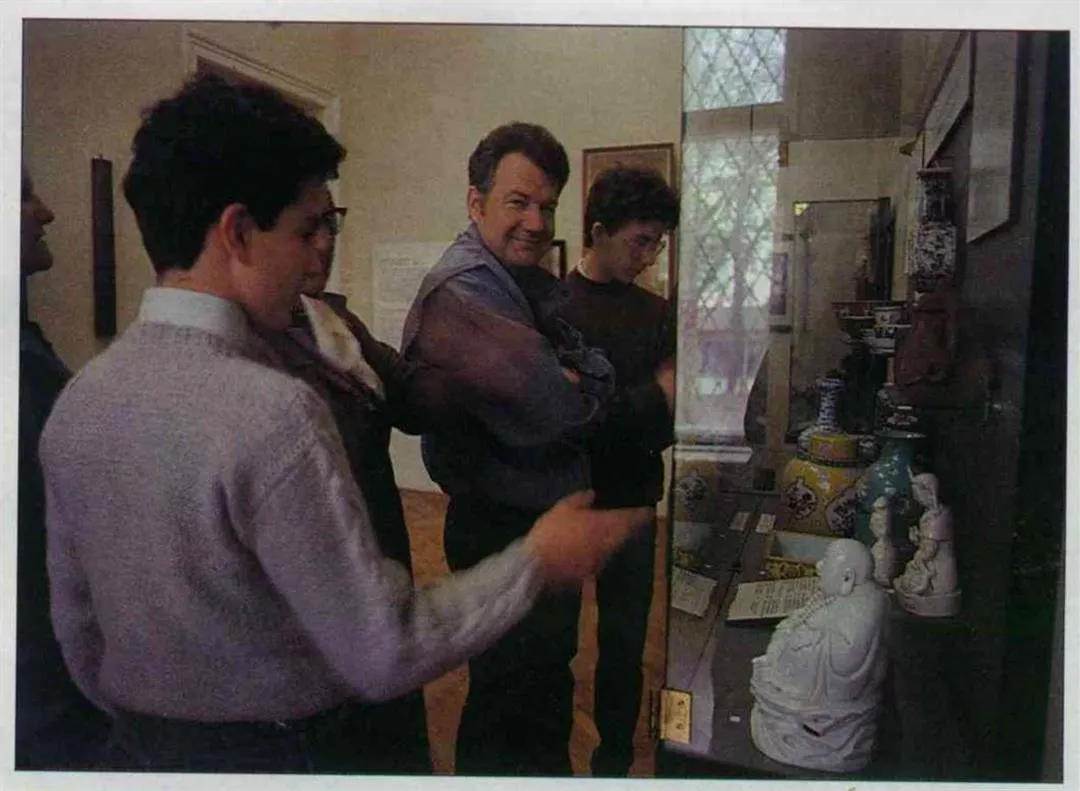

收藏雖然不如西歐有些國家之眾,但每到假日,合法蘭博物館仍吸引了無數遊客。

P.144

中國的藝術、哲學與文學,對具有東方血統的匈牙利人深具吸引力。

收藏雖然不如西歐有些國家之眾,但每到假日,合法蘭博物館仍吸引了無數遊客。(鄭元慶)

中國的藝術、哲學與文學,對具有東方血統的匈牙利人深具吸引力。(鄭元慶)