如果說攝影可以記錄歷史,那麼郵票便能「反映」歷史、「見證」歷史。每一枚郵票的誕生,都與當時的社會環境息息相關。檢視一枚枚郵票,一如翻閱一頁頁歷史,娓娓訴說這個社會一路走來的足跡……。

郵票在郵政上是不可或缺的郵資憑證。世界上經萬國郵政聯盟承認,可以發行郵票的國家多達一百多個。然而,從一八四○年英國爵士羅蘭希爾設立郵票制度至今,郵票的歷史不過短短一百五十五年。

我國在光緒二十二年(一八九六年)正式創辦新式郵政,由國家經營迄今恰好一百年。但早在光緒四年,海關試辦郵政時期,中國第一套郵票就已問世。到今年三月二怳曊l政百週年紀念日為止,我國總共發行了七七五套、三五一三枚郵票。

中國第一套郵票──「海關一次雲龍郵票」,以神龍戲珠為主題。雖然當時推行中國郵務工作者,多為外籍人士,但這枚郵票不論圖案、文字都有濃厚的中國意味。郵票的設計者究竟是誰至今仍無定論,不過前郵政博物館館長潘安生認為,這位「無名英雄」當為中國人。

肖像郵票其來有自

西元一九一一年武昌起義推翻帝制,次年正式創建民國後,歷史展開新頁,過去「大清郵政」時期的郵票自然不能再用,為了有別於過去,便在庫存的大清郵票上加蓋「臨時中立」、「中華民國臨時中立」、「中華民國」等字樣。

「中華民國光復」、「中華民國共和紀念郵票」可以作為新時代開始的代表。這兩套郵票分別以國父像、袁世凱像為圖案,在民國元年十二月同時發行。這兩套郵票的誕生如同當時的局勢,有一段波折。原先是以國父和中國地圖為圖案,但在郵票印就未發行前,國父為時事所逼,被迫下台,改由袁世凱就任首任大總統。於是廢棄舊票,改以國父、袁氏像為圖案。

早年的郵票最大功能是「郵資已付」的憑證,無啥設計可言。民國初年的郵票多以國父、先烈肖像為主。其中較特殊的是民國二十五年發行的「新生活運動紀念郵票」。這個時候,蔣中正先生擔任國民政府軍事委員會委員長,督師剿匪。為了改良當時奢靡腐敗的社會風氣,蔣委員長提倡「新生活運動」,提出了以禮、義、廉、恥為基本精神,整齊、清潔、簡單、樸素、迅速、確實等為生活準則。

民國二怳誚~,中國宣布全面對日抗戰,裝備精良的日軍一開始勢如破竹,中國所依恃的是廣大的幅員和堅毅不屈的民族精神。民國三十年發行的「節約建國郵票」,正是當時社會環境的寫照。

一頁滄桑史

三十四年抗戰勝利,台灣光復,重回祖國懷抱。當時由於幣制不同,郵政總局一面積極籌印台灣省專用郵票,一面將日據時期日本發行的郵票上加蓋「中華民國台灣省使用」等字樣,暫時沿用,以應急需。

事實上,在此之前,台灣已有一段獨立於中國之外的郵史。

早在光緒十四年劉銘傳擔任台灣巡撫的時候,便已開辦現代郵政,發行郵票。如:「郵政商票」、「台灣郵票」、「龍馬票」……等等,都是當時發行的郵票。

光緒二十一年,中日在台灣外海簽訂「馬關條約」,割讓台灣、澎湖,日軍自基隆登陸,台灣官民群起反抗,成立「台灣民主國」,自廣東召回黑旗軍劉永福為大將軍,並為了籌募軍餉,以「溪流虎嘯」為圖案發行郵票,俗稱「獨虎票」。不過獨虎郵政為期只有八十一天便淪陷。從此,台灣郵政由日本接掌,直到台灣光復。

民國三十五年國民大會在南京召開,通過中華民國憲法。以南京國民大會堂為背景,中華民國憲法為主要圖案的「行憲紀念郵票」,說明了當時政府希望邁向民主憲政的決心。

民國三十八年是我國發行郵票最多的一年,在這一年間發行的郵票達二百六十四種,原因不是可堪紀念的事件多,而是當時幣制混亂、通貨膨脹相當嚴重,金圓券甫發行即成廢紙。郵資不斷調漲,郵票的面額也一改再改。以國父像郵票為例,面額從拾圓扶搖直上,到後來竟高達一百萬圓。後來乾脆連面額也不印了,直接蓋個章,由郵局在信件寄出當時填入所需郵資。社會混亂不堪,大陸也迅速變色。

慘澹經營,有「郵」為證

當年歲末,國民政府播遷來台,三十九年蔣中正總統在台北復行視事。民國四十一年發行的「總統復行視事紀念郵票」,代表另一個新局面的開始。

中日戰爭末期,台灣物資極度缺乏,國民政府撤退來台時又有兩百萬大陸軍、民跟隨遷台,人口大增,建設更不敷使用,政府於是大行建設。紀念各種政策的施行與建設的開工或完成,是這個時期郵票的主要內容。

政策方面如:「台灣省實行地方自治紀念郵票」、「台灣省三七五減租紀念郵票」。這兩套先後在民國四怴B四十一年發行的郵票,都有農民、稻穗等圖案,可見當時農業是台灣主要的命脈。

西螺大橋橫跨台灣最大河流──濁水溪,是當時遠東最長的公路橋;橫貫公路全線在崇山峻嶺間蜿蜒起伏,工程艱鉅。「西螺大橋落成紀念郵票」、「台灣省橫貫公路開工週年紀念郵票」,正是當初先民篳路藍縷建設家園的紀錄。

此外,「反共抗俄」是民國四十年代的中心思想與目標。特別是民國四十七年,中共發動戰役,砲轟金門後,「金門莒光樓郵票」、「保衛金馬郵票」等以金馬前線為主題的郵票,在在惕勵全國軍民「毋忘在莒」的精神。

寶島台灣情

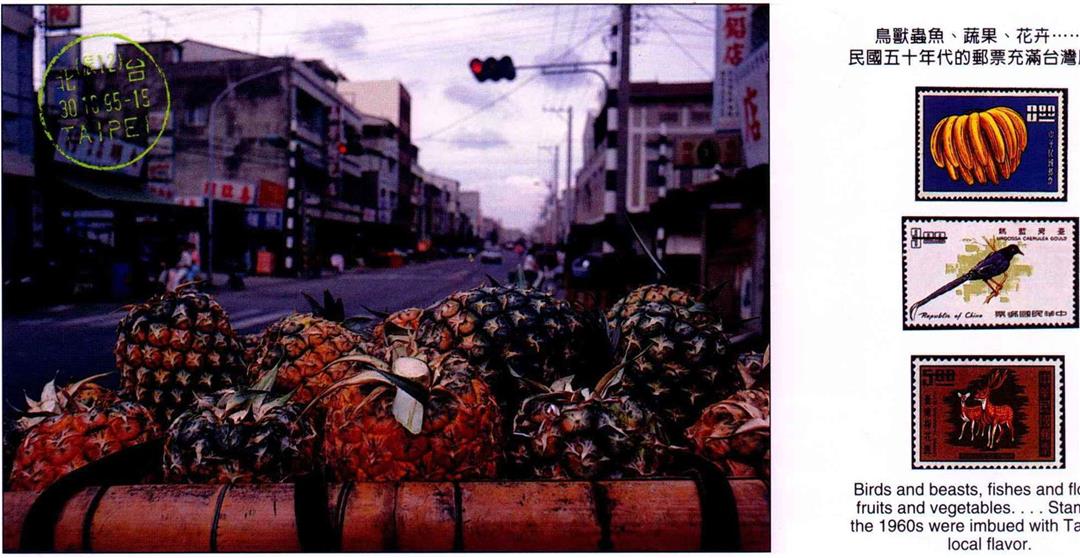

民國五十年代的郵票,開始展現出台灣的本土特色。像以台灣產量最多香蕉、橘子、鳳梨、西瓜等水果為圖案的「台灣水果郵票」;介紹五色鳥、朱鸝、台灣綠鳩、台灣藍鵲、大冠鷲、帝雉等台灣特有鳥類的「台灣鳥類郵票」,及「台灣風景郵票」、「台灣魚類郵票」、「花卉郵票」……等等,都是本土風味怢洩漸N表。

此外,這個時期的郵票也充滿了「教育」意味。如:「國民生活規範郵票」、「家庭計畫郵票」。後者以圖案告知民眾什麼是最理想的家庭:一雙父母帶著三個孩子,其樂融融。當時台灣人口僅一千多萬,還有空間倡導「三三制」的人口政策(結婚三年生第一個孩子,三個孩子恰恰好)。況且早年台灣有七、八個孩子的大家庭多得是,「三、三」已是打了對折再減一、二個,民眾還肯接受。

實施九年國民義務教育,是一項影響深遠的教育政策。民國五十八年發行的「實施九年國民教育週年紀念郵票」,對許多從此逃過小學「惡補」一劫的莘莘學子而言,實在值得紀念。

重建民族自信心

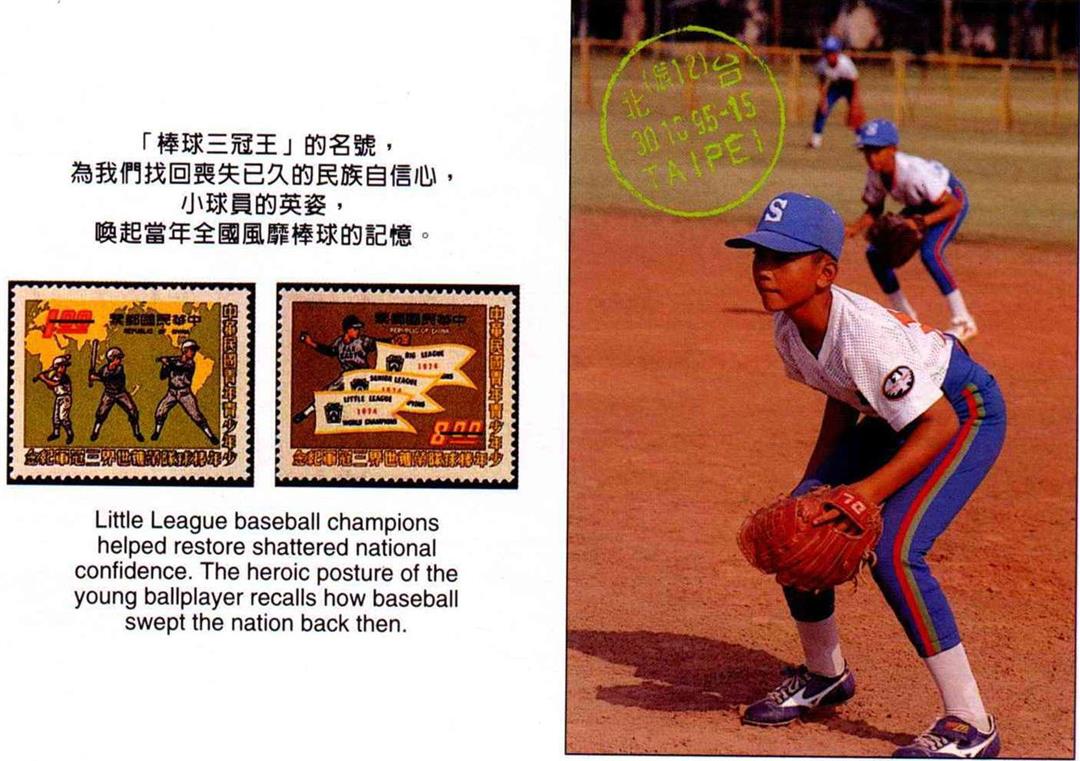

如果說六十年代是棒球的年代,其實一點也不為過。棒球在當時不僅是老少咸宜、家喻戶曉的運動;「棒球三冠王」更打出了中國人喪失已久的民族自信心。

民國六十年,中華巨人少棒隊繼金龍少棒後,第二次拿下了世界少棒冠軍。為了紀念這項殊榮,郵政總局在原有的中山樓郵票上加印棒球投手圖案,作為「中華少年棒球世界冠軍紀念郵票」。民國六十三年,中華民國青年、青少年、少年棒球隊分別榮獲世界冠軍,「棒球三冠王」的名號,使得我國揚名國際。該年也有一套兩枚以此為主題的紀念郵票發行,可說是我國棒球運動風行的伊始。

同時期,台灣開始另一階段的大規模建設。以大煉鋼廠、北迴鐵路、石油化學工業、鐵路電氣化、台中港、桃園國際機場、南北高速公路、高雄造船廠、蘇澳港等為主題的「九項建設郵票」,說明民國六十年代,台灣已由農業轉向工業發展,基本建設漸趨完備,也奠下台灣經濟起飛的基礎。

不再當鸚鵡

檢視民國七十年代的郵票,可以明顯地感覺到題材越來越多元,社會越來越開放。一系列的「經濟建設郵票」,如能源科技、自動化科技、資訊科技、生物科技……等科技發展。可以看出台灣經濟結構升級、朝高科技發展的方向。

「國民保健郵票」從提高國人對口腔保健的認識,進而防高血壓、防菸害,可以看出台灣在經濟發展、社會富裕後,如何保有健康的身體,已經成為一門重要的課題。

經貿發展到相當程度後,台灣必須走出「仿冒王國」的階段,在國際上與已開發國家公平競爭。於是,「保護智慧財產權郵票」在這個時期出現。而過去一向被忽略的弱勢族群,在這個時期也開始受到重視,以愛心為主圖案的「推展社會福利郵票」,指出了社會未來發展的目標。

最近幾年,環保意識高漲,生態保育觀念也充分反映在郵票的主題上。例如以水獺、台灣狐蝠、台灣雲豹、台灣黑熊等瀕臨絕種動物為題材的「台灣瀕臨絕種哺乳動物郵票」,及以環境保護為題材的「環境保護郵票」,都代表一種過度開發、環境污染後的反思。

豐收的年代

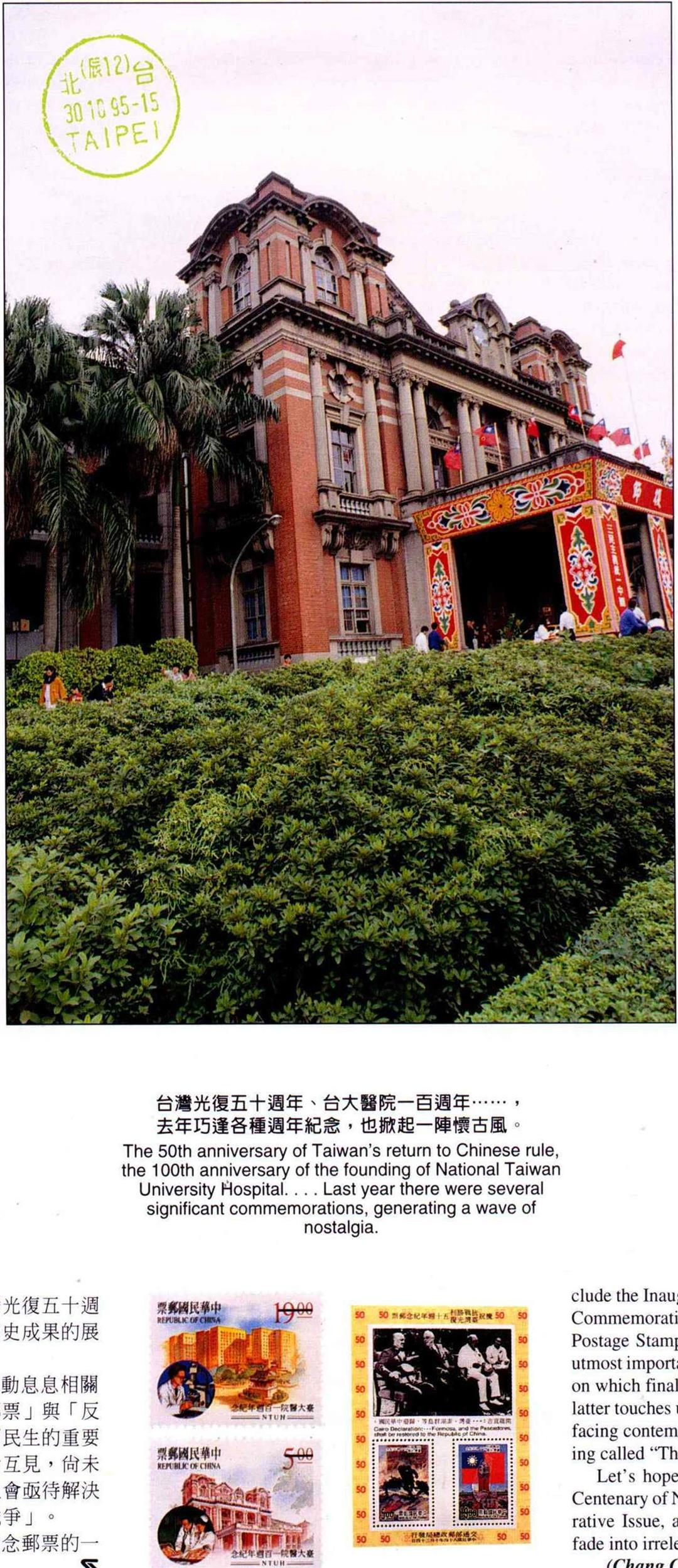

從郵票的內容來看,八十年代中期似乎是台灣展現各方面成果的年代,「中國國民黨建黨一百週年紀念郵票」、「台大醫院一百週年紀念郵票」、「郵政百年紀念郵票」、「慶祝抗戰勝利、台灣光復五十周年紀念郵票」……等等,都是歷史成果的展現。

去年發行的郵票中,與社會脈動息息相關的有「全民健康保險開辦紀念郵票」與「反毒運動郵票」。前者是一項攸關民生的重要政策,施行至今,正反面的評論互見,尚未能蓋棺論定;後者是近年台灣社會亟待解決的問題,堪稱是「第二次鴉片戰爭」。

但願,全民健保有發行百年紀念郵票的一日,而反毒郵票從此銷聲匿跡。

鳥獸蟲魚、蔬果、花卉……,民國五十年代的郵票充滿台灣風情。 (本刊資料)(卜華志)

「棒球三冠王」的名號,為我們找回喪失已久的民族自信心,小球員的英姿,喚起當年全國風靡棒球的記憶。 (張良綱攝)(張良綱攝)

台灣光復五十周年、台大醫院一百周年……,去年巧逢各種周年紀念,也掀起一陣懷古風。(卜華志)