中國創意服飾興起

然而,改良式旗袍出現後,並沒有立刻獲得消費者青睞。蔡孟夏默默耕耘了好些年,「直到『末代皇帝』電影得獎,歐美人士對中國這個神秘國家再度產生興趣,歐洲服飾界也吹起一陣中國風,國人才又回過頭來正視中國服裝」,蔡孟夏感嘆地指出。

蔡孟夏以外,還有許多設計師,如黃嘉純、呂方智、李春枝、李尤、溫慶珠……等,也紛紛進行「中國創意服飾」的設計。也許是幾顆盤扣,也許是如意、雲頭或流蘇,從衣襟、肩袖、下襬的線條中,在在讓人感覺出設計師捕捉「中國」的用心。

黃嘉純指出,除去年因受景氣影響,中國創意服飾市場略顯衰退外,前幾年均年年成長;今年上半年成長率更高達百分之卅。從營業額的成長看來,改良式旗袍及中國創意服取代旗袍的國服地位,似乎已成趨勢。

不斷創新改良才能進步,旗袍也不例外。但無論如何,傳統旗袍在中國服裝史上曾寫下璀燦的一頁,那個柳腰款擺、端莊典雅的年代,永遠叫人懷念。

〔圖片說明〕

P.22

旗袍是清朝的官場禮服。早期下襬「海水」紋較低,後漸增多。圖為嘉慶年間皇后穿著的旗袍。(馬玉琪提供)

P.25

前行政院長夫人俞董梅真女士出席正式場合,向來是一身端莊大方的旗袍打扮。(張良綱攝)

P.25

旗袍是梁丹丰的「註冊商標」,她表示自己只有穿上旗袍,才能集中精神畫畫或演講。(邱瑞金攝)

P.26

這一套兒童中國服喜氣洋洋。旗袍領加上盤扣、如意、滾邊及繡花裝飾,很有傳統風味。(黃麗梨攝)

P.27

(左)服裝設計師蔡孟夏致力旗袍的現代化,已有十五年歷史。(鄭元慶攝)

P.27

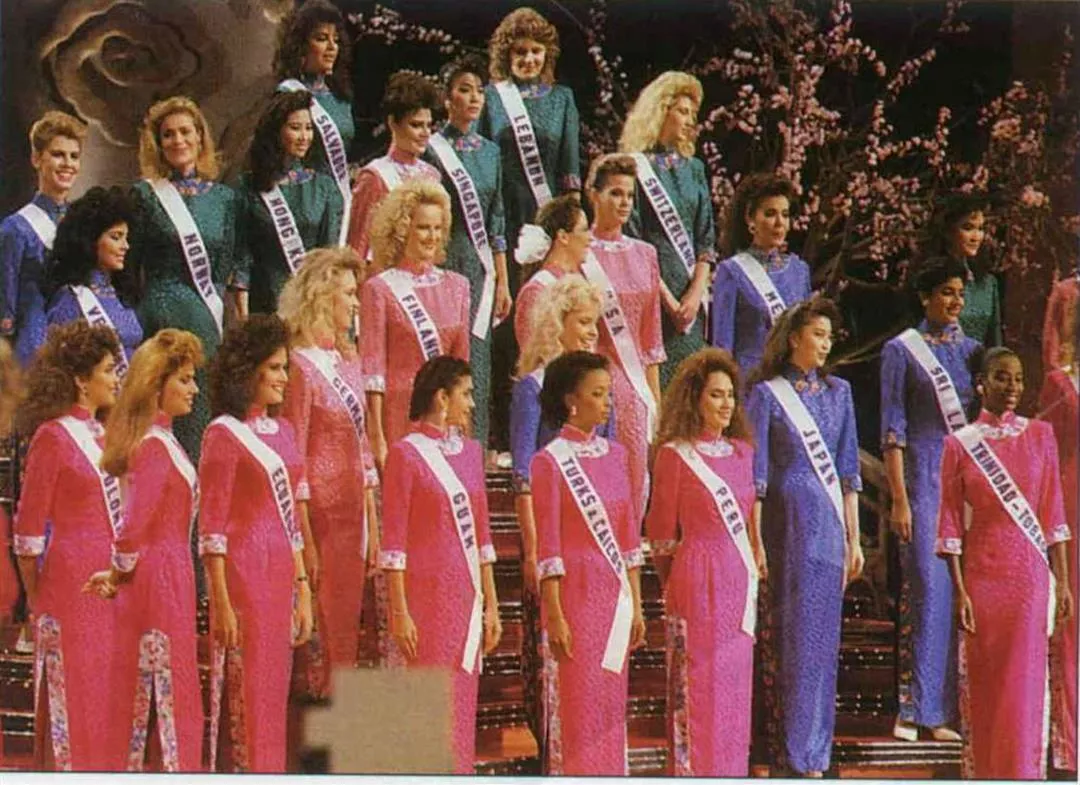

(右)一九八八年在台北舉行的國際佳樂小姐選美會中,身材健美的各國佳麗,卻穿上線條柔和的旗袍。(鄭元慶攝)

P.27

改良式旗袍不需完全合身,因此可以成衣化,以機器取代手工,大量生產。(邱瑞金攝)

(右)一九八八年在台北舉行的國際佳樂小姐選美會中,身材健美的各國佳麗,卻穿上線條柔和的旗袍。(鄭元慶攝)(鄭元慶攝)