滿目淒涼的山河

兩天之後,他們到了杭州,那兒有全國最秀麗的中國山水。西湖的風景依舊,可是湖水已沒有從前清澈了,是否這塵世的動亂,也波及了這名園勝景呢?七九年以後,遊客漸多,可是總令人覺得淒清寥落,沒有往年遊客如織的熱鬧與和樂。

西湖的靈隱寺,有最精緻的佛像雕刻,中共一向禁止遊人在此攝影,連外賓也在禁止之列。據說主要是為了保護這些佛像攝影的版權,可是張之安卻在這兒偷拍了不少,是他個人十分滿意的額外收穫。

三天之後,他們按照行程的安排,到了北平。這個中共政權的所在地,比起其他城市也好不到那裡去。然而北方人豪邁的性格,與做為一國首都的特性,這兒畢竟比較開放,看起來也多一點活潑的氣息。尤其對外政策改變以後,人們學習外語的風氣很盛,常有路人拿著單字請教張之安一行,可是令他們驚訝的是,張之安他們竟能講那麼流利的中文!

為了便於行動,他們租來了腳踏車,每天騎著在北平街頭閒逛。最令他們難忘的,是在一次遊覽中,認識了一位「北大」的學生,他是一個熱情、開朗而且相當好客的年輕人,彼此談得非常投機。「北大」一向禁止觀光客進入,可是張之安在他的巧妙安排下,買了一套深藍色的服裝,騎了單車,混在一大群學生中,終於如願以償地進到他嚮往已久的「北大」。

「北大」的學生,對這位能說中國話的法國小伙子,似乎也很有好感,很快地大家都變得熟絡了。在交談中,他們幾乎都知道台灣這些年來進步的情形,也明白大陸在共產制度下,根本無法和實行三民主義的台灣相比。

對於外國學生,他們更是豔羨得很,外國學生有絕對的自由,可以隨意到各個國家學習、參觀這對他們而言則是個夢想。也有一兩個較急進的人,大概是為了維護「民族尊嚴」,硬是認為社會主義才是條大路,可是卻說不出什麼道理來。

總之,這趟「北大」之行,是張之安最感興奮、也最難以忘懷的一段經歷,他不但認識了許多最優秀的大陸青年知識份子,交換了許多不同社會制度的經驗,也和他們建立了深厚的友誼,他留下了他們的住址,希望將來保持聯繫,可是他又擔心,這樣是否會對他們不利,因為他們已經說了許多他們不該說的話。

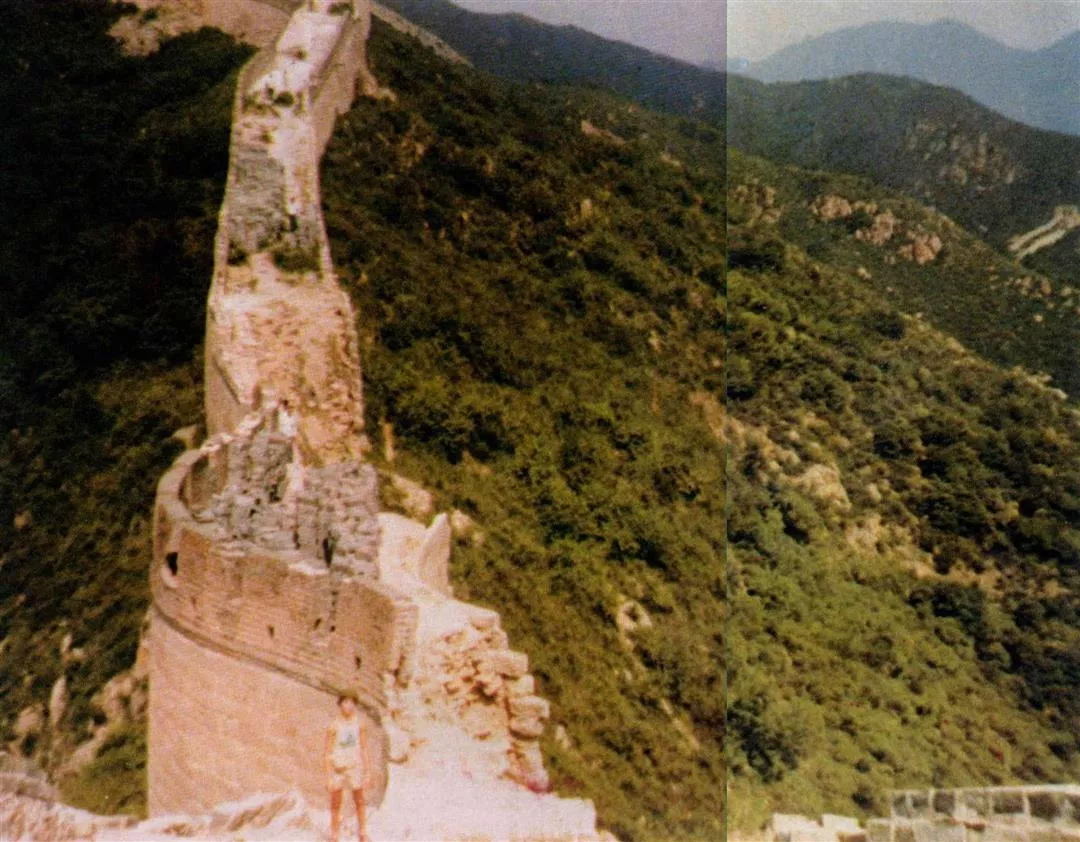

後來他們還去過萬里長城,登臨那座聳立中國三千多年的龍脊,眺望塞外雄偉的風光,他們因此領略到古中國的偉大與驕傲。三個禮拜的中國大陸之行,在這歷史的最高峰之處,便告結束了。

萬里長城是中華民族偉大的歷史古蹟,今日人類登陸月球,從太空中返觀地球,萬里長城乃是唯一可見的人類建築。然而,這些年來,中共內部動盪、民生困窘、缺乏建材,竟然聽任民眾掘取城磚做為建材,外來遊客也紛紛挖走城磚做紀念品,使得長城遭受空前浩劫。中共這種自毀長城、破壞古蹟的不肖暴行,實在令人痛心與嘆息。