十一月底,桃園縣長劉邦友被槍殺的命案發生後,佔據了媒體的大幅報導時間,就在警檢單位追查涉嫌人張仲德,希望他主動出面說明時,張仲德卻透過有線電視的新聞「喊冤」。這則「獨家」新聞播出後,輿論開始爭辯,這究竟是電子媒體為搶新聞而知情不報,還是為小人物提供難得的發言管道?而張仲德受訪時「喊冤」,是否多少會影響檢調單位辦案?

營養不良的觀眾

不論這場辯論誰輸誰贏,很少人否認今天在台灣,「言論自由」、「新聞自由」和「知的權利」都是動聽、威力強大的口號。解嚴後的台灣,政府逐一將傳播媒體經營「自由化」,不但電子媒介頻道增多,社會言論尺度也放寬不少。

開放的潮流,讓絕大多數的台灣家庭,現在打開電視機,都有幾十個頻道可供選擇,有線、無線都有,照理說台灣的觀眾應該「快樂得不得了」;但事實上,我們是一群「營養不良」的視聽大眾。

已故的資深新聞工作者張繼高曾說,台灣的廣電問題,絕不是「開放」兩個字就能解決,「開放給誰?」「開放來作何用?」才是關鍵。前政治大學新聞系教授徐佳士認為,要檢驗媒體開放之後,滿足誰的期望,就要看「它們所容許『公眾享用』的幅度有多寬?」

嗜血的新聞競爭

很不幸的,用全民共享的指標來檢驗我們的電視,在徐佳士看來,懷著政治意圖和追求商業利益者,似乎比較普遍。

當電視新聞從三台獨霸,到有線電視群雄並起,處處可見記者拿著麥克風、扛著攝影機,追逐新聞的熱鬧場面。一件件社會新聞發生,只見電視台頻頻把衛星連線(SNG)當成競爭的武器,將現場畫面直接送入觀眾家中。

令人惋惜的是,新聞報導「求快」和時數增加,並不代表多元和深入。以桃園縣長官邸命案為例,從血案爆發後,電視新聞每天都使出現場直播的法寶,但我們只看到「記者連完整的新聞稿都沒寫好,面對鏡頭結結巴巴,」一位觀眾說。「惡性競爭,使新聞一味競逐刺激感官的嗜血鏡頭,而不是開拓更多公共空間對話的可能性,」政大新聞系副教授蘇蘅認為。

惡性競爭導致新聞流於膚淺,讓不少人再次寄望公共電視。但醞釀九年、籌設六年、花了五十四億建台費的公共電視,還在立法院等待公視法通過、開播。

等待公視?!

公視法之所以擱置這麼久,在於各方對主管機關、公視委員如何產生,和經費提撥方式等三項最具爭議性的條文僵持不下,並出現修改的「三種版本」;此外,從公視籌委會運作之後,就紛爭不斷,甚至引起監察院調查是否濫用預算;而媒體生態的改變,也對公視建台產生不利影響。

為了催生已經在立法院躺了六年的公視法,學者組成遊說團體「公共媒體催生聯盟」,總召集人中央研究院社會學研究所籌備處主任瞿海源說,「大部分反對公視的立委都不是從制度面入手,而多半是對公視的實際運作採取悲觀和不信任的立場。」

如果有人因為台灣的電子媒體被黨政軍把持,沒有公共空間就不支持公視,瞿海源比喻,「就好像說台灣沒能力實行民主就不要民主制度一樣,」但像立法院這麼重要的民主制度機構,到現在還這麼糟,「我們也還是很有耐心的給它機會,沒有說要把它廢掉。」

去年十二月初,公視法排上立法議程,院會逐條討論公視法,贊成的立委說,一堆怪力亂神節目,台灣惡質文化的始作俑者就是商業電視台;為了不讓台灣電視被外來流行文化吞噬,我們需要製作高水準節目的公共電視。

反對公視建台的立委說,「公視沒有建台空間」,政府出錢的電視難保不會變成「政府傳聲筒」;開播後一年二十四億的經費可能變成政府的財政負擔;何況在數十個商業頻道的強敵環伺下,公視也難有生路。

公共不等於公營

當立法院二讀刪除了最具爭議性的條文,「要求三台每年捐出營業額的百分之十作為公視基金」後,公視財源將全由政府編列預算「捐助」。這個結果讓立法委員周荃大力抨擊,「公共等於政府,公共論壇超然獨立的特性將完全受制於政治力的掌控。」

在對公視各種質疑中,瞿海源認為,「最大的誤解就是錯把公共當成公營,」因為,政府預算是納稅人的錢。

徐佳士強調,政府出錢不一定就會被政府控制,可以用「法」的設計加以防範。公視法明定總經理、副總經理不得為現任公職和黨職人員;同時為保障新聞專業自主,明定新聞部應該制定「新聞製播公約」。

「公共」不屬於公家,而屬於全民;但全民到底由誰來代表?尤其面對多元的社會人際階層,不同位置的人群,如何反應不同程度的需求?如何落實全民參與的理念呢?

落實公共領域

「公共的精神,在公平、公開、理性,」政大新聞系教授翁秀琪以目前電視上為數眾多、打著「全民」參與口號的談話性節目為例,「讓觀眾打電話進來說話的節目,只是形式上的開放,」因為做節目的主權、要談論什麼話題、邀請誰來發言,仍然由電視台所控制,「何況,民眾的意見哪能在一、兩分鐘內就說清楚?」

以她所熟知德國的公共頻道來說,德國法令就規定,在不觸犯著作權、隱私權和誹謗的先決條件下,電視台每週必須開放一定時數,接受個人和團體的申請,自己作節目,電視台必須提供硬體和專業技術的援助。

「公視一切運作都要透明化,增加公眾接近機會,」台灣大學新聞研究所所長張錦華認為,公視應成立公共檔案室,所有人事、薪資、節目、捐贈和研究報告都要公開,允許學界和民眾參閱,減少黑箱作業。

面對外界質疑,已經成立六年的公共電視籌備委員會秘書長王曉祥說,公視會不會淪為商業電視台的一環、會不會變成政府電視,「請看我們的節目印證。」確實,節目是呈現公視本質與特色的唯一方法,而公視最有發展空間的又不外乎新聞、深度報導和兒童節目。

新聞是精神

讓公視籌委會沒有料到的是,公視法審議的延宕,引發了一場公視應否播出新聞的爭論。為了減少在野勢力的疑慮:「公視可能成為政府第四台,在新聞中歧視他們」,新聞局長蘇起一度壯士斷腕的提議,公視不作「每日新聞」。

去年十月底,立委高惠宇舉辦「公共電視應否加速成立」公聽會,她在會中就強烈反對公視沒有新聞部。因為「整個公視的精神就在深度報導,才能把公共領域的理念呈現出來,」她說。

與會的傳播學者完全認同這樣的看法。張錦華說:「擺在檯面上反對公視的最大理由,就是擔心它變成政府電視,」張錦華認為,期望媒體完全獨立於政治介入,是不可能的。「但是我們希望公視能讓各種勢力在此呈現它們的說服力,我們不允許任何『系統化、制度化』的介入。」

即將在今年開播的第四家無線電視台「民間全民」新聞部經理楊憲宏,當初因為公視遲遲無法開播而離開,楊憲宏認為,只要不與政治、商業勢力妥協,公視新聞會很有競爭力,因為「對手很弱嘛!」

在他看來,大多數台灣觀眾只是維持他們的收視習慣,不是因為三台新聞好。三台新聞在「量」上做到提供資訊的要求,在「質」上有很大改進空間;而部分有線電視說要提供「不一樣」的新聞,「但觀眾要的不是不一樣,而是更好,」楊憲宏說。

新聞要擺脫政黨干預,節目要丟掉商業包袱,趨向多元化,是公視未來的定位。難道商業電視台無法提供多元化的選擇?

紀錄的空間

事實的確如此,「當台灣傳播生態大洗牌後,有線電視多元化的替代性並未發生,」銘傳管理學院大眾傳播系副教授蔣安國說。以學者專家和政策制定者普遍認為,電視最迫切需要具有人文關懷的深度報導、紀錄片和兒童節目,在目前的商業體制下,確實難有生存空間。

有關紀錄片在電視台的遭遇,最常被提出來談論的就是「全景映像工作室」的例子。「全景」花了三年時間探討白化症者在現實生活的遭遇,完成了「月亮的小孩」,卻沒有電視台願意播出。有兩年時間,全景工作人員是「自力救濟」,自己攜帶片子,到全省的廟口、學校、社區中心一次次的試片。終於引起文化界和媒體的重視,才得到在電視台播出的機會。

花兩年時間到各地記錄民間廟會文化,在公視播出十三集「藝陣傳奇」的卜卜視聽公司製作人李鈞寰說,公視如果能順利開播,對「寂寞的影像工作記錄者」是一項好消息。「只要從事紀錄工作者,都處於不知道下一個計劃在哪裡播出的困境,」李鈞寰說,公視對他們而言是未來的「一片淨土」。

兒童難伺候

除了記錄片,兒童節目也是公視計劃進軍的另一個領域。目前在電視台,連續劇、綜藝節目是主力,所以放在八點全家看電視的時段;而教育性、知識性的節目則一律向後移,廣告上當然不會有好成績,李鈞寰說「這是惡性循環。」

鴻舲傳播公司總經理張雅薇曾對兒童節目市場作個小小調查,在包括三台和超級電視、衛視中文台、TVBS等六家電視台裡的兒童節目,一星期播出向美、日購買的卡通影片有四十九小時,而自製的兒童節目只有十.五小時。

如果不用卡通片填時間,則我們需要更多有創意的兒童節目,可惜製作費又往往無法和連續劇、綜藝節目相比,八點檔一個半小時的綜藝節目製作費有時一集高達一百萬元,半個小時兒童節目則平均不到十萬。

公視將如何補強商業電視台對節目製作的「偏食」呢?

依公視理念,開播後新聞性節目將佔百分之三十,本國製作的各類節目佔一半(包括自製和委製),外片佔百分之二十左右。由於每日新聞具有時效性,無法累積,這幾年公視累積將近九百小時立即可播出的庫存量,以兒童、青少年和文化性節目居多。

節目成績單

商業電視台的兒童節目往往無法顧及不同年齡需求,而是「從幼稚園到國中一網打盡」,公視則盡力有所區分,已經製作完成的有教小朋友認識字的「水果冰淇淋」;「童詩之旅」、「綠色日記」則屬於學齡兒童。

此外,還包括用手語為聽障同胞介紹相關生活資訊的「聽聽看」;報導原住民族群的「永遠的部落」;記錄台灣即將消失的古老行業,如做木屐、燒窯的「舊情綿綿」,探訪先人遊歷台灣路線的「福爾摩沙」;和「京劇」、「崑劇」、「歌仔戲」等眾多文化性節目。

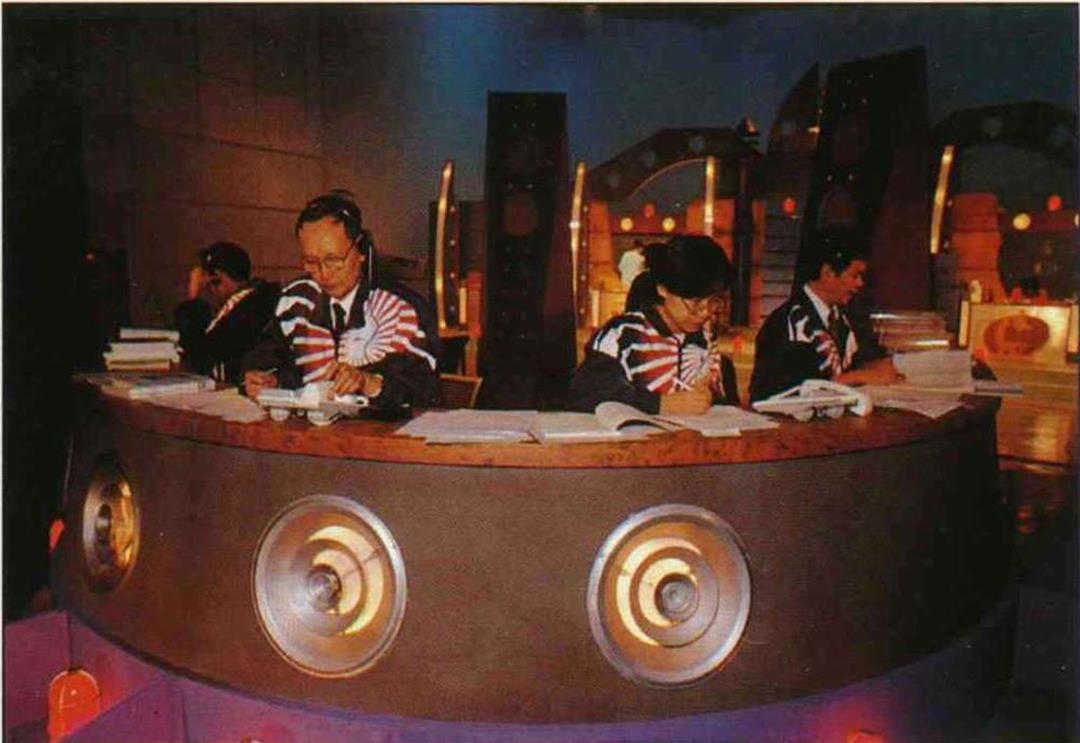

電視的功能就是娛樂、資訊,加上教育,「我們沒有發明新的功能,只是改變了商業電視以娛樂為取向的第一次序,」王曉祥說,公視節目安排絕對會打破商業電視的時段格局,這次從十一月到一月,進行三個月的試播,在八點黃金時段,就是播出請來自然、數學、國語各科老師在現場解答小學生難題的「今天不補習」。

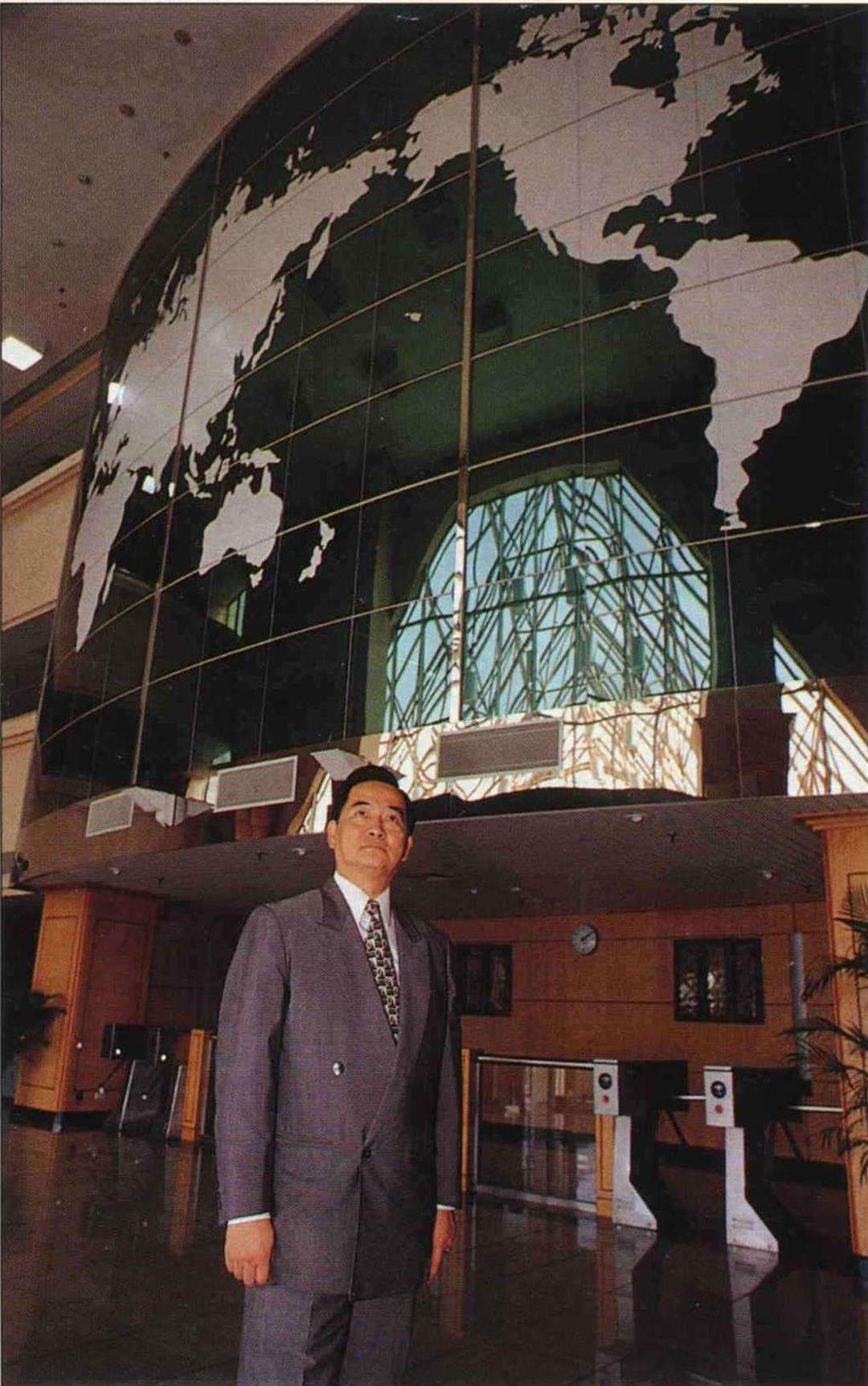

王曉祥坦承,公視最大挑戰,就是新聞部人才流失,當初招考的新聞記者,有三分之二流失,百分之九十是因為公視無法開播,「記者沒有戰場」才走的。面對公視籌備期間的風風雨雨,王曉祥明白指出,「我的階段性任務就是籌備公視,去留問題不必多有臆測。」

才是開始

當立法院會討論公視法時,就有立委強烈質疑,「公視法通過,輿論就會公平?全民文化水準就能提高嗎?」

楊憲宏認為:「對公視的論辯應該長久下去,公視法通過是開始,不是結束。」「不相信公視出來就會解決所有電視問題,但是不是能注入清流,做做看嘛!」翁秀琪說,何況,以三台和有線電視目前的水準來看,公視沒有言論壓力,沒有市場壓力,怎麼會做不好呢!

七十九年,公視籌委會剛成立,第一屆的二十二位委員為未來公視方向寫下「三不」、「三要」的註解,「不為商業利益服務、不為政治集團服務、不追求收視率」,「要專業的主管領導、要超越黨派與政治、軟體要超越硬體」。六年後的今天,電視生態已經改觀,公視的方針卻沒有改變。

然而理想與現實畢竟有差距。就在這一期立法院只剩兩次院會時,新黨提出「變更議程」的策略成功,公視法已經不被列為優先審議法案。執政黨也表示,由於公視爭議太大,恐怕無法全力支持。

公視爭議了十五年後,如今又回到原點,面對這樣的結果,王曉祥感慨地說,「沮喪、低潮」都不足以形容此刻籌委會員工的心情,刻在立院被列為第九優先審議的公視法仍抱著最後的希望,背水一戰是成是敗,就看今夜了!

新聞是為了滿足公眾「知的權利」,新聞性節目更能發揮「公共論壇」的作用。(薛繼光)

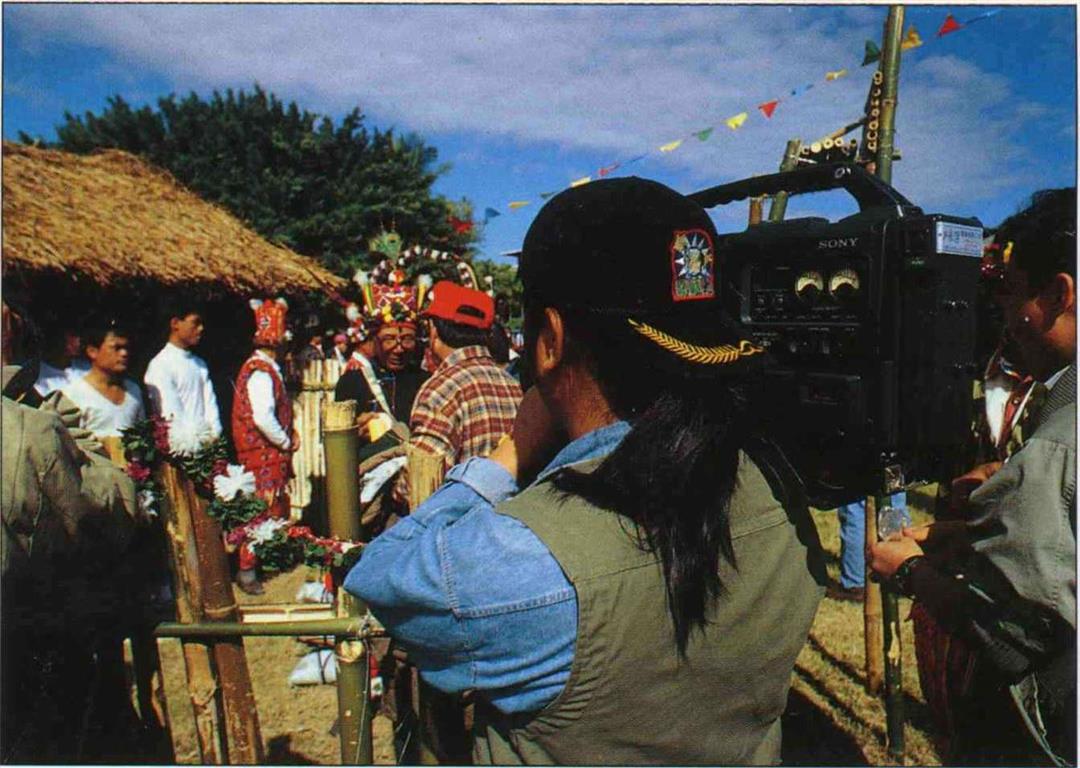

為環境生態留下紀錄,影像工作人員不辭上山下海的勞苦,只希望有發表作品的空間。(卜卜視聽公司提供)

公共電視既為服務公眾,那麼照顧各族群需求,便是做節目的一大方針。(薛繼光)

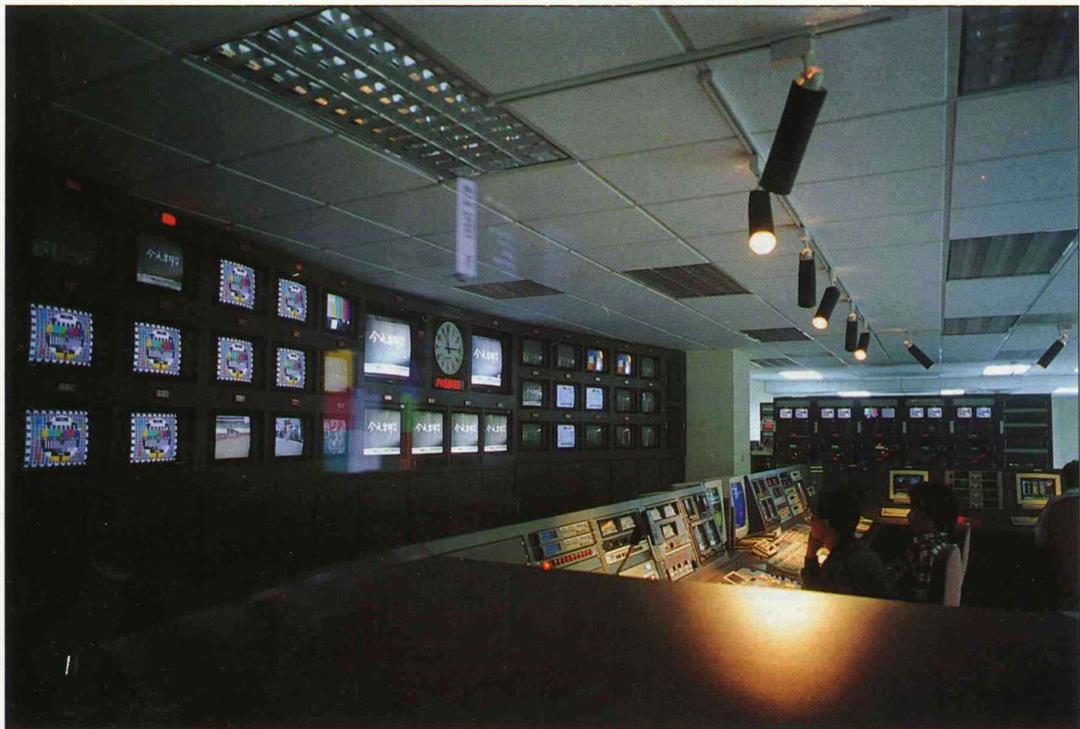

公視的訊號,以衛星傳輸,先傳送到全省十個轉播站,再以UHF電波發射,民眾必須透過有線電視網或加裝衛星、UHF天線,才能接收公視訊號。(薛繼光)

公視從十一月到一月,進行三個月的節目試播,圖為錄製現場節目「今天不補習」,為小學生解答課業問題。(薛繼光)

資深新聞工作者王曉祥六年前返國籌備公視,他說,公視的硬體建設已經大致完成,如果法不能通過,更形成浪費。(薛繼光)