黑膠文藝復興

再說,數位時代,音樂已被視為網路上所分享、下載的眾多資訊之一,但在隨手拷貝、複製一個個MP3檔案時,愛樂人常忽略了專輯創作的意涵與背景,唱片的封面設計與介紹圖文也被打入冷宮。

為了讓愛樂人回味老時代的溫潤美感,今年3月,誠品敦南店特別舉辦了第一屆《黑膠文藝復興運動》,現場提供5,000張橫跨搖滾、古典、爵士、電音、老歌,及新興地下獨立音樂等類型的黑膠唱片,供愛樂人選購蒐藏。

無獨有偶,台灣第一家股票上櫃的唱片公司──金革唱片,今年初也正式進軍黑膠市場。在金革老闆陳建育一聲令下,公司同仁前往美國各地挖寶,無論是二手買賣的原版老黑膠還是新出的復刻版,全部引進回台。短短幾個月已蒐集到15萬張,放在新開幕的店頭販售,這是國內銷售黑膠唱片最大的賣場。

長期經營二手黑膠,在台北西寧市場電子圈頗負盛名的「小宋唱片」負責人宋偉倫說:「類比音響市場愈來愈熱鬧了。」陳建育也點出一個弔詭現象:數位化的MP3愈普及,類比式的黑膠唱片未來就愈可觀。

小宋分析,1989年黑膠唱片從台灣市場全面退位,CD時代來臨,但近年LP又有逐漸回升的趨勢;以2萬元以上的高級唱盤為例,每年仍有2百部賣量。另外,港片《無間道》大賣,片中音響店的一個橋段,引起年輕樂迷的討論,也刺激觀眾對好音響的嚮往,連電視購物台也搶搭這股風潮,極力促銷一些號稱有真空管音響的套裝組合。「黑膠唱片正以20年來罕見的大動作進行反撲!」宋偉倫宣稱。

據金革唱片資深音樂企劃Steven表示,事實上,許多大型國際唱片公司從未停止生產黑膠片,其旗下的藝人專輯大多有LP同步發行。像爵士天后戴安娜克瑞克的2003年專輯「似曾相識」,諾拉瓊絲的新片「Come Away With Me」,還有獲得2005年葛萊美大獎的雷查斯生前最後專輯「Genius Loves Company」(真情夥伴),都是LP與CD同步發行。

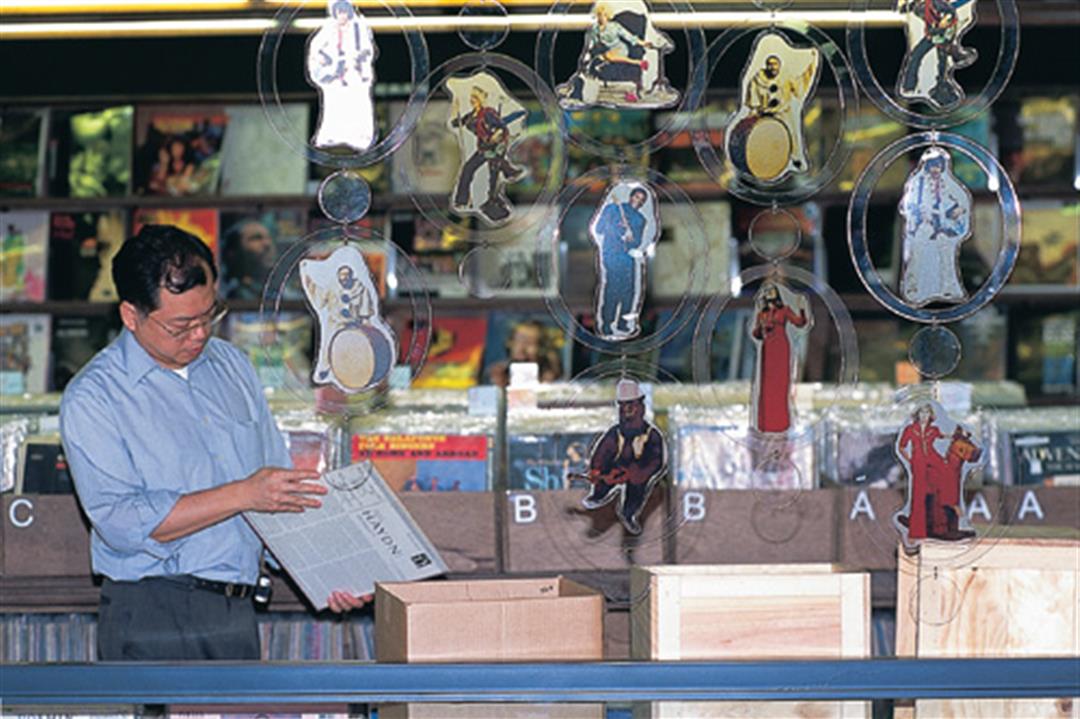

愛樂人堅信,只有聽黑膠才能體會「把音樂當成世界中心」的感覺。圖為位於中山北路的金革唱片黑膠專賣門市。