早期發現、早期治療?

結核病究竟為什麼難以根絕?

對任何疾病來說,「早期發現、早期治療」,永遠是最有效的防治方法,然而,對結核病來說,早期的正確診斷和後續的完全治療,正是「兩難」。

百年前發明的疫苗──卡介苗,仍是目前用來預防結核病的方法。台灣除了罹患先天性疾病者和早產兒外,百分之九十八的初生嬰兒都已施打卡介苗,藉以預防罹患結核菌性腦膜炎。不過,疫苗的藥效只有十年,而且對成人起不了作用。換句話說,過了卡介苗的保護期,人人都有機會感染、罹患結核病。

有趣的是,根據統計,結核病的盛行率有男女差異──男性為女性的三倍。衛生署桃園醫院結核病專科醫師索任指出,在三十五歲以前,男女差異不大,但隨年齡增長,差異越來越明顯,到六十七歲時,男女盛行率擴大為三比一,有人推測這與荷爾蒙有關,但至今仍無定論。

此外,由於伴隨許多其他慢性疾病、抵抗力較弱等因素,老年人是結核病罹病率最高的族群,目前台灣一萬九千個疑似結核病的通報病例中,百分之四十六是六十五歲以上的老人。

比較特殊的是,台灣原住民也是肺結核的高危險群。人數佔台灣總人口數百分之一的山地鄉,肺結核通報數卻高達百分之三到五。根據統計,山地鄉結核病發生率是平地的四倍,死亡率更是平地的六倍。索任研判,肺結核在山地鄉的高盛行率和高死亡率,可能與原住民的經濟、教育、環境、生活方式、衛生習慣與「就醫順從性」等原因有關。

雖然是古老的傳染病,但結核病的病理機轉至今未明。換句話說,為什麼有的人感染後會發病,有的人卻不會,仍是個不解之謎。但一個人受到結核菌感染通常不會立即發病,結核菌可長期潛伏在宿主體內,一般而言,受感染後一生中約有百分之十的發病機會;發病者有一半是在初感染後五年內發病;另一半則在五年後才發病。一旦發病,若不接受治療,二分之一的人會在五年內死亡;另外四分之一的病人則肺中的結核會轉為不活動,進入冬眠、伺機而動,但隨時可能再活化;還有四分之一的人則仍帶病繼續傳播結核菌。

據目前所知,與傳染性肺結核病人進行親密接觸者,如家人、同事,有三分之一會遭到感染;一個開放性結核病人,平均在一年中可以造成十至十五位正常人感染結核菌。

由於潛伏期太長,結核病很難「早期發現」,即使病人已有些微徵兆,確診也不容易。

胸部X光檢查和驗痰是目前用來診斷肺結核的方法。但這兩種方法都有盲點:胸部X光未必能精準地照出病灶;肺有五葉、桿菌也有上百種,驗痰也未必能抓到結核桿菌,在這種情況下,醫生的經驗和專業訓練便十分重要。

根據調查顯示,一位肺結核病人從出現症狀到找醫生診治,通常已經過兩、三個月;從找醫生再到確診治療又經過兩、三個月。換句話說,一個肺結核病人從發病到治療,平均要歷經半年,這段漫長的過渡期就成為最為難以防範的散播期。

發現結核病後,完整的治療又是另一個難題。

肺結核並非不治之症,一般而言,只要確實服藥兩星期就不具傳染性,持續服藥六到九個月就能治癒。

開放性結核病人在具有傳染力期間需要住院隔離治療,直到不具傳染力為止。目前全台灣僅存的一家結核病專責醫院──台北市慢性病防治院,有十七床的負壓隔離病房,專門用以收治具有傳染力的開放性結核病人。

第一階段療程結束、確定病人痰液中不再含菌後,病人可以獲准出院,而出院之後病人仍要持續服藥六到九個月,長時間每天要吞下六、七顆藥,部分病患服藥後有傷肝、食慾減退等副作用,因而常有病人不堪忍受、中途而廢。

不能完全治療,會導致一種嚴重的後遺症──抗藥菌種的產生,成了現今肺結核防治的棘手問題。台北市慢性病防治院院長呂喬洋指出,一旦病人身上的結核菌產生抗藥性,成為慢性、開放性的結核病人,不但本身非常難以治療,病人身上的抗藥性菌種一旦傳染給別人,被傳染者也同樣成為帶有抗藥菌種的難纏肺結核病人。

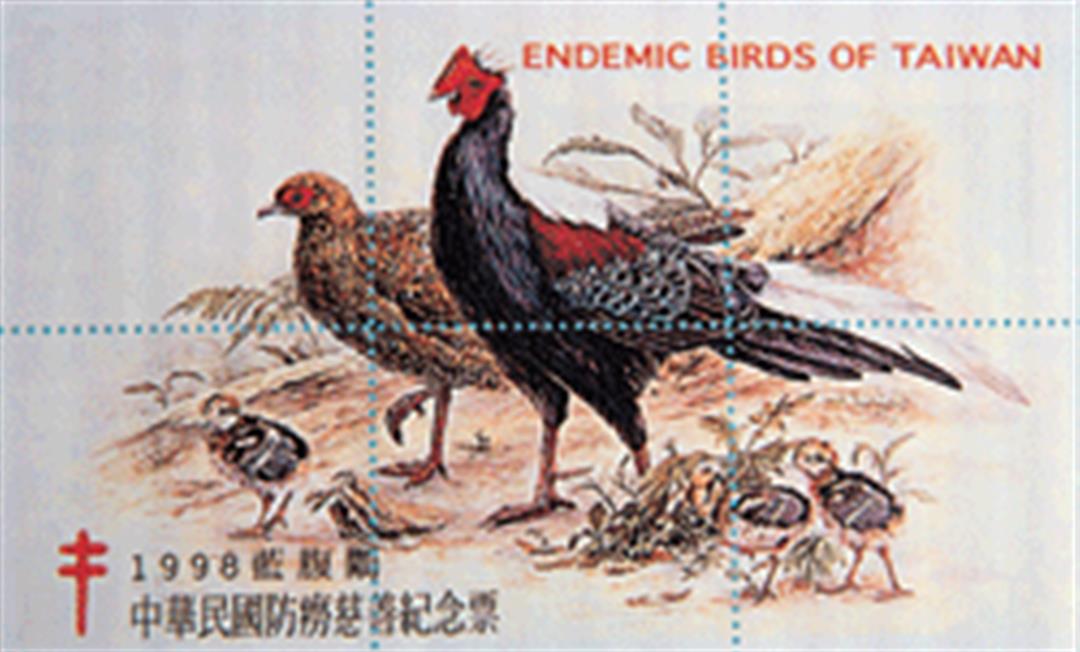

防癆協會所發行的防癆郵票,具有募集防治經費和提醒民眾警覺的雙重作用。(防癆協會提供)