蘭亭真跡,可觀可搨

亭子,是中國園林中被運用得最廣,也最多的建築物。亭者,停也,是讓人停歇休息之處,也是停下來看風景的好地方。亭子被安置在山顛、水際、花間、竹裡,更可自成風景。

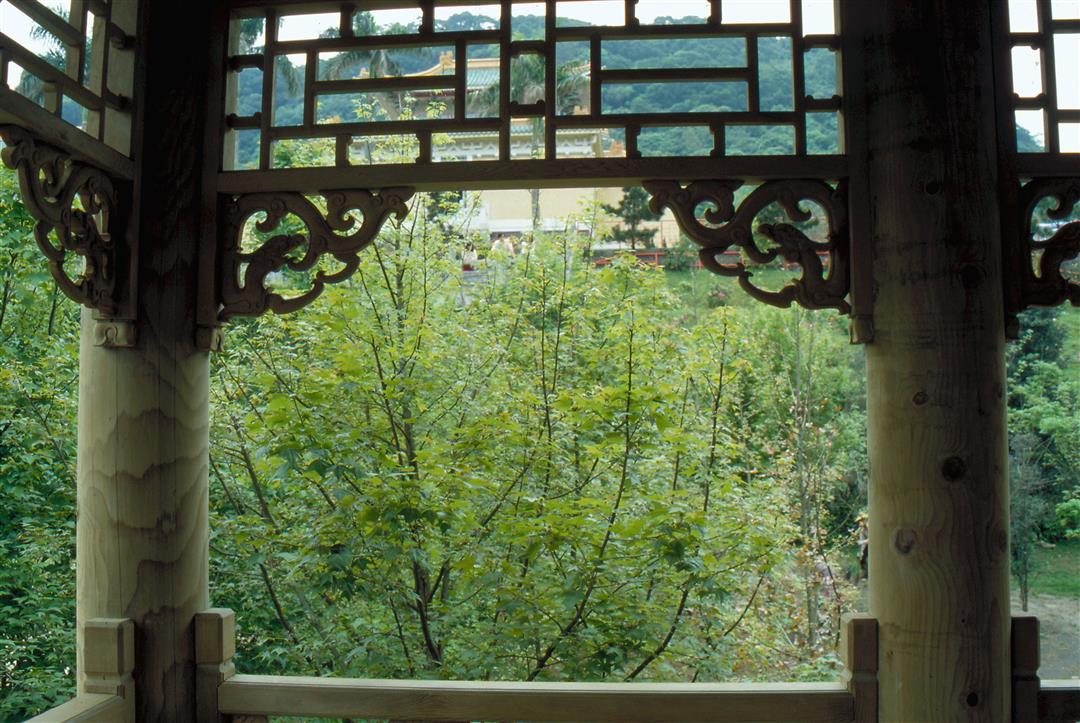

除了古庭園,本省新建公園、風景區,似乎也處處可見涼亭棲息,但至善園中這座攢尖八角亭,則因它的素雅,顯得古意盎然,別出一格。

亭子名叫「蘭亭」,典出東晉穆帝永和九年,王羲之與名士四十餘人會聚會稽蘭亭,修禊飲酒,並作「蘭亭集序」一文,發抒「修短隨化,終期於盡」的感懷。

據說當年王羲之手書真跡,自唐太宗愛之不釋,入葬昭陵以後,人間便只留有二種傳本:一是傳模臨寫的摹本,一是石刻拓本。北宋以後,出現了不只一種唐刻傳本,而其中最為學者和收藏家所樂道的,就是故宮收藏的「定武蘭亭真跡」。

至善園的蘭亭中,鐫刻了全文,可觀可拓。亭子避處園中林蔭僻靜之處,楹柱上是:「此地有穿山峻嶺,茂林修竹;是能讀三墳五典,八索九丘。」

想見蘭亭集序中所謂「後之視今亦由今之視昔……其致一也,後之覽者,亦將有感於斯文。」讀來彷彿與古人同坐共嘆,感慨繫之矣。

圖1.:春日凝妝上翠閣,新葉青青送碧來。(楊永山/李乾朗/黃永洪/故宮提供)