劍橋沒落了?

無可否認,英國戰後長期的經濟不景氣,的確已影響到學術發展。一位在美國拿到碩士、目前在劍橋攻讀博士的女學生就有點「後悔」來此:「比較起來,還是美國的尖端科技人才多、實驗計畫又新又完備,世界資訊的交流也快。」

此外,英國大學各學系的「山頭制」、「師徒制」也常令學生有「不能自立門戶」之嘆。

「系上每一位『講師』級以上的老師都有固定地盤,同一門課一教廿、卅年,固然可以練就深厚的功力,但也難免有唯我獨尊的專斷。而位高權重的『教授』(通常一系只有一名教授)又是終身職,學生若是不合其意,就只有走路」,黃國雄指出。

儘管各派「山頭」在劍橋享有無上權威,但仍抵不過美日的「銀彈攻勢」。近年來,好教授多人求去,許多優秀學生為了獎學金及出路,也不再視牛劍為第一選擇。在「財力為學術之本」的今天,劍橋已窘狀畢露。

這所古老大學究竟是應該加快步伐,趕上「急功近利」的時代潮流,或是堅持雍容自適的傳統,為學術界保有一處寧靜淡泊的園地?不僅劍橋人彷徨,有心者也應深思吧!

〔圖片說明〕

P.110

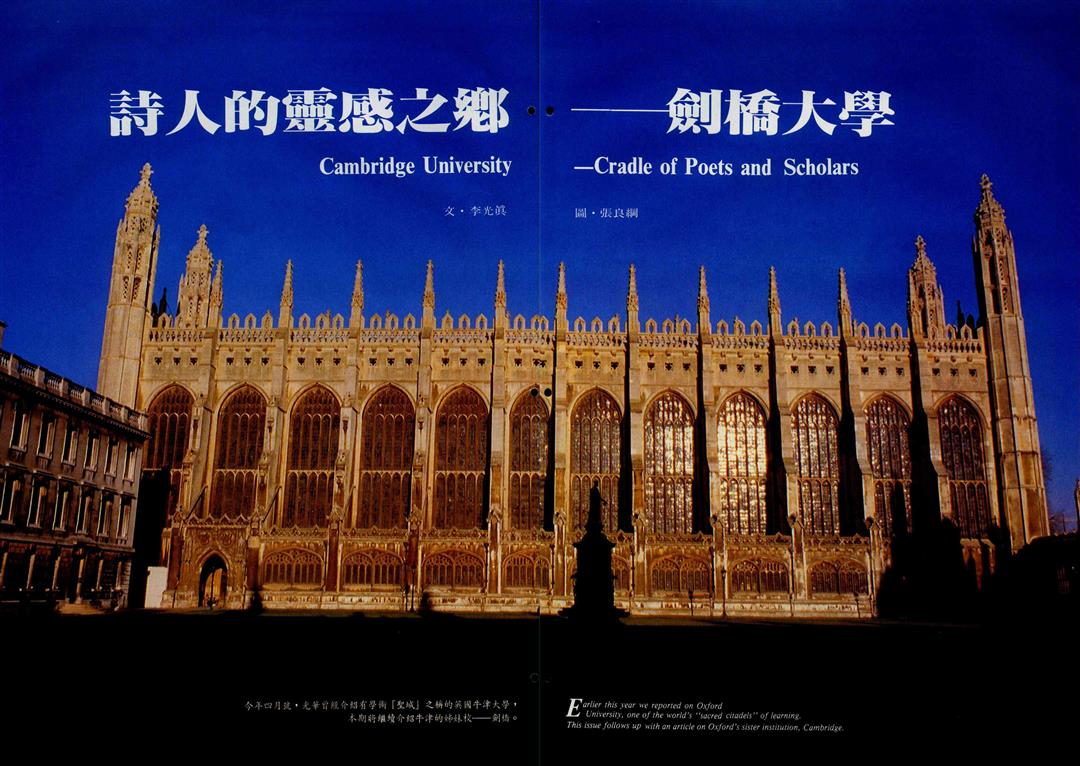

今年四月號,光華曾經介紹有學術「聖城」之稱的英國牛津大學,本期將繼續介紹牛津的姊妹校——劍橋。

P.112

人稱劍橋為「自行車之城」,自行車當街一靠,被「借」走的機率不小,但找回來的機率也很大。

P.113

昔日貴族學子的華衣革履,已逐漸被牛仔粗布、運動鞋所取代。但劍橋步調緩慢,喜歡冥想的風氣仍然不變。

P.114

亂七八糟的管線纏繞銜接,其中許多是學生自己設計、裝置的。圖為黃國雄與友人攝於實驗室。

P.115

劍橋的台灣同學不超過廿位,偶爾聚會,總有聊不完的話題。

P.117

冬季的「後院」略顯蕭條,但一到夏季,這堳o花團錦簇,遊人如織。

P.116

(左)有三百年歷史的三一學院中央噴泉,是觀光客到此必遊的勝景之一。

P.118

佔地廣袤的劍橋植物園,對世界植物學研究貢獻卓著。圖為著名的岩石生態區。

P.119

在植物園的水生態區中,不僅可以觀賞水生植物,還有各種珍奇水鳥、鴨子在此覓食,饒富逸趣。

和鳳梨同一屬的「觀賞鳳梨」,花雖美,卻無果實可吃。(張良綱)

因為台語發音為「旺來」,鳳梨成了逢年過節不可少的拜拜「貢品」。(張良綱)

今年四月號,光華曾經介紹有學術「聖城」之稱的英國牛津大學,本期將繼續介紹牛津的姊妹校——劍橋。(張良綱)