有人稱書法是「東方美學的代表」;有人說書法是「中國文化的支幹」。書法在中國已有數千年的歷史,不同的時代有不同的風貌。如今,筆墨尚存,精神不再,曾經是中國人「註冊商標」的書法,將何去何從?

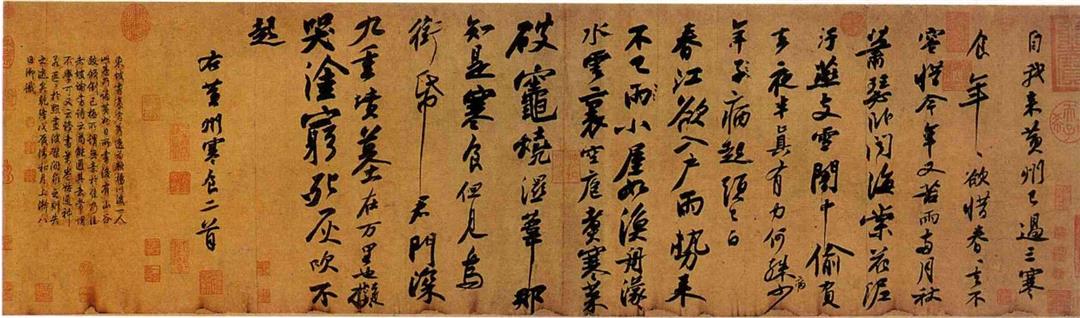

蘇東坡的字,人稱:「筆夾風濤、天真爛漫」。其實,這也是蘇東坡一生的寫照。蘇東坡的一生因遭小人誣陷,堪稱顛沛流離。著名的「寒食帖」,就是他被貶黃州時的作品,「自我來黃州,已過三寒食……君門深九重,墳墓在萬里,也擬哭途窮,死灰吹不起。」詩文蒼涼落寞溢於言表。

但即使在惡劣不堪、打擊連連的環境中,他依然能「拍手笑沙鷗,一身都是愁。」「日啖荔枝三百顆,不惜常作嶺南人。」蘇東坡自稱:「詩不求工、字不求奇,天真爛漫是吾師。」「天真爛漫」的不僅是他的字,也是他的人。

以字取人

書法是古代知識份子必須學習的技能之一,「六藝」中的「書」指的就是書法。秦漢以後,書法就是一門重要的學科。秦設有「史書令吏」,主管書法,文武百官上書帝王,字如有不正,便會遭糾舉。

唐代科舉書法是很重要品評標準,並設有「書學博士」。到了明朝對書法更加重視,甚至有主考官「以字取人」,光看字體是否秀麗工整,不問內容。

然書法藝術起源於何時,目前尚無定論。早在殷商時代就有毛製的筆,一些出土的甲骨、陶片上也有了毛筆的字跡。青銅器時代鑄刻在器物上的金文,也頗具審美價值。但所謂「自覺性」的書法創作,目前最早的文獻記錄是在漢末,趙壹在「非草書」一文中批評當時文人忘情於書法已到「唇齒常黑」、「廢寢忘食」的地步。

其實廣義的「書法」一詞並不是中國的專利。

在西方,「書法」意謂「優美的書寫方法」。像英、法、德等國的書家,在常用的標準字體外,加上各種裝飾,如:枝莖、花紋、尾巴或其他抽象、具象的物體;阿拉伯人也經常以文字作為建築物上的裝飾。

在中國,「書法」則專指毛筆寫出來的文字,除了文字本身的線條結構外,不加任何多餘的元素。更重要的,中國書法不是裝飾,而是一門與生命結合的藝術。

書法傳奇

中國書法之所以獨特,表達的素材──文字和書寫的工具──毛筆,是重要的關鍵。

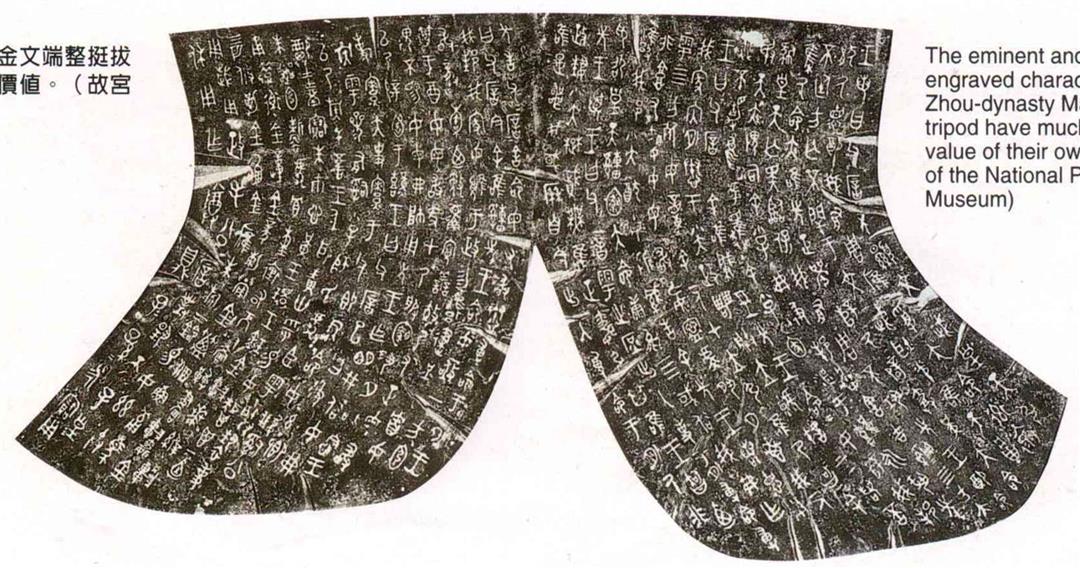

西洋美術史上留下來的寶藏往往是建築和雕刻,中國則是文字。與雅典巴特農神殿同期的中國代表文物是石鼓文(目前發現最早的石刻文字)。以故宮的鎮館之寶:毛公鼎、散氏盤為例,中國人看重的不只是器物本身,更是上面鑄刻的金文。

相對於西洋只有數怑茼r母的拼音文字,中國的表意文字顯得豐富而多變化,書法空間無限。比利時皇家博物館中國部門館長史蒙年就有這種體認,他在「歐洲人眼中的中國書法」一文中提及:「和歐洲同道比起來,中國書法家受惠於數千個字彙,可免於流於裝飾書法。」

在實用功能外,由於中國文字本身線條結構優美,兼具審美價值,因而發展出一門獨立的視覺藝術。一路開展下來,曲線圓寫、字呈長形的篆書;改圓為方、字體扁平的隸書;簡化不失規矩的草書;現今通行的楷書;介於楷、草間的行書。

書,心畫也

毛筆也是造就中國書法成為藝術的功臣。毛筆內長、外短的筆毛構造,形成一個圓錐形的筆鋒,筆鋒在紙上的提按轉折、聚散離合,幻化出許許多多美妙動人的線條。

毛筆由於柔軟,更有無限種可能,它可以隨著人的性格差異、情緒起伏而千變萬化。或剛強、或柔弱,或流暢、或沉鬱、或蒼涼……。

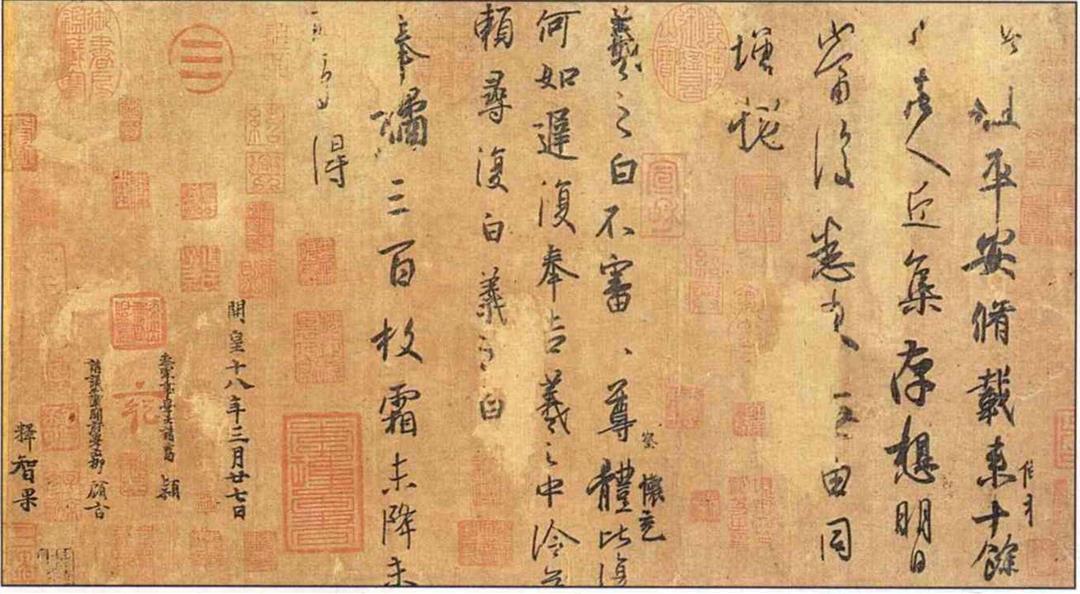

書法既可以記錄人的心情,人在不同的情境下,寫出來的字自然不同。晉朝王羲之在親友相聚、飲酒微醺的情況下,信手寫下「蘭亭集序」,寫得暢快淋漓。酒醒後,王羲之再重寫蘭亭,已寫不出第一次的樣貌。

因此,中國人也以字閱人。古人說:「字如其人」、「人正則書正」。

宋徽宗的字,瘦長、鋒芒畢露,別具一格,俗稱「瘦金體」,畫家蔣勳曾為文回憶小時候,父親就擔心他過於沈迷瘦金體,原因是,宋徽宗是亡國之君,他的字便是所謂的亡國之字。

元朝趙孟頫的字寫得極媚,因為違背了「忠臣不侍二主」的原則,人被評為「為人少骨力」,字也就「無雄渾之氣」了。

雖然「以字論人」或「以人非字」都不免失之主觀,但書法大家的墨寶確實給人不光只有表面視覺的感受,常是書者人格、生命的展現。藝術史教授蔣勳形容王羲之的書法線條中有一種「哭不出來的聲音」。所謂「鐵劃銀鉤」,王羲之的字剛柔並濟,處於晉室南渡偏安局勢的王羲之,已然藉由書法的線條展現了既無奈且頑強的生命力。

西漢楊雄稱書法為「心畫」,將書法視為一個人內心的剖白。中國人對「心畫」的重視高過真正的繪畫。一般人稱「書畫」,書家的地位顯然排在畫家前面。由於書寫和繪畫用的都是同樣的工具,控制的方法也大同小異,因此,中國畫家的書法練習往往從很小就開始。書法成為畫畫的練習,也有了「書家定能畫畫,畫家卻不一定能寫出好字」的說法。

以自然為師

大陸作家余秋雨在「筆墨祭」一文中有如下的描述:「在毛筆文化鼎盛的古代,文人們的衣衫步履、談吐行止、居室佈置、交際往來,都與書法構成和諧,他們的生命行為整個兒散發著墨香。」

在書法不離日常生活的古代,書法教育其實也就是生活教育。人們與自然、天地的關係,更在不知不覺中被融入書法教育中。

傳說晉朝衛夫人是王羲之的老師,他在教王羲之寫字時便是以自然界的天地萬物來比擬。他要王羲之寫「點」前體會「高峰墜石」之感,寫「一」前則多加觀察「千里鎮雲」,「豎」則如「萬歲枯藤」……。王羲之所以成為中國書法史上第一大家,博得「書聖」美名,想來有因可循。

過去孩子們從小用來習字的範本《千字文》:「天地玄黃,宇宙洪荒,日月盈昃,辰宿列張,寒來暑往,秋收冬藏…」內容也不離自然。

許多歷史上有名的書家,也從自然或生活中得到靈感和啟發。唐狂草名家張旭從「公孫大娘舞劍」的舞姿中悟得筆法;唐代狂草名家懷素「觀夏雲多奇峰」而師之;文與可看見蛇纏鬥而草書大進;王羲之喜歡觀鵝,鵝頸部線條的流動想必也影響了他的筆法。

線條的雄辯

撇開文字本身的意義,書法汲取了自然萬物造型,線條本身成為一種藝術。因此,不認識中國字的外國人,一樣能欣賞中國的書法。

前故宮副院長李霖燦曾經遇到一位德國抽象畫家,因該畫家只有一小時的停留時間,因此要求李霖燦拿一件最有啟發性的寶貝給他看,李霖燦毫不遲疑的請出懷素的「自敘帖」。「自敘帖」的內容是記錄別人對其書法的恭維、稱讚,但見筆勢圓勁、奔放迭宕,畫家一口氣看完後滿意地說:「雖然我一個中國字也不認識,但是這一位中國書家的心意我完全明白。」

西方藝術家形容中國的藝術是「線條的雄辯」。有人說書法是「線的音樂」、形容書法是「黑線條在白紙上舞蹈」。線條的確是書法的生命。

藝評家熊秉明在〈中國書法理論的體系〉一文中提及,西方人不懂中文、不知道書法的源流、派別,因此失去很多欣賞的憑藉和樂趣,這樣的欣賞「不充分」,但也許更「純粹」。

街頭名家

到了今日,人們平常雖不以毛筆為書寫工具,但為求慎重或美觀,店招、匾額、書報刊頭仍不時借重書法。掛在街頭的商店招牌、日常閱讀的書報刊頭,有不少是出自名家手筆。像「中國時報」刊頭是「近代草聖」于右任所提;「伊士曼攝影」、「家鄉樓」出自書畫大師張大千的筆下;「台灣銀行」、「中華書局」、「大有巴士」等是書法、篆刻大家王壯為的字體;「洪範書店」、「九歌文學書屋」則是國學大師臺靜農的手筆。

借寫書法來修身養性的人,也所在多有。甫卸任的警政署長顏世錫便是藉著寫字來安定情緒。十年前拜書畫家江兆申為師,勤習書法,即便公務繁忙,他仍保持每天在睡前寫半小時到一小時的習慣,就算是出國也不例外,行李中必有筆墨硯台。

書法的妙用還不只於此,一般人婚喪或官方宴客,總會請人以毛筆寫請帖。許多部會首長也特別以毛筆批示公文,來顯示對公文的慎重處理。

字無百日功

雖然在現代生活中仍不時可見書法身影,但如今生活環境已經不同以往,人們焦躁忙碌、行色匆匆;人手一具大哥大、電腦普及,連書家平常都難得提筆寫字,書法精神也因此被認為日漸式微。

過去一代代書法家不斷推翻過去,自創新格的情形難得再現,反而提起書法,人們總要問一句:「你臨的是那一家的字體?」

以今天人們為了書寫方便,早已全面改用原子筆為例,所謂的「硬筆書法」,是用鋼筆來寫書法,雖然筆法相同,但鋼筆就是無法如毛筆揮灑自如,書法家杜忠誥形容「如果書法是建築物,硬筆書法寫出來的只是建築物的鋼架而已。」

書法講求結體與筆情。結體是指字的結構;筆情則是個性的展現。所謂:「字無百日功」要字體結構完美,流露情感,都不是一蹴可幾的。

王羲之「臨池學書,池水盡墨」;魏晉南北朝僧人智永為了練字,十五年不下樓,報廢的筆頭堆滿五大籮筐……。

自古以來,臨摩字體更是學書法結體的不二法門。臨摹習字始於唐初,當時唐太宗獨鍾王羲之的字,特別是「蘭亭集序」,千方百計求得後,命歐陽詢、褚遂良、虞世南、薛稷等書家臨摹,分贈王公大臣做為範本。據說,世人遍尋不著的「蘭亭集序」真跡,是因為被唐太宗帶進墳墓裡陪葬了。

雖然有人對於臨摹古人的字抱持懷疑態度,但中青代書家杜忠誥表示,歷代會寫字的人何其多,能夠名留書史何其不易,今天被當作臨摹對象的大師,早已找出每個字怎麼寫最美的結體、構造,臨摹自有必要。

千家米煮成一鍋飯

然而,並不是把王羲之、顏真卿的字寫得很像就是好書法,寫字除了結體正確外,還必須要有自己的風格。

杜忠誥形容臨摩是「偷」古人的筆法,同樣是偷,還有等級之分。「高明的偷機器,不高明的偷成品,」他表示,偷得之後,還要有「銷贓」的能力,否則非常容易被逮,所謂銷贓能力指的就是轉化的功夫。

「先要入乎古,然後才能出乎古。」中國嶺南派大家李可染說要把字寫好,必須「以最大的力量打進去,再以最大的勇氣打出來」指的也就是這個道理。然而,「打進去」不容易,「打出來」更難,許多書家進得去卻出不來,一生都在重複寫著古人的字。

坊間書法名家董陽孜指出,自己從小寫歐陽詢的字,大學畢業拿字去裱時,老闆就以為是八抴X歲老先生寫出來的字。不過漸漸地,她不以模仿為滿足。但是只要提筆寫字,筆下必然出現某某大家的字。於是她乾脆停筆不寫,去看表演、讀書、畫畫,等忘了那些帖子再回來寫,果然就寫出自己獨特的風格。

讀書萬卷始通神

古代陸游教兒子寫詩時說過一句名言:「汝果欲學詩,功夫在詩外。」書法也是同樣的道理,「書之功夫,更在書外」。

蘇東坡就說:「退筆如山未足珍,讀書萬卷始通神。」同時期的書法家黃庭堅說:「士大夫筆下,使有數萬卷氣象,便無俗態,不然,一楷書吏耳。」

過去讀書人一定要寫字,因而古代書家往往「有感而發」,筆下寫的都是自己的詩作、文章。

反觀今天的書家卻未必「有時間」讀書,筆下才情有限,只能藉古人的詩文抒發自己的胸懷,縱然字寫得再好,表達的還是古人的心情,總有「隔靴搔癢」之憾。

自故宮書畫處退休、對書法相當有研究的張光賓表示,藝術是真心誠意的東西,中國書法最高的極至表現是一個人的真性情。近代弘一法師字體中流露出修養、齊白石字體展現出誠懇,都使他們的字別具一格。

張光賓認為,除了勤練之外,寫字與一個人的歷練息息相關。因此,年紀大了、閱歷豐富、一切了然於胸,筆下自然會有所不同。因而書法非到五、六抪傢囓H有大成就,「這是永遠顛仆不破的道理」他說。

山頭林立

「我們今天怎麼用功都不及古人,」勤練書法三十餘年不輟、自稱「憔悴筍」的杜忠誥表示,古人寫字就是生活,今人寫字則是生活之餘的閒暇活動,成就如何能及?

張光賓也指出,台灣書壇山頭林立,各持成見,缺乏公正的評論者或階層倫理。「在台灣誰都是老大,沒有人敢評論,因而缺乏指引的能力。」

此外,書法的傳承也讓許多人憂慮。

日本、韓國,早在大學裡設立書法系、書法研究所;對岸大陸在浙江、中央、南京等藝術學院中也設有書法科系。反觀台灣則「妾身未明」,非但沒有專門的書法科系,在美術系、國文系也只是不受重視的邊緣學科而已。台灣當前的書法教育依賴的是「私塾式」傳承,有心人自尋名師,正式教育體制中,並沒有書法師資的養成計畫。因為師資缺乏,目前小學階段的書法教育也只是聊備一格,既沒有教導孩子正確的用筆方法,也引不起孩子對書法的興趣。

張光賓認為,要培養孩子對書法的興趣,首先要免除他們背著沈重的筆墨硯台上學之苦。解決的辦法是在學校設立書法教室,提供孩子文房四寶和舒適的書寫環境。其次是,別讓初學的孩子一開始就臨帖,而是讓他自由發揮,學習駕馭毛筆的方法,之後再影印一些碑帖讓孩子自由選擇,高興寫那一張就寫那一張,不要硬性規定孩子一定要寫誰的字。

找尋現代精神

如何隨著時代的腳步,讓書法更貼近一般人的生活,是許多人推廣書法的方向。

致力推廣書法的張炳煌認為,今天要推展書法,不能再走藝術的路子,必須要另闢蹊徑,將書法與運動結合是他認為的可行之路。「書法其實就是一種快慢緩急、輕重提按的運動,運筆時要運氣才能使力,與太極拳、外丹功、香功等講求運氣導引,有異曲同工之妙。」

也有人試圖提倡以書法為休閒活動。自政界「退隱」的修平山,仿效時下流行的「吃到飽」餐廳,設立了一家「寫到飽」中心,店裡筆墨紙硯、各家名帖一應具全,還有冷氣、茶水供應,甚至老師免費指導,客人只要空手來寫字就可以。

除了積極開發書法人口,增加書法欣賞的生力軍外,如何讓傳統書法更具現代精神,是書家們要積極努力突破的方向。

何謂現代精神?以日本為例,日本的現代書道強調架構氣勢、講究結構造型與筆墨趣味,正好迎合了西方現代藝術思潮。

日本的書道來自中國,多年來,他們逐漸發展出自己的風貌,並將日本現代書作推向國際藝術舞臺,令歐美各國留下深刻的印象,甚至將書法與日本劃上等號。有位旅歐華僑頗好書藝,有一次他在寫書法時被外國朋友看到,那名外國人驚訝地問他:「中國人也拿毛筆寫字嗎?」

事實上,日本書道中所謂的墨象,無非是墨色濃淡乾濕的變化。而這些技巧在中國古代書法家王鐸、傅山、徐文長……等人的書作中,即已表現得相當出色。

即使日本是效法中國古人,中國當代書家也難逃「不肖」的責難。不過,中國現代書法之所以落後日本,實有其特殊的時代背景。杜忠誥分析其中緣由指出,近代中國戰事連連,阻礙了書法藝術的發展,戰後兩岸在政治方面都擺不平,更無心發展藝術;日本則剛好相反,從「明治維新」後,日本就不斷的革新,戰後經過復原,少了軍事負擔,經濟、藝術等各方面更加蓬勃發展。

張炳煌也表示,鑑於政治的包袱和維護傳統文化的使命,我國包括書法在內的傳統藝術,一直是戰戰兢兢,不敢大膽的嘗試創新,對藝術生命是極大的傷害。

傳統與現代

雖然說日本的書道似乎更具「現代感」,但張光賓認為,日本的書法過分講究墨象,已經看不到中國文字的美妙之處。董陽孜也表示,日本的現代書法是把字解體,當成抽象畫來看,完全失去了背後的人文精神。如:以一條寬墨代表龍,表現的只是龍形,而非中國的龍字。

「不可諱言,書法的現代化,日本的確是走在我們前面,但我們不會因此就無路可走,或是跟著日本的路走。」杜忠誥認為,中國書法必須要走出一條自己的路。

大陸經過文革,書法的基礎不如台灣。張光賓指出,目前大陸新一代走得是日本路線,偶然有些有情趣的作品,但是沒有紮實的根基。反倒是台灣書法藝術相當值得期待。張光賓認為,台灣過去幾十年來,「體制外」的書法教育相當蓬勃,中青代扎根的功夫也做得不錯,問題在於如何進一步突破。

少數新生代的書法創作者,試圖將中國傳統書法與西方現代藝術結合,「墨潮會」便是由打著創新書法旗幟的年輕人組成的團體。連德森名為「捷運」的作品,將行字拆開寫,在中央放個古篆的龜字,用以諷刺台北的交通與捷運的進度,徐永進在紙上寫著「中華民國」四個大字,字上刷染淡墨,空白處撒上象徵國旗的紅色紙片,作品名為:「無法對焦的中華民國」。凡此種種,墨潮會成員所謂的「現代書藝」受到很大的批評,特別是傳統的書家,認為墨潮會只是為創新而創新,根本是「褻瀆書藝」。該會八名成員之一的連德森表示,墨潮會的現代書藝不是書法,它只是具備書法的精神而已。外界的質疑,他們不以為意,「很多藝術流派出現時,常是大家謾罵、詆毀、攻擊的對象。」他說。

其實傳統書法早有相當現代的一面。蔣勳在《藝術概論》一書中提到,唐代張旭等人寫狂草時,要配合舞劍、飲酒,然後當眾揮毫濡墨,甚至狂呼大叫,這樣的形式已接近現代表演藝術。

「離經叛道」也非今日才有。張光賓表示,過去有人用頭髮、衣袖、甘蔗渣來寫字,也有人像乩童一般,在瘋狂狀態中寫字,只是在歷史的長河中,這些東西都慢慢被淘汰了。因此,究竟什麼才是真理?什麼才是「可大可久」的藝術?不必急著下定論,留待時間去考驗吧。

余秋雨在「筆墨祭」一文中也寫道:「書法有如古詩,美則美矣,卻已失去社會的必需性,成為一條刻意維修的幽徑,終將如唐詩宋詞般無可挽回地消逝」。

期待柳暗花明

事實上,書道衰微之嘆自古即有。早在七百多年前的宋朝,歐陽修就曾有「書之廢,莫廢於今」的感嘆,但隨後就出現蘇東坡、黃庭堅、米芾、蔡襄四大書家;明清講究端莊秀麗、制式缺少個性的「館閣體」之後,出現了筆墨技法自由獨特、不按牌理出牌的反動書家,如以金農、鄭板橋等人為首的揚州八怪。如今,中國書法似乎又走到了「窮途末路」,但多數書家並未感到絕望或灰心。

正如蔣勳所言:「一切完美的藝術形式,都已經是歷史過去的紀念,真正當代的創作者,必然在形式中矛盾、掙扎、摸索、困惑著,在難堪而未成就的形式中嘗試走出一條表達內心情感的新路。」相信,書法藝術「柳暗花明又一村」的時刻終會到來。

p.28

中國書法的精彩在於真情流露,其中又以草書為最。下圖為唐朝狂草名家懷素的自敘帖局部。

(故宮博物院提供)

p.30

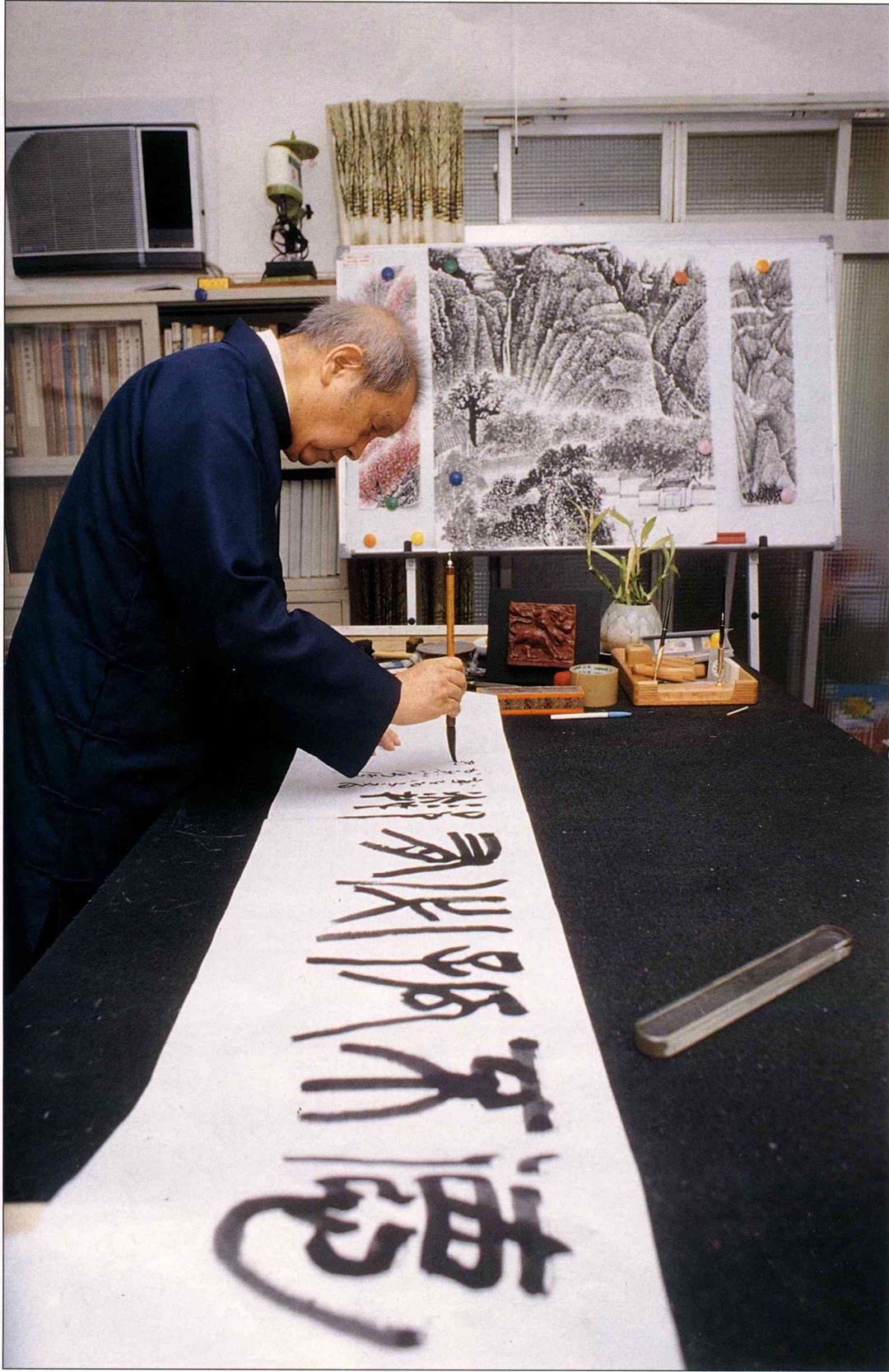

由於「書畫同源」,中國書法家經常也是畫家,畫家也一定能書。圖為當代書畫家張光賓。

p.31

周朝毛公鼎上的金文端整挺拔,本身即具審美價值。(故宮博物院提供)

p.32

字如其人,蘇東坡的「寒食帖」線條自然暢快,一如他的個性。(故宮博物院提供)

王羲之的「平安」、「何如」、「奉橘」三帖,被認為最接近王羲之的真實面貌,是行書中的珍品。(故宮博物院提供)

p.33

近代弘一法師的字,心平氣和、不見鋒芒,是一種修行的字。(「何創時書法藝術基金會」提供)

p.34

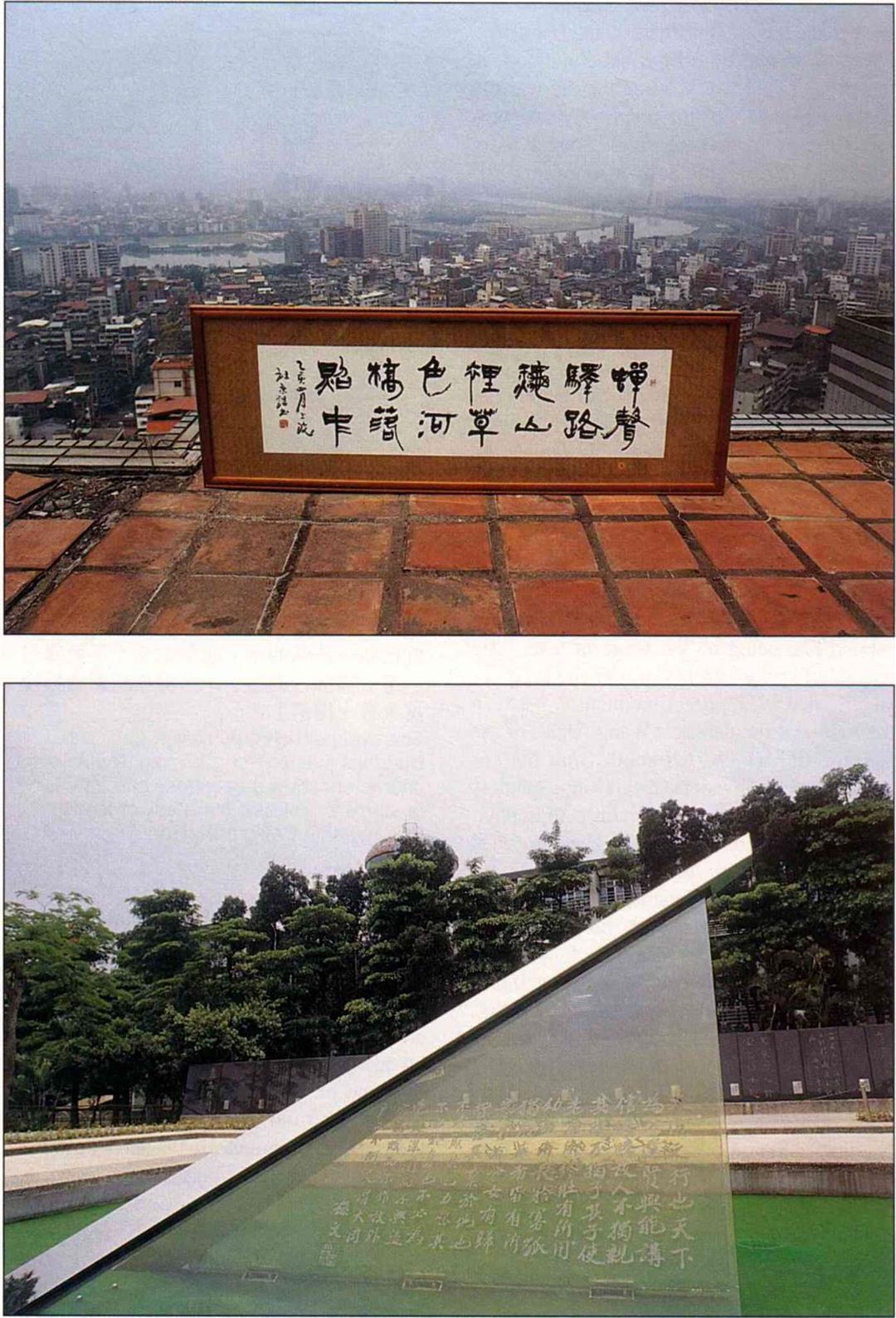

書法與現代西化的建築格格不入嗎?圖上為杜忠誥的書作,圖下為國父紀念館旁的碑林。

p.35

生活周遭依然處處可見書法的蹤跡。

p.36

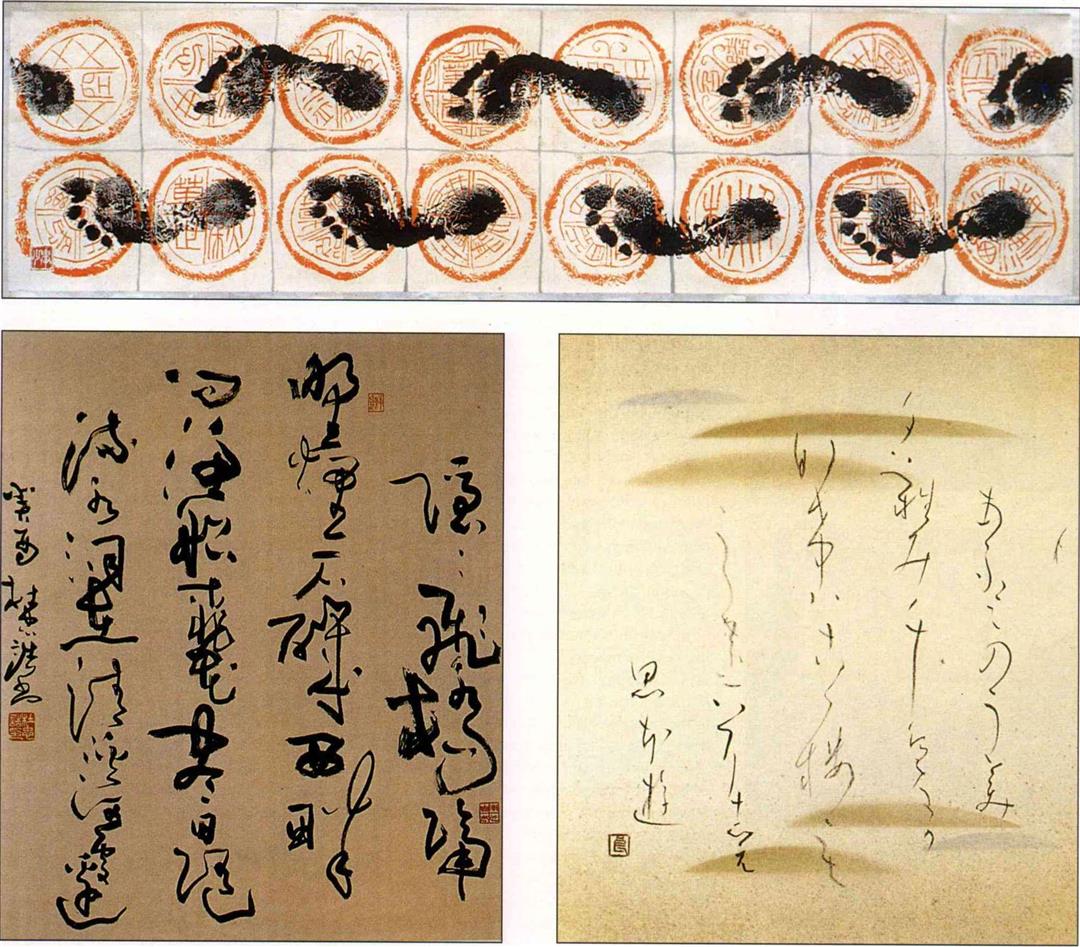

書法如何走出傳統、開創新局,是現代書家們努力的方向。圖上是連德森現代書藝創作「踐踏文化」。(連德森提供)圖左為杜忠誥個人風格明顯的代表作。圖右是日本現代書家的作品,講究的是「墨趣」,字形字義倒成了其次。

p.38

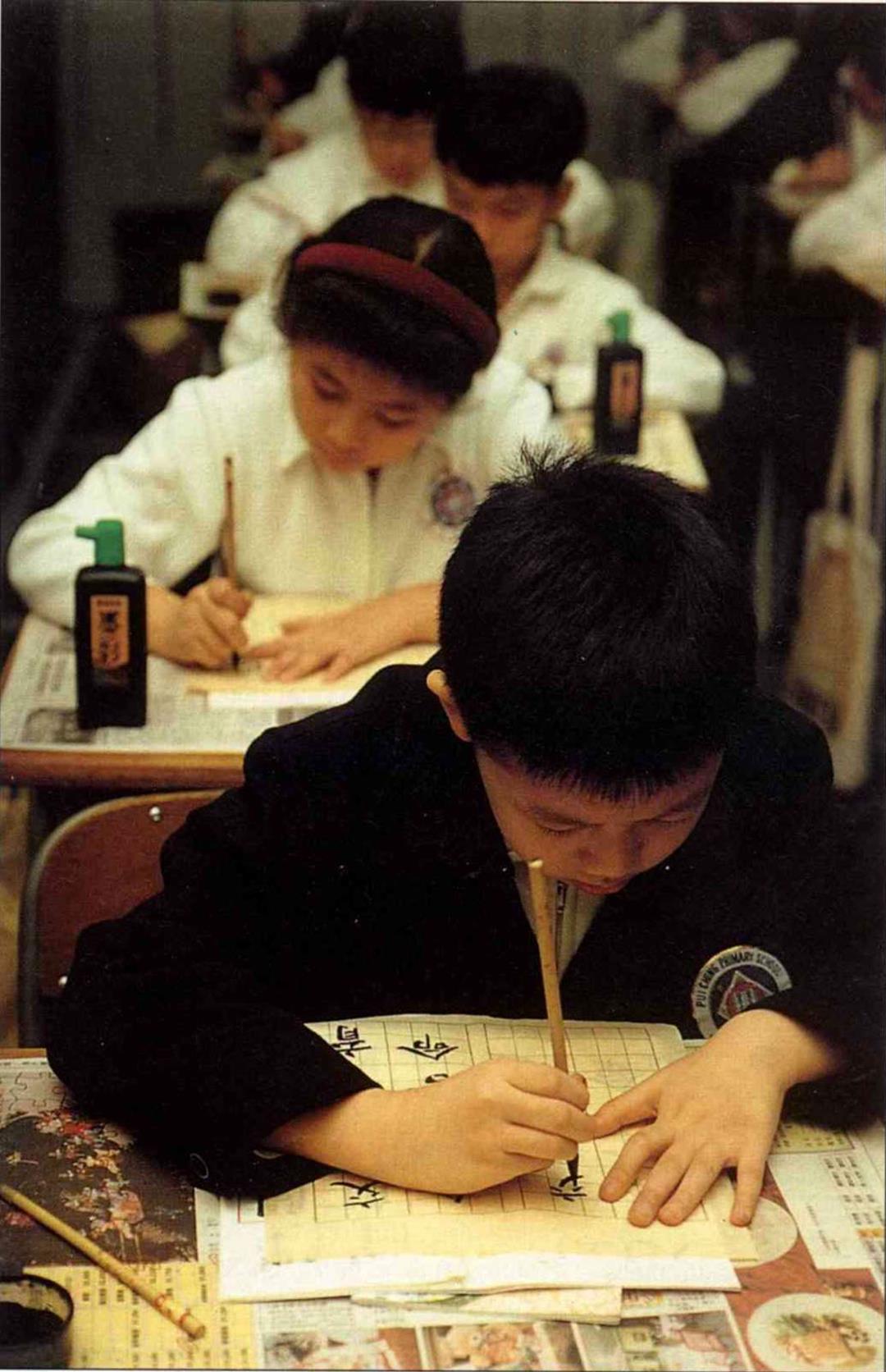

練就一手好字之外,父母也希望藉由寫書法來磨練孩子的耐性與定力,而書法是否能不斷傳承,指望的也是下一代。

由於「書畫同源」,中國書法家經常也是畫家,畫家也一定能書。圖為當代書畫家張光賓。(薛繼光)

周朝毛公鼎上的金文端整挺拔,本身即具審美價值。(故宮博物院提供)(故宮博物院提供)

字如其人,蘇東坡的「寒食帖」線條自然暢快,一如他的個性。(故宮博物院提供)(故宮博物院提供)

王羲之的「平安」、「何如」、「奉橘」三帖,被認為最接近王羲之的真實面貌,是行書中的珍品。(故宮博物院提供)(故宮博物院提供)

近代弘一法師的字,心平氣和、不見鋒芒,是一種修行的字。(「何創時書法藝術基金會」提供)(「何創時書法藝術基金會」提供)

書法與現代西化的建築格格不入嗎?圖上為杜忠誥的書作,圖下為國父紀念館旁的碑林。(薛繼光)

書法如何走出傳統、開創新局,是現代書家們努力的方向。圖上是連德森現代書藝創作「踐踏文化」。(連德森提風格明顯的代表作。圖右是日本現代書家的作品,講究的是「墨趣」,字形字義倒成了其次。(薛繼光)

練就一手好字之外,父母也希望藉由寫書法來磨練孩子的耐性與定力,而書法是否能不斷傳承,指望的也是下一代。(薛繼光)