鐵軌定東西

從地圖上看,新竹呈一個十字鎬形,縱貫鐵路從中心彎彎曲曲地穿過;這條曲線隔開了發展方向截然不同的區域。「一邊是百年老街,一邊是一九八七年代的『台灣矽谷』」,王渤渤形容。

鐵軌以西,算是新竹舊市區,集中了百分之九十以上的商店與古蹟;以東,屬文教區,分佈著以理工為主的清華與交通兩所大學、工業科學技術研究院、食品工業研究所、精密儀器製造中心等學術研究單位。民國六十九年成立的國內高科技中心——科學工業園區也在此區南隅。

這就是一般人所稱的「新新竹」,風中飄著學術與科技的味道。

「包括院轄市、省轄市來算,新竹的學術風氣不敢說是全國第一,三、四名是絕對排得上的」,任富勇市長自豪地說。

新竹總共有兩所大學、三所專校、九所公私立高中、卅六所國中,數量頗多。

新竹「學風」最盛的地方,首推學府路。從頭走到尾,依序會經過建華國中、培英國中、新竹中學、省立新竹高級商業職業學校、交通大學、清華大學等六所學校。有些新竹子弟就在這條路上走了十年,從中學念到大學。

學府路上的歷史老校——新竹中學,最近更因校友李遠哲博士的榮獲諾貝爾獎及回校演講,成了新聞焦點。

在教育界,竹中早就聲名遠播。前校長辛志平在他掌理竹中的卅幾年間,強調四育並重,「體育、音樂不及格會留級」的校風,在「高中教育以考上好大學為目的」的潮流中,獨樹一幟。

而竹中的升學率,也不後人,還培養出許多人才。如電腦博士兼小說作家的張系國、文學家李歐梵、詩人苦苓,及電影導演王童、劉家昌等,都出身竹中。

在竹中教了四十七年數學的彭商育老師認為,光復後的前十五期竹中學生「成就特別高」,雖是因當時人才薈集,但也與校風有關。

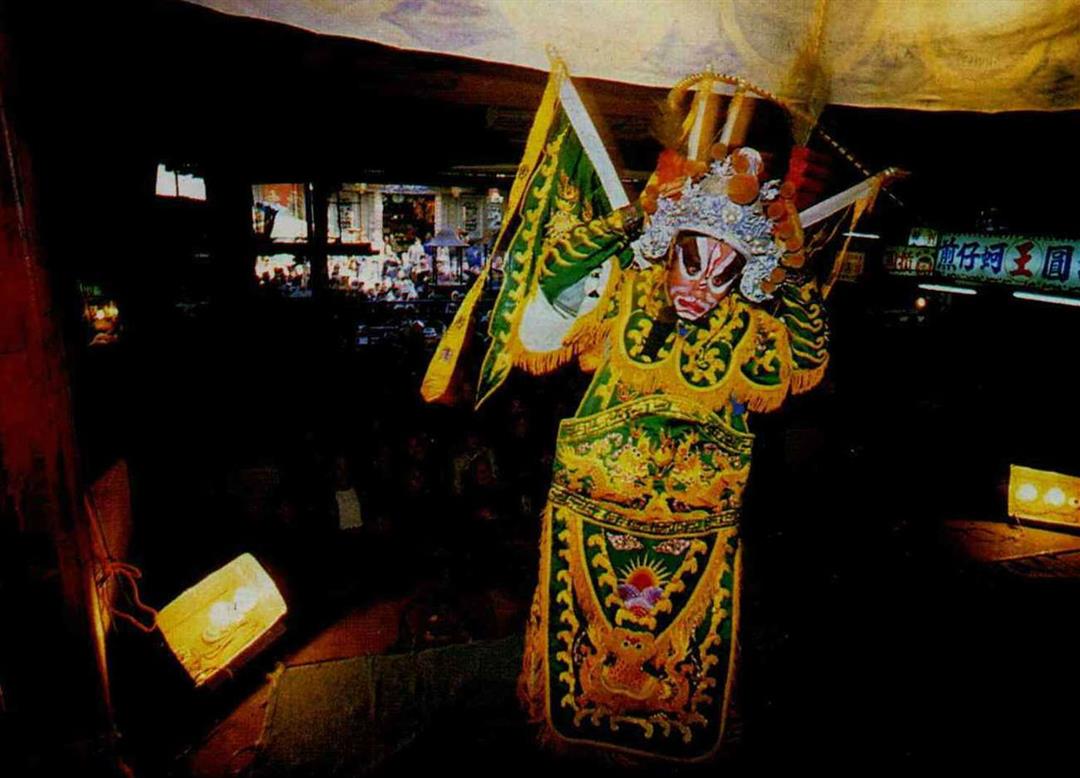

傳統歌仔戲在城隍廟口上演時,永遠不愁觀眾太少。(簡永彬)