平等的天空

說話的人,可能是卡拉OK店的老闆,或介紹外勞的人力仲介:是職業軍人,或大專的老師、學生等。飛行就像一盞聚光燈,奇妙地將這些在日常生活中沒有交集的人們,聚集在一起。甚至,今年八月在賽嘉練習動力飛行傘跌斷腿、現在還在休養的劉邦墩,也拄著柺杖每星期準時出現在賽嘉,和大家談天說地。

同樣因比賽而負傷在身的翁光智,曾對這種不可言喻的拉力,做了一個極為貼切的描述。「即使不飛,但只要一談起和飛行有關的事,我會感覺到空氣中好像有什麼在放電,全身的細胞彷彿都在飛……。」

飛行者在天空是處於一種極端個人的狀態,但是回到地上後,他們每個人都彷彿完成了一件只有身歷其境的人才能體會的壯舉,並從分享交流彼此的經驗中,獲得極大的滿足。天上地下走一回,人為的階級便暫時消弭於無形。

那麼,也難怪創採訪當日最遠飛行記錄的張昆義,要逢人就說,「我今天飛到南華橋耶!」雖然下午三點以後,大霧瀰漫,能見度約只有十公尺,而風標也不斷在不利起飛的西南及南風間輾轉徘徊,他仍重新整裝,決定起飛,向更高難度的天候環境挑戰。

望著他的背影,可不又是一隻老鷹,迎向風,蓄勢待發……。

〔圖片說明〕

P.74

一頂飛行傘,載你上天空如鷹般恣意翱翔。(謝思蕾攝)

P.76

(上)飛行員正等待風起。

P.76

(下)吃了風,傘身從軟綿綿的一堆布,剎那間蛻變為強有力的「翅膀」。

P.77

就讓我們暫時脫離地心引力的束縛,投入嚮往已久的天空吧。

P.78

(左)對飛行傘操控自如的高手,可以做出倒掛等花式動作,但很多老手都不鼓勵這種危險動作。(謝思蕾攝)

P.78

(右)連綿不絕的山勢,是賽嘉發展飛行運動的優勢之一。

P.80

飛行,在天空放縱人類的心;在地上則縮短彼此的距離。

P.81

滑翔翼首開賽嘉飛行運動的風氣。

P.82

如果控制得當,飛行員會像鳥羽般落地,輕巧優美。

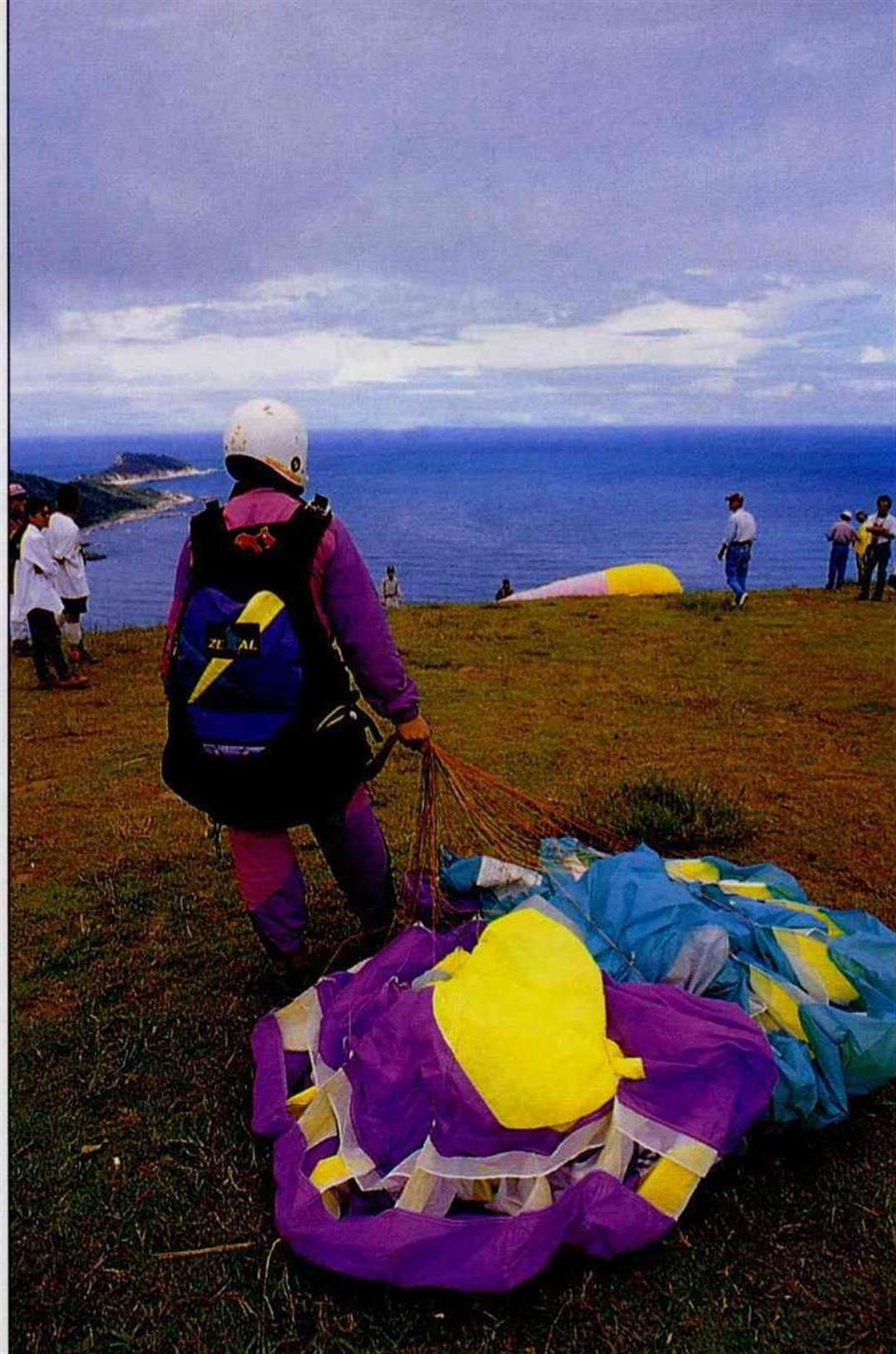

P.83

飛行員背上暫時「蜷縮」的飛行傘,等待下一次「展翼」。

飛行員背上暫時「蜷縮」的飛行傘,等待下一次「展翼」。(林盟山)