一千六百多年前,晉朝的書法家王羲之和朋友們在蘭亭裡傍著流水席地而坐,酒杯從流水的上游緩緩漂下來,漂到誰到的面前,便要飲下杯中美酒,然後賦詩一首,這「曲水流觴」的文人雅事流傳至今。而曲水流觴的主角「羽觴」:那一隻小船般輕巧防水,帶著雙耳、橢圓形的酒杯,就是一種漆器。民國六十一年在大陸長沙馬王堆出土的一百八十多件漆器中,這樣的耳杯佔了半數,許多杯內還寫著「君幸酒」三字,足見當時主人勸君更進一杯酒的好意。

漆國漆器七千年

所謂漆器,凡是任何木、銅、金等胎體外,塗上漆液就稱為漆器。就像今天任何的工業製品最後都要經過「塗裝」保護,漆液是古代最好的天然塗料。

漆是由漆樹採集下來的透明汁液,一旦接觸空氣後,內含的漆酸與氧氣結合乾涸後,便會堅硬如石,不畏強酸強鹼,並可防水、防蛀、防鏽。韓國曾經打撈出明朝的沈船,船中泡在鹼性海水四百多年的漆器仍然完好如初;而將兩塊鐵片放入強烈腐蝕性的「王水」中,上了漆的鐵片沒事,而沒有上漆的鐵片已然腐蝕了;所以學校化學實驗室的桌子大多塗裝數層的天然漆。漆液不但是古代黏接的膠著劑、增加光澤的美化劑,更是上好的防護劑。

許多人以為日本是漆器的發源國,事實上,日、韓的漆器製作,是在漢、唐時由中國傳入,而歐洲的漆器更在十七世紀之後才由貿易商人自中國傳至西方。我們很難確定石器、陶器、銅器或玉器等古老工藝起於何地,但是我們卻可以肯定漆器是中國人獨一無二的發明。

關於漆器的起源,在《韓非子》一書中,虞舜在木製食器外塗上黑漆,而夏禹使用的祭器除了外塗黑漆,更在器皿內彩繪朱漆。到了周代漆的使用更廣,舉凡生活用品或車子都上了漆,當時朝廷設有專門的部門管理漆樹的種植、產銷與稅賦,愛好天然的大哲學家莊子,就曾經在故鄉擔任過看管漆樹的「漆園吏」。因為漆樹的高價,當時種植漆樹或販賣漆器的人都成為巨富,因而遭國家課以百分二十五的重稅呢!

而根據民國六十六年發掘的浙江省余姚縣河姆渡新石器遺址中,有一隻斑剝的木碗,外壁依稀有著淡淡光澤的朱漆,這隻朱漆碗證明瞭漆器在中國至少有七千年的使用歷史了。

古老的奢侈品

在塑膠尚未發明的古代,漆器有著黃金、珍珠一般可以反光的光澤,又可以鑲嵌金銀珠寶、刻畫細膩紋飾,深受許多帝王貴族的鍾愛,然而帝王們卻也因為漆器而備受批評。

由於漆器是在可以實用的器物外再加漆液塗裝修飾,況且製作繁複,漢朝桓寬的<鹽鐵論>中描寫漆器的分工說「一杯棬,用百人之力,一屏風,就萬人之功。」可見漆器工廠漆工之多,也因此漆器始終難逃「奢侈品」的罪名。

前故宮博物院研究員索予明指出:古來「尚儉」一直是衡量賢君的一種標準,漆器的使用因而也成了檢定明君的一種指標。包括舜、禹等賢君都因為使用了漆器而遭到諸侯批評太過了。唐朝時最出色的是一種稱為「平脫」的漆器;那是以金銀薄片為嵌飾,以漆塗蓋,經過打磨後透出金銀花紋。這種漆器廣為當時皇室所喜愛,唐明皇、楊貴妃經常以這種漆器來賞賜安祿山。安史之亂後,下一個皇帝肅宗力倡節約,使下令禁止這種漆器的製作。

事實上,中國的銅器或玉器的製作也很華麗,為何唯獨漆器被如此苛刻的看待?索予明表示,這是因為在中國士大夫觀念裡,銅製的鐘鼎或玉製的圭璧是象徵國家宗廟的儀禮器物,神聖不可侵犯,有了這樣堂皇的性格賦予,它們才得以跳脫奢侈品罪名的壓抑。

皇帝被騙了

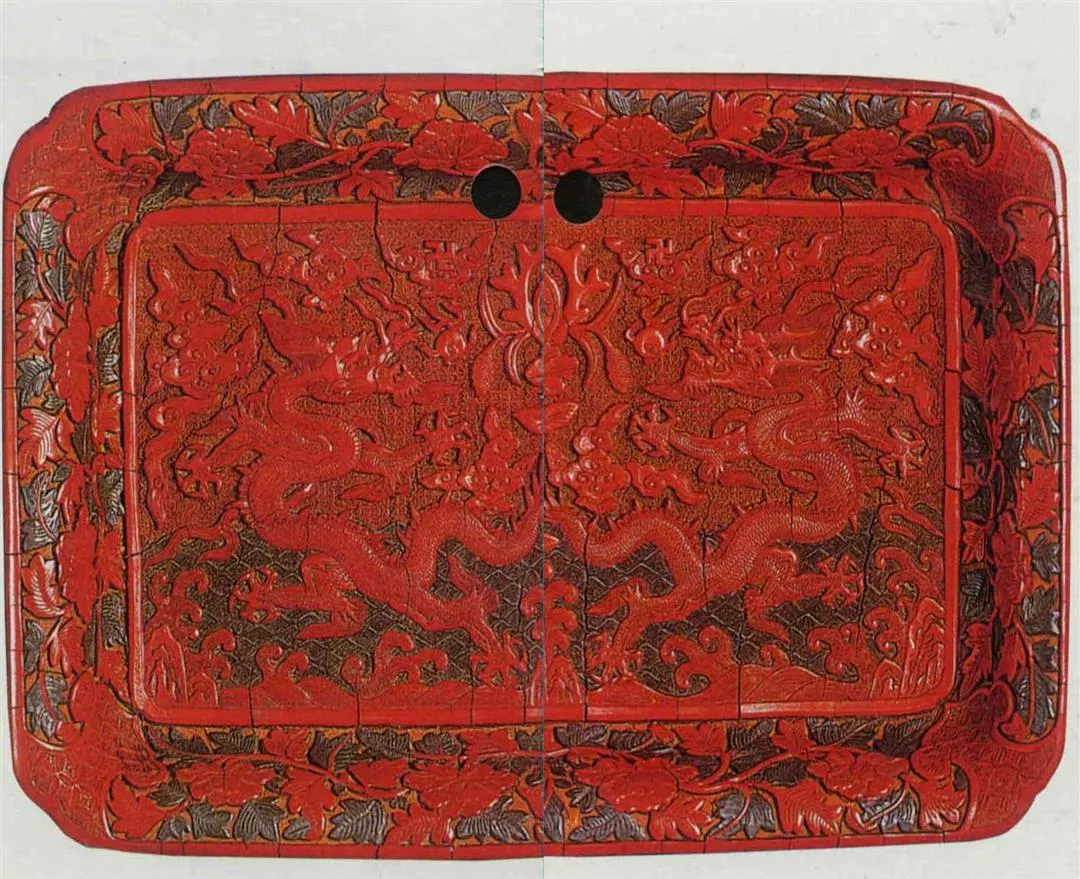

漆器的製作方法很多,到了宋朝以「雕漆」大放異彩。雕漆是在內胎上塗上數十百層的漆,堆疊出一定厚度再來剔除圖案以外的空間。紅漆堆疊作品稱為「剔紅」;黑色稱謂「剔黑」;要是層層顏色都不相同的,隨著用刀剔除的深淺便會透出不同的顏色來,稱為「剔彩」。由於漆的採集不易,價錢珍貴,而且一層一層堆疊厚度曠日廢時,經常得好幾年才能堆出上百層,雕漆因而成了漆器中最被珍藏的一種。故宮博物院所收藏的漆器便幾乎全為雕漆,尤其是剔紅。

宋朝的雕漆作品經常以真金作為內胎,一種是讓金胎外露,一種是完全內藏。清朝的《金玉瑣碎》記載著:宋朝製的雕漆精妙價高,有一天一個古董商人不小心打破了一隻宋朝的雕漆器,發覺裡面竟然是真金內胎,一時間,許多人競相爭購宋朝的雕漆加以剝毀。事實上,金胎漆器數量有限,然而卻因為懷有金胎而遭到劫難,這正應驗了莊子所云:「漆可用人故割之」的懷璧其罪了。

明朝是繼戰國兩漢之後,另一個漆器最繁榮的高原期。洪武年間,就有漆工五千多人;而永樂年間,明成祖看到琉球入貢的剔紅漆器,十分喜愛,才知道這種剔紅漆器原是江南嘉興的特產,於是從嘉興徵召有名的漆工入宮,在官設的「果園廠」製造各種極盡華美的漆器。可惜到了宣德年間,老師父紛紛凋零,後輩徒兒學藝不精,做出來的漆器不中看,受到皇帝的責備。不求長進的徒弟便勾結宮中的太監,偷出永樂時期製作的剔紅漆器,將背後的大明永樂年制磨掉,改成大明宣德年制,以此上貢交差,欺騙皇帝。

中國到日本,日本到台灣

在台灣,藏在故宮博物院的漆器是工匠們窮其一生精力作出來討好皇帝的精品,一般民眾在早期移墾社會的艱辛日子裡,很難接觸到漆器,漆器只有在上等人家或是女子結婚的嫁妝,寺廟供桌及神像上用上。反倒是在日據年代,經由中國傳到日本成為國寶的漆器,在台灣有著短暫的萌芽,日據時代的台灣,還曾經有過一所建教合作的公立漆藝學校,而陳火慶便是這所學校的師父。

西元一八九五年日人據台,由於漆器是日本人生活中不可或缺的器物,加上台灣氣候高溫多濕,適合漆樹生長,日本人於是在一九二一年從越南引進安南種漆樹在苗栗銅鑼和南投埔里大面積栽種。之後畢業於日本東京美術學校的日人山中公在台灣成立「山中工藝美術漆器製造所」,而當時十三歲的陳火慶進入製造所開始學習漆器製造。

「當時我連漆器是什麼也不知道,因為父親認為『賜子千金,不如教子一藝』,於是當起山中先生的學徒」,今年已經八十四歲的陳火慶與漆結緣全屬偶然。一九二八年台中市政府覺得漆藝技術有在台灣傳習的必要,便設立了「台中市立工藝傳習所」,成為台灣工藝史上唯一的漆藝學校。而一進山中製造所就是十八年光陰的陳火慶,五年出師,之後十三年一面在製造所當師父,一面也在山中公管理的工藝傳習所當老師。

愛漆咬人不留情

每年工藝傳習所只招收五名學生學習漆藝,但是堅持到底的不過兩人,主要是受不了「漆咬」的痛苦。

製作漆器的材料——生漆之中,含有一種活性酵素的水酸基,會侵入皮膚使人過敏,一百個接觸的人大概有九十九個會被「咬」到。咬得輕的人會長疹子、破皮,搔癢難當;咬得厲害的會不支病倒一整個月,而令人無法忍受的是,漆咬並不會免疫,經常就是咬你一輩子。不過,製成漆器乾涸之後,酵素死掉,便安全穩定,對人體完全無害。

「我到現在還是被漆咬啊!不過我的癥狀還不算太嚴重,就是皮膚起疹子很癢,眼眶發紅。」對於漆咬的痛苦,陳火慶說「被漆咬了,就被咬了嘛!不要理它,不要抓它,過個十天左右就好了嘛!」說起來輕鬆,但是這樣忍耐一輩子其實需要超強的毅力和堅持。八十四歲的他,十分幽默地把漆咬當成生活的一部份,並且開懷地回憶起同伴被漆咬的故事:

「那時和我一同學漆的一個日本小學徒,他的臉被漆咬得整個腫起來,到了每個月他父親來探望他的時間,我就叫他站在路中間等他父親,然而他父親卻沒認出他來。後來他上前去叫爸爸,他的父親嚇了好大一跳!(哈哈)他真是被咬得淒慘呢!光復後,還有一個小姐來跟我學漆器,中了漆毒,眼皮腫得很大。消腫以後,原來的單眼皮卻變成了雙眼皮。我就安慰她,你的收穫比別人卡多;不僅學會了漆器,還自然有了雙眼皮。真是一舉兩得!」

心肝都黏在上面

儘管陳火慶在漆器中埋頭七十多年,他卻不曾要求過孩子來接下技藝。「做漆,實在說真艱苦」,陳火慶表示。所謂的艱苦除了體力的耗費,更主要是來自失敗率的煎熬。

漆器的製作,先用沙紙將胎體磨平,然後開始上第一層漆,每上完一層都要打磨,視漆器需要上數遍到數十遍的漆,甚至數百遍。這漆要上得均勻,要是一邊厚一邊薄,就會造成裂痕,有時候一張桌子只要一角上得不勻,就得刮掉全部重來。

「最困難的步驟是上尾漆,不僅要控制濕度、溫度,還要防塵、防蚊,而漆本身是『活』的,隨時都會產生變化,很難控制。」陳火慶表示。尤其大件傢具的上漆,因為怕有灰塵,因此必須趁著晚上家人都休息,沒人走動的時候才能工作。像是一張神桌上漆得要三、四個小時,上完以後要掛上棉質蚊帳,一來防灰塵蚊蟲,二來打濕蚊帳以保持濕度。

「上了最後一層漆,一顆心肝就黏在上面,不知道是否完全沒有瑕疵」,陳火慶說明,只要有一顆灰塵沾落在漆器上,漆液會將之包裹起來,變成一個小凸點,要是一隻蚊子掉了上去,那可會變成一顆大凸點了。對陳火慶而言,這樣的作品都要磨掉重來,結果不僅心血白費,生意也得賠本了。

「其實一般人不會那麼在乎那一點小瑕疵,但是我爸爸就是不願交給客人有任何瑕疵的成品,在我們日後開工廠的時候,工人們只要看到他來,就緊張得要死,因為他總是因為一點小瑕疵就叫他們重做」,陳火慶的三子,目前經營漆器加工廠的陳志銘指出。

日本口味,台灣風情

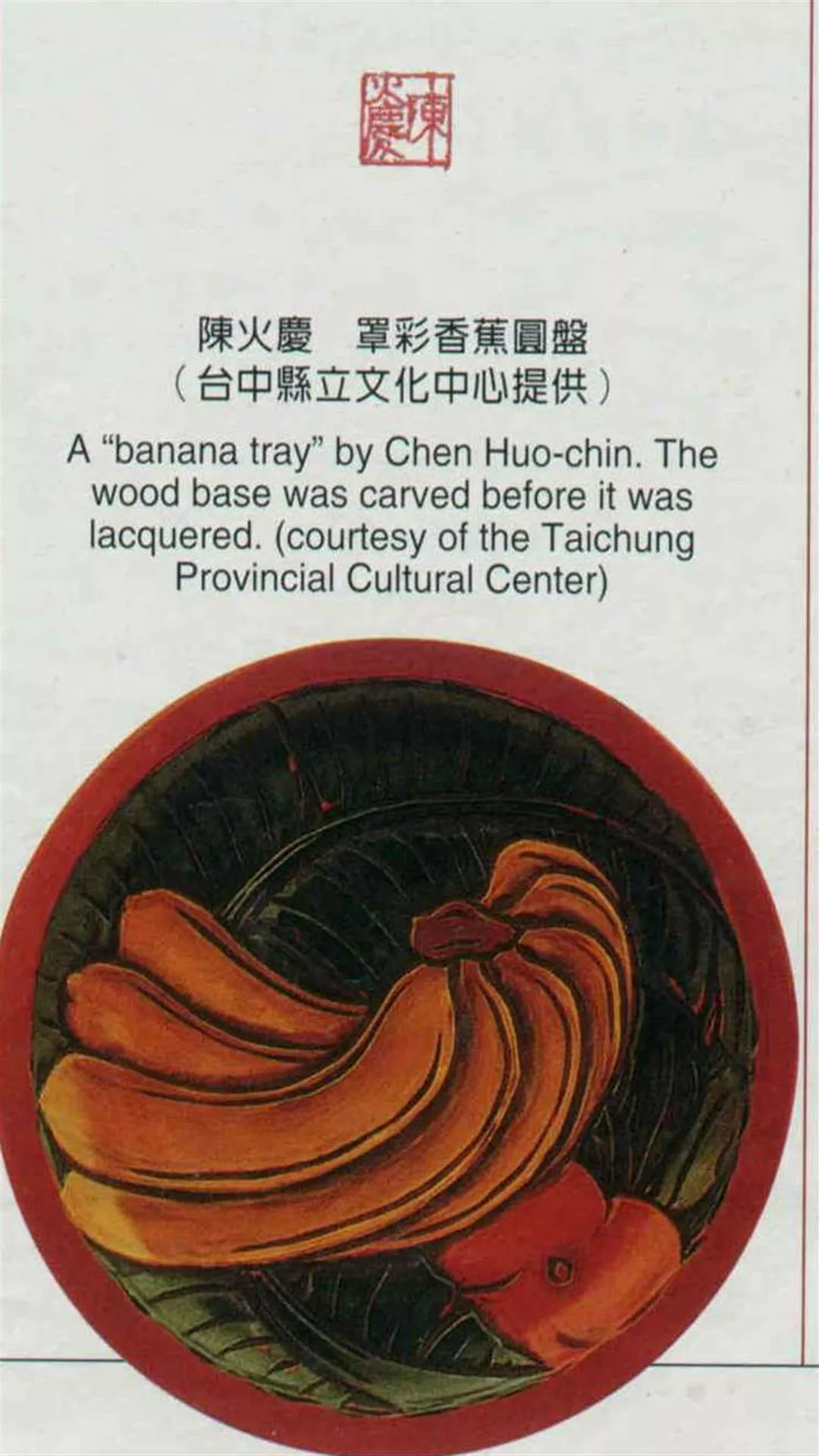

由於生活習慣不同,日據時代台灣人使用漆器的仍是少數,因此漆器製造所生產的大多是賣給日本商人帶回國的紀念品。陳火慶在山中漆器製造所製作的是一種充滿台灣風味圖案的漆器,像是刻有原住民在舂米的茶盤,或是台灣特產香蕉、鳳梨等熱帶水果的盤子。「這樣台灣人的『蓬萊』式漆器,完全異於中國宮廷風格,這是中國漆器史上所沒有的」,曾經主持漆器傳習計畫的手工業研究中心研究員黃麗淑指出。

同時間裡,陳火慶也利用餘暇開始製作一些自己設計、純藝術的漆器,這些漆器一樣只一件,有的一件就塗上三十多遍漆,做上兩個多月才完成。作品上的蜻蜓、蝴蝶充滿民間清秀的丰采,民國七十五年,日本金澤工藝美術大學成立「台灣漆器博物館」,派遣專人前來找上陳火慶,經過好幾天的懇求,半買半送收去了八件。「是有一些可惜,我今天已經沒有精神體力再做出相同的東西了。」陳火慶的喟嘆,何嘗不是台灣漆器的一聲嘆息?

再造漆器第二春

台灣光復後,漆器製作所和學校同時結束,隨著日人的撤退,漆器工藝在台灣日益衰退,漆器師父們紛紛轉業另謀生路。

陳火慶回到家中,為人作些茶盤、餅盒、煙盒等嫁妝配件。同時也替老舊或損毀的釣魚竿、金庫、鋼琴或傢具重新上漆。陳火慶說:「古早,重要的東西外面經常都有上漆,連汽車也上天然漆。」這樣零散的工作,對一家七口的陳火慶而言,「是夠吃,但是不太夠穿」,於是陳火慶之後進入了台中水湳空軍飛機製造廠擔任化學漆塗工,晚上持續傳統漆器工藝的製作。

民國六十年代,由於日本工資大幅提高,加上林木保護政策,使得漆器製造無利可圖。許多日本商人於是轉向台灣,開始尋求台灣的漆器師父和漆原料。

在日本所謂的漆指的就是天然漆,化學漆另外有其他稱呼。想來台灣開設漆器工廠的日本人,剛到台灣,看見滿街都是漆行,以為台灣漆器如此發達而喜出望外,然而日據時代培養的師父大多轉行了,要找到理想的漆器師父已如大海撈針一般。

一個下著西北雨的下午,一位日本的漆器商人和台灣貿易商,經由生產漆器木胎的工廠輾轉找到陳火慶。日本漆器商和陳火慶用日語開始討論漆器的製作,日本人似乎有意考陳火慶,故意說著許多漆器的專業術語,陳火慶就一一對答。日本人於是拿出一件樣品,問他可否照作。陳火慶請他一個星期後來看,原本三天後要回日本的漆器商人於是多延留了幾天。一個星期後,日本人看到陳火慶的成品,愣了一下,當下告訴台灣的貿易商人「就是陳火慶了」,這段尋找花了他們三年的時間呢!

漆巢的誕生

日本漆器商人與陳火慶展開合作之後,每回到台灣來總是帶著一些日本各地特色不同的漆器來考陳火慶,在日本生產漆器的地方相當多,像是琉球師父有名的是將漆揉硬,壓成平板來刻花的堆錦漆器;奈良則以螺鈿漆器為代表,特色各自不同,一地的師父也不會製作其他地方的漆器。卻沒想到陳火慶不僅對每一種漆器的來源、作法都如數家珍,對於每一種技法更無所不精,陳火慶甚至反過來特別作了一件日本沒有的漆器,讓日本商人大開眼界,這下可真把對方嚇到了。

「過去台灣的漆器師父是客戶要求什麼就作什麼,而且當時山中漆器製造所裡,不僅有來自日本各地的師父,還有一兩位來自大陸的福州師父,所以我就什麼都學會了。」陳火慶解釋。

日本商人與陳火慶合作之後,也開啟了台灣漆器外銷日本之路。當時在台中豐原一帶有三、四十家的工廠從事漆器製造,主要生產一些較為簡單的木碗、茶托及叉子等,全盛時期一年外銷業績達到六億兩千多萬元,當時許多人稱豐原是一個「漆巢」。

漆器的生產如日中天,漆樹的栽種與精緻漆的生產也同樣享受著它們的黃金時期。

黃金時代

漆樹原產地為中國。台灣的漆樹栽種始於日據時代,由日人從越南引進,在苗栗銅鑼及南投埔里栽種,隨著栽種成功,並在銅鑼設立第一家精緻漆工廠。

光復後,由於接收「台灣殖漆株式會社」的台灣工礦股份有限公司不善漆樹栽培經營,台灣漆樹的栽培與採割重心移往埔里。民國五十年代起,埔里所產的生漆已佔全國百分之九十,之後位於埔里的龍南企業公司成為台灣最大的生漆經營者,民國六十年初生漆的出口量一年九十多噸,龍南就佔了八十公噸。

龍南公司第二代負責人,也是台灣天然漆博物館館長徐玉富,說起台灣生漆的歷史倒背如流。他細數著生漆事業的大起大落。

早期台灣生漆(未經精緻提煉漆汁)的生產純粹銷到日本,由於是稀少產物,價格驚人。早在民國四十年代,一公斤生漆價格為新台幣六百元,相當於當時六百斤稻穀的價格。之後因為不肖商人在漆中加水增加重量,卻破壞了台灣生漆的形象,價格滑落了一半。五、六十年代,因為大陸發生「文化大革命」,致使大陸的生漆無法出口,台灣的生漆加強品質管理,才又使價格回升到一公斤九百元的高峰,甚至有半年飆漲到一千多元的紀錄。

「那時我總是帶著現金到漆農家中去拜託,才能收到生漆,在埔里每四個人就有一個人靠漆樹為生,身上有漆味的人到街上買東西價錢特別高。」徐玉富回憶過去的盛景。

只是好景不長,隨著台灣工資的攀升,民國七十五年韋恩颱風的肆虐,吹垮台灣百分之八十的漆樹林,加上大陸、越南生漆的進口,台灣的漆樹事業一蹶不振,如今台灣的生漆產量每年不到一公噸。而得半夜摸黑又危險的割漆工作,「去年埔里只剩三個人在割,今年我看就剩這一個了!」徐玉富指著他的老友陳春福苦笑著說。

漆樹的血液

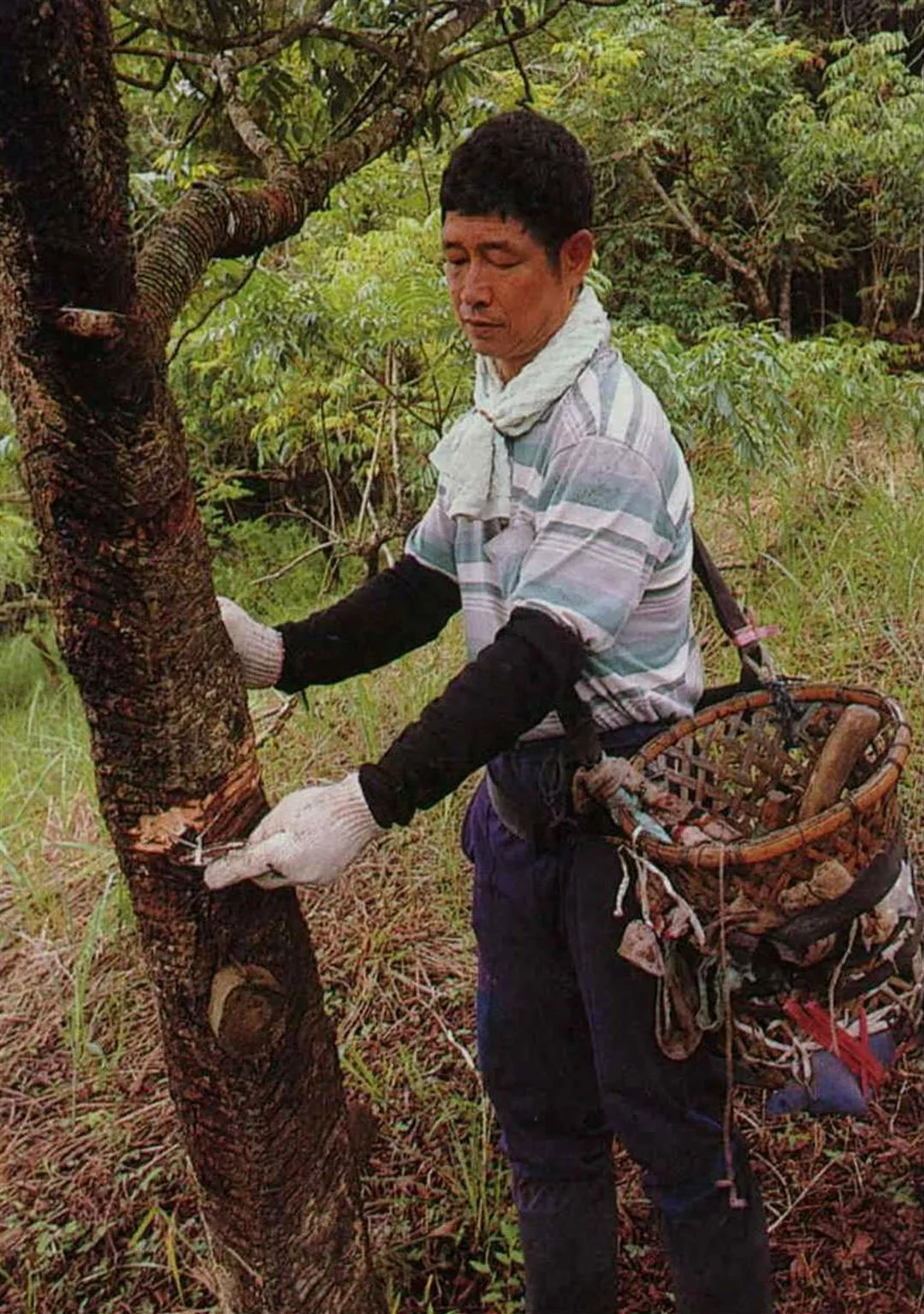

漆字的古字寫作桼,上部是一棵「木」,左右兩撇代表被刀切破的樹皮上接了兩根導管,下面的「水」象徵汁液流出的樣子。今天割漆的方式依然如古。

在台灣,每年的四月開始到十一月是割漆的季節,由於太陽一出來漆汁流量就大幅減少,因此割漆的工作總是在凌晨開始。割漆的人頭上戴著小手電筒,背著裝有各式漆刀的工具箱和收漆桶子摸黑上山,最好身上還要背著蚊香,否則山上的蚊子經常連褲子都叮透。

爬到半山坡的漆樹林中,在漆樹幹上每隔兩台尺割一刀,然後插上一片收集漆汁的貝殼,等到天開始透亮,割漆的人開時收集貝殼上的漆汁。平均一棵漆樹一年的產漆量才兩百五十公克,不過一罐小型鋁箔包而已,可知漆液得來之不易,所以割漆的人總是細心的將貝殼上的漆汁刮乾淨,一滴也不留,「漆液是漆樹的血液,它是有生命的」,徐玉富愛惜地說。

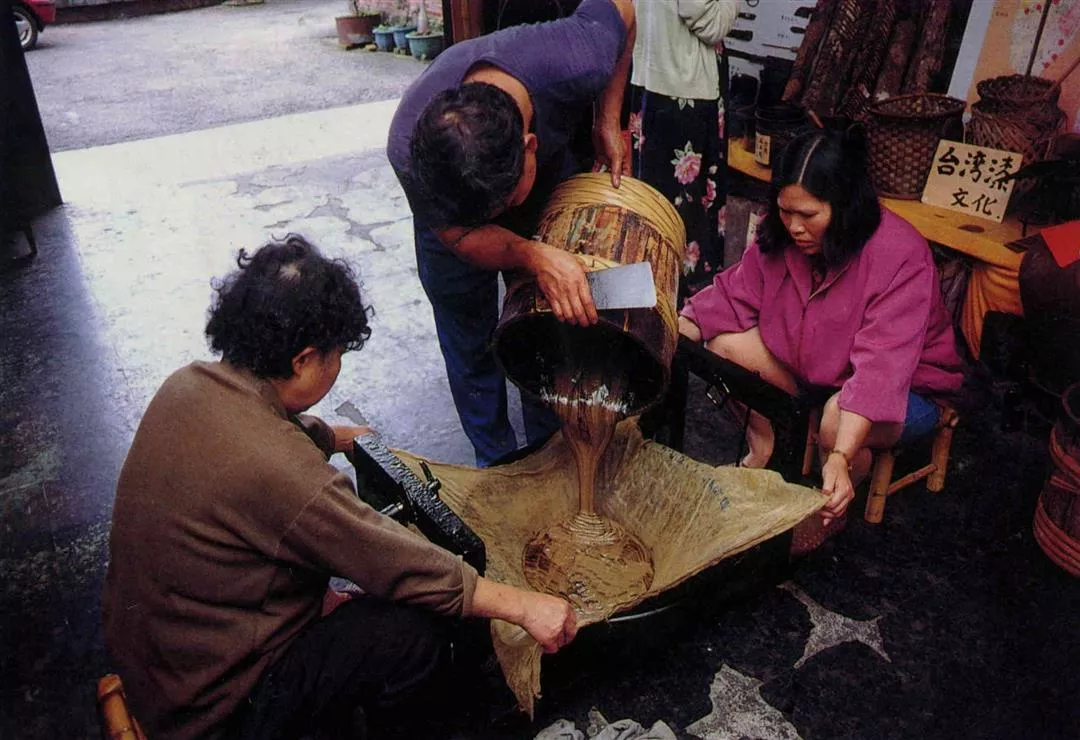

收集下來的漆,只有百分之六十五左右的漆酸是漆的真正成分,所以必須經過精緻提煉:將生漆以兩層的細布過濾,然後放入加熱的攪拌器攪拌八小時加以脫水,便是可以使用的精緻漆,加上鐵就成了黑漆,加上朱砂就是朱漆。這些割漆與精緻的工具及過程在天然漆博物館中有完整的收藏。館中還收藏有兩百多件的古董漆器,包括一張日本裕仁天皇為太子時,來台灣用過的漆桌。對於生漆事業已經沒落的徐玉富而言,成立博物館,至少可以讓前來參觀的人,透過解說瞭解漆的珍貴,也就無愧於他的「愛漆」了。

外銷業到藝術界

隨著日據時代漆器工藝學校的結束,這項源自古老中國的技術也如斷了線的風箏,只有幾位老藝師擁有一身古老工藝的好本事。十年前,故宮博物院科技室為了修復故宮受損的漆器,特別聘請陳火慶擔任技術指導,由故宮的技術人員定時到台中向陳火慶習藝。

「漆器在中國有七千年的古老歷史,也曾在台灣有過專業傳習學校,然而今天不僅大學中沒有任何漆器課程,研究漆器的學者也少之又少,專業技術也將隨老藝人凋零而消失,難怪一般人連漆器都不認識!」台灣省手工業研究所研究員黃麗淑感嘆道。黃麗淑曾與陳火慶習藝近十年,是陳火慶最得意的門生。

在黃麗淑的策劃下,兩年前,手工業研究所開辦了漆器藝人陳火慶技藝傳習計畫,由於陳火慶犯有氣喘病,十位年輕的學生便在陳火慶及台灣、大陸多位漆器老藝人的通力傾囊相授下,十個月全天候的學盡老師傅們的看家本領。對於這十位學藝的少年家,竟然都能忍受漆毒攻身而堅持到底,陳火慶不僅大感意外,也十分欣慰。

漆器究竟有沒有明天?黃麗淑覺得要在產業上再創盛況不太可能,畢竟漆器工藝並未深入常民生活之中;然而在文化上、藝術上卻可以藉著傳藝計畫沿襲下來。今天台灣的漆器已由過去日本舶來品性格,變成台灣藝術創作的另一種新媒材了。

東方人的溫潤

愛漆一生的陳火慶談起漆器說:「漆器摸起來細滑又有溫度,就像嬰兒的皮膚一般;顏色不野很溫柔,時間越久越耐看。」他的學生黃麗淑談起漆器也近乎禪意:「漆器就如東方人的性格——所有鮮豔亮麗的顏色,經過琥珀色透明的漆液包裹後,顏色就變得內斂含蓄;而經過推光之後的光澤,是一種並不耀眼的朦朧之美,在使用中隱約可見自己的倒影,捧在手上心就靜了下來。」

日本的小蒼谷崎潤一郎曾經對漆器有過這樣一段描寫:「食器之中,陶器雖不差,但陶器並無漆器之陰翳、深味;手觸陶器,覺其重、冷,而且傳熱快,盛熱質物是不便的,又有叮叮之響聲。漆器予手的感覺卻是輕柔,近耳旁亦幾不出聲;我手捧盛湯的漆碗時,掌中承受湯之重量與暖而溫的感覺,甚感歡喜,正如支撐剛出生不久的嬰兒的肉體。」對於身處北國的日本人而言,裝了熱湯的漆碗不燙手、不燙口,而且可保持湯的溫度不會很快消散,漆器在日本人的心中已經不僅僅只是一種器具,而是一種文化了。

還是叫我師父吧!

這幾年隨著民族文化的備受重視,及各種獎項加身,陳火慶的作品不僅被收藏殆盡,面對大家以藝術家來稱呼他,或以藝術品來看待漆器,老先生說:「我自己並不欣羨這些名稱,我只是一個師父,有工就做。同樣是一隻盤子,過去和今天做起來也是一樣的心思,就是希望用的人看了喜歡,一邊用一邊欣賞,因為愛惜而變得溫柔起來。叫藝術家捧得太高了,還是叫我師父吧!」

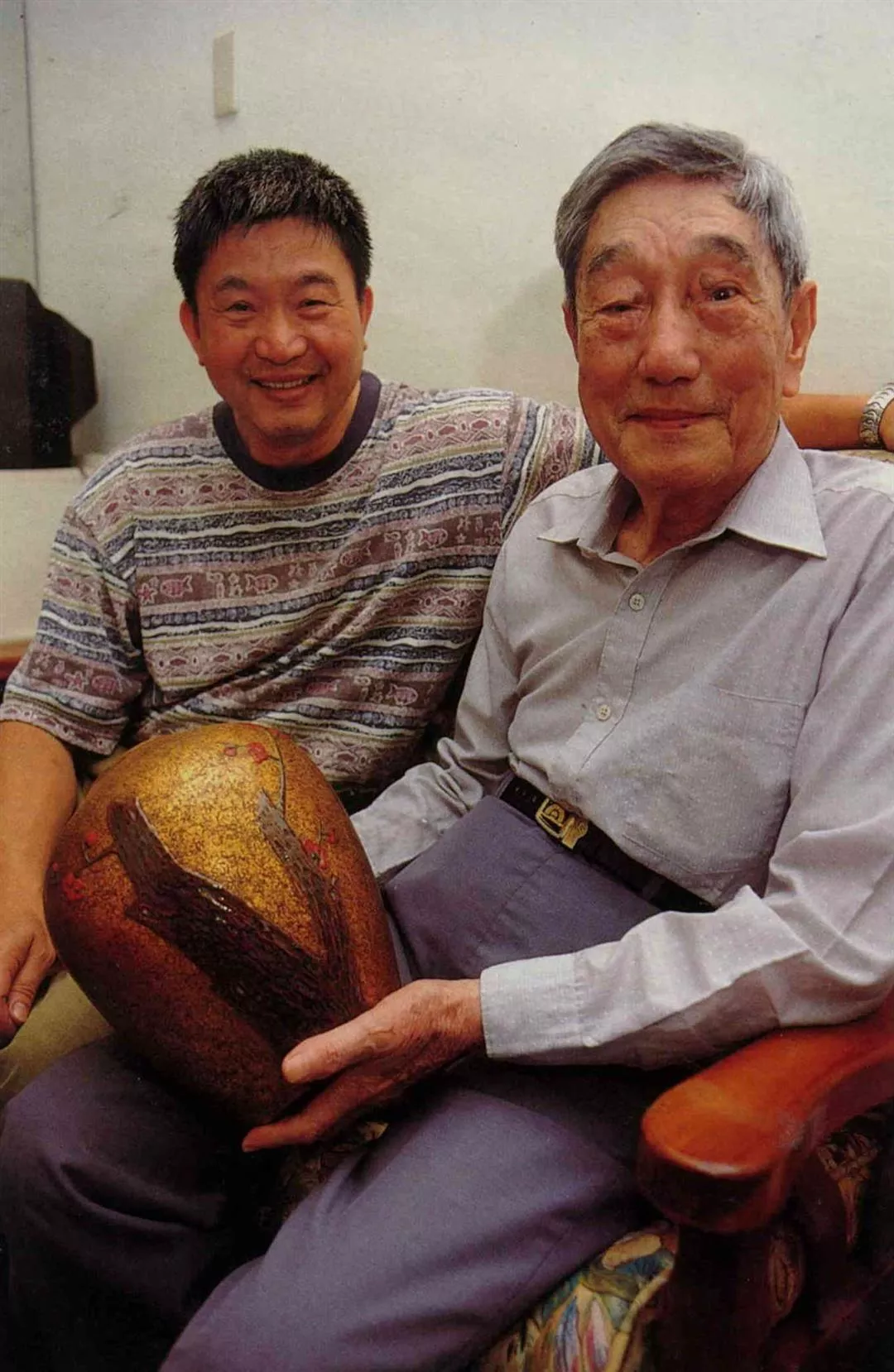

在陳火慶的身邊留有一隻心愛的漆器花瓶始終捨不得割愛,那是一隻「金草古梅漆瓶」。陳火慶看著漆瓶上的古梅,說:「這株梅花,老雖老,但是還能開花。」

這梅花的隱喻,說的既是八十四歲的老先生,也是七千多歲的漆器吧?

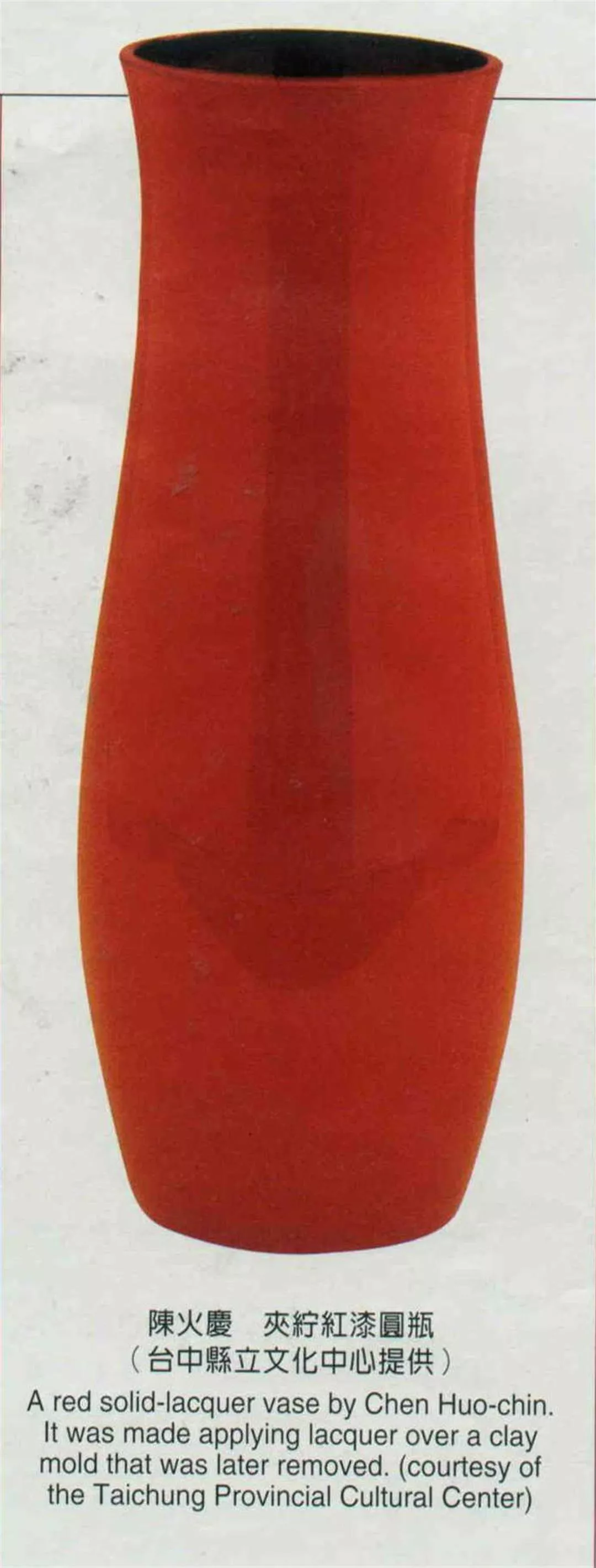

陳火慶 夾紵紅漆圓瓶(台中縣立文化中心提供)(台中縣立文化中心提供)

陳火慶 罩彩香蕉圓盤(台中縣立文化中心提供)(台中縣立文化中心提供)

愛漆一生的老藝人陳火慶,手捧「金草古梅漆瓶」,比喻自己老而彌堅的創作力。旁為經營漆器外銷的三子陳志銘。(卜華志)

日據時代留下來的設計稿,流露台灣原住民風情,是台灣漆器的一大特色。(卜華志)

從唐朝詩人王維的詩中可知,他在歸隱山林之時,曾在莊園種有一片漆樹。圖為宋朝郭忠恕摹王維輞川圖局部。(故宮博物院提供)(故宮博物院提供)

漆液的採集是:先以漆刀在漆樹上割出溝痕,然後慢慢等待漆液流入貝殼,最後再以刮板將貝殼上的漆液集入筒中,一滴也不浪費。(卜華志)

漆液的採集是:先以漆刀在漆樹上割出溝痕,然後慢慢等待漆液流入貝殼,最後再以刮板將貝殼上的漆液集入筒中,一滴也不浪費。(卜華志)

漆液的採集是:先以漆刀在漆樹上割出溝痕,然後慢慢等待漆液流入貝殼,最後再以刮板將貝殼上的漆液集入筒中,一滴也不浪費。(卜華志)

這隻木胎紅漆碗,證明瞭中國人使用漆器至少有七千年歷史。(索予明提供)(索予明提供)

明朝為中國漆器發展的高峰,官方設有制漆工廠,永樂年間更是漆器最盛的時代,精雕細琢的剔紅或剔彩作品,後世難出其右。(故宮博物院提供)(故宮博物院提供)

從樹上採集下來的漆液,必須經過過濾及攪拌,脫去水分,才是可以使用的「精緻漆」。(卜華志)

精緻漆又叫「干漆」,必須以天然的木、紙材質包裝,才不易變質。(卜華志)

由父親手中接下漆液生產事業的徐玉富(右一)設立了「台灣天然漆博物館」,和媽媽、弟弟、妹妹一同為台灣的漆器發展留下見燈。(卜華志)