曾幾何時,文明已經開始禍延下一代,原本免疫力、抵抗力就較成人弱的兒童,也開始出現文明的後遺症……

和父母站在一起,許多人會注意到這一代的兒童在身材上有青出於藍的趨勢。由於營養好、醫學進步,現在的孩子不僅人高馬大,而且身上再也找不到牛痘疤。

根據教育部體育司的調查,我國十二歲的兒童平均身高超過一五二公分、體重超過四十四公斤,比二十年前高了十幾公分,也重了十幾公斤。但這方面的優勢,並不表示他們的體能也同樣強過父母。

一位作家在形容台灣早年與現代兒童的差異時,曾經有過這樣的觀察:四十年前的孩子像土雞,平常打赤腳、吃蕃薯籤稀飯,爬到樹上偷摘水果被發現時,從樹上跳下來就跑;現在的孩子吃的是魚肉、維他命丸,不但樹爬不上去,從三階樓梯上跌下來就可能摔斷腿,在太陽底下站十分鐘也很容易暈倒……

科技將文明一步步向前推進,但文明對我們下一代的影響並非全然是正面。

物競「人」擇

首先,科技改變了原來大自然的淘汰機制,無論在不孕症治療、安胎技術、早產兒的照顧上,醫療科技都有長足的進步。因而,過去無法存活的胎兒也得以留存下來。台灣地區新生兒的死亡率從民國四十三年的百分之十六•七,下降至民國八十三年的百分之二•一,就是醫療科技進步的最好說明。

然而,科技只解決部份問題,過去無法存活的胎兒雖然得以活下來,卻可能出現過去沒有的問題。

一位綽號「小黃瓜」的早產兒,即將在十月一日歡度周歲,令人難以相信的是,小黃瓜只在媽媽的肚子裡待了二十四周,出生時體重僅僅六百五十公克。

一般而言,早產兒由於發育不健全,容易產生一些併發症。例如:肺部不成熟,呼吸喘急,日後可能演變成慢性肺部疾病。此外,容易眼睛失明;腸子較弱,有時會破;較容易引發敗血症等等。

根據日本的研究,三個體重過輕的早產兒中,有一個救不活,一個會有後遺症,一個得以健康存活。健康存活的孩子以活到七十歲估算,將來他對社會的產能貢獻會是當初投入救三個早產兒經費的三倍。

因此,日本的法律規定妊娠二十二周起的早產兒就必須救,比其他國家以妊娠超過二十四周的標準嚴格。

除了科技的進展、人道的考量外,另一個現實因素是出生率日益減少。越是「文明」的國家,出生率越低。在快要後繼無人的情況下,「早產兒」自然也就日受重視。

根據早產兒基金會的推估,台灣目前早產兒的出生率約在百分之八至十左右,與大部份已開發國家的百分之五至十相近。至於為何會早產?一半以上原因不明,其餘被認為可能與產婦年齡、壓力、抽煙喝酒等因素有關。

從傳染病到文明病

此外,經濟發展、社會富裕後,兒童常見的疾病也跟著改變。

吐、瀉、痘、疹是過去兒科的四大症。根據衛生署的「中華民國衛生統計」,民國四十多年,我國排名十大死因首位的是胃炎、十二指腸炎、腸炎,其次是肺炎等傳染疾病。台大流行病學研究所教授兼所長陳建仁指出,被傳染致死的大部份是抵抗力、免疫力較弱的老人和小孩。

預防注射減少許多兒童傳染疾病的發生率,抗生素的發明也降低了部份傳染病的危險性。行醫將近三十年的馬偕醫院副院長黃富源指出,小兒科門診中細菌引起的腦炎、肺炎、腦膜炎等疾病減少;取而代之的是像感冒引起的氣管炎、輪狀病毒腸炎、喉嚨發炎引起的發燒……等疾病。「這些病毒引起的疾病,不治療自己也會好,但是醫生在治療上反而更麻煩,」他笑說,除了預防併發症外,小兒科醫師主要工作是在安慰母親。

然而,一些過去少見的兒童重症卻紛紛出現。根據衛生署所做的衛生統計,從民國七十幾年起,除了排名第一位的意外事故外,先天畸形或惡性腫瘤、小兒癌症等重症,高居兒童死亡原因的第二、三位。

根據中華民國兒童癌症基金會的統計,從民國七十幾年起,台灣每年增加五百多個○至十八歲的癌症病童。換句話說,每一萬個兒童中,就有一個罹患癌症。

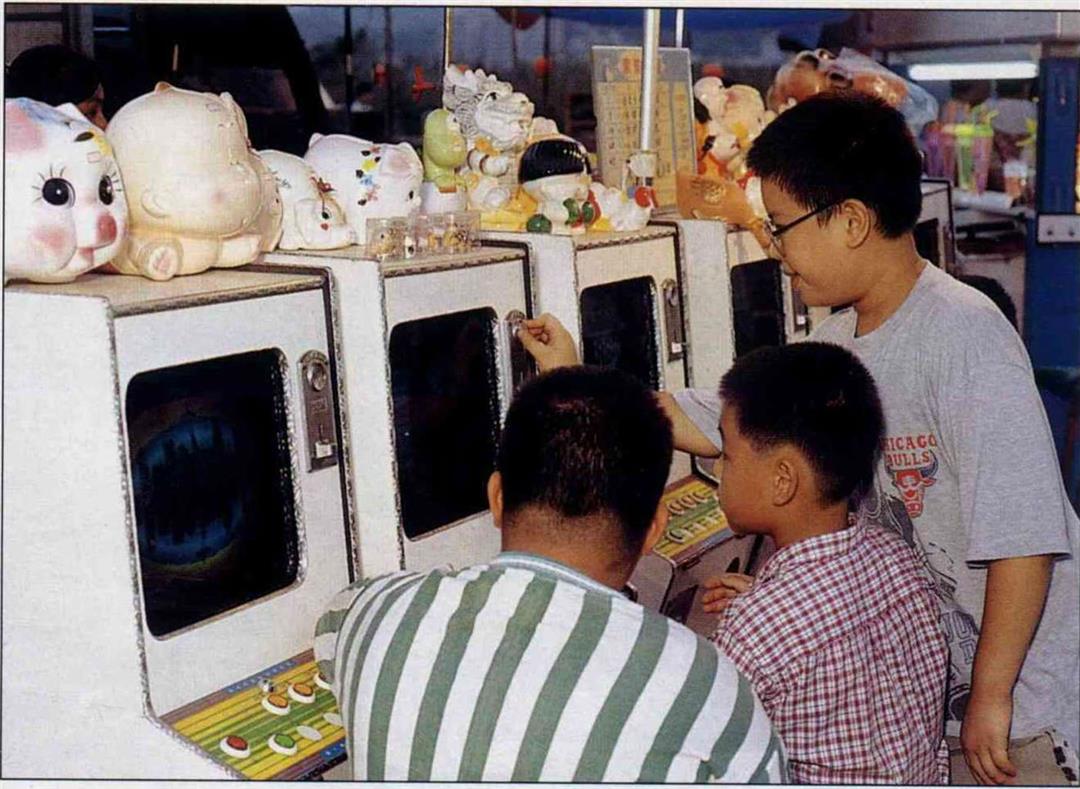

青山綠水越離越遠,電視、電玩、電腦卻無所不在,現代兒童連休閒活動都被侷限在眼前的小框框裡。(薛繼光)