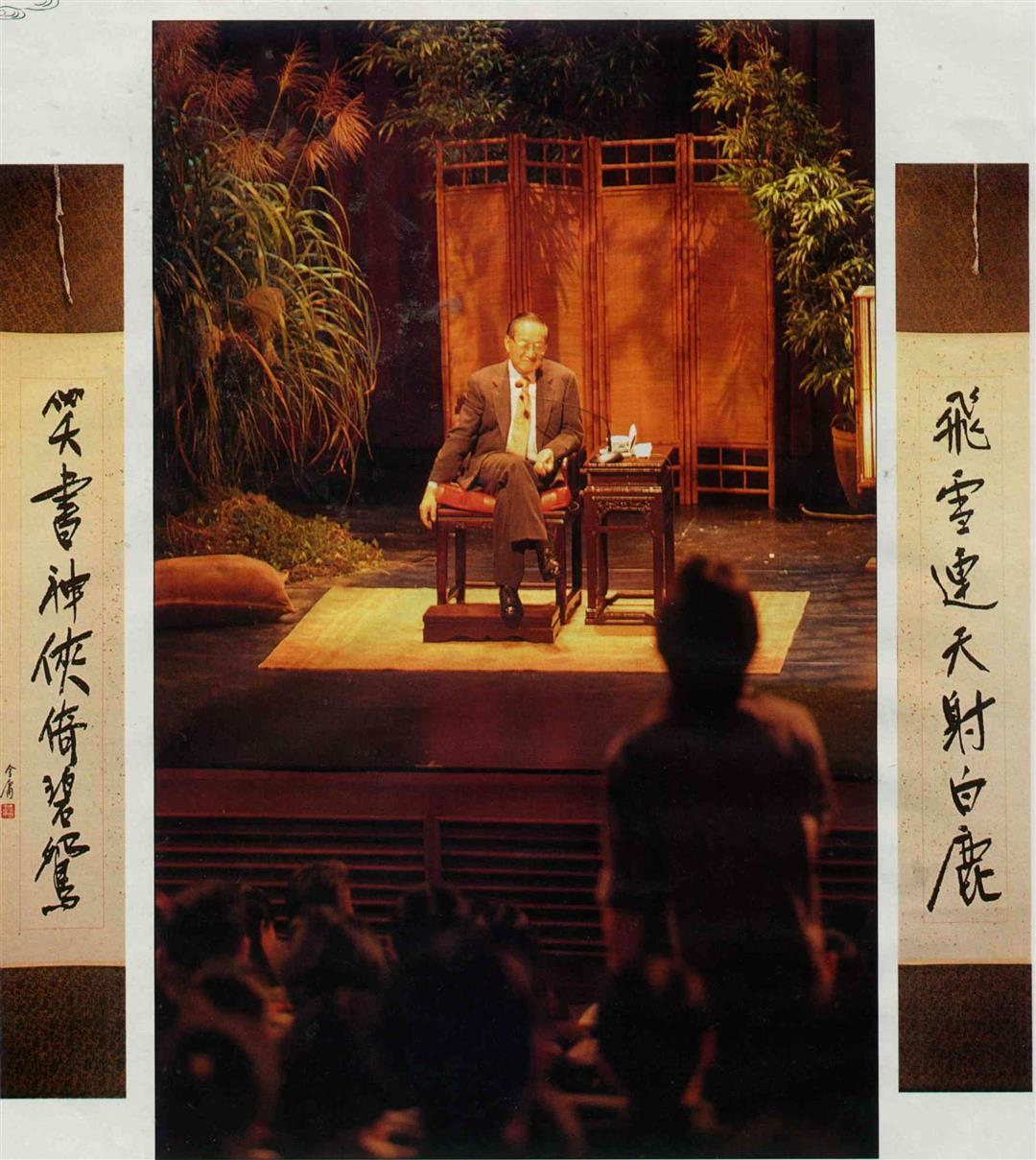

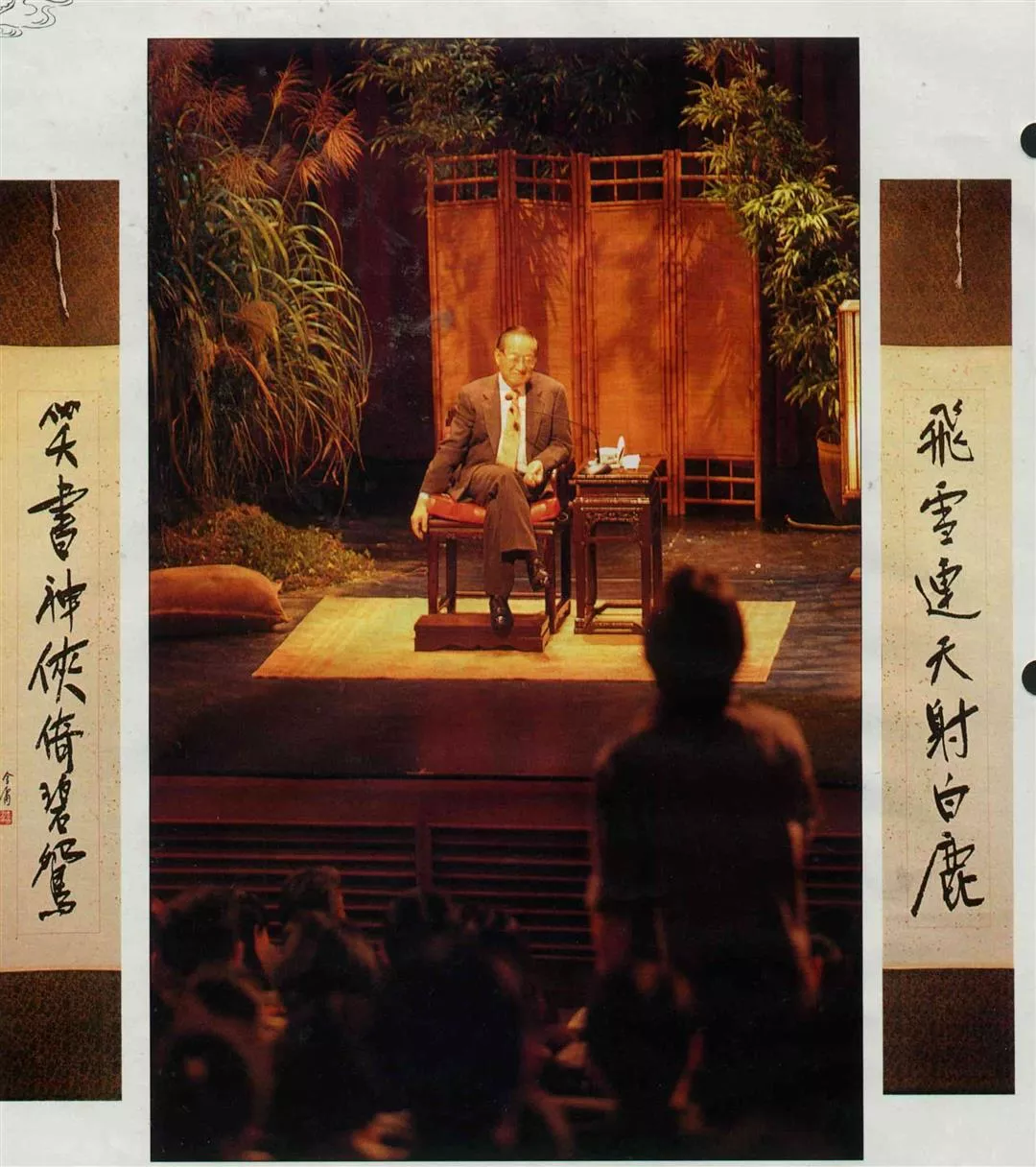

這兩句由金庸親題、取自小說名稱第一個字所串連起的對聯,代表金庸一部部雅俗共賞的文學作品。(邱瑞金)

正是所謂「金庸出巡,轟動武林」。市長選情如火如荼的十一月,武俠小說家金庸搶盡了候選人的鋒頭;媒體、金迷也爭相追睹金大俠風采。

有學者在「金屬小說國際學術研討」會上以京劇中「把場」一詞形容金庸,三天的會程金庸都全程聆聽。(邱瑞金)

有人稱,金庸武俠小說是華人世界的共同語言,俠骨柔情的江湖世界讓多少華人遁入鄉愁。中國武俠小說何其多,為什麼金庸能像拔地而起的孤峰、獨領一代風騷?

相較於當代華人世界眾多小說家,金庸的幸運、光榮,無人能及。一個作家能在有生之年親身參與「屬於他」,而且是自發性的國際性研討會。

以金庸武俠小說為主題的國際性研討會,今年五月在美國科羅拉多大學召開過、半年後又在台北上演,兩次會議金庸本人都在台下聆聽學者從性別、人物、宗教、心理、翻譯、作品結構等領域發表的意見。「如果召開紅學(紅樓夢)會議也能把曹雪芹請來為我們解釋疑問,多好,」一位學者說。

不少發表論文的學者,不忘趁此機會向「金庸大俠致敬」,「十歲啟蒙讀金庸小說」、「看完金庸作品就不想看其他小說」,成了許多人的共同經驗。

北京中國電影藝術研究中心副研究員陳墨花了七年時間研究金庸,完成了十二本、約二百萬字的「金學」研究著作。一部《天龍八部》看了二十二遍的陳墨有「說不盡的金庸」,他推崇金庸寫作的境界在「既不重覆他人又不重覆自己,通古通今、通俗通雅、通中通西。」

因「金學」產生了強大市場效應,不同語言的譯作、科幻小說名家倪匡五看金庸和改編的漫畫。(邱瑞金)

十三歲看完金庸十五部小說的梅小妹妹,知道金庸要來台北,怎麼樣也要得到父母同意,向學校請假。她在會上問金庸「一生中什麼事對你影響最大?怎麼會開始寫武俠小說?」一個文類「黑洞」

金庸作品席捲八荒、包羅萬象,獨霸華人世界「武壇」的現象,有人潛心研究,有人玩票加入戰局,研討會上來自各華人地區的眾多學者一起比對研究心得,而引發了各種爭論。

作家張大春在〈從武俠衍出的中國小說敘事傳統〉論文中引述一則故事。一九六六年美國加州大學柏克萊分校教授陳世驤在日本任教,由於買不到《天龍八部》,特別致書金庸,請寄一套,這封信被視為「大學教授讀金庸武俠」之說的一件最早文獻。四年之後陳氏在第二封信又如此恭維金庸「今世猶只見此一人而已」。

武俠小說「後無來者」的論調自此不斷出現。一九八○年科幻小說作家倪匡稱許金庸「古今中外、空前絕後」。今年五月美國科大的研討會上,大陸學者楊春時斷言,「不會有超出金庸的武俠小說,因為金庸已成功地完成了武俠小說的現代化實驗,其結果是武俠小說的解體。」

圍繞在金庸作品周圍,「無論是文本爬梳、抑或作品外緣的附會參詳;無一不是增加金作、金學的擠壓效應,」張大春形容這是一種「文類黑洞」,造成「捨金庸而無武、非金庸而何俠」的強大排擠效應。

金庸小說早在坊間流傳十多年了,為什麼今年會造成旋風?

新新人類也許最先從電視連續劇熟知金庸小說的眾多人物,不少香港明星也因演了他的書中角色而知名度大漲。圖為金石堂書店的金庸人物展。(邱瑞金)

出版金庸小說的遠流公司董事長王榮文分析,兩年前他們就開始邀請學者提報論文,籌劃研討會,並不知道金庸旋風會在今年引爆。他認為,各電視台都在播映不同版本的金庸小說連續劇,如台視的《神鵰俠侶》、TVBS播的港劇《笑傲江湖》引起的商業效應是近因;這其中出版社刻意介入的部分,只是結合科技,經營「金庸茶館」網站,把過去沒有組織的讀者結合起來,讓過去閱讀金庸的「獨樂樂」變成「眾樂樂」。誰需要金庸?

武林盟主的萬丈光芒讓不少人想搶搭金庸熱的便車,飯店業者推出「射鵰英雄宴」,每一道菜名都出自金庸小說的典故,如「玉笛誰家聽落梅」是黃蓉為師父洪七公所烹煮的炙牛肉條,因為肉條形似笛子而取此名;受邀參加筵席的政治人物們則多喜自比為大仁大義的郭靖。

金庸小說對港台新加坡華人地區的電影、電視、漫畫、光碟遊戲等影像創作者更是永恆的誘惑,每隔一陣,就能看到改編自金庸小說的人物情節躍登大小螢幕。

香港幾乎拍過金庸每一部小說,十多年前金庸武俠港劇在台上映時,曾榮登錄影帶店暢銷排行榜。台灣電視製作人楊佩佩製作的《神鵰俠侶》才剛播完,四年前拍攝的《倚天屠龍記》如今重播,仍然受到觀眾歡迎。楊佩佩認為金庸小說最大吸引力,在故事豐富、人物突出、感情濃烈,是極佳的戲劇題材,她也準備製作被拍過好幾回的《笑傲江湖》。

針對金庸引發的通俗文化現象,文化評論家南方朔說,作家的命運不是被遺忘就是被記得。當沒有出版社願意印書、沒有讀者談論就是被遺忘了。而什麼是被記得呢?「有一群信徒形成解釋圈,為作家塗胭脂抹粉、合理化、建構基礎。」

以英國大文豪莎士比亞為例,南方朔說,從古到今三百年,已經很少人閱讀莎士比亞戲劇的原文了,但是我們有莎士比亞戲劇的簡易本、故事集,還有人拍莎士比亞,不斷歌頌的結果,解釋圈也就逐漸擴大到全世界。「經典也要造勢,不是完成作品就會被記得,這背後有複雜的運作過程,金庸小說目前就處在這個階段,」他說。

照著武俠小說中食譜做成的佳餚,究竟味道如何?有興趣的食客不妨實際演練一番。圖為西華飯店為金庸研討會所設計的盛宴美食。(邱瑞金)

研究中國武俠小說歷史的淡江大學中文系副教授林保淳同意,直接閱讀金庸小說的讀者,未必超過透過其他媒介「看」金庸的人。近三年他在中文系開設「武俠小說選」的課程,選修的七十位學生個個熟知金庸,但上課前詢問真正讀完一部小說的人數,往往只有十多位。證得武俠正果?

金庸像黑洞般吸引了所有聚光燈,孤拔的高音,竟讓武俠小說落入無人敢接招的困境。不少人因而認為除了金庸,其他武俠小說皆不可觀?

林保淳卻不同意如此悲壯的論點。他認為,作為一種文學文類,研究者不該把研究和好惡混為一談,認為其他武俠小說沒水準而不值得一看。

他分析,武俠小說可以說是民國五、六十年代台灣民眾最重要的休閒娛樂,從一九五五到一九七二年金庸完成「飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛」的所有作品。但是在戒嚴時期,由於台灣當局認為金庸的《射鵰英雄傳》有影射毛澤東所作「彎弓射大鵰」詞句的嫌疑,金庸小說因而一直在「禁書」的目錄中,大多數台灣讀者並不知道金庸。金庸小說被移花接木,分別以古龍、司馬翎、歐陽生等人作品名義出現。

「以前武俠小說流行是每位作家都紅,」林保淳舉例,臥龍生的《玉釵盟》在中央日報連載時,不少讀者每天早上就到報社前等著出報;諸葛青雲的《飛燕驚龍》曾風靡一時,古龍的《楚留香》更是紅透半邊天。如今商業力量將金庸推向高峰,從一九七九年他的作品解禁後,至今不曾衰歇,儼然宣告了「金庸時代」的來臨。

金庸小說對影像創作者來說是永恆的誘惑和挑戰。然而一旦劇中角色以具體形象出現,又可能破壞讀者心中的想像。(邱瑞金)

「近代武俠小說的盛況,金庸貢獻過心力,但畢竟還是五百多位作家,三、四千部作品的心血,共同締建的,」林保淳說,金庸的作品只說明了「武俠小說應該如何」或「可以如何」,卻無法呈現「武俠小說究竟如何」的問題。千古世人俠客夢

不論各家水準問題,更值得探討的是,為什麼武俠小說對華人讀者有如此吸引力?

中國社會對「俠義」需求可能是一個原因,金庸武俠小說繼承了千百年來中國文化中「俠」的傳統,而成為華人社會最有魅力的一種大眾讀物。

中國古代文獻中,「俠」與「游俠」之稱屢見不鮮。「俠」一字最早出現在戰國時代的《韓非子》中,「俠以武犯禁」;西漢史家司馬遷在《史記》裡為「游俠」、「刺客」立傳,進一步勾勒出俠的精神面貌:「其行雖不軌於正義,然其言必信,其行必果,己諾必誠;不愛其軀,赴士之阨困。」

唐人傳奇追慕司馬遷的俠、刺客蹤跡,採納街談巷語、道聽途說的俠客軼事,大加渲染,產生了為數眾多的豪俠小說,如《虯髯客傳》、《霍小玉傳》、《紅線傳》等。宋以後市肆繁榮,各種市民娛樂如雜耍、說唱等民間藝術應運而生,用口語化文字寫作的「話本」,更有不少靈怪、公案、神仙、俠義故事。元明清長篇章回小說體盛行,為後世武俠小說提供了學藝、復仇、冒險、奇遇等諸多情節充實的基礎。《水滸傳》可以說是古代寫實武俠小說的集大成者,清代出現大量江湖俠客仗義行俠、爭強鬥勝的武俠小說,如《三俠五義》、《七俠五義》、《施公案》、《兒女英雄傳》等。

民國之後,軍閥混戰,知識份子為文自遣,結果使得大量雜誌小說日趨頹廢淫靡,如魯迅所說「妖異之心,脂粉之談」,迎合市民逃避現實的心理。其中以平江不肖生的《江湖奇俠傳》和還珠樓主的《蜀山劍俠傳》最有影響力。一九四九年之後,除了中國大陸因為視武俠小說為「精神污染」而禁止外,港台、東南亞地區的華文報紙,沒有一天不連載武俠小說。金庸即在這樣的社會氣氛下崛起於香港,終至在台灣大放光芒。

這是位於中國大陸的武術學校。俠客的江湖世界寄託多少世人的柔情、正義與想像空間。(邱瑞金)

但也有人質疑,在邁向法治社會的二十一世紀,為什麼我們還需要快意恩仇、黑白對立的江湖世界?過氣的武俠?

武俠小說的一個普遍觀念是「快意恩仇」,為了報仇,而且要快意,殺人就不算一回事。《水滸傳》就寫武松為了報仇,血濺鴛鴦樓,殺了張都監一家老少十五口。

「武俠小說內容滿紙荒唐,全無邏輯,故事大多超乎世事之常情,卻能把中國數千年來的神仙之說,無稽之談加到遊俠精神之中,創造了獨特的想像天地,」社會評論家也行在報上為文指出,武俠小說將古書字眼,變成武功的招數,實際是欺騙沒有古書知識的讀者,以故作玄虛的手法來迷人。「寫武俠的人多少有點玩世不恭的心情,所以我讀武俠,就有被聰明人愚弄的感覺。如讀得入迷,好像被牽著鼻子走,」他說。

「很長一段時間中國人特別歌頌俠的傳統,」南方朔也認為,讀書人不該擴大社會的不正義性,將俠客美好一面無限上綱。中國古代長久專制,宋元以後,漢文明處於弱勢,「讀書人把江湖當成逃避時代的最大鄉愁,」太過歌頌「俠」的地位,對知識份子思想停頓發生很大影響。

不過,北京大學中文系教授嚴家炎卻持不同看法。他認為,金庸小說從根本上就批評否定了「快意恩仇」這種觀念。他舉《射鵰英雄傳》裡的郭靖為例,懷著家國雙重悲痛對完顏洪烈完成了復仇,後來卻引出他的疑惑:「他一想到『報仇』二字,花剌子模屠城的慘狀立即湧上心頭。父仇雖復,卻害死了這許多無辜百姓,心下如何能安?看來這報仇之事,未必就對了。」甚至一度對學武產生懷疑。

也有人認為,就像《包青天》、《施公》連續劇受到歡迎一樣,武俠小說紓解了民眾對現實生活的不滿和怨氣。濃厚的文人色彩

除了發揚俠的傳統、賦予更新的時代精神,金庸對作品抱持的嚴肅態度,也是他能榮登盟主地位的原因。

年輕讀者也許不知道他們現在看到的金庸小說版本,是金庸花了數年時間修改的成果,和當年每天在香港報刊上連載的內容有相當出入。一九七二年金庸完成《鹿鼎記》後就此封筆,一九七九年他的作品在台解禁,首先授權給台北遠景出版社出版,以後又由遠流出版社接手,就是目前流傳最廣的版本。

林保淳研究「金庸版本學」指出,金庸十五部小說,將近三千萬字,封筆後他潛心案首修改,修改幅度小到文字修辭,大到情節、人物,到了鉅細靡遺的地步。

多數學者認為,金庸小說修改後的文字更見典雅華麗,處處顯露文人色彩。大陸作家李陀稱金庸寫作「達到了白話文的新高峰」。

而情節修改更是金庸「十年修訂」的重心。最著名的例子,如《鹿鼎記》的舊本中,主角韋小寶剛開始時頗有俠客架勢。連載一半時,金庸想法改變,半途而「廢」了他的武功。為了彌補前後設計不一的缺陷,出書前金庸大力刪減、修改,讓韋小寶成了「武俠小說中唯一不懂武功卻能在江湖世界中大放異彩的千古人物。」

林保淳認為,金庸早期創作也有瑕疵,拿修改後的版本和其他沒有機會修改的武俠小說家一起比較,似乎不盡公平。但修改作品是作家的權利,他因此更肯定,金庸今天的光榮不是僥倖得來,因為他是武壇「第一個嚴肅面對自己作品的作家」。作文教科書VS. 歷史教科書

金庸小說的文學性備受肯定,不少人建議可以拿來當作中學生的「作文教科書」。金庸小說背景裡的諸多歷史事件,又像是民間歷史教材。

金庸小說向來以濃厚的歷史氛圍著稱,例如:《天龍八部》以北宋初年,宋、遼爭持的場域為背景;《碧血劍》寫明末流寇為亂、清人入關;《鹿鼎記》敘述康熙一朝盛事;《書劍恩仇錄》寫乾隆皇帝身世秘辛,只是歷史場景中符合史實者究竟有多少,十分令人好奇。

金庸歷史感之強烈,使讀者往往分辨不出他究竟在寫「歷史小說」還是「武俠小說」。尤其是《鹿鼎記》,連金庸自己都說「毋寧說是歷史小說」。

與金迷會面時,有讀者問,陳家洛是清帝雍正兒子的真實性有多高?有讀者甚至拿小說中的情節描述來應付歷史考試。報上一位讀者投書說學校考歷史,問宋人抵抗蒙古堅守襄陽城共幾年?這位讀者依《神鵰俠侶》的記載,郭襄未出生前,郭靖、黃蓉就已駐守襄陽,郭襄十六歲生日時,襄陽也還未被滅,所以她想應是十六年,結果被扣了三分。

《倚天屠龍記》將明教這個外來宗教融入武俠和正史之中,使得明教這個原本沒沒無名的教派,隨著小說、電視劇的暢銷,知名度大漲。金庸對明教教規、習慣的描寫,贏得大陸史學者晁華山「真是難得的準確」的稱許。

但金庸所說,張無忌統一明教後,成為中原群雄之首,「其後朱元璋雖起異心,迭施奸謀而登帝位,但助他打下江山的都是明教中人,是以國號不得不稱一個『明』字。」台灣學者林悟殊經一番考證為文指出,金庸稱大明帝國為明教教徒打出來的,「缺乏足夠的證據,多為望文生義。」

小說畢竟和史實有段距離,但「面對金庸心情是複雜的,作為讀者只有敬佩,作為歷史專業研究者只有不安,」中研院歷史語言研究所副研究員林富士說,就傳達歷史知識來說,金庸顯然成就非凡。

金庸的歷史癖贏得史學家的稱讚,「金庸本人也寧可當歷史小說家,因為歷史小說的地位比較高,」林保淳認為,金庸還是有視武俠小說為「次級文類」的嫌疑。浪花淘盡英雄

不論如何,學者眼中的金庸小說,歷史地位已然大勢抵定。

「武俠小說不會再造成大風潮了,」林保淳認為,研討會久久來一次,大家覺得新鮮,武俠小說熱將趨於平緩。他有些悲觀的說,其實現在已是「文學沒落的時代,」就以大陸歷史劇《三國演義》在電視台播映,也引發一陣三國熱相比,大家都知道三國英雄、金庸小說裡的俠客,但未必人人讀過原著,每個時代只會留下少數知音。

不過也有人抱持「武俠小說沒有傳人有什麼關係」的立場,若真的沒有武俠小說可讀,隨著時代改變我們有偵探小說、驚悚小說,自有其他小說來收復武林失土。

正如宋朝蘇東坡所言,千古英雄,終將被浪花淘盡,江山代有才人出!

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)