已故俄裔漢學家卜弼德(P.A. Boodberg)曾經批評某些不諳中文的「中國專家」,像是衣履光鮮的叢林探險家,興致來時,雇幾個土著(中國助手)馱行李、斬荊棘,然後愜意享受原始叢林的神秘樂趣。

倫敦大學亞非學院遠東系系主任裴達禮教授(Prof.Hugh Baker)絕對可以免此譏評。他早年隻身前往當時猶未開發的香港新界小村莊作宗族研究,不但中文流利,廣東話更溜。

裴達禮教授也是少數積極於「與眾樂樂」的漢學家。他作電視節目、上廣播,也在報刊寫專欄、出版通俗書籍,力倡「把中國學問伸向社會」,以增加東西文化之間的了解。

以下是訪談內容——

問:可不可以請您先談談當年為什麼會在遠東系畢業後,走上社會人類學的路?

中國扇、香爐、符……,說明了辦公室主人不僅是位漢學家,且是人類學學者。(鄭元慶)

戰後社會科學大行其道

答:回答這個問題,我得先說明大戰前後研究方向、態度的不同。戰前,在這個國家不論是念大學或教大學的人,肯定是高高在上的士紳階級。在大學裡當教授、作研究,像是一種嗜好,喜歡、高興這麼做。這些「尖頭鰻」論錢,有的是;論地位,高得很,怕什麼!領不領薪水,無所謂,研究做到什麼程度,大學也管不著,所以可能有像俄裔漢學家卜弼德形容的態度,不過這種現象現在可以說是完全沒有了。

戰後的社會階級不那麼明顯,大學的經費由政府撥付,教授們領薪水過日子,得兢兢業業作研究、寫論文、指導學生,加上瑣碎的行政工作,日子沒有那麼愜意好過啦!還有念大學的學生,也可以得到政府補助,大學不再是有錢人的專利。

戰前戰後的研究方向也有差異,古典文學和歷史是戰前主流,戰後則是「社會科學」開始大行其道。我在一九六二年從倫敦大學亞非學院遠東系畢業,畢業後沒有錢做中國文學研究工作,而當時社會學、人類學有很多獎學金,我申請到一個倫敦大學和美國康乃爾大學的合作計畫,到新界作田野工作。

當時的考慮其實很實際——研究社會學才有獎學金,得過生活嘛!

裴達禮於一九六五年在香港新界上水村做田野調查時,與村長、村民合影。(裴達禮提供)

香港人的廣東話和我不同?

問:那是您第一次到東方嗎?當時心裡怎麼想?做些什麼準備?

答:我曾經去過香港,所以不算是第一次到東方,不過我在城市裡長大,到上水村作研究可以算是第一次「下鄉」。

我那時代的英國還有「當兵」這回事,我被派在香港服役兩年。說實在如果不是服兵役,我可能根本不會上大學,當然也不會學中文。我的父母是勞工階級,以這樣的家庭背景,我很可能去拉保險什麼的。可是在香港的時候,我覺得自己和中國人有股說不出的感情,所以決定將來一定要設法進大學學中文。沒想到後來果然念了中文系,還有機會再到香港作研究。

申請到獎學金後,我花了一年時間在政經學院修社會人類學,同時在亞非學院學廣東話。不過後來證明我當時學的廣東話太「古雅」,因為到了香港我才發現「這些人的廣東話怎麼和我學的不一樣?」別人聽得懂我,我講得很慢,很「正確」;可是上水村人一口帶俗帶俚、還帶點客家腔的廣東話,我幾乎完全跟不上。這種事情說實在是沒法子準備的。

「快來拍照,有喪事啦!」裴教授研究中國宗族制度,留下不少紀錄照片。(裴達禮提供)

十九世紀的人類學博物館

問:為什麼選擇新界上水村作研究?

答:一九六三年,我的指導教授Freedman在新界做了三個月田野,回來後很興奮地告訴我,新界像一個活生生的十九世紀博物館。當時其他的中國世界都改變了,台灣有土地改革,至於大陸,一九五七以來一連串運動,就不必說啦!在他看來,當時的新界是個人類學樂園。他研究中國宗族,我跟著他的路線走,也很感興趣。

六三年底,我一到新界,指導教授的翻譯梁先生帶著我開車到處看,有的村子太大或太小,有的雜姓,最後我找到上水村廖族,人口大約四、五千。村長人很好,他好像很明白我為什麼要做這個,他也對族裡風俗習慣瞭如指掌。後來那十八個月,他一路對我很好。

問:您當時很順利地住進村子?村民很快能接納您嗎?

答:不,當時沒那麼容易,進鄉下特別難,我在當時不單是第一個進上水村的外國人,恐怕也是唯一的。當地所有田產、地產、房屋都歸宗族所有,不只是「外國人」,就算是「外來人」,既不能買,要租也難。

裴達禮主張把中國學問伸向社會,以增東西文化間之瞭解。(鄭元慶)

成了半個「姓廖的」

我認識廖村長後兩三個星期就是重陽,村長邀我與村民一同去掃墓。族長、村長走在前面,大家看到我跟村長走在一起,似乎就比較接納我了,後來也有人願意把房子租給我。

說實在,那天的掃墓,我雖然不姓廖,可也很有點「感覺」。從那以後,村人也一直待我像半個姓廖的。

我租到的小屋是一座一百多年的傳統老屋,六個廂房,我住第三房。住進去時是空屋,村長弄來了一個衣櫃,一張床,房正中擺一張書桌,加上一把椅子,後來就這麼過的,沒爐、沒熱水,門外有個灶,燒草的。

第一天,我就開著門坐在書桌前讀書。我的策略是:如果我太主動,到外面去找人說話,他們一定會怕我、防我,所以不如以退為進,開門坐著「等」人進來跟我說話。現在回想起來,這個辦法的確好。第一個進來的是房東弟媳,她提著熱水瓶很勇敢地走進來,也不看我,把暖瓶放在桌上,就出去了,如此這般一直到三、四星期之後才開口說話。

後來的十八個月,她每天如此,可是我們說過的話,加起來也不超過一百個字。她特別好,我一直記著她。當時她一定是好心,想這外國人總也要喝點水什麼的吧!

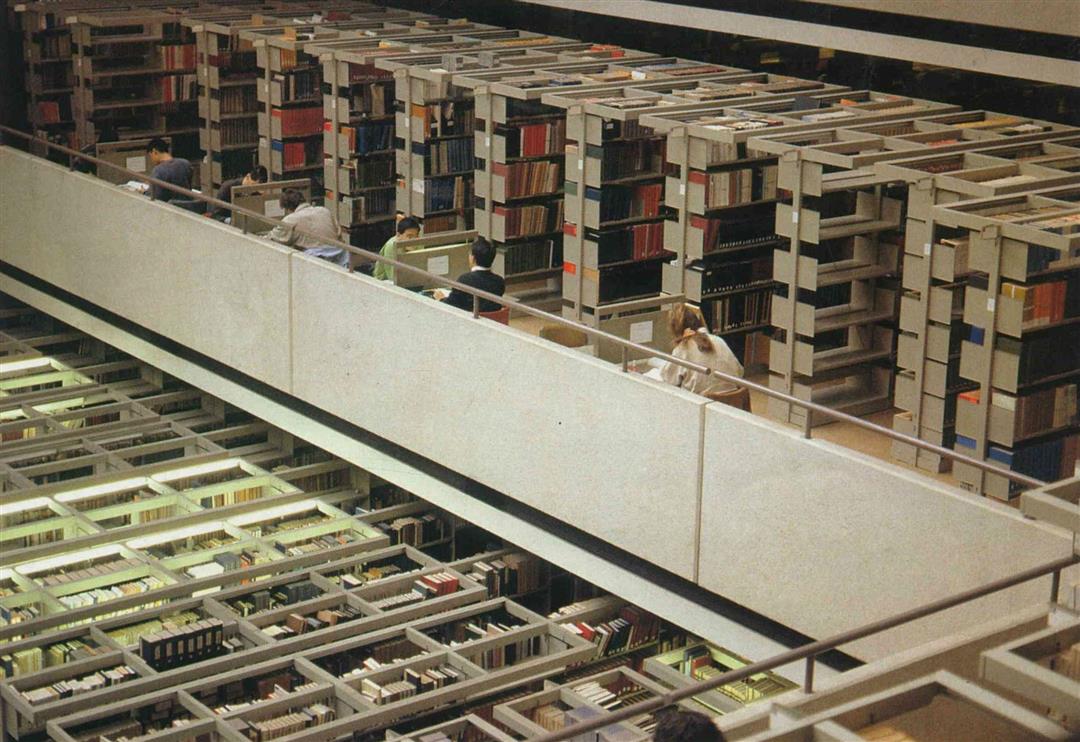

亞非學院擁有西歐最大的研究近代與現代中國的圖書館。(鄭元慶)

人叫「鬼佬」,我說「哈囉」

再就是孩子們,看我開著門,就在屋外跑、笑,叫「鬼佬」,廣東話洋鬼子的意思。他們叫「鬼佬」,我就說「哈囉」,幾星期後他們看慣了,就來跟我說話了。

問:談談您那十八個月的收穫?

答:在上水的那一年半,是我這一生中相當快樂的一段日子。我交了很多朋友,整天跟人一夥聊天,後來到我作完研究,要走時,他們告訴我原以為我是政府派來的「實習里民官」。

我特別記得一個中學女老師,廿七、八歲,村人叫她老姑娘,大家喜歡她,又怕她,因為她的大姆指歧出,村人覺得不吉祥。她對我特別好,帶我去見許多父老,談掌故。

我開始作人類學研究時,「社會科學」正當道,當時流行一種觀念,即是歷史不要緊,只要有嚴謹的社會科學訓練和分析,就可得到接近客觀的結果。這個想法在我一到上水村就受到考驗,在這樣一個傳統村莊,如果不熟悉它的歷史,簡直就是視而不能見、聽而不能聞。直到現在,我還相信歷史是一切的根本,是最重要的事。現在漢學界的趨勢,也有回歸歷史、經典的意思。

「現在的教授可沒戰前愜意啦!」繁重的行政工作,使裴達禮每天清晨在學院大門猶未全開時就上班了。(鄭元慶)

快來照相,要送葬啦!

最大的收穫當然是完成了博士論文的田野工作,我的研究主題是由廖族的組織、來歷,看宗族制度的作用。在這十八個月中,除了訪談族人,翻遍了家譜、族譜,去看神主牌、墓地,也參加族裡所有的婚喪喜慶,自己覺得對人生的體會,有了比較不同的看法。我印象最深的是送葬,這對中國人來說是件大事,但他們不像西方人那樣恐懼死亡,每次有喪事,他們就跑來叫我「快來!快來照相,有喪事啦!」

問:經過這樣深刻的生活經驗,您對不同文化之間的隔閡和誤解,一定有一番特別的看法吧!不久前,我在報上看到一則電視節目簡介,內容是說一位懷孕的英國婦女在香港一家郵局中暈倒,過了幾分鐘後才有人遞水給她,並且告訴她說:「你懷孕不應該出來,太危險了,因為中國人覺得這不吉利,所以不願意來幫你……」我相信報社編輯恐怕是認為這樣的「奇風異俗」非常吸引人,才特別詳述推薦。不過這樣的解釋,對我來說竟也是前所未聞……

唐人街,危險?

答:我想所有的誤解,問題都出在「溝通能力」上,這在那個社會都一樣。西方人常說「居心叵測的東方人」,也是不了解的緣故。

我有次在曼谷和一位同事經過唐人街,這位泰國專家說:「我們別進去吧,危險。」我問他:「什麼危險?」他說:「中國人危險。」我聽了哈哈大笑。對我來說,到世界任何地方,只要看到中國城、唐人街,我就覺得安全了,因為我可以用廣東話與人溝通,有時候還會一見如故。

結果我穿過唐人街,這位朋友硬是由外邊繞路再和我會合。後來我想,如果換作「泰人街」,我恐怕也會覺得不安全,而他會高高興興走進去。人對自己不熟悉,又無法溝通的事物,總是比較有戒心。

問:您除了學術研究外,也曾經在報上開專欄、上廣播、出版非學術的文集介紹中國文化、風俗,並且擔任著名電視節目「龍之心」(編按:這是一系列介紹中國社會習俗的紀錄片,中視「九十分鐘」曾播放)的顧問。我相信這是增加溝通,去除戒心最好的方法。您在這些專欄、節目的策劃中,怎麼避免觀眾期待的「刻板印象」,而達到溝通的目的?

把學問「伸出去」

答:我的確花了不少時間、精神在做這些事,也四處去演講,希望增加一般人對中國文化習俗的了解。我相信這是很重要的。我以為我們的「學問」,如果只是供「學者」之間討論,作用不那麼大,不能幫助一般人明白,因此應該願意「伸出去」,提高普通人的知識。

不過,這麼做也有同事說這是「學妓」,因為我「賣」。我承認我寫的東西因為是針對一般讀者,所以盡可能寫得叫人容易懂。但是這種批評我不接受,我或許不是英國的好學者,我知道不是,但我願意伸出去幫助一般人瞭解,我看這是好處,不是壞處。

我做「龍之心」和其他節目的原則是,在每一個「現象」背後,一定盡可能提供歷史、文化的背景。中國人看重送葬,為什麼?當然不只是一個奇怪民族的奇怪做法,觀眾如果能同時瞭解背後的文化意義,感覺就不一樣了。

「龍之心」製作單位投下了四百萬鎊,結果出乎意料地成功,影片賣到世界各地。不過我並沒有「名利雙收」,賣的錢不是我的,「名」也只在片尾出現了一秒鐘,大概沒有人來得及看到。

港人眼中只有「錢」?

問:英國電視上有「龍之心」這樣的好節目,但是也充斥著「黃線街」(編按:這是英國商業台正播放的影集,內容以英國警探與香港幫派間的追逐為主,頗受一般大眾歡迎)之類充滿刻板印象,把中國人(香港人)形容成使暴力、搞幫派的壞胚子的影集。前陣子「香港法案」討論正烈的時候,我也在電視上看到一個節目,把香港人都看成只知道追逐金錢、名牌、養小老婆的物慾動物。節目裡形容香港的太太們「像非洲土著,喜歡把財富都穿戴在身上」,攝影機就照在她們的金錶、鑽戒和香奈爾時裝上。像這樣的刻板印象一再出現,也難怪英國大眾要視「港人居英權」為洪水猛獸了。可不可以談談您對香港人的看法?

答:我在香港有很多好朋友,我很同情他們的未來。近廿年香港的繁榮,是香港人自己辛苦來的,像台灣一樣,沒有人送財富給他們,也不是從天上掉下來的,而是雙手掙來的,現在他們喜歡怎麼享受,是他們的權利。

香港人的確看重錢,因為不追錢,就餓死了,很簡單的道理。一九四五年香港只有六十萬人,到四九年大陸逃出一百多萬人,沒有房子、沒有工作。一百萬人做什麼?做工!製造便宜貨,大受歡迎。香港沒有自然資源,什麼也沒有,不辛苦工作攢錢,就只有死路一條,這不是喜歡不喜歡錢的問題,沒法子啊!

你驕傲、我排外,半斤八兩

這情況是卅年前的事,但一路下來,每年香港都有新的危機,或缺油、或缺水,或是中共有運動,新難民湧來,現在香港有將近六百萬人了。這樣的背景,不辛苦怎麼辦?不追錢攢錢那來安全感?我覺得批評香港人整天只知道找錢不公平。如果你問我這樣的社會好不好?我可以告訴你,我不喜歡。但是我敬重香港人。

問:很多英國人擔心幾百萬香港人,在九七以前湧到英國,會帶來難以解決的社會問題。反對居英權最力的國會議員諾曼.泰比(Norman Tebbit)則一再強調中國移民不容易融入當地社會。您的看法呢?

答:中國人所到之處,總會出現中國城,否則他們活得不快樂,肯定是這樣的。可是不只中國人才這樣,香港的英國人在那兒一百五十年了,也只在白人社會打轉,是同樣的道理。坦白說,中國人和英國人的民族優越感和排外心態都是世界級的,半斤八兩。

真正的問題是,戰後以來的英國接收了許許多多的殖民地人民,現在吃不消了。倫敦到處是無家可歸的流浪人,住房、失業問題嚴重得不得了,所以大家擔心。當人們不滿現狀的時候,怪外來人是最方便的出氣口。不過我相信港人來英,絕對對英國經濟有幫助,澳洲、加拿大都爭著要港人投資呢!

港人居英問題多

問:如果英國人擔心的是住屋、工作問題,又希望中國移民能融入英國社會,是不是可以做些什麼準備呢?像瑞士在接待移民上就做得相當成功。

答:不巧得很,英國在這方面的組織能力相當有問題。七○年代越南人來,不過一、兩千人就弄得亂七八糟。當時政府準備了陸軍不用的兵營給他們住,像坐牢一樣。其中沒人管理,只派些義務工作員去,這些人是誰?是一群中、高階級有錢有閒的老太太,正是社會階層中最不喜歡外國人的族群。叫這些白人老太太去照顧他們眼中「髒兮兮的越南人」會有什麼結果,不問可知。廿年過去了,這些越南人到現在還沒有完全安頓下來。

香港人當然不是這樣的難民,我也懷疑到底會有多少香港人真正想來。英國沒錢、天氣又不好,在港人移民意願中排名第九。我想他們即使來,恐怕也只會待一、兩年,九二年以後可以拿英國護照到任何歐洲國家去闖天下。還有東歐,像東德這樣的地方,也可以開疆闢土,這是香港人最擅長的。

我想無論究竟有多少香港人會來,英國社會得有準備才行,否則將來一定要付代價。問題是,英國政府到現在還是堅信發給居英權能穩定港人信心,因此是「準備」他們不來的!

英人喜發護照,中共怒賞耳光

問:可是事實擺在眼前,麥浩德(Francis Maude)訪問北平之後,中共說得很清楚,他們不承認英國有發護照的權利,九七之後,這些護照將「不值一張白紙」。香港人得到這樣的「保證」,還不收拾細軟,一旦護照到手,就直奔英國嗎?究竟為什麼英國政府對中共的態度如此軟弱?而麥浩德訪平後挨的這記悶棍似乎也顯得不大必要,他與北平之間的溝通,顯然有相當嚴重的障礙?

答:一九八四年的「中英聯合聲明」事實上是不得不然的事,九七年一到,新界沒有法子不還給中共,新界一還,香港、九龍,沒有飛機場、沒有水,什麼都沒有了。中共很明白這一點,所以我們去談香港問題的時候,沒牌可打,北平的要求也沒法子不聽。

再說,「聯合聲明」看起來好極了——維持香港穩定繁榮,保證五十年不變。英國政府和西方國家都以為這麼做特別好,因為他們實在不了解香港,也不懂中共是怎麼回事,白紙黑字都寫下來了,還有什麼問題。中共也很高興,覺得自己寬宏大量,因為他們實在不明白什麼叫「不干涉」。

只有香港人心裡有數,不只是四九年,五六、五八、六二、六六、六七……,每一次中共的政治運動、經濟問題,香港人都看在眼裡。於是,在「維持港人信心」大業上,「中」英雙方都信心十足——除了香港人。「六四」之後,就更不用說了。

英國政府處理中國問題一直搞不好,追根究柢是英國人對中國的了解太淺。

曾是「殖民官搖籃」

問:亞非學院過去有「殖民官搖籃」之稱,也培養過三任港督,而您說「英國政府不了解香港」,學校是不是該負點責任呢?

答:哈——,我想我們沒有這個責任的。「殖民官搖籃」的時代過去很久了,英國現在沒有幾個殖民地啦!英國學界對政治的影響力也不像美國,我們和外交部的關係,只是每年提供中文課程,教點語文,和中國歷史、社會背景。

問:在台灣,人人知道英國有牛津、劍橋,可是知道亞非學院的卻不多。去年英國教育部在台灣辦的大學教育展很成功,不知道亞非學院為什麼沒有參加?

答:不止在台灣人人只知道牛、劍,在美國,甚至英國也一樣,英國人也會說「除了牛津、劍橋,英國還有大學嗎?」如果你去問英國人,美國有什麼大學?很多人會答:「哈佛、耶魯」,至於普林斯頓,「普林斯頓是什麼?沒聽過!」這不奇怪。去年的大學展,我們參加了香港的展出,我相信今年九成會去台灣。

來來來,來亞非

問:要不要趁此機會向台灣的讀者介紹到亞非學院念書的好處?

答:亞非學院在倫敦中心區,圖書館的中文藏書是歐洲最具規模的,而且大英圖書館、公共檔案館……,都在附近,蒐集資料很方便;另外,亞非學院的中國專家有廿幾位,包括文學、地理、社會學、人類學、甲骨文等各方面,在歐洲也是最多的。

問:可不可以請您為中國學生到亞非學院研究中國問題找個好理由?

答:我想亞非學院,甚至英國所藏的珍貴資料就是個好理由。其實台灣學生來這裡不見得只能做中國研究,別忘了我們曾經是「殖民官搖籃」,這裡亞洲、印度、非洲、中東等地的區域研究都很有傳統,資料、師資也豐富。台灣近年來開展外交,一定需要這樣的人才。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)