這是李約瑟到目前為止最滿意的一張照片,攝於美國華盛頓。

從一九三八年李約瑟立意「寫作一部有關中國科學,思想與技術的系統、客觀、權威的史書」以來,劍橋大學出版的「中國之科學與文明」至今已發行七大卷十五分冊;而為此執著一生,耕耘半世紀以上的主要撰述者李約瑟博士,則仍以其驚人的毅力繼續撰寫眾所期待的結論。今年十二月九日是李博士九十大壽,本刊「全球漢學與漢學家系列」特別製作專題,報導這位不願被稱作漢學家,卻對增進西方世界認識中國科技文化有卓越貢獻的英國科學家。

李約瑟生於一九○○年,回顧他的一生志業,就像翻閱一本活生生的廿世紀史;特別是在東西方之間的接納與排斥、理解與誤解的這個章節裡。

站在天翻地覆,價值重整的世紀末九○年代來審視這段歷史,就更是興味十足了。

李約瑟的畫像,懸於研究中心內。(鄭元慶)

生化學界,平步青雲

「中國文化裡沒有科學?」這樣的問題,在今天看來不免揣陋,因為經過李約瑟和他的助手們超過半世紀以上的引經據典,爬梳古籍,現在無論東西方多能理解到古代和中古中國的科技成就,和當時遠遠領先西方的事實。

李約瑟的一生可以一九三七年為明顯分界。在此之前,他是一位已然名重士林的科學家,他在一九二四年獲得劍橋大學博士學位,隨即當選該校凱思學院院士,同年與第一任夫人李大棐(Dorothy Moyle)結婚。倆人皆是享譽歐美的胚胎生化學家,後來又同時當選英國最高科學組織皇家學會會員,成為學會十七世紀成立以來,繼維多利亞女王與王夫艾伯特之後唯一同時入選的夫妻檔。

他在卅一歲那年出版的三卷「化學胚胎學」、卅二歲出版的「生物化學形態學」和其後完成的「胚胎學史」皆為學界肯定的原創性著作。他在生化界的名氣平步青雲,直到一九三七年與中國「墜入愛河」,就此徹底改變了他的發展。

中國之科技與文明套書的封面,採用古代中國人物畫。(鄭元慶)

與中國文化墜入愛河

根據李約瑟自己的說法是,當年劍橋來了三位中國研究生:魯桂珍、王應睞、沈詩章。他們在實驗室裡的優異表現「完全不下於西方人」,因此引發了他的疑問:「既然他們的心靈同我沒有兩樣,為什麼中國沒有發展出科學傳統來?」

這個疑問終於教他花了一生的時間和全副精力試圖解答。一九四二年,他受聘為重慶英國駐華大使館中英科技聯絡處主任,因此有機會親往中國蒐集書刊資料,並遊覽各地,與學者工匠們琢磨學問,正式開始寫作。

嚴格說來,李約瑟並不是研究中國古代科技史的第一人。事實上,歐洲漢學界在十九世紀已經注意到中國古代天文學,並且試圖推測來源:巴比倫、阿拉伯、印度、伊朗,都在列下,當然也有學者萬分慷慨地不排除源自中國本土的可能性。

此外,從民初到抗戰期間,中國學者們也著書立說,發揚古代科技的輝煌歷史,尤以抗戰前為盛。中央研究院院士,也是李約瑟研究所現任所長何丙郁表示,當時學者們對傳統科技的濃厚興趣,一部分原因來自學術以外的因素。因為當時中國的國際地位一落千丈,經濟、科技、軍力……,皆瞠然落後,加上西方學界及東洋學者的有意輕視,無不激起學者們的「文化保衛戰」,努力彰揚古代科技的成就。

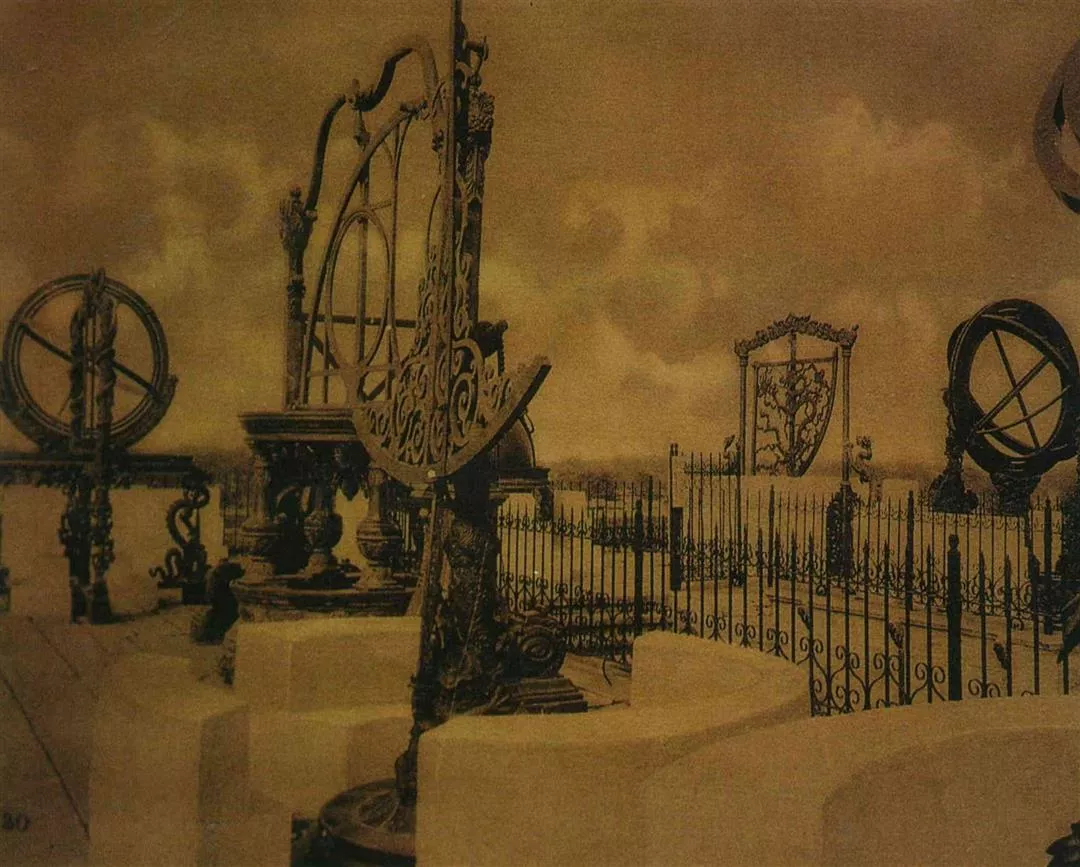

李約瑟複製之中國古代儀器。(鄭元慶)

地利人和,成經天緯地之作

可惜這些成果並不能引起國際、甚至灰心喪志的國人注意;直到李約瑟以他在科學界原有的聲望和過人的毅力,從事最大規模的、全面的東西科技文化比較研究,才引起矚目,中國科技史也深獲國際肯定,正式成為一門新學問。

一位接近李約瑟的學者分析他所以能成就如此巨構,實有旁人難及的條件。首先當然要歸功於他淵博的學識和驚人的意志力、甚至活力,才可能勝任如此龐大的研究計畫;其次,劍橋雖然未見得提供過精神或物質上的支持,但也只有劍橋的學風傳統,能容忍一位醫學院院長不務「醫」業,不帶學生,只全心一意,專其所愛。

據說過去只要他在專心寫作,官無論大小,事不分緩急,學院來的訪客即使已經佇立桌前,也一律得不到博士抬眼一瞥。這也是李約瑟性情中人的一面。

除了劍橋尊重學者的自由學風,李約瑟有幸能得德慧賢妻,也為識者欣羨不已。他的第一任妻子李大棐完全任由丈夫投注全副心力在中國科技史上,夫妻倆未育子女,李約瑟又將父母遺下的產業也全數投入寫作和研究。李大棐年長於李約瑟,但她一直伴他到一九八七年底,以九十二高齡辭世。

另一位伴讀一世,居功至鉅的,當然是他的現任妻子魯桂珍博士。對於這位來自中國的主要合作人,李約瑟曾在一首詩中表達感念之情,並以「解說者,對照者,確保關聯,無可分離」來說明他們之間的合作關係。來自魯博士的助力,和一生伴隨,無疑也是世所難求的絕配。

中國古代科技發達,只是近代未能更上層樓,圖為南京紫金山天文台。(鄭元慶)

昂首天外,創比較科技先河

這些可遇而不可求的條件,或許能解釋評者所謂「經天緯地」之作的產生背景,但要說明李約瑟志業的「昂首天外」,還得回到廿世紀上半葉的歐洲學界。

李約瑟開始立意寫作中國科技史,是在三○年代,當時即使在歐洲,(西方)科技史也還算是新興學門。

經過大戰的洗禮,歐洲不但漸趨沒落;在飽嘗戰火之餘,也親見新式武器的毀滅性。一些有先見的科學家難免懷疑起幾世紀以來西方人對科技的樂觀看法。他們於是企圖由科學史的研究鑑往知來,找到克服科學危機的良方。

李約瑟可算此中先驅,但他不像一般科學史家在歐洲文明自覺或不自覺的民族優越感下,極力強調現代科學是西方的專利,不願承認其它文明過去直接或間接的貢獻,甚且刻意貶低其他民族的科學成就。相反的,李約瑟另闢蹊徑,由科技比較史下手,重新評估人類科技知識的發現與傳播,尤其是中國古代及中古的科學技術。

中央研究院院士何丙郁教授,已成為李約瑟繼承人,出掌李約瑟研究中心。(鄭元慶)

中國沒有科學?

這時候西方人對中國的普遍觀念,仍然延續了鴉片戰爭以來的積弱形象。至於科技貢獻,按李約瑟的說法是,下焉者以為中國根本沒有足以稱作科學的文明可言;稍稱博識者,則宣告中國只有人文科學,無自然科學。正如清季國人對西洋科技的籠統評斷,中國的古代發明在廿世紀西方人眼中,居然也一言以蔽之,奇技淫巧是也。他們認為至多稱之為工藝技術,談不上科學理論的層次。

當時比較著名的理論,像F. Morthrop指出亞洲人長於直覺與美學,所以在美藝上表現較著,不像西方人長於理論與實驗,因此對科學貢獻卓越。大名鼎鼎的愛因斯坦雖對中國鮮有所知,也放言中國哲人不能取得科學成就,不足驚怪,如果他們居然有這些成就,才叫奇事。包括中國哲學大師馮友蘭也在民初大作文章,解析「中國何以沒有科學」。而科學史家C. Gillispie更憂心忡忡,深怕未受基督教文明洗禮的非西方人,生長於對人類沒有高度責任感的文化環境中,一旦佔用了西方的科學與技術,後果不堪設想,「要是中國人揮舞著炸彈,我們的日子要怎麼過?」

就在這樣的環境和成見下,李約瑟以西方知名科學家的身分著書立說,四處演講,不但強調「炸彈本是中國的發明」,還要說若不是中國人發明瞭火藥和銃砲西傳,歐洲中古的貴族堡壘不可能解體;封建體制一旦解體,才帶來了此後的社會轉機:資產階級興起,文藝復興和科學革命。

李約瑟在研究古代中國科學技術的過程中,曾經製作不少模型以求證。待研究中心全部落成,他將把所有製作、蒐集,受贈的模型闢專室陳列。(鄭元慶)

現代科學,人類公有

李約瑟在「中國之科學與文明」和其他著作中,不厭其詳地爬梳中西史料,一一比較發明技術的出現年代和傳播的可能性,然後舉出除火藥、羅盤、印刷術外,從太陽黑子循環的記錄、機械鐘、挽馬法、水車、輪船、煉鋼、鑽井、鐵索吊橋、尾軸舵、免疫學等種種中國老祖宗的發明和傳播,無一不為文藝復興以來的現代科學提供助力。

他把伽利略以來的現代科學與古代、中古科學分別界定,認為亞洲民族曾經幫助西方把中古科學的形式基礎建立起來;尤其中華民族對今日世界的生物學、化學、天文、物理,都功績卓著,不容抹煞。

他在一九六一年牛津科學史研討會的論文中指出:……且讓我們拋開那種知性的驕傲,不再吹噓什麼我們是生來就有智慧的民族;且讓我們以現代科學只誕生於歐洲為榮,但不要藉此想獲得永久的專利權。因為伽俐略時代所誕生的,是全人類公有的智慧,是不分種族、膚色、信仰、地域的,全人類的思想啟蒙運動。任何人都有資格,都能參加,是人類公有的現代科學,不是西方科學。

一切榮耀永歸於你

這段話清楚地表達了他知名的「世界一家」哲學和胸懷。他這樣的想法早在一九四六年發表的一首詩裡,已然出現,此後一生的投入,毋寧是步步求證的工作。他在詩中表示,中與西,中國與歐洲,是在相同的旋律上,譜寫出不同的交響曲罷了;詩的最後一段則引用了禮記的「天下大同」作結。

世界一家的理想固然美好,但他處心積慮證明中國文化在科技上的優異與優先,卻直接傷害了西方人十七世紀以來,以現代科技獨尊天下的驕傲。儘管在李約瑟的人文胸懷裡,「與人類愛和友誼比較起來,驕傲是件不足為道的東西」,但當年出版「中國之科學與文明」第一卷的時候,仍然面對了兩種當道強勢的質疑。

他的繼承者何丙郁教授指出,當時一些窮經皓首的漢學家難免認為中國科技史的研究應歸屬他們的範疇,因此相當好奇這位生化權威要怎樣寫出一部中國科技史來。何教授解釋說,事實上李約瑟從未想過要向漢學家們炫耀他的才華。他真正用心處,其實是針對當時「劍橋史學派」代表的所謂西方「正統史學派」——他們獨尊希臘以來以歐洲為中心的文化為正統,輕視中國史學。當時劍橋歷史教授H. Butterfield享譽歐美,卻為漢學家一句「中國不能被摒諸人類歷史的主流之外」而與之大打筆仗,其成見之深,可見一斑。

還給中國一個公道

「中國之科學與文明」第一卷在一九五四年出版,內容是介紹中國史地文字,並未涉及科技;而兩年後談論哲學與思想史的第二卷問世,卻遭到猛烈批評。普林斯頓的C.Gillispie認為李約瑟是個馬克斯主義者,用馬克斯觀點論述中國科技史,未免不可靠;也有其他歷史學者仍然堅持中國缺乏邏輯與實驗傳統,因此從中國文化中去找科學思想,根本是錯誤的。

此後直到一九五九年,第三卷出版,根據何教授的說法,由於這本書的內容太專門,一般漢學家看不懂其中所討論的數學、天文學和地質學;西方科學家又對中國語言文化十足外行。而對李約瑟來說,這些範疇正是他的本工行當,不免把他的淵博學識在此發揮得淋漓盡致。如此一來,不但抨擊的人比以前少了,相反的,卻震撼輿論,廣獲好評。此後,「廿世紀最佳西方漢學鉅著」「超越世紀的佳構」之類的形容,幾成定論。

「中國之科學與文明」也在評者的讚譽和暢銷下,由出版社建議,在原訂七卷下另出別冊。如此一來,原書幾乎無限制地擴展下來,歷數十年猶在進行之中。隨著他年歲漸高,「鉅著何時完成?」也成一般人聽到李博士大名的當下反應。

李約瑟本人談及這份龐大的終身事業,也表示始料未及。他已經不考慮「獨力完成」的理想,並將合作者擴及世界各地的專家學者。他強調,西方人長久以來以為中國沒有科學,是極大的不公道,他的一生志業無非是要「還給中國一份公道」。而目前主要的卷冊多已完成,其餘部分也在進行之中,當初的心願算是已經達成了。

寄情「烏托邦」

在天下一家的理想情懷,和一心矯枉西方成見的心意下,李約瑟這份對中國的深厚愛戀,有時也難免被認為過於褊坦中國。尤其他早年愛屋及烏,把毛澤東比作柏拉圖筆下「理想國」塈僧的「哲學家領袖」,就十分十分地「烏托邦」了。他在文革末期的期刊論文中,也曾經對勞改下放有過相當樂觀浪漫的看法。

在文化大革命期間,中國大陸的一切科技史研究都停頓了,所有學術刊物也停刊了好一陣。當時研究所來了一位訪客,正好拿了一份當期中國大陸出版的「醫學雜誌」,其中除了一篇與眼科針灸有關的文章,其餘全是談政治和主義。他拿著雜誌問李博士的意見,得到的答案是:「有一篇總比沒有好。」何丙郁教授據此形容李約瑟「一生不說人壞話的個性」。但問另一些漢學家,則有相當不同的看法,一位漢學家即表示:「李約瑟的成就非比尋常,但他在政治上的看法,未免天真得像個孩子。」

李約瑟的一生,走過了一部活生生的廿世紀史。從科學主義者的樂觀自得,到反科學主義者的徨惑質疑,直到環保運動揭竿而起;從馬克斯主義者嚮往著遙遠的天堂樂土,到東西陣營的分化對峙,直到柏林圍牆倒塌、東歐革命、蘇聯改革、冷戰結束,我們何其不幸親見山川汙染,大地敲起警鐘;又何其有幸不曾經歷馬克斯實驗場的劫數。

廿世紀在變幻莫測中走向最後章節;由此回顧李約瑟對人類文化了解及尊重的貢獻,他的一生,無非是一部科學人文主義信仰者和實踐者的動人傳記。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)