文人賴和一生行醫,仁心仁術救人因而博得「彰化媽祖」之名。但賴和在台灣史上的定位,卻源於他對「台灣新文學」的貢獻。

今年五月,當位於彰化的「賴和基金會」以紀念音樂會、話劇公演、影像巡迴展等方式來紀念「台灣新文學之父」賴和一百歲冥誕時,「尋找賴和」的話題,開始被各界所討論。

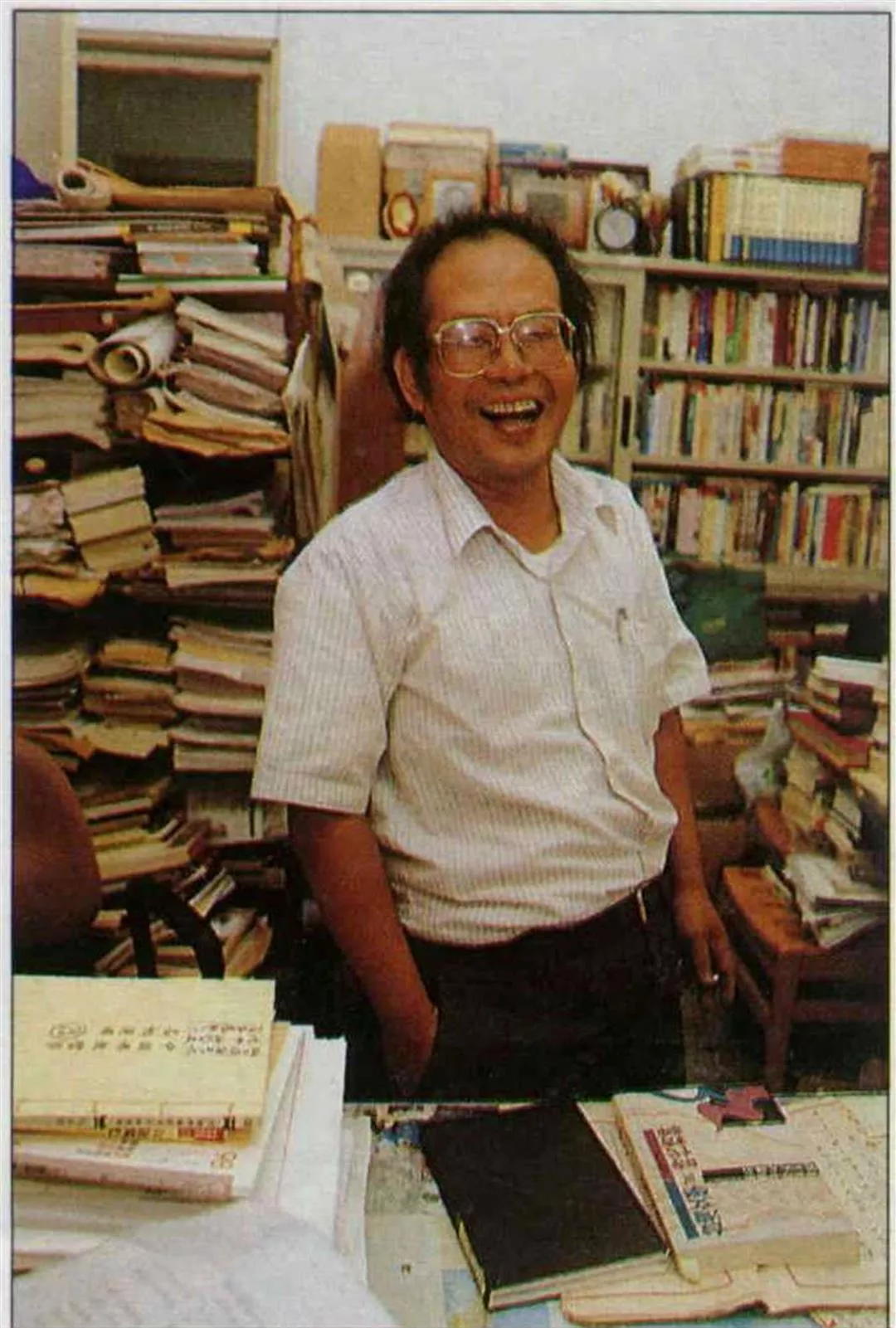

就好像打開家中長久塵封的寶盒,又像是重溫一場模糊而苦澀的回憶。賴和是誰?「現在去問十個大學生,大概有九個會說『不知道』!」成功大學歷史系副教授林瑞明說起來很是感慨。

當曾受賴和啟發、算是賴和後輩的作家楊逵、鍾理和的文集一本本出版,當愛台灣、認識台灣的本土運動成為社會熱潮,在歷史上已有明確定位的「台灣新文學之父」賴和,為何沒有受到應有的重視?

賴和新體詩手稿,<南國哀歌>為「霧社事件」而寫,藉此譴責日本人屠殺霧社住民。(薛繼光)

「走街先」引導新文學運動

賴和,本名賴河,常用的筆名有甫三、走街先、懶雲等,台灣彰化人,生於一八九四年甲午戰爭爆發那年,卒於一九四三年。他的一生恰與日本據台時間同始終。

賴和出生於民間「小傳統」家庭,祖父是鄉間出入喜慶葬儀場合的「弄鈸仔」(類似流浪樂師的民間藝人),父親是道士。但是,重視子女教育的父祖,在賴和十歲時,仍送他至書房學漢文,然後在日本政府政策下入公學校「讀日本書」。十六歲,賴和考進台北醫學校(今日台大醫學院),接受專門的醫事訓練,可以說賴和的教育背景,兼有傳統文化與現代知識的雙重經驗。

歷史上的賴和,主要的貢獻在他引導了日據台灣的新文學運動。這也是後人了解、認識他的起點。

跟五四時期新文學運動類似,所謂「台灣新文學運動」,簡單的說,就是在一九二○年日據中期時,有賴和等一批具舊漢學基礎的文化人,他們嘗試以白話來寫詩、作文,一方面藉白話文學來啟迪民智,一方面也以創作來表達日據下台灣民眾的心聲,是日據中期以後「非武裝抗日」的具體行動。

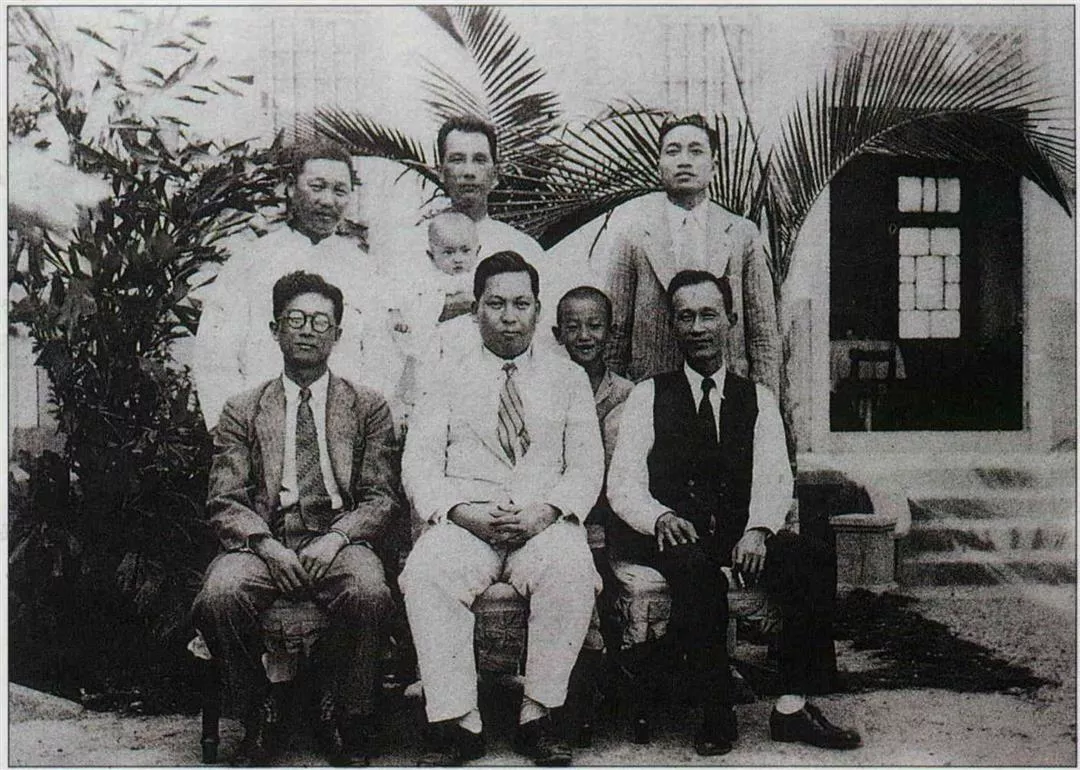

賴和與家族在一九二四年左右的合影。後排左二為賴和,左四其為賴天送,中排坐左一賴和妻,手中抱三子賴燊。(賴和紀念館提供)(賴和紀念館提供)

撒下第一粒種籽

台灣新文學發軔時,台灣社會已經被日本統治近二十五年了。「當時的新文學作家,像賴和,除了幼時接受過短時間的漢文私塾教育外,大半時間讀的是日本書,接受的是日本教育,在五四新文學運動發生不久後,就能以中文來創作新文學作品,而且成績可觀,令人不由得敬佩」,民國六十七、八年間,南來北往搜羅台灣新文學史料,最後編成「賴和全集」等六本書的明潭出版社負責人李南衡說。

林瑞明指出,一九一九到二○年間,賴和至廈門博愛醫院任職醫官,當時正逢五四運動高潮,也是中國反日運動最激烈的時候,賴和從廈門回來後,在傳統詩稿本中,不斷以白話詩來習作,顯見他從五四運動中已汲取養分。

台灣史學者張恆豪指出,台灣新文學運動發軔於一九二○年代,賴和是「揮下第一鋤,撒下第一粒種籽」的先驅。一九二五年,卅二歲的賴和,便以白話文發表第一篇隨筆<無題>,及第一首新詩<覺悟下的犧牲——寄二林事件的戰友>,及第一篇白話小說<鬥熱鬧>,一直到他四十三歲為止,或小說或新詩或隨筆摻雜著寫,而這一系列作品,便構成台灣新文學「草創期」、「開展期」的核心。

賴和紀念館收存的三○年代刊物十分珍貴,有些是台灣碩果僅存的期刊。(薛繼光)

踐踏只得由他罷!

「香煙成堆,好酒如淮

我頭社的兄弟啊

搖著輕槳——款款來

水草礙行舟

莫惜少迂迴

這是一九二二年,賴和從廈門回來後所做,文白夾雜的型式,可看出為初期的著作。到了一九二三年他在因「治警事件」被押下獄的前一晚所做的白話詩<草兒>

「春要來了,草地上——

被牛羊踐踏過的——

草兒——再要發生了!

含蓄無限生機的!

草兒——依依地、蓬蓬地——

覺悟似的發芽來!

似對人們——說:

『不相干——發芽仍舊要發芽、甜美的露增著、和煦的風吹

時候到了不容生生地閃著

踐踏只得由他罷!

我們亦各有天職』」。

其境界、含意都深遠得多,「踐踏只能由他,不是屈服,是『覺悟』產生的力量,這是賴和的心鏧,也是日據台灣民眾的心聲」林瑞明詮釋說。

「賴和在習作白話詩時所用的語調,基本上是中國白話文的語調,他可能無法講流利的北京話,但多少有些基礎」,林瑞明說,這遠可追溯他在台北醫學院時代學過的國語正音,及前去廈門的影響。而他對白話文的應用,也透過閱讀當時的新文學作品而來。

今日位於彰化火車站不遠的賴和紀念館內,仍零星保存著三○年代,由大陸過來的文學期刊,像《語絲》、《文學周報》等。「這些雜誌以前都放在賴和醫院診療室的小邊間,自成一個小小圖書室,是當時彰化文人時常流連的地方」,賴和的兒子賴燊說。

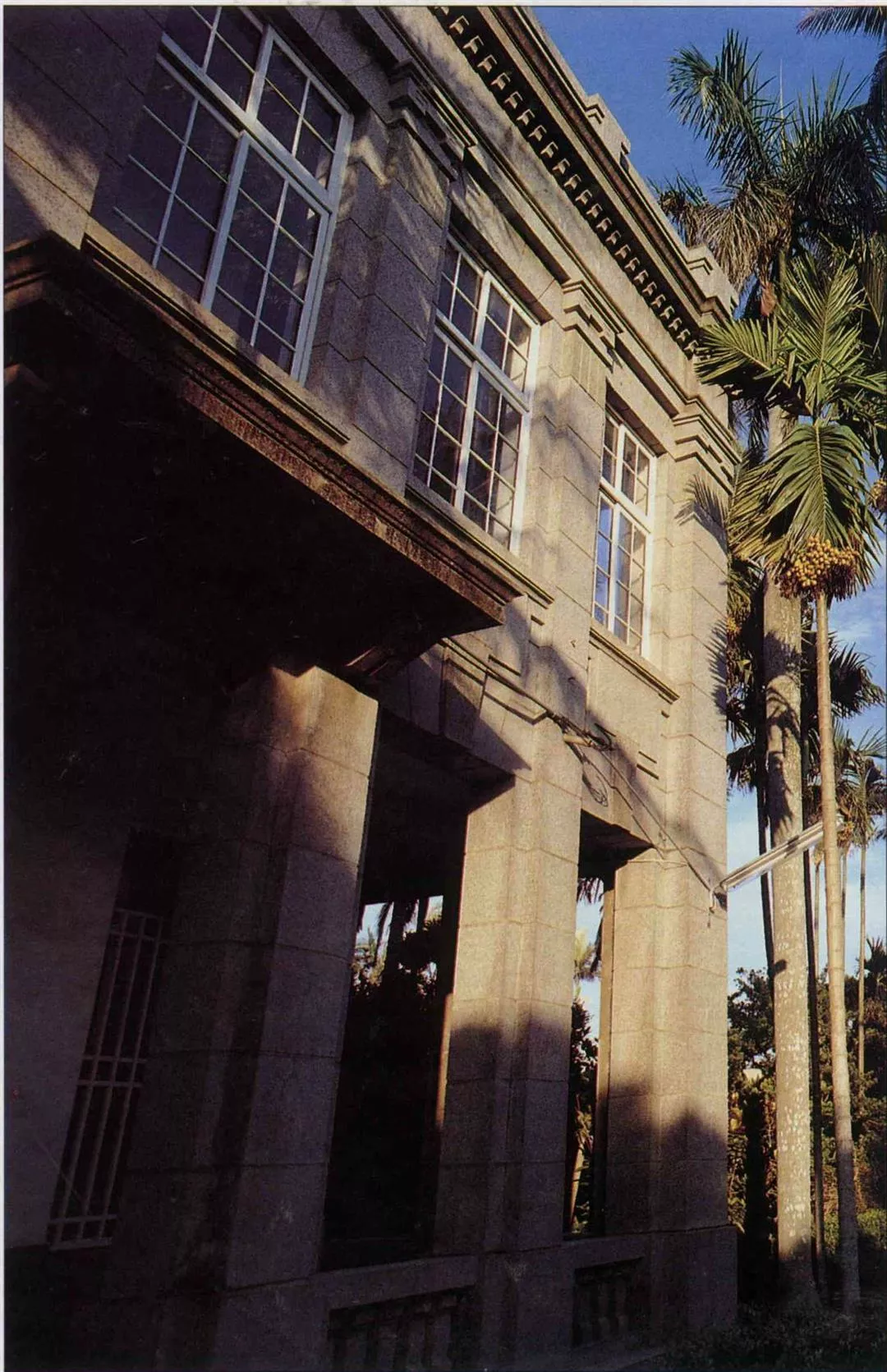

昔日賴和與文友聚會的「默園」,如今只有陳虛谷的一房子嗣留守,巍峨的建築顯得清寂。(薛繼光)

「台灣魯迅」賴和

出身於民間,又受到一九二○年代社會主義思潮影響的賴和,在創作新文學時,很有意識地「從土地與人民出發」,林瑞明說。他的作品中毫不掩飾地表達對小市民、農民、商人的同情,忠實地批判了日本人在政治、經濟上剝削台灣人的現實,對舊社會的黑暗面,也有所批評。

例如<一桿「稱仔」>,講的就是一位因生病而失去耕地的農民,他向親戚借一隻金花簪,典當作本錢,並向鄰居借得一根秤子做生意。他在街上得罪了警察,說他的秤子不準,而根據度量衡的法令被起訴,於是發生了悲劇。

又如<豐作>,說的是一位農民為了希望獲得會社超額生產獎金,以便給兒子娶媳婦,辛苦終年,只等待著收成。但製糖會社卻一下子發表新的採割規定,又使用動過手腳的磅秤來苛扣他們,使得他美夢落了空。

再如<可憐她死了>,講的是富戶阿力雖有大小三個太太,卻又買來窮人家十七、八歲的少女阿金,當作性蹂躪的工具。因為「買個女人,比上妓院便宜十倍」。阿金後來死了,但阿力的惡性仍在。阿金未死前,阿力已又托人「替他物色一位可供他蹂躪的小女人」。

「在賴和的小說裡,我們看到一群被舊社會有力者壓迫的弱者,也看到被日本殖民統治者恃法壓迫的人民,這正是賴和生存時代的寫照,他以文學作品客觀地表現出來了」,林瑞明說,「比起同一時期中國大陸的作家像魯迅等,賴和的作品一點也不遜色。」

賴和與文友攝於「默園」。後排左一為賴和,中抱子者為陳虛谷。攝於一九三四、五年間。(賴和紀念館提供)(賴和紀念館提供)

台灣新文學之父

文學成就之外,賴和常被感懷的是他提攜後進的襟懷。他先後主持過當時台籍知識菁英所辦的《台灣民報》、《台灣新民報》、《南音》學藝欄,在一片尚待開墾的新文學園地中,努力走出道路來。幾乎同時期的台灣新文學作家,像也是台灣新文學作家的楊守愚、楊逵等,都曾受過他的提攜。楊逵原名楊貴,他的筆名「逵」也是賴和取的。

一九四三年,楊守愚在悼念賴和逝世的一篇文章中描述當年賴和主編《台灣民報》的苦心。

「他當時幾乎是拚著老命去做這份工作的,他毫不珍惜體力地一一刪修別人寄來的稿子,有時甚至要為人修改原稿的大半部分。常常有些文章,他簡直只留下別人的情節而從頭修改過。」

「台灣新文學能有今日的隆盛,賴懶雲(賴和)的貢獻很大,說他是培育了台灣新文學的父親或母親,恐怕更為恰當。」一九三六年,也是新文學作家的王詩琅,在他的「賴懶雲論」寫著。賴和在生前即博得有「台灣新文學之父」的美名。

賴和在日本統治之下,寫作主題直指殖民地時弊,又堅持以漢文寫作,具強烈的民族意識。加上他積極參與當時台灣第一個有組織的文化團體——台灣文化協會,以行醫的收入,支援了左右翼的政治社會運動。這樣的行止當然不見容於日本政府。

賴和一生兩次被捕下獄,第一次在一九二三年,因「治警事件」下獄,第二次則在一九四二年因「莫須有」罪名被捕。

第二次入獄時,賴和不像第一次入獄還有閒情欣賞窗外景緻——「時飽眠酣坐不孤,枝頭好友黑頭烏」的壯志,相反的,卻因不知何日出獄,操煩家中經濟而鬱鬱寡歡。更糟糕地,在獄中還心臟病發作。

「第二次入獄時,父親是騎著腳踏車被約談到警所的,出獄時,卻已病弱得要人攙扶」,賴燊說。賴和出獄次年,即因心臟病去世,享年五十歲。

「莽莽乾坤舉目非 此身拼與世相違 誰知到處人爭看 反似沙場戰勝歸」。一九二三年,賴和(前排居中著長大被捕,次年一月出獄時與難友(脫帽者)、來迎接的友人(戴帽子者)合影。(賴和紀念館提供)(賴和紀念館提供)

賴和精神長存

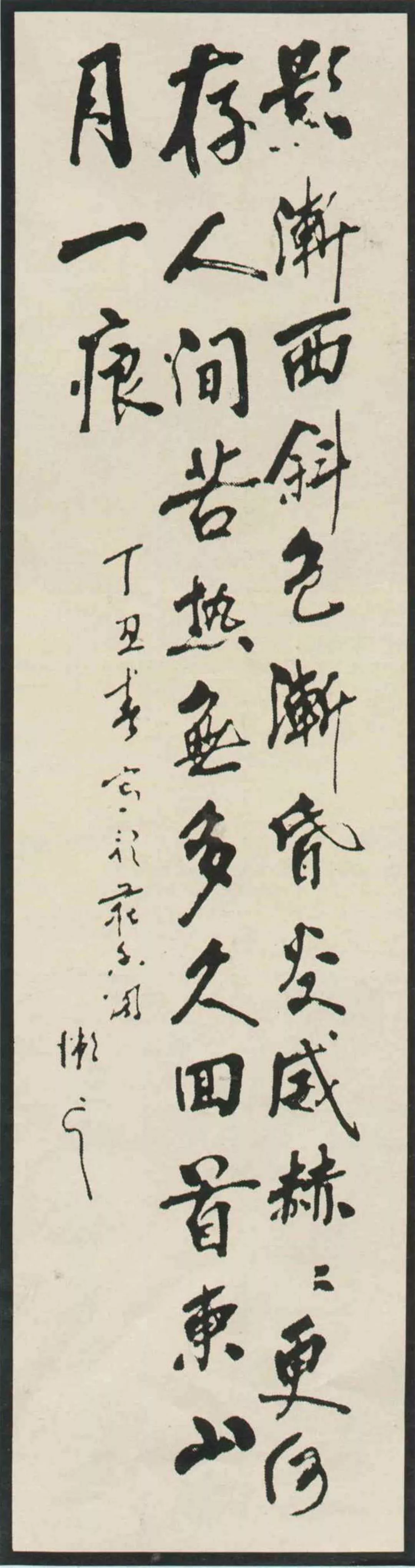

「日漸西斜色漸昏

炎威赫赫竟何存

人間苦熱無多久

回首東方月一痕」

這是賴和病重時所寫的一首詩,賴和入獄當年正是日軍偷襲珍珠港時,之後日本陷入苦戰,終至敗亡地步,但是,窮一生志事,堅持以文學抗日的賴和,卻「看不到大時代完成」而過世了。

賴和過世後,引起文學界一片惋惜之聲,許多人寫文章紀念他,稱頌他為人的溫柔敦厚、寫文章的技巧與勇氣。光復後,美名依然傳頌著。他也因抗日而入主忠烈祠。

可是到民國四十七年,賴和卻被密告為台共匪幫而遷出忠烈祠,莫須有的罪名,直到七十二年才獲得「平反」。可是這段經歷卻使很長一段時間,文學界不願再談論他。

今日回顧賴和,除為他在文學作品所表彰的人道主義所感動外,也看到賴和在異族統治下,不為強權所屈的反抗精神。

這樣的精神影響到其後許多作家,像寫<送報伕>的楊逵、<亞細亞孤兒>的吳濁流等人,乃至延續到「戰後第二代」作家如黃春明、陳映真、王禎和等人。

文學的賴和精神沒有消失。現實生活裡,賴和在世時的點點滴滴,更長留鄉親心中。

賴和留下的書法作品甚少,這是僅有的幾幅之一,為其病重時所寫。(賴和紀念館提供)(賴和紀念館提供)

想當年,默園文友薈萃

「和仔仙呀!你說的是那個已經去世的、很仁慈的名醫嗎?哪會不知?」台灣中部夏日早晨的陽光,已經熱得燙人,才剛拉開店鋪鐵門的歐吉桑,面對來客的詢問,很熱心地指點道,「我們小時候,都在他診所看過病呢。」

彰化市往和美鎮的路上,致力研究彰化新文學運動的彰化中學老師呂興忠興奮地解釋著,這條通往和美名宅「默園」的道路,便是六、七十年前,包括賴和在內的彰化文人常走的一段路。

「默園是位於塗厝厝(今和美鎮和厝里)地主陳虛谷的家宅,陳是賴和的文友,他倆與一批有自覺的文人共組『應社』,以寫作詩文來關懷時局,悲憫大眾生活,並藉以延續漢文傳統。當時應社同仁經常在默園集會」,呂興忠解釋說。

經過歲月的洗禮,默園古宅已染上灰撲撲的顏色,如今留守在舊宅的陳虛谷兒媳,對「和仔仙」的容顏,已經不復記憶,「只記得彼時鎮日張羅著公公邀來的文友吃飯,流水蓆似的,一波又一波」,她形容說。隱然可見當年默園人文薈萃,「劇憐一片磺溪月,伴照尋詩到夜深」的盛況。

彰化人心中的賴和,是個真正的「人格者」。年邁的吳慶堂夫婦,在鄉親的詢問下,緩緩道出賴和對他們的恩情。(薛繼光)

說賴和,老眼淚光閃爍

再訪賴和文友,日據時代的新文學健將吳慶堂。八十五歲的老人,一提起賴和,還沒有開始說話,老眼便閃著淚光。

「賴和,是老師,也是朋友」,因為病苦,老人說話斷斷續續地,也已說不了太多,可是老一輩的彰化人都知道賴和救吳慶堂的故事。

吳慶堂的兒子吳正風說,他爸爸身體還好時,常提起「和仔仙」,十分感念他。

「我父親因為抗日被抓去關,在監獄時腳氣病舊疾復發,還好賴和把他保出來,否則就死在獄裡了」,吳正風說,「爸爸出獄時,賴和準備了擔架,趕緊將他接到診所,緊急注射後便打電話給警局,『人快死了才放出來,』惡狠狠地罵了日本警察一頓,爸爸常說,他的命是賴和先生撿回來的」,吳正風描述。

待人慈祥的名醫、新文學作家、抗日份子,這便是彰化鄉親記憶中的賴和了。走訪賴和故鄉,深切感受的是,賴和一生對土地、同胞的關愛,並沒有白給,「和仔仙」的盛名,果真沒有虛傳。

〔圖片說明〕

P.102

一襲台灣衫和八字鬍,是賴和先生予人的第一印象。因為他喜歡穿台灣衫,所以被日本人視為有強烈的台灣意識,因而屢次遭到責難。(賴和紀念館提供)

P.103

賴和新體詩手稿,<南國哀歌>為「霧社事件」而寫,藉此譴責日本人屠殺霧社住民。

P.104

賴和與家族在一九二四年左右的合影。後排左二為賴和,左四其為賴天送,中排坐左一賴和妻,手中抱三子賴燊。(賴和紀念館提供)

P.105

賴和紀念館收存的三○年代刊物十分珍貴,有些是台灣碩果僅存的期刊。

P.106

昔日賴和與文友聚會的「默園」,如今只有陳虛谷的一房子嗣留守,巍峨的建築顯得清寂。

P.107

賴和與文友攝於「默園」。後排左一為賴和,中抱子者為陳虛谷。攝於一九三四、五年間。(賴和紀念館提供)

P.108

「莽莽乾坤舉目非,此身拼與世相違,誰知到處人爭看,反似沙場戰勝歸」。一九二三年,賴和(前排居中著長大衣,雙手交叉胸前者)因治警事件被捕,次年一月出獄時與難友(脫帽者)、來迎接的友人(戴帽子者)合影。(賴和紀念館提供)

P.109

賴和留下的書法作品甚少,這是僅有的幾幅之一,為其病重時所寫。(賴和紀念館提供)

P.110

彰化人心中的賴和,是個真正的「人格者」。年邁的吳慶堂夫婦,在鄉親的詢問下,緩緩道出賴和對他們的恩情。

P.110

研究賴和十年,成大老師林瑞明最感慨的是,賴和至今仍不為年輕一代所知。

P.111

河左岸劇團以賴和「獄中日記」為本,演出歷史實驗劇。(河左岸劇團提供)

研究賴和十年,成大老師林瑞明最感慨的是,賴和至今仍不為年輕一代所知。(薛繼光)

河左岸劇團以賴和「獄中日記」為本,演出歷史實驗劇。(河左岸劇團提供)(河左岸劇團提供)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)