自喻為「傳道士」的劉國松,正在解釋他一系列「太空畫」的靈感來源。(鄭元慶)

還記得卅多年前,立意要革新傳統國畫而震驚畫壇的「五月畫會」大將劉國松嗎?去國多年,旅居香港的劉國松已在國際闖出名號,也間接把「既是中國、又是現代」的「抽象水墨」推介到國際畫壇上。藉著這次台北市立美術館舉辦大型「劉國松畫展」的機會,不妨聽聽這位以科學實驗精神來作畫的畫家怎麼說?

問:您從十四歲開始學國畫,廿歲考入師大美術系後卻醉心現代抽象畫,其中還一度放棄傳統國畫的筆和墨,然後您又「回歸」水墨畫,這其間的心路歷程,能不能請您談一談?

答:會崇尚西方現代藝術,最主要的原因,是當時覺得自己是「失落的一代」,在「中國、傳統」和「西方、現代」這兩條激流衝擊中迷失了。

融入傳統書法「狂草」的抽象水墨畫,總帶有山水風味。而圖中畫面呈現的白色條紋,就是劉國松「發明」的「抽筋剝皮皴」。(鄭元慶)

五月畫會,立意創新

我有一陣子醉心西方的油畫形式和最前衛的抽象藝術,正是因為我對國畫很失望。你知道,中國的繪畫在南宋及元朝時就已經達到了最高點,用筆、用墨,以及各種皴法都發展得淋漓盡致,以致於後人一直跳不出這個框框。所以一提筆就是披麻皴、斧劈皴,用墨也謹守老子諧的「五色令人盲」,而一味地追求淡雅;甚至連用筆都因為考慮「畫格如人格」而只能用「中鋒」!你想想看,筆只能直著拿,不能偏、也不能用力摜、按,那除了粗細還能有什麼變化趣味?

所以我後來主張「革中鋒的命」、進而「革筆的命」,一時之間引起了很大的爭議,有人罵我是什麼「國畫的叛徒」,甚至「數典忘祖」等等。其實我只是強調,繪畫是由點、線、面、色彩和肌理構成的,筆只是構成點線的許多工具之一,就像皴法也只是構成肌理的許多方法之一,為什麼不暫且拋開這些,試試別的工具、別的方法呢?

「湮渚」 水墨1962。(鄭元慶)

用實驗精神來做畫

至於我呢,我的確一度放棄傳統的筆和墨,改用西方油畫的工具和技巧來做畫,但我對水墨其實又不能忘情,所以想用油畫來表達中國水墨畫的趣味和意境,甚至在畫布上打上石膏,想要製造暈染的效果……。結果當然失敗了!就像建築學上強調的:每樣材質各有特性,要把水泥欄桿畫上竹節、著上青綠色,不僅難看,而且根本是自欺欺人,所以我終究又放棄畫了七年的油畫,重新拿起傳統筆墨,改用最現代的抽象手法來表達「現代水墨」的意境。

問:您雖然回歸水墨畫,可是好像一直在做一些實驗,想要突破窠臼,您能不能談一談這些「實驗」?

答:就因為我覺得只在用筆用墨上求新求變,終究是「小腳放大腳」,走不了多遠。我追求的是國畫的徹底革新。說也可憐,有半年多的時間,我丟開毛筆,改用毛刷、草刷、蓮蓬、樹皮來作畫;又跑遍了台北的大小紙廠,收集各種不同的紙來試驗。在方法上,我不僅「畫(寫)」,還把墨塗在各種東西上,再「拓印」到紙上,要不就讓墨從上面的紙背「滲印」到下面的畫紙上……。總之,是想看看能不能創造出單用筆所不能達到的效果。結果還不錯,有時是自己控制的、有時是碰巧,常常能製造出筆畫不出來的感覺,我稱這個方法為「拓墨」。

「風掃過」 水墨1963。(鄭元慶)

「抽筋剝皮」加狂草

我還有件得意的創舉,就是「撕紙筋法」,我又稱之為「抽筋剝皮皴」。這是我在民國五十二年的時候,請紙廠特別製作一種紙面上隨意布滿「粗紙筋」的棉紙,當我著過墨色以後,再把其中一些紙筋撕掉,就會出現粗細不一的白色線條。相對於傳統國畫中的線條只有黑線的組合(各種皴法),這種白色線條可說是相當有創意的。

此外,我還偏愛書法「狂草」所表現的感覺,我這是受到宋朝畫家石恪的作品「二祖調心圖」的啟發:這張圖中,兩位和尚的衣裾全用簡簡單單幾筆狂草勾勒出來,蒼勁而傳神,所以我也用狂草來做抽象表現的一種方式。

問:您這個時期的畫,像「窗裡窗外」系列等等,一張畫中兩個畫面,給人很不一樣的感受。而且您說是畫抽象畫,卻一直有濃濃的山水風味,有人稱您的畫是「抽象山水」,您又怎麼解釋呢?

答:其實我畫畫很少構思,我反對傳統國畫家把幾幅畫稿背得爛熟,還美其名說什麼「意在筆先」、「胸有成竹」;還有人一面聊天、一面「當場揮毫」,半個鐘頭就能畫出一張大畫——這根本不是畫畫,是背畫稿!我的理想是「畫若布奕」,畫畫像下棋,是畫家、畫紙,以及各種材質互相激盪和較勁的過程,沒到畫完,誰也不知道這幅畫會呈現出什麼。

「月球漫步」 水墨1969(鄭元慶)

山水之愛,自然流露

因此,我畫圖很少構思,總是下筆了再慢慢一步步斟酌,所以我的抽象畫會給人「山水」的感覺,老實說我自己也很奇怪,我實在是無意畫山水畫的。講個笑話,這次市立美術館展出的畫當中,有三幅卅多年前的舊作,是第一次拿出來展覽,就是因為「山水味」太濃,那個時候怕被一起搞抽象藝術的「五月畫會」畫友們「嘲笑」,所以藏著不好意思拿出來。

其實,我現在想想,我的畫會自然流露出山水的感覺,或許是因為我一向就是屬於山野的。早在民國四十七年,中橫公路還沒修建,我就曾經從現在的南投協社走到天祥,走了整整一個禮拜。這些年來,每到暑假我一定帶著家人去登山度假,歐美著名的大山我也爬過許多。

當然,我現在比較看開了,畫抽象畫而有山水的感覺又有什麼不好?現在我畫畫若畫出山水味,我還可能再添兩筆,讓山水更凸顯出來呢!再說,傳統的中國山水畫其實就是「寫意」,就是一種抽象表現。你看從前讚美畫家,總不外乎「蒼勁」、「高逸」、「古拙」、「氣蘊生動」……,不通通都是形容抽象品質的嗎?

至於你問到「窗裡窗外」、「誰在內、誰在外」的那一系列作品,它的起源是這樣的:早在民國五十年,我第一次看到范寬的「谿山行旅圖」,當時真覺得一座大山無邊無際地向我傾壓下來,我當時真是渾身冒起雞皮疙瘩、汗毛也豎了起來。這種衝擊,是我至今再也沒有經歷過的。

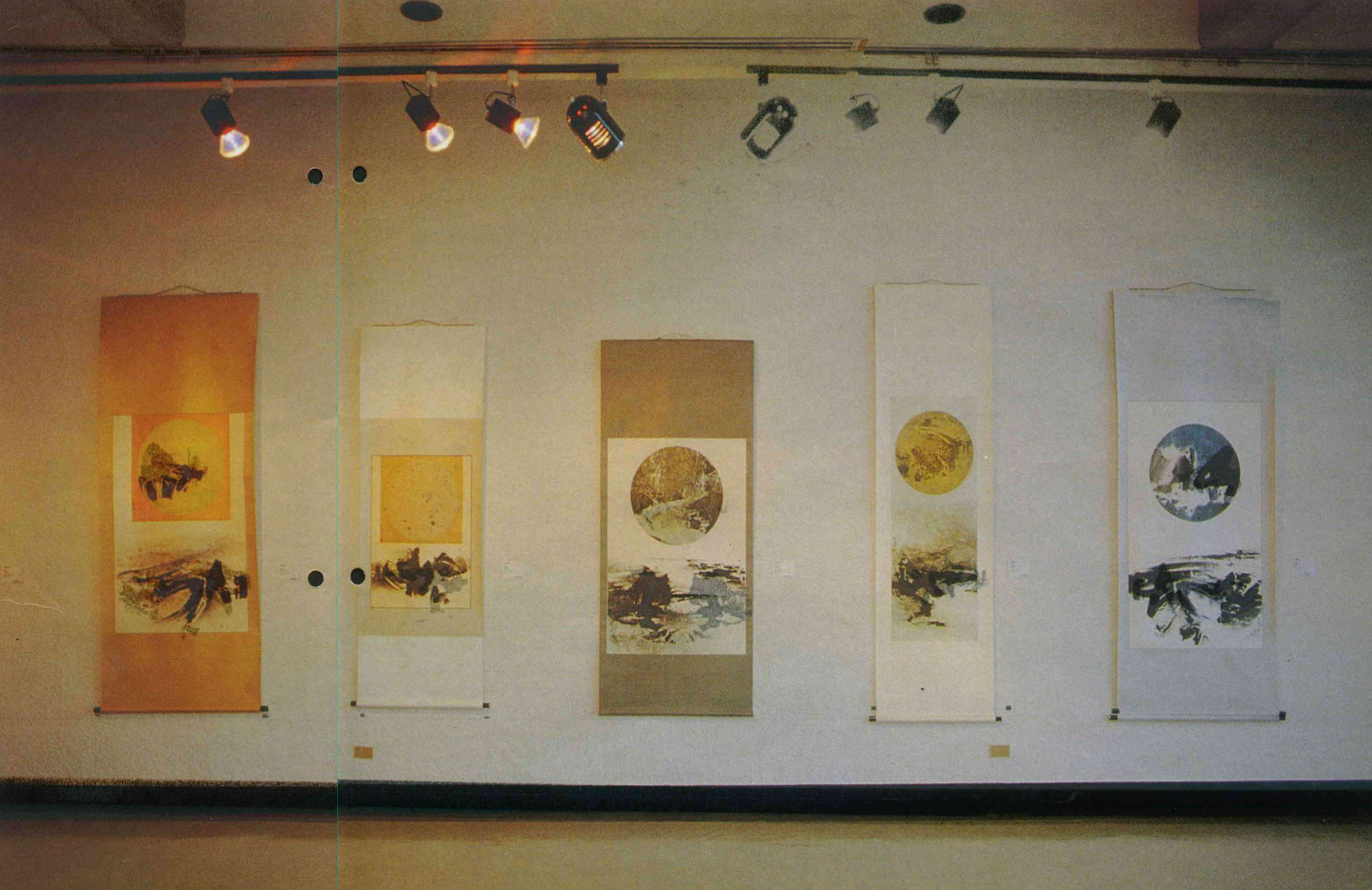

正因為我對這個感覺一直念念不忘,後來就畫了一系列的「矗立」——上面是一塊墓碑、下面是一橫幅,想表現那種「凌空壓下來」的感覺,可惜沒有成功。到了美國後,受了當時流行的「硬邊藝術」影響,原先的「墓碑」逐漸變成方形,就是「窗裡窗外」那一系列;後來又受了「歐普藝術」——完全用方和圓來構圖——的影響,又畫了「中秋節」和「元宵節」,把「圓」放到原先的方形裡,其他的構圖都不變。

「窗裡窗外之二」 水墨1967(鄭元慶)

方、圓與弧的變化

緊接著(一九六九年),人類史上發生了一件大事:美國「第七號太空船」在太空中傳回許多月球和地球的照片,不久阿姆斯壯更踏上了月球表面,於是觸動了我的「太空畫」系列。

「第七號太空船」傳回來的照片,月球是一個圓,地球是一個弧,這「圓」和「弧」便是貫穿我這整個太空畫的主體。我從一圓一弧開始變化,最多增到了十一個圓、四個弧。而第一張太空畫「地球何許」得到美國「上流國際美展」首獎,也給了我很大的鼓勵。

方、圓、弧,外加狂草,構成了「太空畫」系列的主體。(鄭元慶)

不擇手段,求新求變

問:「太空畫」時期延續了多久?您又怎麼蛻變出來呢?

答:從一九六九年到一九七三年,近五年的時間裡,我畫了將近四萬張的太空畫,其間還用「拼貼」、用壓克力油彩、用噴槍等各種不同的方法來豐富畫面,並且試圖表現中國陰陽、佛家思想等等。但是畫久了自然會遇到瓶頸。一方面我覺得可以藉這個題材來講的話都講得差不多了;另一方面形式上愈來愈西化,也違背了我當初「創新中國繪畫」的本意,所以決定結束這個系列。剛開始的時候,「太空畫」裡的構圖要素——圓——還是丟不掉,變小變淡了,可是卻一直跟我,我這才驚覺「傳統」和「習慣」的力量實在很大。

問:「太空畫」系列之後,您又有哪些創新?下一步又會怎麼走?

答:「太空畫」之後,我做過一些「水拓」。這種技法以前也有,就是把墨和顏色倒在一盤水中,讓它自由浮動,等變化出畫家喜愛的圖案時,就把紙張印上去,再以這個來作畫,相當有趣。

至於你問下一步怎麼走?我也不知道。我想還是會做各種「實驗」來豐富中國水墨畫。我常想,我或許不是大畫家的料,但卻是個開路的人。也有人批評我的畫常常是「碰巧」造成某種效果,其實科學實驗室裡的發明不也常是「碰巧」得來的?!畫畫本來就是為了好玩,就要求新求變,我常說,做人不能不擇手段,畫畫卻是需要不擇手段的。

問:有人說您的畫在技巧上很創新,但題材不夠豐富,這次畫展,看不到蟲魚鳥獸,人物畫也只有一幅,還是模仿畢卡索的風格,您自己的理由是什麼?

答:我既然是抽象畫,對於具象的東西當然比較少碰。另一方面,我也覺得藝術是一種「昇華」,把日常生活中的東西擺入畫中,總有「落俗」的感覺。像我唯一畫的一次樓房和船,是在「香港海景圖」裡,感覺雖然不錯,但如果不是構圖上需要,我也不會去畫。

這幅「花溪」是劉國松近兩年的作品,用色和風格都和以往相當不同。(鄭元慶)

影響大陸最深的台灣畫家

問:最後想請問您,有人說您是台灣畫家中,對大陸畫壇影響最大的,能不能談談您去大陸的心得?

答:關於這點,我覺得很驕傲。我一九八三年第一次應邀去北平開畫展時,大陸才剛開放沒多久,我也還有點「恐共」情結,怕進去了就會被抓起來。而那個時候,大陸畫壇對於西方現代藝術的資訊少得可憐,六○年代以後出現的各種西方藝術型態,他們都很陌生,所以我在大陸講了許多場演講,總是講三個題目:一是廿世紀的西方藝術;二是台灣的現代繪畫發展歷程;三是現代水墨畫的技巧,就是希望多灌輸他們一點新知。而我聽到至少三個人說我的話很「解渴」,可見他們對外界的新知是多麼饑渴了。

還有一個笑話。我在大陸剛開始演講時,演講完幹部也不讓同學發問、同學也不敢發問。後來我一再鼓勵,才有大膽的人傳遞上紙條來問問題。其中一個問題是:「你們當初提倡抽象藝術、現代藝術,台灣政府有沒有給你們反對壓力?」

有著山東人豪爽個性的劉國松,畫如其人,也洋溢著磅礡氣勢。(鄭元慶)

到底誰是共產黨?!

我回答說,政府完全沒有干預,但畫壇一些保守派的確是攻擊得很厲害,說搞抽象畫的是「數典忘祖」、「要革中國文化的命」,甚至說我是「共產黨」。在那個時代,「紅帽子」滿天飛,只要沾上一點邊就心驚肉跳,不少畫友就因為這樣退縮了。沒想到我講完後,竟然全場哄堂大笑。

原來在大陸,搞抽象畫的才是「資本主義走狗」、「西方帝國主義妖孽」,在文革時候,一切藝術都要為「服務社會主義」而寫實。你能想像用水墨畫來畫勞動工人、起重機、飛機,不但立體,連光影都完全精確嗎?也無怪乎他們聽到「搞抽象畫的是共產黨」要捧腹大笑了。

這三、四十年來,我一直有個理念,想要建立廿世紀中國繪畫的新傳統,凸顯現代水墨畫的新面貌。而中國繪畫的前途既然在大陸,能在大陸撒種、發芽,是我最感欣慰的事。現在大陸畫壇的主流是「小腳放大腳」、改變幅度不大的「新文人畫」,但也有不少人跟著我搞比較激烈的大變革。互相激盪總是好事,像吳冠中、舒春光等等都已經嶄露頭角,將來遠景是不可限量的。

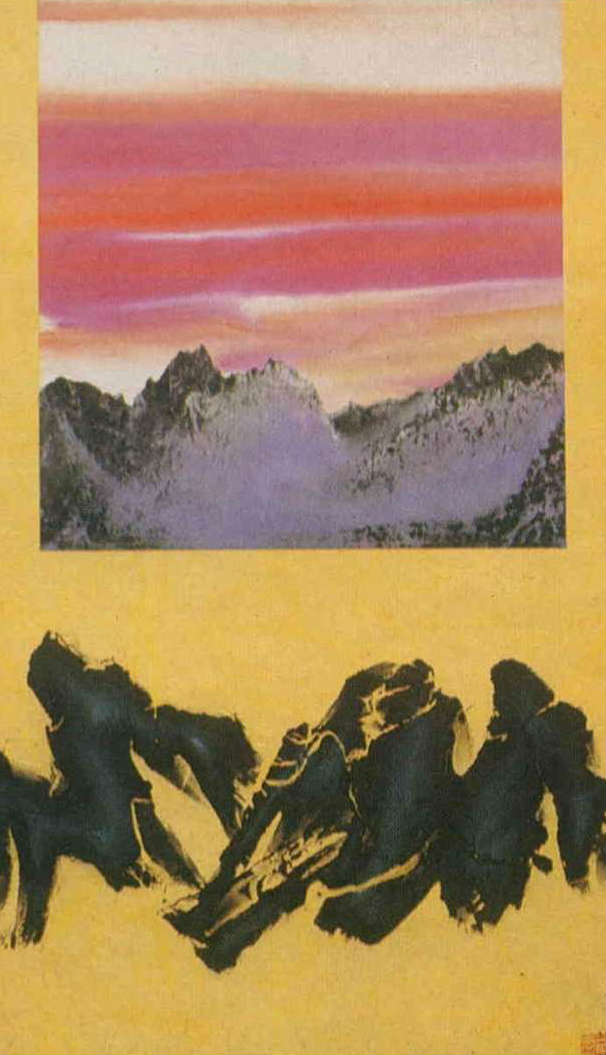

大陸畫家吳冠中曾受劉國松啟發,他的現代水墨饒富創意,備受國際畫壇矚目。圖為其山水畫作品。(帝門藝術中心提供)

今年九一高齡的林風眠,是創新中國繪畫的導師,對劉國松影響很大。圖為其作品「秋」。(帝門藝術中心提供)