1968年,來自台東的紅葉少棒隊擊敗日本勇奪世界冠軍,開啟了台灣棒球的黃金年代。當年的棒球選手如今安在?只能從歷史影像紀錄片《紅葉傳奇》中尋找與追憶。

紀錄片是台灣最美麗的影像之一,它們補充主流電影的不足,也為弱勢發聲:遠如外籍勞工在工地遙望天空的《望鄉》;近如外省老兵的《石頭夢》、體操小選手的《翻滾吧!男孩》、921災民的《生命》、樂天知命的末代稻農《無米樂》......,近幾年台灣紀錄片強棒輩出,不僅產量已經快超過劇情片,甚至讓觀眾興起「紀錄片比劇情片好看」的讚嘆聲。

自1987年解嚴前後,紀錄片衝破主流媒體,成為紀錄大時代轉變的另一隻眼睛;當政治角色逐漸褪去,1990年代的紀錄片專注於為這塊土地的人與事,留下最真摯的在地影像與聲音。

台灣紀錄片開出燦爛花朵,背後有其支持條件:1995至98年文建會主辦「地方紀錄攝影工作者」計畫,培訓一批批地方文史工作者拿起攝影機,拍下身旁的故事;加上各縣市政府陸續成立影像博物館、電影圖書館,各種電影節、紀錄片雙年展等,傾力推廣紀錄片。而學院中,台南藝術大學設立的音像紀錄研究所打下培育專業人才的深厚基礎。種種助力,皆為台灣紀錄片撒下遍地萌芽的熱情種子。

二十多年來,因著大環境的成熟、網路媒體生態的轉變、多元影展的躍起,台灣紀錄片已經蛻變出千萬風情。當這些沒有大明星、沒有大場景、沒有誇張表演和劇情,也沒有特殊效果的真實影像,紛紛進入主流商業院線面對觀眾後,又能激盪出什麼樣的火花?

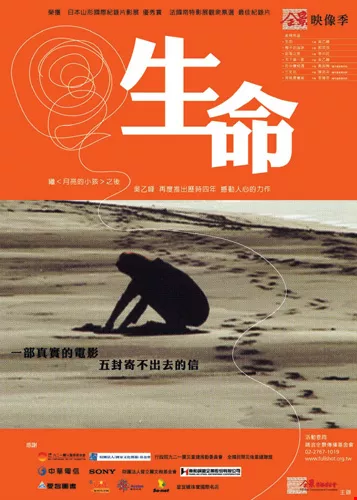

1999年9月21日凌晨,一場規模7.3、造成數萬個家園破碎的大地震,讓全台灣動起來,當救援告一段落,志工一一離去,資深紀錄片導演吳乙峰帶領的全景傳播基金會,卻繼續留下來,他們用5年時間追蹤紀錄4個失去家園和親人的家庭,如何從創痛中走出、面對生命的真實故事。

本於「希望讓更多人看到,引起更多共鳴」、「紀錄片不是拍一拍就放著」的想法,《生命》不再只循著以往大多數紀錄片的路線,拿到社區免費放映或者2000元讓電視台播一次的方式,它嘗試躍登商業大銀幕,勇於挑戰廣大觀眾的觀影習慣。

《貢寮,你好嗎?》見證台北縣貢寮漁村一群討海人,以青春與堅強意念捍衛家園的具體行動。

網路連結新世代

去年8月吳乙峰向國內多家戲院尋求播映,但處處碰壁,逼得他一度打算自資包下台北市總統戲院,於921五週年前夕放映,想不到網路與小型試片的口碑竟在此時幫了一個大忙。

吳乙峰好友、精神科醫師陳豐偉,身兼智邦生活館網站總監,靈機一動,在網路廣發英雄帖,邀請擁有個人電子報、新聞台、網頁、部落格的網路寫手們,到智邦生活館觀賞《生命》,條件是:回去後必須在網路上寫下觀影心得,並且廣泛傳播出去!

為了一鼓作氣衝高戲院票房,智邦生活館不斷在網上發起「918擠爆總統戲院行動」,呼籲網友在9月18日首映當天親臨捧場,還要將活動網頁用郵件、MSN即時通瘋狂轉寄,讓更多人湧進戲院。

而看過試片的中華電信公司董事長賀陳旦,也被影片內容深深震撼,表示願意贊助總統戲院的包場費用;新力公司也從國外運來了兩台DV投影設備共襄盛舉。加上陳水扁總統、馬英九市長等政治人物「感動的背書」,結果台北光是預售票就衝高到2萬張。

《生命》在台北戲院熱情延燒後,高雄、雲林、台中的戲院也紛紛加入聯映,最後創下1000萬台幣的票房紀錄,不僅打破歷年台灣紀錄片的紀錄,更榮登2004年國產影片的賣座王位,《生命》算是登上了紀錄片與觀眾透過票房對話的第一個高峰。

事實上,這並不是台灣紀錄片與商業院線的第一次接觸。已先後有3部紀錄片進入主流院線放映的中研院人類學者胡台麗,談起紀錄片工作者在面對商業模式的困境與挑戰時表示,身為紀錄片導演,為了尋求播映管道,除了要自己去尋找資金來源與贊助單位、努力說服業者排上院線放映外,更要配合媒體給予的曝光宣傳通告;特別是在現今媒體多元發達的情況下,除了平面媒體,還有影響力日增的網路媒體,這些行銷工作的繁瑣遠甚於實際拍片,簡直把她累壞了。

1997年,胡台麗紀錄外省媳婦回婆家的《穿過婆家村》突破萬難,成為台灣第一部在院線放映的紀錄片,以單廳放映一週50萬的票房稱霸當週國片,因此接下來的《愛戀排灣笛》與今年的《石頭記》,她也堅持要進入戲院,尤其耗時好幾年拍攝的紀錄片,絕不能像學術論文般發表完就束之高閣,應該散播出去。

胡台麗跨行行銷紀錄片的經驗,說明了紀錄片今昔的不同。過去,紀錄片對於台灣觀眾而言,印象可能停留在黑白片與嚴肅沈悶題材,看著看著就會打瞌睡,屬於不可能賺錢的小眾市場,導演也不必費心去做宣傳。

但是隨著影視科技的突發猛進,DV(數位攝影機)的普及與進步,紀錄片在取材與內容上都與過去有了很大的不同,在脫離了1960年代國慶閱兵等傳統宣導片,與1990年代末社會抗爭運動的刻板印象後,紀錄片已朝向更多元與更貼近生活的方式製作,同時加強了劇情張力,讓一般民眾也願意掏錢進電影院觀賞紀錄片。

國立台北藝術大學電影創作研究所副教授,也是知名的紀錄片導演李道明指出,紀錄片近年來的發展是全球性的,可以視為是一種對好萊塢式電影華而不實操弄手法的厭棄和反擊。

以美國為例,過去一年頂多一兩部紀錄片可以上院線放映,但隨著紀錄片多樣化、精緻化,甚至以跨界的方式製作(例如結合動畫),也愈來愈吸引一般大眾的注目。去年在美國造成轟動的紀錄片《華氏911》與《麥胖報告》等,雖然是反體制、反商業的嚴肅題材,卻用幽默與多媒體方式呈現,在美國創造上億美元票房,如今美國各大都市都有專門放映紀錄片的電影院。

《穿過婆家村》是人類學者胡台麗的婆家面臨現代化衝擊的歷程;《愛戀排灣笛》將鏡頭對準排灣族,從民族神話中回憶族人的青春戀曲;《石頭記》則進入花蓮木瓜溪畔的榮民生活,胡台麗每次都努力將作品推上戲院,與觀眾做第一線接觸。

票房是不定數

再看台灣,從《穿過婆家村》的例子來說,因為紀錄片與商業的第一次接觸還算成功,鼓勵了後來的紀錄片工作者,紛紛透過商業放映,希望能推廣到普羅大眾。

紀錄片期待打入大眾市場,但是面臨的挑戰卻也是前所未有的。全景傳播基金會執行長蔡靜茹指出,除了艱苦的尋找資金與繁複的電影宣傳外,為了要讓紀錄片進入院線,導演得自掏腰包租放映器材,提供給電影院(因電影院內的放映機器不適用於紀錄片播放),還得預先支付幾週的租金,因為紀錄片的票房通常很冷,難以保證電影院的營收抽成。

以《生命》為例,導演吳乙峰一開始就堅持走院線路線,還差點在公司內引發爭議。「誰也沒想到《生命》會爆紅,創下千萬元票房;我們只知道如果這部片子賣得不好,全景就可能垮了!」蔡靜茹說。

《生命》的商業模式,凸顯了行銷操作的重要性。

李道明指出,去年一部講述大時代舞者圓夢故事的《歌舞中國》,在沒有政治人物背書與缺乏媒體炒作的情況下,能在院線賣到七百多萬元台幣,乃是透過由北到南的戲院一路播放下去,產生了市場連鎖效應,「它的個別差異在於行銷方式與活潑動人的拍攝手法。」

公共電視台製作的《學運世代》紀錄片製作人楊一哲則表示,除了資金取得不易外,主流商業影片的廣告行銷人才因紀錄片回收難以判斷而不願投入,造成紀錄片導演必須身兼數職,自己製片、募款、當攝影、剪接師,末了還得去做行銷推廣,辛苦異常。

《穿過婆家村》是人類學者胡台麗的婆家面臨現代化衝擊的歷程;《愛戀排灣笛》將鏡頭對準排灣族,從民族神話中回憶族人的青春戀曲;《石頭記》則進入花蓮木瓜溪畔的榮民生活,胡台麗每次都努力將作品推上戲院,與觀眾做第一線接觸。

「五斗米」的問題

除了單打獨鬥的製片與行銷壓力,國內紀錄片工作者也因必須長年投入,以致無暇賺錢營生。

蔡靜茹表示,紀錄片原本就不以賺錢為目的,而全景基金會雖然會全力支援,但是基金會一旦陷入財務危機,也會對導演們發出緊急警告:「該出來賺錢了,趕緊去接拍宣導短片!」

《無米樂》導演莊益增也說:「紀錄片導演拍片時只拿到製作費,並沒有薪水,但是紀錄片一拍就是好幾年,所以拍完後得趕緊去接拍商業案子,才能養活自己。」

曾經遠赴英國學習紀錄片的張釗維,參與公視《綠色矽島》與《學運世代》的拍攝,日前更加入新加坡傳播公司,參與Discovery頻道的節目製作。他表示,國內紀錄片導演在拍片所獲得的預算少得可憐,有一次他接拍半年兩集的紀錄片,結果光是為了一張需要用到的老照片,就花了他7000元的版權費,幾乎佔去四分之一的收入。

「相形之下,國外紀錄片的製作預算,甚至中國大陸都比我們高出兩、三倍,」張釗維感慨地說。

去年,張釗維在國際紀錄片工作者的獵人頭公司網站登錄了自己的履歷,因而被新加坡運行視覺公司相中,邀請他加入這個跨國團隊,共同合作拍攝今年2月Discovery頻道播出的、由張釗維企劃編製的《60分鐘看亞洲:羅馬古城在中國》的歷史紀錄片。

因為這次的經驗,讓張釗維見識到國際團隊的模式與優勢,在劇本大綱、影像呈現、剪接方式及產銷管道等,都有專業人員分工。這個跨國團隊不僅在短短兩周內完成拍攝工作,而且報酬優渥,整合資源的能力讓他印象深刻。

張釗維認為,台灣電視頻道太多,資源分散,大家只能自行其事,技術和觀念也無法提升。

「台灣的紀錄片工作者都是一步一腳印實地拍攝,不像國外可以利用先進的電腦技術作合成,省時省力,效果更好,」楊一哲說。

插圖

理想與現實的拉鋸

紀錄片走入院線、走入電視頻道,一直是導演們長久以來的夢想,但是這個夢想一旦接近時,卻又得面對理想與現實的拉鋸。

畢竟,不是每部紀錄片都可以上院線,觀眾看電影是為了娛樂,沒有娛樂性就沒有票房,這也是戲院業者的主要顧慮。

至於電視,也有同樣的侷限。

「電視雖然深入一般家庭,但電視台要拉廣告,沒辦法完整播放,讓觀眾集中情緒一氣呵成地看完,」蔡靜茹指出,紀錄片不以高潮迭起的劇情和誇張動作取勝,要鋪陳的是平淡平實中的細膩氛圍和隱隱透露的人文理念,其實並不適合電視。

去年國家地理頻道全球執行副總裁布萊恩•史密斯率團來台徵選台灣紀錄片,副總裁開宗明義對現場的應徵者表示,國家地理頻道是一個娛樂頻道,「不要試圖去告訴觀眾他們該看些什麼,而是要去思考當一個觀眾上了一天的班回家後,你如何能夠做到不讓他轉台。」

李道明也強調,電視頻道激烈競爭,為了拉住觀眾,自有一套公式化的思考與製作模式,以確保每部紀錄片都能有完整的結構和可看性,但是無形中卻也限制了實驗性與創作性,從而框架了紀錄片工作者的創意和觀點。

《無米樂》導演顏蘭權、莊益增是大學同學,也是最有默契的工作夥伴。

專業與業餘的區隔

「紀錄片工作者準備好了嗎?作品是不是能超脫業餘玩家的生澀,達到了藝術與專業的水平?」在努力將紀錄片推向商業市場之際,面對攝影機逐漸普及,人人都可以隨手為自己「紀錄」的時代,李道明進一步提出更深刻的質疑。

以中國大陸紀錄片工作者遇到的瓶頸來說,大陸的紀錄片在十幾年前開始發展,由於時機對,加上改革開放,只要內容不威脅到政權,多花一點心思就可以隨處取得很好的題材,拍出感人的紀錄片。因緣具足下,大陸紀錄片開花結果,不僅在中央電視台播放,也因為缺乏其他節目競爭,成為當時收視率的常勝軍。

然而,隨著大陸經濟起飛,媒體節目多元,民眾的選擇變多後,紀錄片獨領風騷的盛況不再,也促成紀錄片工作者的反思和改進。

「挫折是一件好事,因為不管紀錄片風潮如何,它都要回歸本質──它是紀錄片工作者個人觀點和理念的表達,」李道明說。

正如同莊益增與顏蘭權努力將《無米樂》推向院線,但是他們所求的不完全是票房成績,而是希望每多一位民眾看到《無米樂》中紀錄著台灣稻農的辛苦,下一次買米時,就多一位民眾支持購買台灣米。

紀錄片是台灣電影的另一篇美麗樂章,不論是紀錄老上海三代舞者的《歌舞中國》、30年代唱紅台語歌的《跳舞時代》,以及小體操選手的《翻滾吧!男孩》,紀錄片已留下最珍貴的聲音與影像。

補商業模式之不足

「任何一種創作都希望有回響,吸引別人來看才有共鳴,」楊一哲期待去年在院線造成轟動的《生命》,是紀錄片愈來愈受到觀眾注意的一個里程碑,而不是曇花一現。

當然,商業播映模式也有它的缺憾,蔡靜茹表示,傳統紀錄片透過現場播放並與台下收看民眾的互動,是商業模式無法取代的地方。

全景4月推出的《貢寮,你好嗎?》就不走商業院線模式,而是回歸傳統的紀錄片播映方式,到校園與各機構南北走透透,讓導演與民眾做直接面對面的接觸。

「《生命》談的是大家共同的經驗,在院線放映容易引起共鳴;但是《貢寮,你好嗎?》談的是在地人對土地的情感,並不是每個人都會認同的,」蔡靜茹說,因為它的議題性強,傾向社會教育的功能,所以更適合透過現場對話的方式表現。如果有幸贏得迴響與共鳴,就是莫大的回饋,這種成就感,或許才是紀錄片工作者願意勒緊褲帶走上這條不歸路的原因吧。

以往由於放映管道的缺乏,大多數紀錄片只能在小眾間傳播,很多人不知道台灣的紀錄片如此蓬勃出色,今年少數紀錄片大膽出擊,值得喝采;若能進而扭轉觀眾過去對紀錄片的印象,或許這就是台灣國片新生的另一條出路。

紀錄片是台灣電影的另一篇美麗樂章,不論是紀錄老上海三代舞者的《歌舞中國》、30年代唱紅台語歌的《跳舞時代》,以及小體操選手的《翻滾吧!男孩》,紀錄片已留下最珍貴的聲音與影像。

《貢寮,你好嗎?》見證台北縣貢寮漁村一群討海人,以青春與堅強意念捍衛家園的具體行動。

陽光下,金黃稻穗閃爍著,皺紋滿佈的老農眼中,露出期待豐收的表情。

經過時間的沉潛,紀錄921大地震創痛的《生命》,讓人再次目睹生命的無常與出口。

《無米樂》在台北商業戲院放映,片中主角崑濱伯從台南北上,將自家種的米裝在福袋裡,送給現場觀眾。

拍攝紀錄片是一場體力與耐力的長跑,導演吳乙峰(右)和全景工作人員以5年時間完成《生命》。

《穿過婆家村》是人類學者胡台麗的婆家面臨現代化衝擊的歷程;《愛戀排灣笛》將鏡頭對準排灣族,從民族神話中回憶族人的青春戀曲;《石頭記》則進入花蓮木瓜溪畔的榮民生活,胡台麗每次都努力將作品推上戲院,與觀眾做第一線接觸。

紀錄片是台灣電影的另一篇美麗樂章,不論是紀錄老上海三代舞者的《歌舞中國》、30年代唱紅台語歌的《跳舞時代》,以及小體操選手的《翻滾吧!男孩》,紀錄片已留下最珍貴的聲音與影像。

試映會上,觀眾將觀後感言寫在明信片上,日後將寄給貢寮鄉民,表達民眾的關心。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)