在台灣文學最昏暗的時刻

用鄉土點亮一盞燈

在台灣文學最迷惑的時刻

用台灣意識開闢一條路

用一生,為台灣文學立座標

一九九八年淡水工商管理學院頒贈「牛津文學獎」給葉石濤時的這段獎詞,正點出這位文壇耆老在台灣文學史上的特殊地位。

歷經兩次鄉土文學論戰、坐過白色恐怖冤獄、生平著作近百本,去年十一月剛過八十大壽的葉石濤,精神矍鑠,熱力四射,不但活躍於文壇、學院,更不避諱參與政治活動、發表時局意見。一如他的文學主張:積極入世、拒絕噤聲;在以「台灣文學史綱」帶領文壇「出埃及」後,他那「使徒」般的堅持與毅力,至今仍讓人驚嘆連連。

然而葉石濤的人更精采,今天許多肩負背包、徘徊大師堂奧之前的年輕人,從他看似玩世不恭、又交雜幽默與抑鬱的生動言談中所得到的啟發,絕對不輸於他的文字。

他是自己作品中韌性十足、矛盾突梯的鄉土人物,也似一則近在咫尺、讓人沉吟再三的文學隱喻。

有別於大部分前輩文人愛靜的習性,葉石濤連居住環境都是非常「市井」的。

座落於高雄左營車水馬龍街道邊的透天厝,附近商店林立,葉家只拉開中央的那一扇鐵捲門,門口很唐突地擺了一張舊書桌,出入得搬來搬去,葉石濤說,是為了擋附近的小狗,免得牠們溜進家裡大小便。

(插圖)

葉石濤和妻子陳月得每晚七點半就上床睡覺,清晨三點半起床散步。打電話到他家得響很久,因為老人家動作慢,要讓他們有足夠的時間來接;老人深居,難免有些小狀況,還好高雄藝文界一向互動密切,去年夏天葉石濤糖尿病復發,躺在床上未曾就醫,醫生詩人曾貴海聞訊,救護車一叫,就把他送到自己的醫院免費就診。葉石濤住院期間曾求生意念闌珊,但經文壇老友提醒「使命未了」,一個星期馬上就痊癒回家療養,初秋又生龍活虎活躍於各界活動。「本以為住院有護士幫忙洗澡也不錯,哪知竟然是男護士,」提起這段經歷,葉石濤不改幽默本色,以年輕人的語氣促狹地說。

除了每兩週一次例行到台南成功大學台灣文學研究所授課,以葉石濤為主題的演講、學術研討會也正是文壇的熱門,他是當然來賓,加上不時有大學教授帶著學生來左營親炙作家風采,「行程滿滿的,每次只能休息幾天,又緊接著有活動。」一本《達文西密碼》放在案頭,總不得空看完;《蝴蝶巷春夢》系列第四篇〈鳥籠〉也是寫了一半,就擱筆無法繼續。

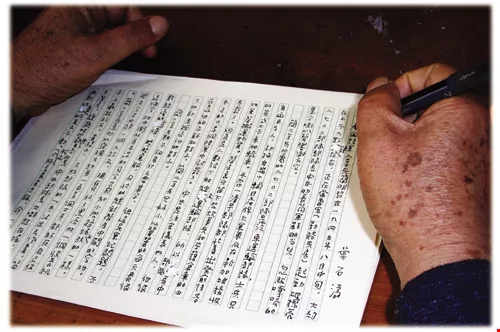

「老了眼睛比較不好,左眼也因為眼皮上的飛蛇(帶狀泡疹)跑到眼睛裡去,現在寫字和看書都比較吃力,」葉石濤說,但他每天還是要看三、四份報紙,不時留意最新出版動態。

一方書桌就在緊鄰馬路的窗邊,外頭轟然的是後工業社會的快速與喧囂,在窗的裡頭,文學靈魂數十年如一日,閱讀與寫作熱情不但未曾稍減,猶然熾熱非常。

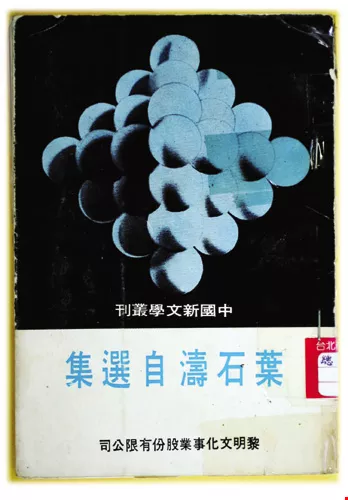

葉石濤出版的書籍近百本,跨足小說、散文、文學評論等領域,許多已經絕版的書籍,更成為圖書館裡預約滿檔的熱門書。

為葉石濤書寫評論或做傳的人,總不可避免地要提及他的耐性、行動力,與敢言卻又謹慎的文學性格。閱讀葉石濤的傳記很容易為之感動,原因不僅是他的生命經驗剛好鑲嵌進當代台灣文學顛躓跌撞的自我認同過程,是一部活生生的文學史教材;他的人生也充滿太多一般人對「作家」生命想像的「典型」,這些典型間又交互糾葛矛盾,對有志於文學的年輕人來說,實在是高潮迭起,又兼具勵志效果。

從微觀個人來看,與許多覺悟於世態辛酸的生命故事一樣,葉石濤年少時醉心法國浪漫主義,後來一百八十度轉向,主張「沒有土地,哪有文學」,並堅持寫實主義是鄉土文學應走的方向;十六歲開始創作,十九歲擔任當時知名雜誌社「文藝台灣」的助理編輯,寫作跨越半世紀,源源不絕,卻遲至老年,各方尊為「大家」的盛譽方才接踵而至。

受苦於貧窮,葉石濤時常被迫在創作理想與鬻文維生間痛苦擺盪,時時抱怨「寫作是上天降下來的懲罰,是一種天譴,無可逃避的苦役,」並曾因營養不良導致貧血而暈眩,嚴重影響書寫,但老來卻還與好友鍾肇政連袂出擊,展開「情色書寫」,比少年人還心熱。

另外,若疊在歷史的演變裡觀察,葉石濤的語言使用充滿了殖民主義的遺痕,從小使用台灣話,進入「公學校」時對日語茫然無知,面臨第一次失語;光復後,日文創作停止,只好閱讀《康熙字典》,將《紅樓夢》對照日文譯本仔細研讀,從頭到尾抄一遍。他自稱,前後花了五、六年的時間,「終於擺脫日本文學纏住不放的亡靈」,開始「用拙劣不堪的中文寫作」。

葉石濤跨越日文與中文書寫的兩個世代、兩次鄉土文學論戰,位於風暴的中心點,卻迫於白色恐怖陰影,小心翼翼,發言謹慎;他熱愛閱讀,卻因閱讀遭羅織入獄,在出獄多年後將能量迸發在台灣文學史的書寫上,強調「台灣意識」的同時,卻又反對一刀兩斷的文化完全「去中國化」。

生命的句子裡有太多的「卻又」,要說葉石濤是尖銳的,他又充滿包容;說他是壓抑的,實則滿溢熱情。

葉石濤出版的書籍近百本,跨足小說、散文、文學評論等領域,許多已經絕版的書籍,更成為圖書館裡預約滿檔的熱門書。

一九二五年,葉石濤出生於台南的地主世家,由於身為長孫,從小備受寵愛,也因此深受地主階級生活情調的薰陶。他形容自己是胖嘟嘟、懦弱怕事又愛說話的小孩,「整天像一隻聒絮不已的麻雀」。

就讀台南二中時,藉由日文譯本接觸世界文學,有了「做個三百六十行正經行業之外的小說家」的想法。中學校三年級,他開始試著創作,寫就以台灣民俗為背景的處女作〈媽祖祭〉,入選「台灣文學」雜誌徵文佳作,但未獲刊登。

這個經歷給予葉石濤繼續嘗試的動力,兩年後,充滿法國浪漫主義色彩的少男懷春之作〈林君來的信〉,在「文藝台灣」發表,他因而有機會結識社長西川滿,加入編務陣容,並且從這一位日本文人身上學到「一個作家的基本條件,那便是作家要認真生活,刻苦過日子,孜孜不倦地寫到死」。

這個經歷也讓葉石濤有機會接觸當時的台北文壇重要寫手,更於一九四三年二次世界大戰方熾之時,捲入兩大文學雜誌間的路線之爭──「文藝台灣」與「台灣文學」互批對方為「糞寫實主義」與「偽浪漫主義」。葉石濤和張文環、呂赫若、龍琮英等本土作家不打不相識,從而得到啟蒙,鄉土意識萌芽。

葉石濤執著妻子陳月得的手,不但一起走過台灣半世紀的興衰榮枯,也共同面對現實環境對文學創作者的殘酷試煉;老來相伴,雖偶有拌嘴,卻甜蜜依舊。

戰後,葉石濤輾轉在南部幾所學校任職。

初時,他還夢想著「如何去學習中國語文,重新作一個道地的中國作家,」但一九四九年在「新生報」的「橋」副刊發生第二次鄉土文學論戰(第一次發生於一九三六年)之後,作家楊逵等人因言論陸續遭到逮捕,曾參與討論的葉石濤也從此陷入無日無夜的白色恐怖中,「這種恐怖感統治了所有日常生活,已達到食不知味、睡不知眠的地步。」

一九五一年,才二十七歲的葉石濤終究逃不過政治檢查的襲擊,被捕入獄。不過這並非源於書寫,而是肇因於先前購買書籍與台共組織成員結識,被軍法處法庭以「戡亂時期檢肅匪諜條例」第九條「知情不報」判處五年有期徒刑,坐牢三年。

從被捕,到四十一歲復出文壇,葉石濤的筆荒廢了十四年,這段時間他娶妻生子,輾轉於家道中落後的經濟拮据困頓中。

然而一出手,葉石濤就為台灣文壇陸續投下震撼彈,除了〈獄中記〉、〈羅桑榮和四個女人〉、〈葫蘆巷春夢〉等小說受到好評外,〈台灣的鄉土文學〉、〈兩年來的省籍作家及其小說〉等文學評論,更在大中國意識牢不可破、白山黑水彷彿比濁水溪還近的年代裡,為台灣文學中的本土意識開宗立論,爬梳賴和以降的台灣文學傳統,影響日後台灣文學研究甚鉅。

年逾古稀,葉石濤卻仍創作不輟。隔著外頭的喧囂,他就著光,以長滿老人斑的手,一字一句寫下對鄉土的熱愛。

鄉土文學論戰硝煙四起,作家王拓、楊青矗、陳映真、彭歌、余光中等人各擁立場、炮火隆隆,但葉石濤卻因白色恐怖的慘痛經歷,在此時選擇謹慎,未積極投入,直至今日,他還是堅稱,這場論戰他並未參與。

不可否認地,由他引燃的鄉土文學論戰,讓台灣文學的走向更確定性地扭轉,本土意識從而大步邁開。

靜宜大學台灣文學系助理教授彭瑞金形容,在那個白色恐怖還拖著尾巴、黑手到處伸觸角的年代,葉石濤可以說是隻手擎旗,所冒的風險和勇氣難以想像。而與葉石濤同年的前輩作家鍾肇政更曾說:「我對葉石濤一直有著濃重的依賴感,我總覺得在我們這一群無助無告的夥伴當中,有葉石濤其人在,便等於有了一根擎天巨柱,起碼可以撐起一份小小的、可憐兮兮的局面。」

文學評論影響重大而亮眼,難免讓人忽略了葉石濤產量更豐、成果可觀的文學作品。

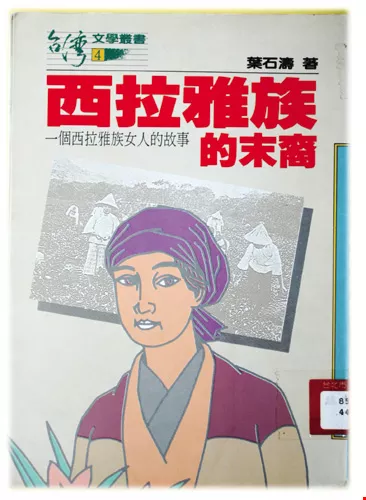

從〈林君來的信〉、〈春怨〉、〈三月的媽祖〉,到〈獄中記〉、〈葫蘆巷春夢〉、〈西拉雅族的末裔〉等,葉石濤小說從浪漫主義逐漸蛻變成他後來力倡的寫實主義,浪漫色彩漸次從文字風格中退位,內化到文學理想。所以要說葉石濤作品技巧寫實,但背後的動力又是極具理想性的。

葉石濤出版的書籍近百本,跨足小說、散文、文學評論等領域,許多已經絕版的書籍,更成為圖書館裡預約滿檔的熱門書。

在〈台灣的鄉土文學〉一文中,葉石濤特別提到:「從日據時代一直到現在,本省作家個個像受難的使徒背著沉重的十字架,又像揮矛向風車挑戰的唐吉訶德,為了建立自己的文學,前仆後繼,蹣跚地走過滿披荊棘的坎坷道路」。

〈兩年來的省籍作家及其小說〉更直指,「忽視了鄉土意識亦即喪失了民族風格,而沒有民族風格的文學就沒有存在的理由了」。

一九七七年,他於「夏潮」雜誌發表〈台灣鄉土文學史導論〉,將台灣文壇積蓄已久的、對台灣「本土」認同的矛盾全掀開來,第三次鄉土文學論戰隨之爆發。

靜宜大學台灣文學系主任陳明柔指出,這篇文章是葉石濤極重要的文學發言,不但延續他早年即主張的鄉土觀念,也提出了葉石濤最重要的「本土意識」觀點。

葉石濤在〈台灣鄉土文學史導論〉中宣示:「台灣的鄉土文學應該有一個前提條件;那便是台灣的鄉土文學應該是以『台灣為中心』寫出來的作品;換言之,它應該是站在台灣的立場上來透視整個世界的作品。」

葉石濤出版的書籍近百本,跨足小說、散文、文學評論等領域,許多已經絕版的書籍,更成為圖書館裡預約滿檔的熱門書。

許多人認為葉石濤樹立了台灣文學裡幽默的獨特格調,但彭瑞金指出,葉石濤的文學特色其實是夾雜著神秘、陰鬱、凝重,甚至殘酷、冷漠等生命質素的幽默,很難叫人開懷大笑。

一九六八年發表的〈葫蘆巷春夢〉是箇中代表。這篇小說以一條人畜雜處的窄巷為現場,箍攏一群荒謬人生,巷弄中的群生對於彼此的欲望與關心課題,不但不能冷眼旁觀,猶相互牽絆、糾纏。

〈獄中記〉、〈紅鞋子〉、〈台灣男子簡阿淘〉則是以個人的白色恐怖與二二八事件經驗為出發,深具自傳色彩,情節與心理描述十足寫實而撼人。

〈西拉雅族的末裔〉則以平埔族女性為主軸,顛覆父權社會的價值觀,站在原住民族的傳統觀念立基,探討土地議題時,輕巧地掠於國族價值之上,避開了女性主義慣有的控訴角度,呈現讓人耳目一新的樂觀氣派。

文中為漢人地主幫傭的平埔族少女潘銀花,在生了地主家二少爺的兒子後,沒有選擇在大宅院裡過著安逸生活,反而覺得不能當個「被人餵養的牲畜」,於是帶著孩子前往原是屬於她的土地。因為「總有一天,她定會找到新的愛情,建立新的Tatakak(家),找到同她一樣屬於曠野裡的精壯漢子。」

年逾古稀,葉石濤卻仍創作不輟。隔著外頭的喧囂,他就著光,以長滿老人斑的手,一字一句寫下對鄉土的熱愛。

堅持台灣意識,卻又屢屢轉折,創造新天地。葉石濤彷彿以〈西拉雅族的末裔〉這篇作品作為預告,經歷一段自我生命史書寫的十五年後,在八十歲高齡,展開老年「文字性冒險」。他宣稱,這段書寫在創造「情色文學」的新可能,並為自己的戀母情結循跡溯源。

「在這個世間,沒有一個女人可以跟我的媽媽比,」葉石濤坐在住家附近的左營舊城門邊,講這句話時充滿依戀,表情像個少年。

葉石濤的母親年幼曾受過纏足之苦,並因外公是日本殖民政府的「學務委員」,必須以身作則,罕見地讓女兒受日本學校教育,也養成她既傳統又現代的性格。

據聞葉母晚年時曾居住葉石濤的左營家,同樣是八十歲高齡,仍時常蹣跚地到對面的美容院做頭髮,「而且小費出手闊綽,」葉石濤說,他母親依自己快意瀟灑的生命性格過生活,又能貫徹始終,真是莫大福氣。

永遠心熱到了應該豁達的年紀,但葉石濤話匣子一打開,卻對政局、教育有說不完的意見。

葉石濤最近一次的重要文學談話,是在前年夏天前往日本東京大學演講時所提出。當時他特別表示,如果不是寫實主義的表現手法,不足以傳達台灣人過去所遭受的苦難;他並且指出,目前世界各國在文學創作上都正面臨「時空喪失」的困境,作家的描寫過度集中於都會,忽略了人與鄉土、歷史的關係。

在台灣的各種文學場合,葉石濤也一再對年輕文學愛好者強調鄉土書寫的重要性,頗有隻手欲力挽文學書寫場域失衡狂瀾的氣勢,當年擎旗的葉石濤猶然未去。而他帶著幽默、沒有距離的談吐,又十足地具有入世的說服力。

「說什麼『網路文學』,簡直是鬼打的,少年人要來關心我們的歷史和土地啦,那麼多、那麼好的題材,寫再久也寫不完,」葉石濤出言直率。

永遠心熱,有矛盾、沮喪、挫折,甚至抱怨連連,但他永不放棄。葉石濤是我們在市井、山林、書坊遇見的每一位長者。他是我們深植於生活與土地的過去、現在,也是未來。

在「台灣意識」已經成為朗朗上口的標語時,我們不妨回頭閱讀這樣一個自覺的文學生命,或許在葉石濤厚實論述背後的熱情與韌力,隱含著這片土地行動力的能量,我們一伸手向他,就會預先握住下一個歷史轉折處的開啟鎖鑰。

義大利有卡爾維諾,日本有川端康成,南美洲是馬奎斯魔幻寫實的根,

非洲因柯慈的筆離我們很近。

台灣有誰?是誰的紀錄讓我們的記憶不會輕易流逝?是誰的吟詠讓這個島嶼顯得不凡?

「台灣當代文學家系列」將帶領讀者走入一隻隻熱情的寫作靈魂,

觀看當代台灣文學的無限風景,並祈願島嶼之歌傳唱不息。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)