他怕換裝家裡壞了的燈泡,怕碰所有的電氣產品;他說汽車是凶器,非不得已不開車;他的另一半則搖頭說:光教他用B.B.CALL,就不知教過多少次了。

但他卻縱橫台灣山區三十多年,第七位爬完台灣號稱百岳的百座三千公尺大山,更開拓過許多登山界聽了也卻步的險山惡水。在山上比在平地自在的楊南郡,是一位想填補歷史空白的「古道專家」。台灣四分之三的高山,在他的腦海裡,恐怕比住了十幾年的台北的街道還熟悉……。

民國七十五年,他完成光復後首次對日據時代開拓獵路而成的「合歡越嶺古道東段」的全程探勘。七十六年,又完成清朝開鑿的「八通關古道西段」調查,清理出多段完整的清朝石板步道,在清營址拾獲許多青花瓷碗盤殘片,經故宮鑑定為福建德化窯產品。

接著,在地形更艱困的中央山脈間,他又找出被列為一級古蹟的八通關古道東段。七年前,玉山國家公園曾經嘗試整修日據時代的八通關越嶺道路,但年代更久遠的清朝古道卻一直無法與世人見面,在他上山三十次後,終於不再神秘。……

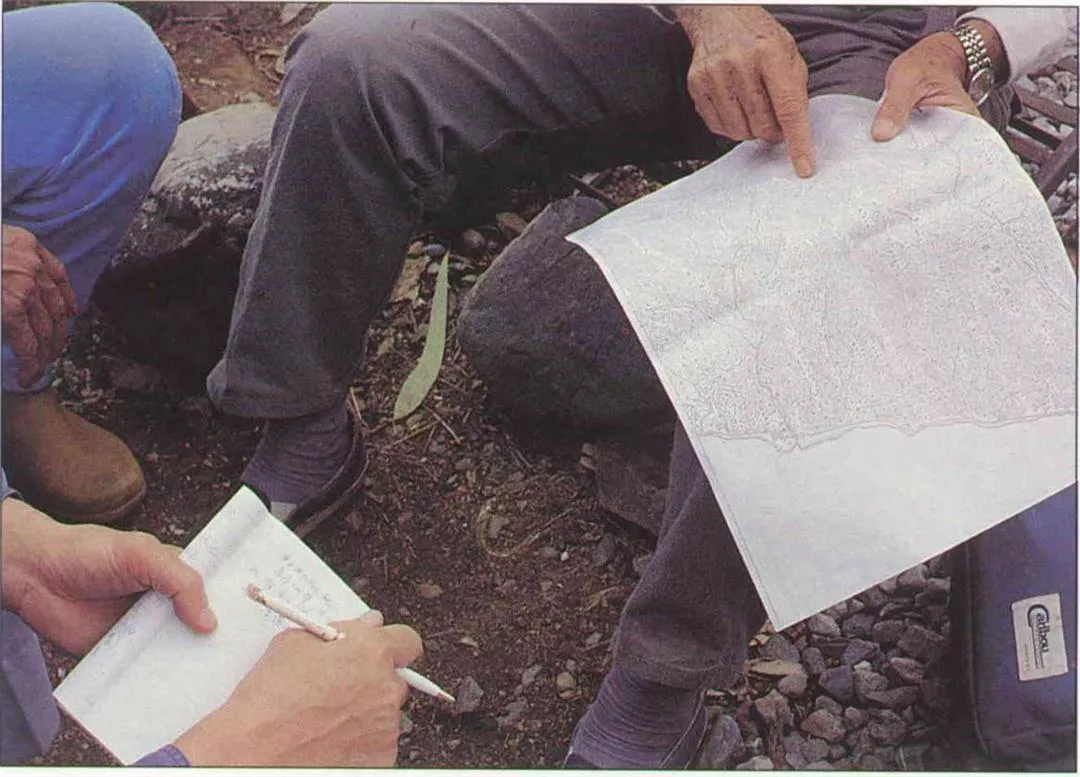

正式上山尋找古道之前,楊南郡先到古道沿途的聚落採訪。右圖他請教曾在該山區活動的住民,並以等高線圖(左圖)詢問路況。(張良綱)

清朝與日據時代,由於經營後山(台灣東部)的需要,派兵在台灣山區開拓近三、四十條道路,有一些已成為今天公路的前身,但有更多卻早已湮沒於荒煙蔓草、虛無飄渺的山間。直到近來台灣史研究蓬勃,國家公園為了找出公園內的人文史跡,或希望開步道供遊客健行,古道的探尋成了迫切的工作。但古道深入山脈支稜,往往以獵徑、獸跡為藍本開鑿而成,一般人難以到達,許多道路又缺乏資料記載,找古道遂成為極艱辛的工作。

因此當楊南郡陸續走出塵封已久的古道,他遂成為人們眼中的「專家」,許多人想知道他是如何做到的?他卻強調,找古道只是他「要了解台灣,應走入台灣歷史」的體現之一。他之所以探勘古道,也和他的登山歷程分不開。

當大部分的登山者以登頂為志向,三十年前,楊南郡即開始「另闢蹊徑」。他的登山資訊不只是等高線圖、稜線圖,一本本看似無關的台灣人文史地資料也成了他登山的指南。

比如他讀到日人討伐當時的「最後未歸順番」布農族的歷史,日人如何的懷柔、制壓,並以毒瓦斯,機關槍屠殺部落;及霧社事件中,泰雅族頭目「莫那魯道」帶領兩百族人,最後集體自殺於「馬海僕岩窟」的記載,都令他印象深刻。他想,許多史料上提過的地方,都在地圖上看過,而文獻只是歷史證據之一,自己既然登山,為何不用兩隻腳、一雙眼睛,親自前往,到實地去觀察、思考、調查,眼睛閉上想想,讓自己也走入歷史?

(張良綱)

終於,他拜訪了心目中的聖地馬海僕岩窟,「才進入密林,四周立刻幽暗下來,潮濕的空氣夾雜著腐木的氣味,瀰漫在四周,我越來越抑制不住興奮的情緒。數月來的策劃、數年來的心願,馬上就要實現了……」

霧社事件首領莫那魯道及其族人,最後死守而集體自殺的三個岩窟,由於年代久遠,有兩個已被樹根及崩石封住。留下來最大的一個岩窟,因為諸多忌諱,除了兩、三個獵人偶爾經過,深藏幽林中的抗日史蹟,幾乎已經完全被遺忘。當地找到岩窟,寫成「馬海僕岩窟悼英魂」,歷史又重現人間。

在閱讀南台灣少數民族文獻時,他發現一個曾經顯赫一時,卻倏然失落的原住民族「斯卡羅族」,該族「豬豆籅嚏v頭目潘文傑,曾在日本首度對台灣出重兵的「牡丹社事件」中,扮演居間調停日軍與當地住民的角色。每次日人掃蕩「番社」時,他都挺身而出,以和平手段解決衝突。隨著這名字在文獻中被提的次數日多,潘文杰三字遂牢牢吸引住楊南郡。

他前往南台灣山區豬豆籅擦穨}採訪潘文杰的故居,蒐集資料,並找到他如今已九十多歲的孫媳婦。過去有關斯卡羅族歷史,不但文學上少見,即使史料也有限,後來他依此寫成的文章「斯卡羅遺事」,不僅得到報導文學獎,更成為台大歷史系的上課教材。

湮沒於荒煙蔓草間的八通關古道,在楊南郡探勘後,終於重現。圖為探勘人員將蔓草清除後,發現完整的路跡。(楊南郡提供)(楊南郡提供)

就像有一首歌詞說的「山的那一邊,是我嚮往的地方」,對好奇的楊南郡,山的那一邊,是一個很大的誘惑。登山人常開車到登山口,原路下山;對不喜重複的他,這種作法卻是一種負擔,「我不喜歡由A到B再回到A,喜歡由A、B到C」,他說。

當登山客忙著在南湖大山山徑趕路,對傳聞的南湖冰河遺跡,輕忽地略過,他卻隨著日據時代發現冰河遺跡的生物地理學者鹿野忠雄的腳步,把他的論文與手繪圖中冰斗的位置一一找了出來。

「好的方面,可以說我是理想型的人;壞的方面,我就是個『搞怪』的人。」高中時念教會學校,因為質疑學校規定每個人都要做禮拜,被記大過勒令退學;念台大外文系,又不滿散文課只是帶著字典像中學生一樣上課,並未真正由文學批評、修辭學上討論文章的好壞,而不時與老師展開辯論,因此從未及格。畢業後,他三天兩頭換工作。

「我主觀重、不溫馴、不易規矩地就業,無法與現實步調一致。而人間生活,多少要依別人規定去生活」,他說,對登山的投入,也許就是對現實生活的反動。如此個性,走進山林,爬起山來,當然也不會遵循既有的登山模式。

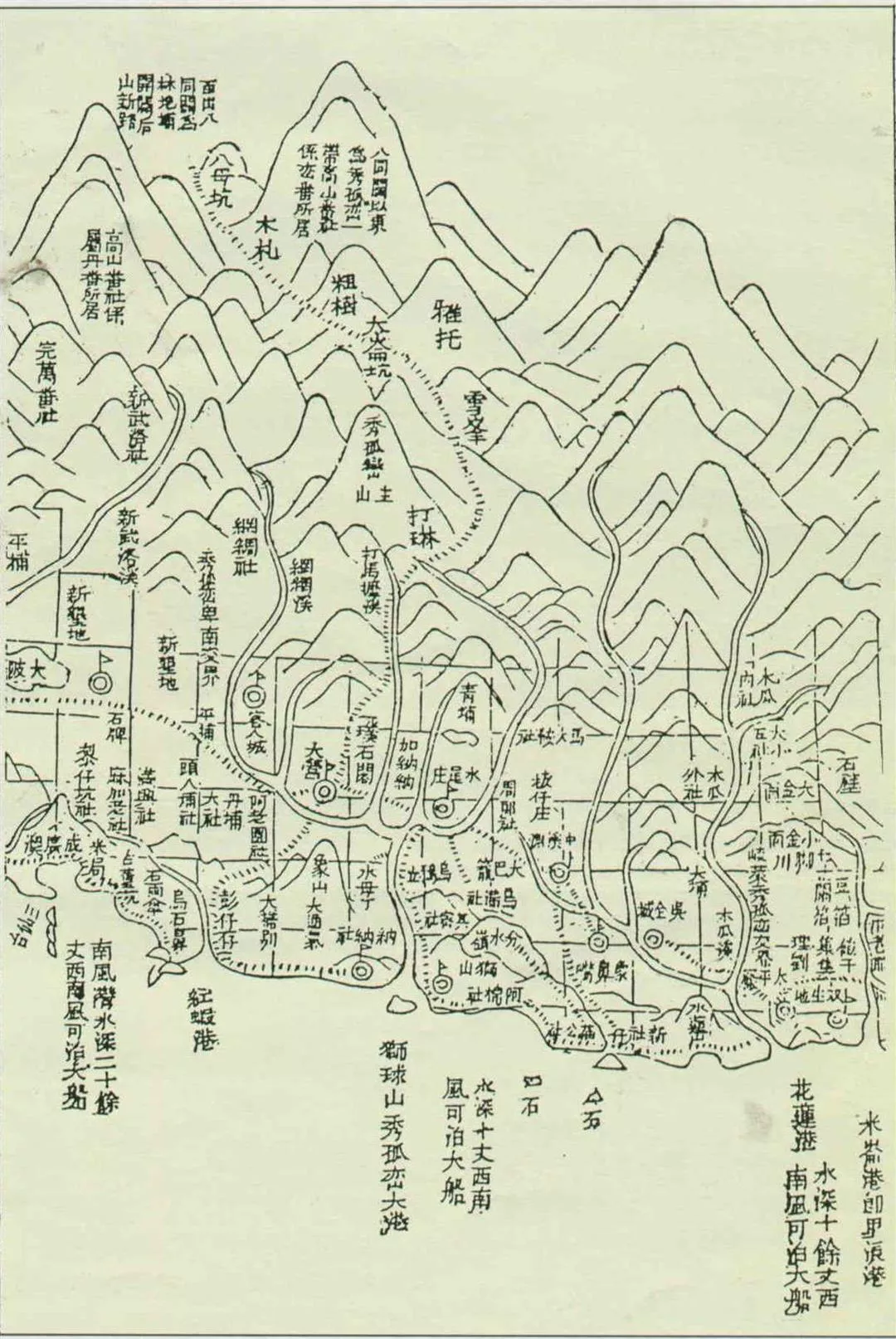

(右)清朝「台灣輿圖」中的八通關古道地圖,以寫意手法完成,缺乏溪谷、稜線,無法實際應用。(張良綱)

如今他不願多提起登百岳、開拓登山路線的過去。雖然他留下許多記錄首登山峰的資料,成為登山界重要參考,「哎呀,誰先爬過什麼山,誰先踩到山頂的三角點,誰爬的比誰快,都只是體能活動」,他說,台灣山脈的豐富內涵,絕不只是地理上的特殊景觀,登山客走過的土地,恐怕每塊也都曾經有人走過。

「台灣歷史的核心並非都在西部平原,『原住民』早在幾千年前就在這塊土地上生活」,他說,台灣的人文活動呈垂直分佈,從古到今,從上到下,再高的山都有人文遺跡。四分之三的山地看似空白,其實有無盡的歷史隱藏其中。也只有走入第一線,才能了解那是許多人不曾碰觸,卻真實存在的台灣原貌。

登山與學術結合,與走入歷史,正是他的登山哲學。他探勘「原住民」舊部落,追尋大分事件、霧社事件、牡丹社事件,憑弔古戰場,走獵路、社路(原住民部落間的聯絡道路),做平埔族的調查,也到魯凱族聖地大、小鬼湖實地探尋。他從史料書中認識了許多過去從事山地探險的探險家,也跟著他們的足跡上山,更進一步了解這一塊土地。

台大歷史系副教授吳密察就覺得研究台灣史的學者,缺乏他這種「動作派」的人。

高山的古道遺跡雖不易尋找,但低山地區的人為開發卻使遺跡消失的更快。位在屏東社寮的石頭營,曾是浸水營古道的起點,因為曾有清軍駐紮而得名,如今營址盡成農田,只剩一小排石基。(張良綱)

但是,研究山區人文史蹟不是一個人可以完成的事。因此他不停以自己在登山界的影響力,推動登山社團「登山學術化」。

「地理的探索,可以厚植人文的基礎;同樣的,忽略歷史,只作地理上的探勘,無法真正了解地理探勘的真義。」他說。年輕人到他家裡,拿起地圖,畫出一塊塊以九族住民分佈或特殊地理、地質的山區,不再只是做山峰單攻、縱走,而是分階段將山區的古道系統、人文遺址、動植物調查出來。

他在登山過程認識許多「原住民」,就鼓勵他們回自己的舊部落,親眼去看看,不要只由史料上了解霧社事件、牡丹社事件……,或人云亦云。他認為,民族文化的全盤覺醒,必須親身去對自己家族構成、神話傳說下功夫。因此當布農族回原鄉,特地邀請他,就因為他對他們的了解,像自己的兄弟一樣。

楊南郡調查清朝古道時,同時調查了日人所開闢的理番道路。圖為位在古道上的「躑躅」日警駐在所遺址,清代古道曾在此與日路交會。楊南郡與徐如林測量駁坎高度。(楊南郡提供)(楊南郡提供)

當十年前國家公園計畫尋找古道時,楊南郡也成了他們心目中最好的人選。

古道的探索,往往由零的狀態出發,而他永遠不滿足,永遠不停止對事情產生好奇心,永遠覺得文獻看不夠,永遠想親身體驗的個性,使他成為填補台灣歷史空白的人。

以清朝八通關古道為例,由於時日已久,這條清朝最重要的中路,開路的總兵吳光亮甚至連開山日記都未記錄。一百二十年前清朝留下的地圖,則是以山水寫意畫繪成,以今天的登山方法來看,幾乎沒有參考價值;而圖中標出的古地名,也都已經過改換。

「我很喜歡看推理小說」,楊南郡說,當學生時他曾一口氣把將近一百本的「梅森探案」看完。既然古道相關資料缺乏,就由一片空白開始,上窮碧落下黃泉,沒有線索也要想辦法弄到有。他認為,學問在問號後面,問號後有無限的空間,只要用心探索,他也相信凡事定有答案。

此後,他每天一早,到各個圖書館、故宮圖書室等開門,中午商情館方讓他留下,午餐也不吃。他由以前大陸帶過來的全中國各地每個月給皇帝、軍機大臣批奏的「月摺包」過濾資料。成千的舊檔案史料中,往往只找出幾句相關的話。他也幾乎找遍了日據時代各期的陸測地形圖、「番地圖」,再把這些蛛絲馬跡像拼圖一般拼出來。調查時期前後一年十個月,只要有空,他就是忙碌找資料。

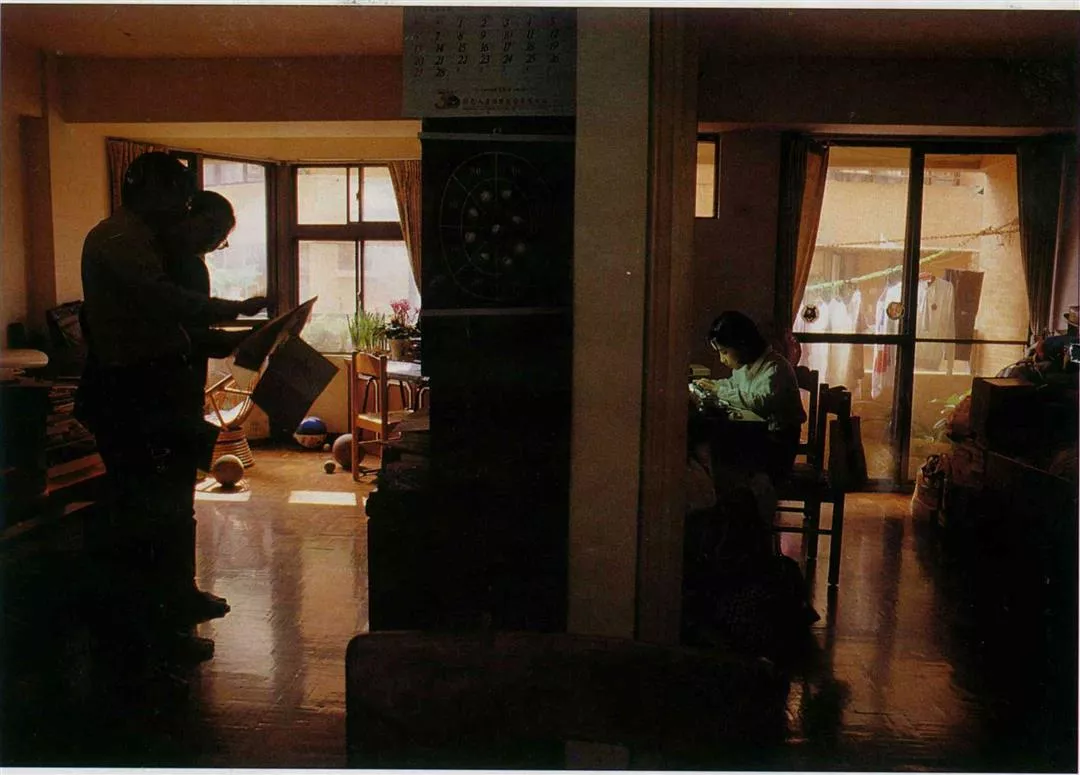

為了「走入歷史」,楊南郡遍讀有關台灣歷史的書籍、期刊與論文,平時一方小客廳就是他「做功課」的地方,而女兒也感染了他愛讀書的習慣。(張良綱)

史料上沿線地名和現在文獻上提到、地圖上標示的,甚至和獵人口中稱呼的都不同了。有一些地名在清朝史料上不時出現,是道路的重要據點,可是怎麼找就是找不出線索;「地名與地圖的研判就像在解密碼一樣」,他說。

雖然許多開路的經過已無跡可尋,但他和同伴卻尋獲不少寶貴資料:古道上的營盤址、石階、開路紀念碑,甚至清兵用的陶碗、日軍遺留山上的酒瓶。

過去資料上常常把清朝古道與日據時代道路化約成一條,路不見了,就說「日人是利用清朝的道路,二條路已重疊了」。在楊南郡探勘後發現,兩條路只有交會點,根本毫無重疊。

「很多人以為我們運氣好,好像我們走路都可以撿到錢」,常跟著他上山的妻子徐如林說,其實他們以最笨的方法,在現場做地毯式地搜索。一步步尋找,可以走通的,就走一段,每一片段再慢慢拼湊出來。每回都撐到揹上山的糧食吃完了,請假時間也到了再下山。

「就像淘金一樣,可能一百次才有一點成果」,她說。

退休前有假日就往山上跑的楊南郡,如今終於能趁著寒假帶一雙兒女往宜蘭冬山河散心。(張良綱)

在今山古道間,過程中路線不定,何處有水?可有供紮營之處?地形如何?一片空白。他與同伴在八通關東段曾經三天沒水喝,就吸水藤,以手套沾清晨草上的露水止渴。而台灣山區岩石鬆脆,斷崖絕壁,一天三、五百公尺前進不了,心理隨時有迷路的準備,「走到沒路,懸在斷崖上,進退兩難,每次都會想,幸好有保險」,曾在合歡古道上,額頭被落石擊中、血流滿面的徐如林說,到現在還沒死,算是奇蹟。

「雖然在台灣容易崩塌的地形中,許多古道遺跡早已湮沒,完全看不出人煙來,但赤楊、桂竹、幾何形的芒草地、人工堆石,其實都在給你暗示」,全心集中在古道上的楊南郡則說。

草木無語,但人的足跡定會留下「證據」,例如人會選擇向陽平緩的地區生活,這種地方可能比較容易找到營盤;日照、水源充足的地方,可能會有耕地;原始林中不會忽然長出一大堆茅草,必定是曾經有人將森林砍除,就可能在此邂逅廢耕地與部落遺跡;日人又喜在住所種櫻花、銀杏、竹子或楓樹,出現這些當地環境原本缺乏的樹種,可能是日警駐在所出現的訊息。

(張良綱)

當古道發表後,許多人打電話來問:「你們是看哪一本書去的?可不可以介紹給我們?哪裡有賣?」楊南郡簡直不知從何說起。報告上一句輕鬆的「翻過一個溪崖,三道支稜後,終於到了隆凱板社」,實際過程可能三天三夜也說不完。

他也沒有時間去回憶,因為他還要不停地上山;雖然已六十四歲,他要走到走不動的一天。如今他要翻譯日據時代的資料,探索文化遺址、探查古道,簡直做不完。「要是年輕二十歲多好」,他說。過去他還未退休,過年、假期就往山上跑。徐如林說「沒有人像他那麼瘋」,但也因為「內疚」,一對兒女過年的紅包因此會比較「大包」。

連孩子都不時問,「爸爸,不是很多山都爬遍了嗎?怎麼還沒爬完?」爸爸的答案卻是「三輩子也爬不完」,他說,多少前人走過的足跡,不能只靠一個人,因此他的古道之行,常常帶著原住民、學生,和少數與他有著「登山學術化」理念的好友同行。

他的另一半徐如林也是其中之一,二十歲時,徐如林就曾自己一個人登上當時山難最多的南湖中央尖大山。她在學校登山社時讀過許多楊南郡的登山記錄,了解他的理想,也常充滿豪情壯志地與他上山。

「山風獵獵,我們站在古道西段的終點……一百十二年前,吳光亮是否也站在此地,望著雲海翻騰的山巒,盤算著往東的路徑該由何處著手?我們的豪情壯志,難道竟輸給古人?我們在大水窟研判的路徑,難道不靠自己來證實?」當八通關古道完成後,她在一篇相關的文章中寫道。

即使如此,徐如林也曾勸過楊南郡,「你不要再接古道計畫了」,她說,楊南郡危機感重,覺得少數民族的文化、語言要消失了,古道的尋找,又幾乎在無中生有,他要求自己很高,因此精神壓力也很大。

精神上的探險「我自己這樣認定,每回上山,除了肉體上的探險,也是精神上的探溯,書上臥遊當然好,但若能超越現有時空,到現地與古人對話,付出的代價雖大,但達到的精神層次也很高」,他說。

過去累積的人文調查,使他的古道探尋不只是一種找路的機械性行為,他讓自己「走入」古道沿途的歷史。資料上簡單或硬梆梆的一句話,他反覆琢磨,找出背後真實動人的故事,原本只是資料上死的文字,因為他的好奇心與執著,在他心中,古道彷彿也有了血肉的身軀。

如今有更多人加入古道的探尋,他一方面希望更多人參與,卻更怕這只是「台灣熱」的表面化,「古道是一種文化的探索,除了把沿線的文化遺址找出來,也要回頭看看過去沿線被忽略的人文與地理,只有由更大的面來看,這股所謂的熱潮才可能持久。」

〔圖片說明〕

P.116

今天登山客走過的山路,留有許多古人的足跡。圖為日本攝影家岡田紅陽於一九三七年拍攝、由志佳陽社攀登雪山的泰雅族。(中央圖書館台灣分館提供)

P.117

楊南郡(左一)與徐如林,夥同好友前往荖農溪上游玉穗山,探訪日據時期布農族「未歸順蕃」最後死守之地「塔馬荷」。(楊南郡提供)

P.119

正式上山尋找古道之前,楊南郡先到古道沿途的聚落採訪。右圖他請教曾在該山區活動的住民,並以等高線圖(左圖)詢問路況。

P.120

湮沒於荒煙蔓草間的八通關古道,在楊南郡探勘後,終於重現。圖為探勘人員將蔓草清除後,發現完整的路跡。(楊南郡提供)

P.121

(右)清朝「台灣輿圖」中的八通關古道地圖,以寫意手法完成,缺乏溪谷、稜線,無法實際應用。

P.122

高山的古道遺跡雖不易尋找,但低山地區的人為開發卻使遺跡消失的更快。位在屏東社寮的石頭營,曾是浸水營古道的起點,因為曾有清軍駐紮而得名,如今營址盡成農田,只剩一小排石基。

P.123

楊南郡調查清朝古道時,同時調查了日人所開闢的理番道路。圖為位在古道上的「躑躅」日警駐在所遺址,清代古道曾在此與日路交會。楊南郡與徐如林測量駁坎高度。(楊南郡提供)

P.124

為了「走入歷史」,楊南郡遍讀有關台灣歷史的書籍、期刊與論文,平時一方小客廳就是他「做功課」的地方,而女兒也感染了他愛讀書的習慣。

P.125

退休前有假日就往山上跑的楊南郡,如今終於能趁著寒假帶一雙兒女往宜蘭冬山河散心。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)