一九九七年六月三十號子夜,載著英國王儲與末代港督的添馬艦,在滂沱大雨中,漸行漸遠。百多年來,華洋唐番之間牽扯不清的這段歷史,猶待沈澱;而歷史上,華洋唐番之間牽扯不清的公案,豈止此樁。

兩世紀前,第一位進京晉見乾隆皇帝的英使馬嘎爾尼,也曾經搭上獅子號軍艦悻悻然返。當時口岸通商的目的沒有達成,但這段深入宮苑的中國之旅,卻是人人好奇的經驗。

馬氏在後來的使華日記中,特別提及了他對熱河避暑山莊的印象,有如英倫家鄉的潘斯山莊、渥本莊園一般熟悉。兩世紀之後,國人遊覽英式園林,也無不驚訝於其中的水榭亭台、石洞假山。

這是怎麼回事?

有別於幾何圖形的法式園林,以自然為尚的英式園林,是英國人最引以為傲的文化貢獻之一。法國人卻將這種園林稱之為「英中園林」。英式園林究竟是英國人的巧思獨創,或是取法中國園林意境而來?

這樁公案從十八世紀打到晚近,中西學者各舉例證、分執一詞,究竟實情如何?我們能從這場馬拉松論戰中,讀出什麼有趣的現象?

幽默大師林語堂,曾經在三○年代暢銷歐美的《吾土吾民》一書中,好生貶損了歐洲人慣稱「正統花園」的幾何園林。

他認為中國的「園」字所給人的印象,是一片遼闊的風景,其中有與自然融為一體的亭台樓榭、曲橋假山,而沒有筆直的林蔭大道、圓錐形的樹木,「沒有一切把凡爾賽弄得如此笨拙,叫中國人看不上眼的形式,」他寫道。

法王路易十四精心營造的凡爾賽花園,是歐洲正統花園中的登峰造極之作。

當年鍾情中國制度與精美器物的太陽王,恐怕不會料到:在兩世紀後的中國文人眼裡,這傲視全歐的經典花園,竟然笨拙傷眼。

其實林大師並不是第一個以中國園林美學,來檢視正統花園的人。

中國的人民嘲笑我們……

「……(我們歐洲人的園林裡)路徑和樹木的佈設,都是互相對偶、距離一定的。中國人卻很瞧不起這種植樹的方法,他們認為凡是能由一數到一百的孩子,都會把樹種成直線。……他們不求整齊,以免一眼看盡。我們對於這種美麗全無概念,他們卻有一個特別的術語來形容:他們說『傻啦瓜嘰(sharawadgi)』。」

這段話出現在一六八五年,英國外交官天樸爵士的一篇談論花園的文章裡。在這個全歐風從法式幾何園林的時代,天樸的意見顯然與眾不同;但這也是中國哲理器物風靡歐洲的時代,以天朝上國的造園美學譏評時潮,想來也不算意外。

倒是這個傻啦瓜嘰的「中國術語」,就此成為討論園林中不規則佈局的特定美學標準;天樸的議論,也教後人一再引申呼籲。英國浪漫散文家愛地生就是其中的一員大將,他並且進一步質疑:何以「我們英國園丁不求順應天然,卻盡量遠離自然」?

「英中合璧」的寧靜革命?

就在天樸與愛地生揭竿而起,大力抨擊傳統幾何園林的時候,英國的社會與經濟結構也起了大變化。

從十五世紀開始,英國歷經宗教革命與政治改革,天主教會和舊貴族的領地,大批轉移到新地主的手中。這個過程在十八世紀中葉大體完成:地產的規模變小了,大多開發成新的牧場與農莊;羊毛業蓬勃、農業經濟迅速發展,鄉村面貌大變。

經過一次次的減稅方案與穀價攀升,這些揉合貴族與地主的鄉間仕紳,荷包滿溢,不免大建豪宅,也引起一場園林熱。

在過去,正統古典園林是皇宮的延伸,從埃及人在尼羅河岸建造樂園開始,西方花園就是以直線與矩型為基準,為大自然理出秩序與對稱。路易十四的凡爾賽花園,更將這種造園理想帶向顛峰,象徵絕對君權與征服自然。

但對於已經過光榮革命,確定君主立憲、議會政治的英國貴族鄉紳,法式花園不但在精神上格格不入,也耗費巨資養護。

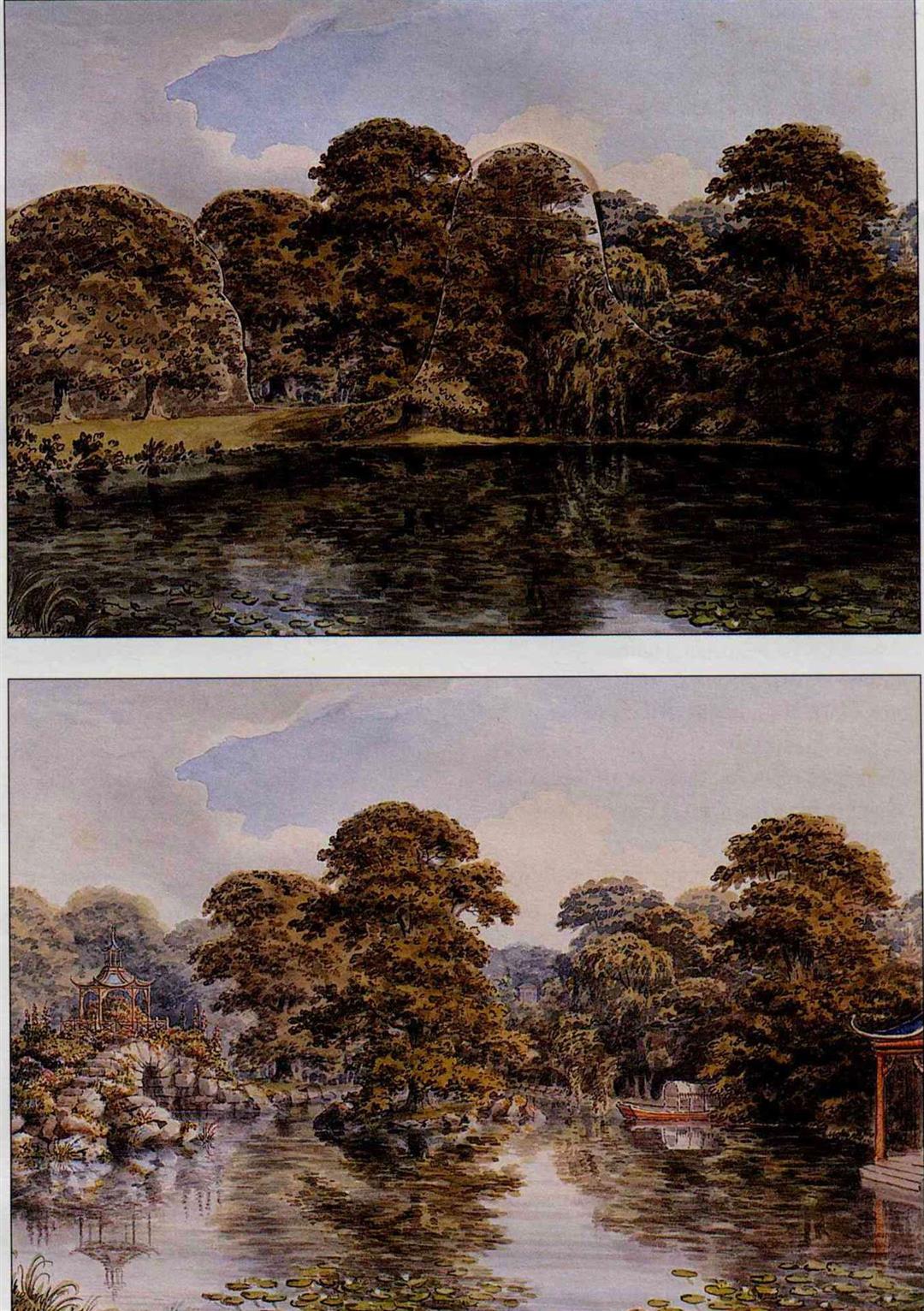

大約在十八世紀二○到四○年代間,一種牧草綿延、樹叢婆娑,歐洲前所未見的英式「自然園林」,在文人雅士的推波助瀾下應運而生,後來更披靡全歐。到了十八世紀末葉,歐陸的王公貴族,也開始在皇宮正統幾何花園之外,另闢非正式的自然園林。

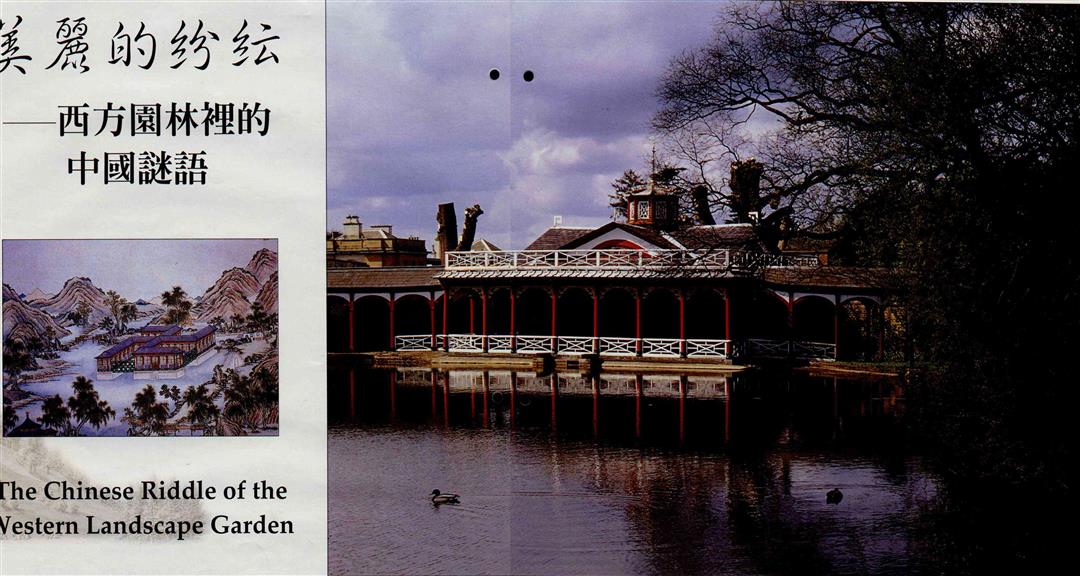

從上圖筆直的水道、排隊的樹(凡爾賽花園\李乾朗攝),到下圖自然園林「美麗的紛紜」(英國思朵海莊園\英國國家信託提供),其中可有中國園林思想的點化?(張良綱)

問題也跟著來了:從路易十四開始,一向領導歐洲藝術時潮的法國,偏偏給這種新式園林一個含糊的名稱:「英中園林」。 是可忍,孰不可忍?

在歐洲僻處海隅的英國,在藝術上本來吹的是義風法雨;這會兒好容易折騰出一個「自然園林」,不想創新的功勞,卻讓遠在天邊的中國人佔去了一半。是可忍,孰不可忍,愛國志士於是提筆上陣,捍衛祖國人民的原創性。

大部份的人以為自然園林的「中國起源說」,出自宿敵法國人的嫉妒。「他們不肯相信,連英國人也能創造出如此迷人的東西,」衛道之士辯稱。也有人暫時撇開糾纏不清的原創性,爭的只是歐洲雞首:「不管人們對於中國園林的說法是真是假,我們英國人在歐洲首先建立了這種品味,卻是千真萬確的事實,」詩人康橋寫道。

與他同時代的文人葛雷,更在一七六三年,進一步撇清與中國的淵源。他說:「我們營造園林的技藝,草創也有四十年了,可以確定的是,歐洲本來完全沒有這樣的園林,我們的腦袋裡也並沒有來自中國的訊息。」

葛雷恐怕沒有料到,自己的機智巧辯,竟成此後兩百年反對「中國起源說」的尚方寶劍:西方學者至今以此為議論重心。

兩世紀前的英國腦袋……

要說十八世紀上半葉的英國人──至少有影響力的知識份子,腦袋裡完全沒有中國知識,實在是說不過去的。

這時候,中國的茶葉、瓷器、絲織品、壁紙早已大量進入王公貴族之家。英國鄉間淑女,還流行親手仿製漆器,把瓷器與壁紙上的亭台垂柳、小橋流水,細細描繪在壁櫃茶几上。

而早在流傳於十五世紀的《馬可波羅遊記》裡,就記載了南宋園林裡的果樹、湖泊與遊魚,「中國有世界上最美麗且娛人的園囿」,雖然沒有費力描繪,已經引起了歐洲人的注意。

此後,尤其是十七世紀歐洲傳教士、使節團的中國遊記見聞裡,陸續出現了許多關於中國園林的描述,並且很快有英譯傳世;而當時的英國知識份子,對於拉丁文與法文也絕不陌生。

這些園林知識或許零碎而不具體,但也大體提及了模仿自然、巧奪天工的原理,和以起伏山丘、蜿蜒小徑、大片水面、曲折邊岸,加上假山、石洞的造景元素。

可巧,這些也正是十八世紀英國「新式」園林的景致。

祖先寡陋,還是子孫不肖?

問題是,中國人的自然園林經驗,可遠溯先秦漢唐,到十七世紀三○年代,明人計成出版《園冶》,已經是造園的理論專書了。十八世紀英國的文人雅士,在創造出「前所未有」的自然園林時,腦袋裡不裝一點人類文明累積的結晶,還真辜負了幾世紀來中西之間旅途勞頓的殷勤使者。

大陸建築學者陳志華,就曾經為了西方學界的倨傲態度,遍讀十七、八世紀的傳教士文獻,考據其流傳程度。「如果說那時候的英國社會菁英都孤陋寡聞到不知道中國園林,」他表示,那不免小看了他們思想界、文化界的同胞們。陳教授以為當年詩人葛雷的辯解,「原想為國家爭點面子,結果適得其反」。

更何況早在十七世紀末,英國文人天樸、愛地生等人,不早就白紙黑字地交代了他們腦袋裡的「傻啦瓜嘰」?

當然,西方學者也有話要說。

(張良綱)

不錯,幾世紀來傳教士的信札書簡,卷帙繁浩,且迅速流傳;商人使節旅行家的見聞錄與畫冊,也屢見英譯翻印,廣為引用。但紙上談兵不見得就代表真能實踐運用;更何況旅行見聞的信用危機,人盡皆知。 拿出證據來!

愛地生大談中國造園,字裡行間分明是天樸的加料版;而天樸雖是外交官,卻壓根沒去過中國。他的知識來源,得自使荷期間「曾在那個國家寓留過的人告訴我的」。他老兄打出的「中國」術語,謎底至今未破。

兩世紀來,不斷有人從廣東、福建、北京方言,甚至日語,來猜測「傻啦瓜嘰」的原意。三○年代錢鍾書旅英時,還有英國學者為此求教。「散落不齊」也好,「山林野趣」也罷,總歸天書難辨,好歹就是「不規則」的意思。

西方學者認為,古典園林隨著路易十四的絕對君權發展至極,而物極必反,中軸對稱的反動顯然就是「不規則」,這是「能從一數到一百的孩子」也不難發現的簡單道理,還需要一個小外交官來賣弄「中國字」嗎?

「法國人顯然把人們對中國的描述,錯接到英國的真實園林,而同時誤解了兩者,」牛津學者英匹表示。他認為要瞭解中英花園之間的關連,只消到知名的十八世紀英國園林走一遭,就可以發現自然園林的靈感,毫無疑問,是來自古羅馬作家普里尼描述的鄉間別墅,而非天樸、愛地生筆下曖昧的中國園林。

另一位藝術史學者歐諾,也在他的知名著作《中國風格》中指出:「十八世紀的英國園林,借鏡於畫家樸桑、洛漢畫中的義大利風景,而非圓明園的藝術造境。」

捨「中」取「義」,探根溯源

這種捨「中」取「義」的理論,雖然不算完全守住祖宗對「原創性」的堅持,但至少不必把功勞獻給鴉片戰爭的手下敗將。

而在幾個知名的十八世紀英國園林中,義大利畫家筆下的樹影廢墟、神殿列柱,果然歷歷在目。如果再進一步追溯起歷史淵源,英國的自然園林與義大利的古典風情,的確關係匪淺。

從堅守直線、中軸對稱,到打破古典規則、創發自然風貌之濫觴,一般論著多將之歸功於十八世紀初期的兩位聞人:當時在英國領銜群倫的品味大師勃靈頓公爵,和他的親信食客肯特。而這一對最佳拍檔當年相知相遇的地方,正是古典藝術的原鄉──義大利。

十八世紀的英國,經濟頗見奇蹟,文化則猶待洗禮。當時富商貴族的後生小子,在國內受完教育之後,要由導師帶著周遊歐陸,完成一趟「宏觀之旅」,尤其是在遍地古蹟的義大利,為眼界開光之後,才算真正躋身紳士之流。

勃靈頓公爵就是在他的「宏觀之旅」中,與畫家肯特一見訂交。回程中,他不但買了大量昂貴的紀念品,還順便帶回肯特,為他設計整建倫敦南郊的園邸,以陳列旅途斬獲。

一七二○年代,勃靈頓公爵在他的花園裡做了一個前所未見的嘗試:花園東端,走的是正統風格的古典花園;花園西側,則由肯特營造出一種不規則的自然風貌,其中有叢叢矮樹與曲折小徑!

越過圍牆,發現自然

肯特在勃靈頓城郊花園的牛刀小試之後,又與其他造園家在爵爺們遼闊的鄉間莊園裡一展身手,成為創造自然園林先驅。

在這種新式園林裡,既不以幾何花壇為主角,也不見筆直水道,而代之以綿延的草坡樹叢與波光潾潾的曲折水面。園林拆去圍牆,僅以乾溝隔離原野;當時的散文家對肯特的造境讚嘆不已,形容他「越過圍牆,發現了整個自然就是一個大花園」。

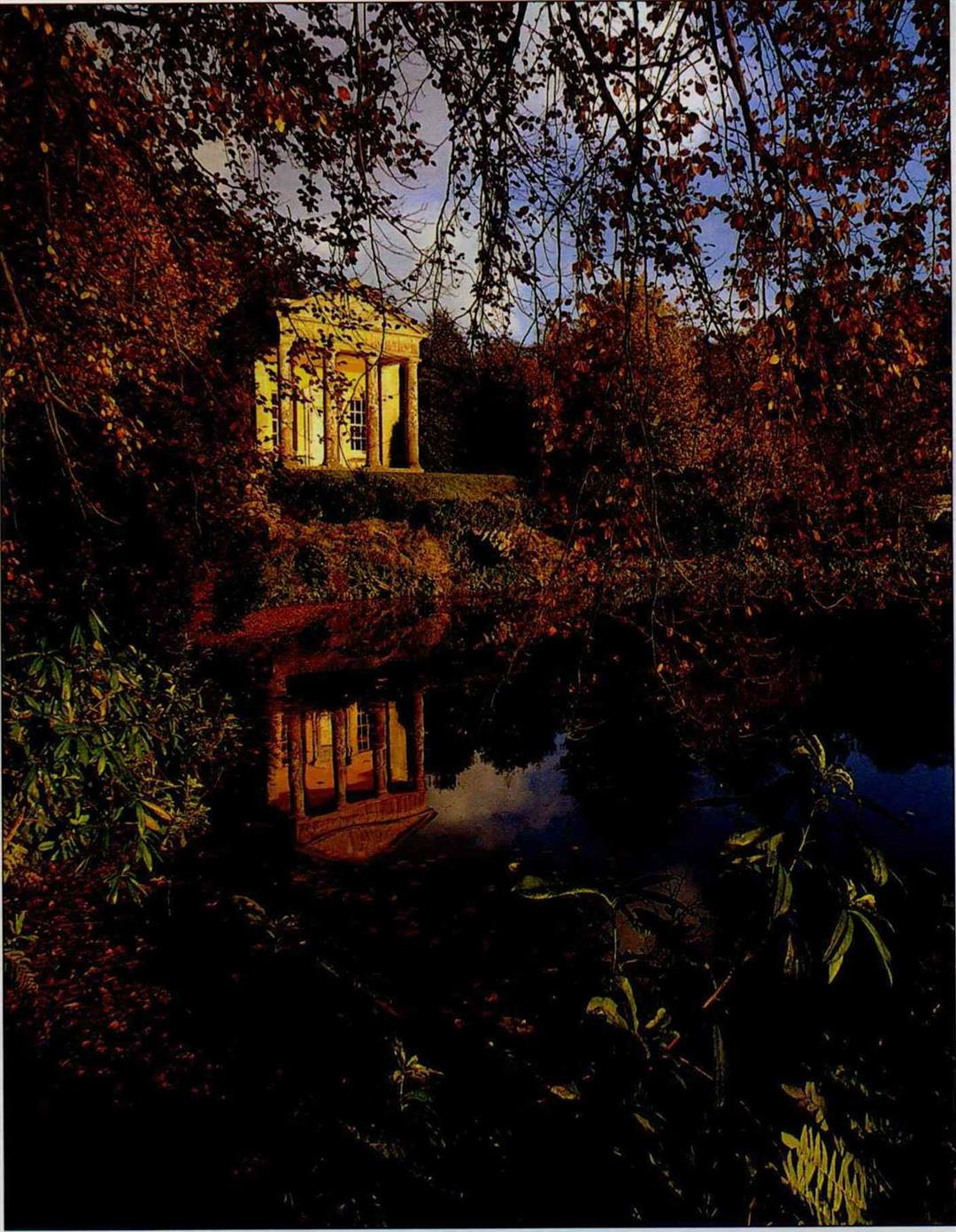

以自然為師的大花園裡,也作興曲徑通幽;林蔭盡處,通常有座仿古羅馬神殿的「古蹟」,更證明了它與義大利的淵源。畢竟,在爵爺們「宏觀之旅」的美麗記憶裡,還有什麼比親手造它個古羅馬風光、隨時徜徉其中,更美妙的紀念品呢?

當然,這個有趣的新點子也並非全然出自哥倆的旅程回憶。在勃靈頓的雅痞圈裡,還有一位仁兄卡司台爾,他把古羅馬作家普里尼描述鄉間別墅的信件英譯出版,獻給爵爺參考。有趣的是,根據陳志華教授的研究,卡氏曾經開玩笑說:普里尼一定知道天樸爵士所說的中國園林!

左圖中十八世紀英國人理想中的桃花源(思朵海畫景\英國國家信託提供),與右圖十七世紀的英國花園已經大不相同(倫敦南郊漢姆居)。(張良綱)

不僅如此,在一九六○年大英圖書館季刊裡,一篇兩頁半的短文,更提供了新線索,佐證當年勃靈頓公爵雅痞圈諸君的腦袋裡,恐怕不只裝了天樸的「傻啦瓜嘰」,還有中國園林的實景版畫! 萬園之園,以此為冠

十八世紀以來,歐洲人最熟知的中國園林,要數法國耶穌會士王致誠筆下的圓明園。

王神父是乾隆時代的清廷畫工,曾經參與圓明園四十景的繪製,因此有機會深入見識中國名園。他在一七四三年寄回巴黎的一封長信中,詳細描述了圓明園的景致。

在這位習於歐洲古典主義花園的畫家眼裡,圓明園竟是「萬園之園,以此為冠」。他強調,在中國,人們在園林裡要表現的是自然樸野的景致,而非按照對稱、比例,嚴格規畫的人工殿堂。

他比較園明園與歐洲園林:中國園林喜歡曲徑通幽,而非筆直的林蔭大道;美麗的河岸以亂石堆疊,變化無窮,充滿野趣,不但不同於歐洲用方整石塊砌成的駁岸,還有小島在湖中挺出,有小橋通往園徑樓閣。

「這裡的人們似乎喜歡一種美麗的紛紜,偏好不對稱,」他說。

王神父的長信,後來編入一七四七年的《傳教士書信集》裡,引起歐洲廣泛的注意,並且兩度英譯。這封信不但與天樸、愛地生的說法遙遙呼應,及至四十景版畫抵歐,圓明園更是聲名大噪,成為歐洲人心目中「中國花園」的典範。直到十八世紀末,荷屬東印度公司使節團受賜參觀清漪園,但他們在使華報告中,卻始終以為自己遊的是圓明園!

園外有園,天外有天

在護衛「自然園林」的原創性時,英國學者的反擊,也多圍繞著圓明園的例子。王致誠神父的書信首度英譯(也出自勃靈頓文人圈之手)是一七四九年,四十景銅版畫抵英,則在一七六○年代;而勃靈頓公爵與肯特的自然園林濫觴,出現於十七世紀二○年代。學者據此推知:當時創發者的腦袋裡,是不可能有中國花園的實際圖像做參考的!

新線索的指向,卻是另一座中國園林──熱河避暑山莊。

一九五九年,大英圖書館買進了一冊由義大利耶穌會士馬國賢所製的「避暑山莊三十六景」銅雕版畫。畫冊只剩三十四景,但藏書票卻顯示,這本畫冊原屬勃靈頓公爵的收藏!

隔年一位英國學者克雷在大英季刊上發表文章,考證當年馬國賢供職清廷,為康熙派往熱河協助雕版。康熙死後,他在一七二四年返義途中,帶著五位中國教友,在倫敦停留近一個月,其間晉見英王喬治一世,長談兩次。

根據他的判斷,一七二四年的那個九月,也就是勃靈頓公爵的雅痞圈正在整建、醞釀新式園林的時候,作為當時貴族社會的靈魂人物,勃靈頓公爵大有可能成為喬治一世會客的座上一員,與這位有幸去過避暑山莊的貴客,討論天樸、愛地生等人宣揚的中國造園藝術。

「而爵爺圖書室裡的這一冊熱河園景,或許也在英國品味的發展中,佔了一席之地,」他在結論中說。

一個不存在的國度?

然而這樣的結論,並不能動搖既定的看法。鴉片戰爭以來,西方勢力達到前所未見的顛峰,而那個可殺可辱的孱弱國度,是否曾經影響英國園林的創發,已經是個「著毋庸議」的問題。晚近的園林讀物,顯少提及這段歷史公案。

而有心舊事重提的,不是歐洲漢學家著作中的零星片段,就是中國學者忍見文化飄零下的苦口婆心。真正對此議題作全面而深入研究的,只有已故瑞典藝術史家喜仁龍教授,而他的論述之所以沒有發生影響力,是「因為晚近的園林史學者,幾乎完全排除了中國影響的可能性,」在同樣議題中,至今最為廣泛引用的權威學者歐諾如此解釋。

以歐諾為主的學者們認為,歐洲耶穌會士對中國園林的百般讚頌,只是「自我防衛」;而在前有亨利八世與教廷絕決、後有清教徒革命的英國人眼裡,貪腐教皇旗下的耶穌會教士,不過是些「中國狂」,他們的信口雌黃,在英國並沒有足夠的影響力。

(張良綱)

至於從中國進口的瓷器,或漆屏風上的園林景致,「分明是想像之作」;十八世紀歐洲裝飾藝術對中國風格的模仿之說,則是「漢學家」一廂情願的看法;而馬可波羅遊記以來,在歐洲引起的一陣陣中國熱,其實是歐洲人想像中的「中國」,或啟蒙哲學家「藉遠諷近」的伎倆,與真實世界無關。既然這個美好的「中國」根本不存在,又如何能影響真實的英國園林? 馬拉松跑進了死胡同?

喜仁龍的看法不同。他以中西兼治的背景,在四○年代奔波兩地園林實地拍照、研究,追本溯源。他的著作成於五○年代,未及看到大英博物館勃靈頓家族的熱河畫冊現身,但已然肯定中國造園藝術對十八世紀歐洲園林的自然風貌,有「根本的重要性」。可惜他通曉中文,在他所屬的文化裡,委實難脫「中國狂」之嫌。儘管他的教授尊銜與博物館員身分,都與義大利藝術相關,一九六六年過世時的悼文中,就像另一位「為中國討公道」的英國科學家李約瑟一樣,仍然未免於淪入「漢學家」之列。

中國對於自然園林「根本的重要性」,只是漢學家的癡心妄想吧?直到晚近,仍然有人堅持圓明園圖版抵英前,英國人的腦袋裡沒有中國園林;也有人試圖證明勃靈頓是在晚年,而非馬國賢抵英時買到這本畫冊。

相當於康熙盛世時期的十八世紀英國,既可以遠慕古羅馬的教化,又可以近受法國、義大利畫家的影響,為什麼偏就「不」可以有當時經濟與文化大國的一絲點化?

十八世紀真正的歷史氛圍,隨著時代的巨變漸行漸遠,而這場縈迴曲折的馬拉松爭論,始終看不到終點線,卻一路口乾舌燥地跑進了死胡同。「這樣的辯論,已經毫無意義,不值一駁,」陳志華教授認為,勃靈頓文人圈對中國園林的興趣無可否認,至於他是否真正見過馬國賢,其實已經無關宏旨。

追尋靈魂的自由

除了追問勃靈頓究竟在青年、壯年,還是晚年買了馬國賢的版畫,有沒有更見真章的角度,來看這種必然誕生於人類文明經驗高峰的美麗園林?

已逝德國學者維克孚討論英國新式園林的論述,如今讀來仍然引人入勝。

他認為,經過一六八八年的光榮革命,英國確定成為一個以法律憲政、國會議事為基礎的民主國家。到了新世紀的初年,以勃靈頓公爵為首的文化圈顯然充滿了新希望,他們期望在憲政的自由主義精神下,創造出嶄新的民族品味與風格。在藝術上一向以歐陸馬首是瞻的英國,在離棄專制王權之後,要在哪裡找認同?什麼能夠表現他們對自由、人權、寬容,與人文精神、藝術創造力的企慕與追求?

時人的眼光放在共和時期的古羅馬與當時的中國。「凱撒之後的羅馬,人們失去了自由精神,此後就再沒有出現一件能夠引以為傲的雕刻、塑像或建築,」一位當時的評論家指出:「而現在的英國就像共和時期的古羅馬,只想偃兵息武,追求藝術與學問。」

古羅馬的人文光輝,隨著獨裁者的武功而黯淡湮滅;但是從孔子以來,以藝術與學問為尊的中國,卻正當康雍盛世。而這兩個文明都懂得透過自然,追尋靈魂的自由。「根據我們所知,」卡司台爾為勃靈頓公爵譯述的古羅馬鄉村別莊裡,有未經剪裁的山石、瀑布、樹木……,他說:「這正是當代的中國園林設計。」

傻啦瓜嘰,不分中西

仲夏遊園,在縈迴曲折的自然園林裡找什麼?找英國的國家自尊?找中國的民族驕傲?尋樸桑、洛漢的田園牧歌?猜天樸、愛地生的「傻啦瓜嘰」?還是無分中西,且呼喚自由主義的最初靈魂;追摹藝術、學問、人道、寬容的美麗心靈?

勃靈頓公爵文化圈催化出來的早期自然園林,其實已隨後人不斷「改進」而原貌難尋。十九世紀的英國園林,則是萬邦臣服、四民來朝的博覽會式主題公園。至於那個讓法國耶穌會士,用動人的筆墨所形容的圓明園呢?這會兒可從英法聯軍的洋槍大砲下止痛療傷,恢復了昔日光彩?

「曲折多變的路徑還沒有恢復,」一位學者形容:「倒有人建議先造幾條筆直寬闊的瀝青公路開進去,說是便於外賓遊覽」。

筆直的瀝青公路造了,電動船開了,兒童遊樂場,也熱熱鬧鬧地上場了。

假山石洞,也是英式園林要素之一。圖為英國潘思山莊仿中國石作。(胡克禮攝)(胡克禮攝)

外銷歐洲的中國壁紙上,曲水奇石,歷歷可見。(鄭元慶攝)(鄭元慶攝)

把義大利帶回家作紀念?這是英國思朵海莊園的花神之廟。(英國國家信託提供)(英國國家信託提供)

義大利風景畫中的神廟廢墟,後來都出現在自然園林裡成為點景要素。圖為樸桑作品。

「…在一座石山頂上,造著一座小殿」,王致誠神父筆下的圓明園在這張設計圖中明顯可見。圖為英國渥本莊園未實現的原設計圖,園主可以比較「改進」的可能性。(渥本莊園提供)(渥本莊園提供)

西方人心目中的「萬園之園」,毀於英法聯軍之手。圖為圓明園中的西洋樓廢墟。(李乾朗攝)(李乾朗攝)

綠草綿延,樹影婆娑,加上幾可亂真的綿羊,英式桃花源現身寶島?圖為大溪鴻禧山莊一景。(張良綱)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)