美女當前,男士們儘管一臉正經,眼角仍不免洩露出「天機」。這是不久前「花花公子」在台灣舉辦的創刊號記者會一景。(邱瑞金攝)(邱瑞金攝)

在大大小小的民意調查中,「人身安全」一直是國內女性最大的焦慮來源。民進黨婦運領袖彭婉如姦殺命案,迄今四個月未破;台中市五歲女童被長竹棍硬生生刺穿下體的慘狀烙印仍在;各地割喉、割臀、暴露等「狼」蹤處處。身為女性,時時要提防另一性的魔爪,實在有「恨不為男兒身」的喟歎。

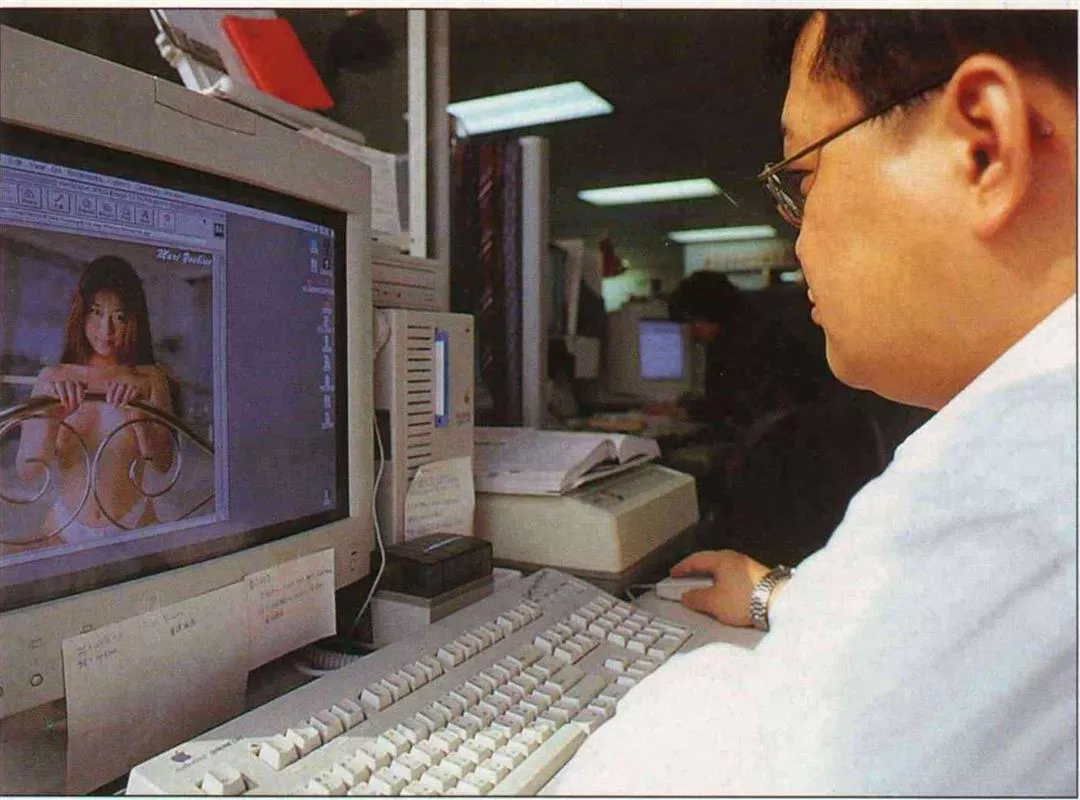

裸女圖開機即來、黃色笑話無傷大雅,有「辦公室犯罪」之稱的工作場所性騷擾,恐怕還需更多的省思。(卜華志)

性犯罪,這種兩性間最錯誤的對待方式,究竟肇因於少數男性一時的性慾出軌,還是全面的男權操控?是男性與生俱來的攻擊本能,還是後天長期的縱容?對這個至今無解的議題,究竟刻意保護女性足矣,還是需要全面改造男性?

去年十二月,彭婉如命案正喧騰時,在出版社任職的張玉文(化名)加班夜歸,為了安全,她不僅打電話叫車,還請大樓警衛送她上車。難堪的是,車門一關,司機就調侃地說,「小姐,幹麼那麼緊張?妳怕妳變成彭婉如啊?其實女人就是想不通,乖乖地躺好給他強暴就不會死了嘛,何必怕得那樣?當然漂亮小姐才要怕啦,那些醜的,送給我我都不要。上次就有小姐,肥腿露出一大截,一上車就坐前座,還裝醉要我抱她上樓,我又不是傻瓜,要『操』會被她『操』死……」司機口沫橫飛地描述著,還不時從後視鏡打量著她,看到她緊張僵硬的表情,更加得意地滔滔不絕。

強忍著噁心、憤怒和驚恐,好不容易熬到家門,張玉文正想找個人好好傾吐,卻看到先生端坐電視機前,連頭都懶得抬一下。為了怕先生怪罪晚歸,同時料想先生聽了也不會當一回事,玉文終究憋著沒有講。

女性焦慮誰人知?

其實,計程車司機的大開黃腔,玉文先生的漠然不以為意,恰恰透露出男性對女性最大夢魘──性犯罪──的普遍態度。

「對大多數男性來說,性犯罪實在太遙遠,」為「現代婦女基金會」草擬「性侵害犯罪防治法」的輔仁大學法律學研究所教授甘添貴指出,「不為錢、不為情,無冤無仇,純粹因為妳天生的弱勢性別,就被姦殺、被騷擾。這種焦慮,一般身強力壯的男性根本不能體會,也不覺得有必要去搞清楚。」

不過,甘添貴強調,並非所有男性都是「性別盲」,不少男性願意設身處地去體會女性的困境;另一方面,也絕非女性就天生具有「女性意識」,許多高出身、高成就,在父權社會中享有既得利益的女性;或是傳統禮教束縛,謹守「男尊女卑」宿命論,從來不敢質疑的婦女,都有可能抱持「比男性還男性」的觀點。這次本刊進行的電話調查中,許多選題的男女性別差異極微,也可以反映這種現象。(見民意調查一文)

甘添貴進一步指出最荒謬、卻至今難以撼動的男性觀點:在我國「刑法」中,強姦還屬於「妨害風化罪」,換句話說,依法律解釋,強姦罪行之可惡,在於它會「影響風俗、敗壞名節」;至於一位活生生的女性蒙受了身心上的重大侵犯,反倒是次要的!

此外,面對婦女社團為彭婉如和受暴女性發起的一波波抗議、默哀遊行,一般男性可能認為小題大做、台灣哪有那麼「糟」?

無奈數據顯示並非如此。根據警政署統計,去年一年,女性遭強姦、輪姦的案例,達到一千三百八十件,受害人數為一千四百多人,比五年前暴增一倍。而且,「由國人特別看重『名節』、『貞操』的傳統推測,國內強姦罪的曝光率很低,大約每發生十件,才有一件會報案,」中央警察大學犯罪防治研究所所長黃富源推估。因此去年實際發生的強姦案件,應該在一萬件上下,平均起來一天三十件、每五十分鐘一件!

我們沒有這些問題!

除了有案可稽的強姦案外,每年還有許多婦女、女童失蹤案。這些女性究竟是離家出走、被拐賣、或竟已慘遭毒手?誰都不敢說。正如去年高雄縣大寮鄉國小二年級女童失蹤後,警方認為她既然當天曾向媽媽謊報要留校晚歸,大概是被熟人誘拐冶遊去了,因此沒有全力搜尋。若不是一個半月後,女童屍骨因野狗啃噬而被發現,這件失蹤案大約也就不了了之。

根據美國的分級,強姦、輪姦惡行重大,屬於三級性傷害;至於列為二級性傷害的撫摸、強吻、窺視、暴露狂等「肢體騷擾」,或是列為一級的「言語騷擾」,國人的重視和警覺程度都嫌不夠。

中研院歐美所副研究員兼代法政組主任焦興鎧指出,以美國為例,法律規定工作場所內若有性騷擾發生,企業主須負連帶責任。而曾有數據顯示,美國各大企業每年平均要因此損失高達數百萬美元的金額;為了荷包著想,各企業莫不戰戰兢兢,不僅設有「性騷擾審議委員會」,新進員工更是人手一冊,教導如何避免有意無意間犯下騷擾罪行。反觀台灣,性騷擾頂多是眾人茶餘飯後的醜聞一樁,設有審議委員會的企業少之又少,大多企業都以「我們公司不會發生這種事」或是「我們從來沒想過這個問題」一語帶過。

去年底接踵發生性犯罪事件後,血的教訓喚起輿情沸騰,帶動女性長久鬱積的能量,總算使潘維剛立委提案的「性侵害犯罪防治法」一舉擺脫在立法院冰凍三年的命運,重見天日,在極短的時間內完成立法。通過當天,只見一群女立委不分黨派地相擁歡呼。

不過,全程參與立法過程的「現代婦女基金會」執行長張錦麗坦承,這份成果不僅遲來,還相當程度地打了折扣,「男性觀點」阻力強大是主要原因。

兩種「大男人」擋路

「當初的法案精神其實是強調『性自主權』,不論男性女性,都應擁有身體自主權,而且是男女平權的,」張錦麗指出。

從現實案例中觀察,會遭受性侵害的絕不只是女性,男性、特別是小男生,同樣可能成為狼人下手的目標;婦女侵犯男孩的案例約佔一成,何況還有同性戀間的侵犯。更可怕的是,國外研究一再顯示,男孩長期遭受性侵犯,在隱忍多年、長大成人後,為了紓解心中強烈的憤怒和挫折,也會反身去侵害別人,「被害──加害」的輪迴,是性犯罪學中最幽晦難解的死結。因此目前我國「刑法」中把強姦罪硬性定為「男性加害者」和「女性受害者」,其實是昧於現實的。

問題是男性並不這樣想。張錦麗回溯這三年的艱苦交涉,歸納出兩種阻力觀點。第一種非常「封建」地認為性主導權當然非男性莫屬的,並懷疑「性自主權」的意含:「亂七八糟!是不是又在鼓吹女性性解放、性自由?」尤其原本法案中有關於「夫妻強迫性行為」(婚姻內強暴)的處置,更被許多男立委視為「丈夫的尊嚴和權利受到剝奪!」「做愛還要擔心老婆不高興?這樣閨房還有『情趣』嗎?」

和「男人爽才最重要」、「女人犧牲一點是應該」的觀點相對,同樣令張錦麗「感冒」的另一個極端,則是汲汲以「女性保護者」自居,其實對性侵害本質既無了解也無興趣的觀點。

持這種觀點的人,認為談性犯罪還要強調兩性平權未免可笑:「男生怎麼會被侵犯?那不是『得了便宜又賣乖』嗎?」「只聽說男人該保護女人,哪有男人還需要保護的?要是男人誣告女人強暴他、騷擾他,那不是失去我們『保護弱勢女性』的原意了嗎?」

「爭取女性夜遊權!」「女性要權力、不要暴力!」激昂的口號,是否能改變女性所面對的大環境?(楊文卿攝)(楊文卿攝)

種種男性觀點阻力強大,這個法案最後只好將敏感部份抽離,只通過了包括強暴危機處理、施暴者強制診療、以及國中小學進行性犯罪防治課程等外圍條文。至於性犯罪的本質究竟是什麼?兩性在「性」議題上究竟應如何對待,求取交集?「未來恐怕還有一番拉鋸,」張錦麗不諱言。「壞人」在哪裡?

台大社會系副教授王麗容觀察,男性往往將性犯罪議題歸類為「女性議題」、「邊緣議題」,不願搬上公共政策的檯面上討論。去年底召開的全國治安會議,六大議題包括槍枝、毒品、黑道等等,然而正引起輿論沸騰的性犯罪卻被排除在外。

公眾領域的男性主導者表現如此,一般男性又是怎麼想的呢?一位大學男生無奈地表示,一旦談到性犯罪,「身為男性,好像就被打上『原罪』的烙印。」有次他陪女友參加小型討論會,只不過說了句「性犯罪牽涉到兩性關係,兩性都有檢討的必要」,立刻引來眾女子猛烈圍攻。在「敵意環伺,隨時準備抓男生話柄」的不舒服感覺中,他頹然退出討論,「動輒得咎,乾脆閉嘴!」他形容自己的窘境。

另一位男性上班族則表示,他不願意指責同為男性的加害者,倒不是怕傳出去被哥兒們罵「背叛男性同盟」,而是他想起聖經上的一句話「誰心中沒有罪的,誰就可以丟出第一塊石頭」。

他說:「姦殺我是不敢,但平常在女孩子面前賣弄幾句黃色笑話,或是過馬路時藉機拉拉女同事的手,這些小把戲哪個男生沒做過呢?」大力支持女性主義的台大建築與城鄉研究所所長畢恆達也強調,「不要光指責犯罪者,不要急著撇清自己是好人。每個男性都要小心地檢視內心,抓壞人要從自己心裡抓起!」

「其實,每個男性都可能有各種性幻想、希望立即滿足的性需求、甚至強暴的意念,」在以性學研究為宗旨的「杏陵醫學基金會」擔任指導委員的師大教育心理與輔導系講師洪有義,對男人心裡的「壞人」相當坦然。國外也曾有過調查,如果強暴無罪的話,高達半數的男人表示自己可能會去強暴別人。

「這就是x和y的不同吧,」目前正著手成立「婦女健康研究室」的馬偕醫院婦產科資深主治醫師鄭丞傑以醫學觀點分析,「這是造物者的安排,如果y不主動攻擊,也在順從等待,那就會帶來種族滅絕的災難了。」

屈意順從與加意保護

為此,鄭丞傑極力鼓吹「講兩性平等的前提,是要植基於兩性天生的不平等,加意保護女性,創造後天的平等。」對於激進女性主義者提出的女人大膽解放情慾,或是「以暴制暴」等策略,鄭丞傑都認為不智:「婦女陰道是一個容受器,男性可以打了就跑,女性卻要承擔苦果──懷孕、感染,何況愛滋病男傳女的機率是女傳男的二十倍!」

基於這樣的認識,鄭丞傑在演講時,針對「萬一誤入險境該怎麼辦?」的問題,會提出非常務實的建議:「妳不妨先假意屈從說,先生你要找我做,我也『哈』得要死,可是這裡沒情調,要不我們找一間大飯店去。還有,我的白帶多,都是我那花心老公傳給我的,你要是怕,不如先去買保險套……。」「保命第一,」鄭丞傑建議,把施暴者轉化為性對象,逃過死劫才能再談其他。

當然,承認先天不平等不是就此貶抑女性,而是更要「加意保護」。鄭丞傑以馬偕醫院新成立的、全國第一個「強暴危機處理小組」為例,以往受害者惶惶然去醫院驗傷,卻往往被一般醫院拒收,主要是「將來要去法院開庭作證太麻煩。」何況醫師只會止血敷藥,哪裡懂得要先收集証據(強暴者的精液、毛髮等),而且強暴傷害在多數情形下並不嚴重,和血淋淋的車禍、燒燙傷相比,很容易被忽略過去。

尤其現在強姦罪成立的要件,是要有「強暴、脅迫、藥劑、催眠,致使不能抗拒」的證明。而「不能抗拒」的認定困難,因此在百分之十的低報案率中,又只有約百分之十的低定罪率,等於發生一百件案件中,只有一件受到法律制裁,反映被害婦女不被採信、投訴無門的困境。甚至有些醫師或司法人員還會調侃被害人,「沒怎麼樣嘛,我看不像(強暴)喔!」這些有意無意的輕忽和羞辱,都會令受害者遭受二度傷害,因此未來全國各地、各醫院成立「強暴危機處理小組」後,這些都是亟須教育的重點。

性衝動V.S.權力宰制

「兩性天生不平等」的論調有其科學根據,不過長久以來,這種論調也一直是女性主義者企圖壓到最低、甚至全盤否認的。在性犯罪議題上,主要的爭議繫於「性犯罪的本質究竟是男性無法遏止的性衝動?還是一種暴力、一種男性對女性優勢權力和控制慾望的最粗暴展現?」

「如果是性衝動引起的,就暗示只有少數人才會犯下這種獸行,其他絕大部份有性慾自制力的男性都可以隔岸觀火、不必檢討;於是性犯罪被認定為『個人化』的犯行,只發生在特定類型的男性和女性間,男女權力結構不必因此大幅調整,」這是部份女性主義者眼中的男性「陰謀」。

為了不讓男性把責任推卸到「少數壞男人的禍『根』」上,女性主義者往往拉長戰線,從廣告的物化女性、酒色應酬文化的氾濫、家族內父權結構下的男尊女卑……著手,全面檢討日常生活中男性對女性鉅細靡遺的「宰制」行為,認為那才是性犯罪猖獗的真正根由。

這種拉鋸,在幾項關於強暴的「迷思」中,可以清楚地呈現出來。

關於強暴迷思,最根深柢固的就是「受害者也脫不了責任」、「都是受害者自找的」。

她的錯?他的錯?!

多年來接觸許多女性受害者的「返璞歸真心理工作室」負責人鄭玉英指出,一般人印象中,受害者都是「道德有瑕疵」的成年女子,而她們受害,也多半有著「不可告人」的原因。

她舉例,前幾年某件大學校園性騷擾案中,男老師的動機無人深究,反倒眾人質疑的焦點放在女學生的言行舉止上,包括她為什麼常常單獨去那位男老師的研究室?為什麼一起吃飯?是不是師生戀不成,轉而誣告洩忿?甚至在凶殘而令人髮指的彭婉如案中,還是有媒體拿受害者的衣著舉止作文章,質疑她為何深夜十一點多獨自搭計程車?是不是衣著鮮豔、略帶醉態,才使歹徒見色起意,終至引發殺機?

「這些說法都是倒果為因,禁不起驗證,」世界新聞學院社會心理系副教授羅燦煐指出。就統計數據來看,國內強姦罪的受害者,最主要的年齡層(占四成以上)是介於十二歲到十八歲間,許多是上下學途中、或是放學後在校園裡、公園裡慘遭狼吻的。試問這些身著制服的女學生,有什麼衣著暴露、言行挑逗可言?何況還有約二成的受害者是還沒發育完成、性徵不明顯的十二歲以下女孩。

同樣的迷思也反映在「漂亮女孩才有人騷擾」的觀念中,性騷擾從一種懷著惡意的性犯罪,竟被輕描淡寫成男性對女性的恭維。畢恆達以他看過的一幅漫畫為例,四格對話是這樣的:

女:「昨天在暗巷被騷擾,怎麼辦?」

男:「下次帶把手電筒。」

女:「要多亮才能嚇阻歹徒?」

男:「以能看清楚妳的長相為標準!」

「隔壁大哥哥意圖騷擾,小女孩智退惡狼!」一次又一次的情境演練,只盼孩子能小心自保、遠離傷害。圖為北市五常國小輔導課一景。(卜華志)

中研院焦興鎧指出,社會大眾往往忽略了性騷擾犯和強暴犯一樣,都是慣犯,只要沒被舉發,就可能長時間、重複地玩著這種骯髒把戲;而他們挑選「目標」的方式目前仍隱晦難解,不過往往不脫「柿子挑軟的吃」、瞄準身邊年輕單純、個性軟弱的女性下手,因此受害者的「人格特質」才是應強調改進的重點。換句話說,與其把焦點放在端莊謹慎,不如從小就教導女性果決、勇敢、有主見!女生不止步,後果自負!

另一個迷思的拉鋸焦點,則是「晚歸」、「夜遊」。彭婉如事件後,婦運界發起一場「女權火、照夜路」的大遊行,誓言爭回女性夜遊權。遊行引來不少路人側目,一位女性引述男朋友的「勸誡」:「這些恰查某不怕死就去爭好了,妳可要乖乖九點以前回到家!」

就男性觀點來說,「女生有什麼重要的國家大事,非要搞到三更半夜?」家戶之外的夜間場所,似乎都是男性專屬的領域,在其中活動的女性,像是聲色場所的公關小姐、和男友一起出遊的女性等,也都是因應男性的需要而存在。

照這種觀點,暗夜不歸的落單女性,彷彿代表某種程度的「不守婦道」;若碰到早有犯意、正伺機獵取犧牲羔羊的歹徒而發生不幸,眾人在譴責加害者的同時,總不免帶上諸如「這個女的也未免太大膽、太不小心了!」之類的評語。事實上,這類自責同樣會在受害者心裡輾轉不去,形成「受害者反倒一輩子自責自怨」的諷刺現象。

「這絕不是說受害女性咎由自取,只是遺憾她們給了歹徒可乘之機,」甘添貴了解,不將壞人除盡、反倒限制好人(不會侵犯別人的女人),當然是捨本逐末,但是「在治安環境一時沒辦法改善前,『屈就現實』,先求自保,總是必要的,」甘添貴說。

進一步分析數據,國內曾有調查顯示,夜闌人靜的時刻(晚間七時至凌晨),的確是發生性犯罪的危險時刻,不過仍有半數案件是發生在光天化日之下。前幾個月轟動高雄地區的強暴案,個頭矮小、長相老實卑微的做案歹徒,就是刻意挑選白天單獨在家的婦女,以「大樓特約水電工」為藉口,等沒有戒心的女主人開門後,再逞其獸慾!即使是暗夜,「隻身外出」也不是唯一的遇害理由,許多強暴案是夜間潛入家戶內的盜賊在行搶之外「附帶」的犯行。換句話說,不管白天、夜間;戶內(私人住宅比例高達四成以上,特別是被害者家中)、室外;抑或落單與否,女性受害的機率其實差不多。

多厚的「繭」才安全?

兩性爭奪活動權的戰場不限於夜間。焦興鎧以美國的性騷擾研究為例,發現由純男性主導的行業,譬如軍警、建築、機械等,男性常以種種迂迴方式進行「領土宣示」,如工廠裡張貼著不堪入目的裸女海報、建築工人當著女性小工的面撒尿等;甚至連女學者下鄉做田野調查、女學生聲援工運等,都可能誤入陷阱。這些彷彿都是無聲的警告:「嘿,這是我們男人的世界,女人要不就滾開,要不就乖乖遵守我們的遊戲規則!」

關於性犯罪,另一個常見的迷思,是「只有陌生的變態男人才會侵害女生」。在課堂上教導小朋友「放學途中,被陌生人跟蹤怎麼辦?」、「公車上有人騷擾妳怎麼辦?」,並且設計各種情境演練的台北市五常國小輔導室主任羅芙蓉無奈地表示,課堂上最難教的,反倒是「如果在家裡遭受侵犯怎麼辦?」

事實擺在眼前,根據統計,強暴案例中,約有一半是「相識強暴」,尤其猥褻或強暴孩童的,往往是家戶內外的近親或熟人(父親、繼父、叔伯表哥,或鄰家的大哥哥等);等女孩年齡再大一些,又要提防校園裡的約會強暴或同學騷擾;至於工作場所性騷擾的加害者,絕大部份更是每天都要見面的師長、學長、上司等。

此外,「相識強暴」的暴力程度較輕微,少見辣手摧花,因此在法律多為男性主導、「男攻女守」的傳統性愛腳本又根深柢固的情況下,被定罪的比例極低,以致受害女性更是投訴無門;而且熟人的侵害行為,對被害者造成的心理及情緒創傷,往往比陌生人施暴更嚴重、更難以釋懷。

現實與理想拔河……

撥開層層迷思後,不難發現,對女性而言,強暴騷擾的陰影,絕不限於一時一地一人;也因為這種無處不在的、對己身安全的焦慮,女性只好「作繭自縛」。結果正如性犯罪專家黃富源所觀察的,體力強勢的一性,藉著先天優勢,「嚴重干擾了女性的日常生活,破壞了她們的社交網路,進而侷限了女性的活動空間,更限制了她們的才華和成就!」

「女性當然要懂得自保,不過那不該是教育和防治政策的重點。何況大部分女性已經夠戰戰兢兢了,性犯罪卻還照樣增加,顯然關鍵並不在此,」鄭玉英強調,「除了強勢的男性y因子外,別忘了文化和社會也在助紂為虐:如果社會上男女主管的人數和權力都不相上下,或是叔伯父親對家族中的幼童沒那麼大威權,或是色情錄影帶和色情活動不是隨處可見,甚至夜間活動的女性眾多……,加害者還敢輕易仗著性別為工具,來侵犯女性嗎?」

性犯罪迷霧重重,公說也有理,婆說也有理。男性勸女性體認現實,接受自己的生理弱勢、接受社會積習已久的成見;女性卻力圖扭轉現實,要打造兩性平權的女性主義理想國。交鋒過後能否凝聚共識、化為行動?且待時間檢驗。

伊甸園中,偷嘗禁果後的亞當夏娃開始尋求蔽體之物、性別區隔自此萌發。兩性間的爭戰綿延千年,何時才能復歸初民的純樸無邪呢?(「亞當與夏娃」,文藝復興時期Lukas Cranach the Elder繪)(卜華志)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)