1945年,繼擁抱納粹主義的德國投降後,地球另一端的軍國主義日本,也在8月15日宣布無條件投降。這一場大戰,直接參加作戰兵力達1億1千萬人,在戰火中喪命的超過5千萬人,全球80﹪人口被捲入這一個世紀的浩劫。在中國,有無數軍民死於戰火中,數千萬民眾倉皇離家;在台灣有二十多萬青年被捲入戰場,三萬多人成為亡魂,無人可以自外於這一場戰爭。

相較於今年西方多國領導人齊聚莫斯科參加歐洲終戰紀念活動,再一次對二次世界大戰做多層次的反思,相互攜手建立安全體系,同樣飽受戰火蹂躪的亞洲國家,卻至今仍以種種激情的抗議、示威,和防衛的語言互相叫囂。

在台灣這一塊土地上,則因共同存在著為日本而戰的台灣皇民,和來自大陸的抗日英雄,加上台灣接收初期的228事件、國共內戰後蔣政權在台的高壓統治,及錯綜複雜的台日、兩岸關係,形成多種不同意識的對立,致使抗日勝利、終戰紀念、台灣光復等歷史名詞,都變得有所爭議,嚴肅的歷史反思也無從尋覓。

「歷史如雲,我只是抬頭望見;歷史如雷,我只是掩耳聽過。」作家王鼎鈞如此形容他的戰爭感受。戰火終止,這是一個值得全人類永恆銘記的日子,並非為了重溫當年勝利的歡欣,而是一同回顧與反思,讓民眾認識歷史、譴責戰爭,戰火才能真正地結束,等在未來的,也才不會是另一次的戰爭。

「歐洲人在德義兩個侵略國家誠摯的道歉與反省之中,二次大戰已經打完了!他們現在可以形成一個超越戰爭的秩序,不分彼此一同追求繁榮。但是因為日本不認錯,亞洲的二次大戰還沒打完呢!」文化評論家南方朔為二戰在亞洲餘波盪漾做下註解。戰爭,是人類最恐怖的集體殺戮行為,戰火停熄後,反對納粹主義、反對生化武器、保障弱小民族等公約一一成立,無一不是建立在對二戰的反思之上。

「對於台灣,不論是殖民時期的反思,戰後的228事件,白色恐怖與一味的反共教育,這些二次世界大戰延伸的問題,統統沒有被好好地探究與解決,那『無聲的戰爭』依舊存在,」文建會副主委吳錦發則從另一個角度指出。

在紀念中日戰爭結束60週年的日子裡,抗日、反「中」,卻一開始就隱隱透著煙硝味。

放下今日紛擾,重回原點。戰爭結束那天,你的父祖們在做什麼?

戰後通貨膨脹嚴重、貪污事件層出不窮,終於在一次官方查緝私煙行動中,爆發了228事件,無數民眾群起抗議,無數菁英成為槍下亡魂,形成台灣人心中永遠的痛,也讓抗戰勝利的喜悅蒙上了黑重重的陰影。

走過兩個時代的人

那一天,打了8年苦戰,終於勝利的中國百姓,在震天價響的歡鑼喜鼓中,開始回返家園期盼此後平安度日。只是這勝利來得短暫,接連的剿匪失敗,讓這二百多萬軍民跟隨國民政府倉皇渡海,避守台灣。

那一天,多數的台灣民眾守在收音機前,聽著日本天皇「玉音播送」的「終戰」宣言。戰爭結束了,不必再過著「走空襲」、被美式B29轟炸機轟炸,與食物配給的窘困生活,對於脫離殖民與回歸「祖國」,台灣民眾有著一絲茫然與更多的期待。

「任何人,只要早生或晚生10年,就他個人的教育和行動範疇而言,大可能成為另一個完全不同的人。」德國哲人歌德這麼說。對照歷經戰火,走過中日兩個交戰政權時代的台灣人,或雖然抗戰勝利卻隨即又展開流亡的外省籍同胞,更可顯出戰爭對於個人生命的扭轉,及那一時代人的無奈悲劇。

「戰爭的記憶,的確是造成今天台灣內部分裂的重要因素之一,」台大歷史系副教授吳密察表示,今天我們的族群對立來自於對中國與台灣的不同認同,而中國意識的形成,主要源於對日抗戰的同仇敵慨,但那個時候,身為日本殖民地已逾40年的台灣卻不在其中。

1937年77事變,中國人不分南北的展開對日抗戰,接著是南京大屠殺的慘劇,在國仇家恨中突破地域觀念,凝聚出一股強烈的中華民族精神。「中國人的民族意識,不是從理論中建立的,是在日本軍隊的砲火中煉成,在中國人的鮮血中凝成,」歷史學者許倬雲為文指出。

「在中國對日抗戰期間,台灣正處於日本皇民化運動緊鑼密鼓進行時期,」中研院台灣歷史研究所研究員周婉窈扼要地對照出兩邊迥然不同的處境。

當時,台灣處於日本殖民後期,屬殖民後第二代出生、手拿日本護照、讀日本冊、說日本話的台灣人,一方面感受著日本現代化文明帶來的進步與秩序,一方面仍不免有感與「內地人」(日本人)之間,不完全對等的殖民對待。

中日戰爭開打才兩個月,已經有一群台灣軍伕前往中國戰場,擔任軍事用品運輸工作。當國民政府在上海失陷後,不得已採「焦土政策」驅散農民,致使日軍無法在佔領地就地取得物資時,日本殖民政府於是招募軍伕性質的「台灣農業義勇團」前往上海。

時代播弄,分割兩地的台灣人與中國人,在戰火交鋒的兩端,有著特殊的交疊,卻無對話的可能。

戰後通貨膨脹嚴重、貪污事件層出不窮,終於在一次官方查緝私煙行動中,爆發了228事件,無數民眾群起抗議,無數菁英成為槍下亡魂,形成台灣人心中永遠的痛,也讓抗戰勝利的喜悅蒙上了黑重重的陰影。

228切斷了那份期待

戰爭結束,1945年10月25日,國民政府指派台灣行政長官陳儀在今天的台北市中山堂接收台灣,那也是50年前,日本自清朝官員手中接下台灣的同一地點。

為了慶祝重回祖國懷抱,早在國軍自基隆港登陸前,台灣民眾就熱烈地學習新「國語」,訂製國旗,自動組成歡迎隊伍,旅外台灣人回台人數達8萬8000人。

當他們看見軍服破舊、一根扁擔挑著鍋鼎的國軍,相較於英姿畢挺的日本軍人,台灣民眾的失望在所難免,然而看著國軍鬆散的綁腿,民眾依然充滿嚮往地推測,「應該是綁了鉛條練輕功,才那麼臃腫吧!」

以當年台灣民眾對國軍的熱烈歡迎,學者們大多認為儘管戰爭立場不同,那卻不是日後族群摩擦,以及懷日情結揮之不去的肇因,主要的斲傷,其實來自於接收後第三年爆發的228事件。

當年,許多台灣兵最記得,同在戰俘營的日本兵曾對他們說:「我真羨慕你們,不論日本戰勝還是戰敗,你們都是勝利者。」然而,這些台灣兵,回到家鄉後,必須時時面對「為敵作戰」的冷嘲熱諷與長時間的被監控,嚐不到一絲「勝利者」的滋味。還有一萬多人直接在大陸被國軍接收,或回台後立即被徵調,加入國共對戰;來不及撤退的,又變成了匪軍。一個人短短的一生,從「天皇萬歲」、「蔣總統萬歲」,到「毛主席萬歲」都經歷過了。

而一般台灣老百姓則苦於嚴重的通貨膨脹,稻米價錢飛漲400倍,木炭飛漲200倍,刑事案件為過去的28倍,貪污事件層出不窮。

緊接著228事件爆發,在基隆港邊,近百位民眾,被以粗鐵絲穿過手腳,10個人綁成一串,射殺後推入大海;軍隊在街道上鎮壓掃射,主動扮演溝通角色的時代菁英,一批批被嚴刑拷打、公開槍斃......,一度熱情歡迎祖國的台灣人,開始對「光復節」產生質疑。

「如果沒有發生228,或是光復初期沒有在參政權上刻意箝制台籍人士,也許不會有後來『外來政權』這樣的比喻,」柏楊過去接受本刊訪問時指出。南方朔也認同,當一個中央政權帶著二百多萬人,擠到一個小地方來,自然壓縮了本地人一、兩代出頭的機會,這許許多多的「意想不到」,這才是造成今日族群間不夠和諧最主要的原因。

對於戰後沈痛的一頁,南方朔引述著有《東方主義》一書、美籍巴勒斯坦裔學者薩伊德的話語:「所有後進國家,要對自己的歷史慷慨一點!」才不會陷於對統治者的仇恨計算中。

周婉窈則認為,「走出悲情是我們應當走的路,但是只有在這段過去經過深切的反省而成為我們共同的認知與感情後,才有資格要求這塊土地上的人一起走出悲情。」

1945年10月25日,由陳儀所率領的台灣行政長官公署,在台北市中山堂參加受降典禮,眾多民眾聚集在廣場上,慶祝台灣終於重回祖國懷抱。

記憶與歷史

歷史來自記憶,而人的記憶會隨環境而有所選擇。在戰後初期高壓統治與不公平對待下,「台灣人開始選擇過去日本殖民政府『好』的記憶,日本情結越來越被放大,台灣人的記憶,已經扭曲了,」南方朔認為。

「台灣現在的分歧在於歷史記憶之不同,而非戰爭記憶之不同,」周婉窈則認為,這分歧是來自國民政府所建構的官方主流歷史,與來自大多數台籍家庭、族群的潛藏記憶有太多的落差了。「戰後台灣人的中華民族主義,是被國民政府硬生生『嫁接』上來的,」台大歷史系副教授吳密察指出。

究竟哪一些記憶是扭曲的,哪一些歷史是被建構的?究竟該稱光復?稱外來政權?稱終戰?還是稱抗戰勝利?學者間也不免處於一個看法分歧的狀態。

「終戰,儘管是日本人的用語,但這一個名詞中立,無關乎勝敗,因為從人類的角度來看,戰爭哪有勝利者?」選擇使用「終戰」的民進黨族群事務部主任楊長鎮表示。

「日本人說終戰,是一種不認輸的心態,用終戰等於停留在侵略者的框架上。抗戰勝利是一個事實,台灣光復也是一個事實,我們不可以因為換了執政者、換了意識型態,就要改變說法,」南方朔完全不能認同「終戰」的用法。

近20年來研究日據時代台灣史,也做過數十位台籍日本兵問卷調查的周婉窈則認為,「終戰」一詞直接撿日本用語的做法似乎「太偷懶」,但由於看過太多228與白色恐怖受難者的紀錄,對於「光復」一詞,「真的也寫不太下手。或許說戰爭結束或日本戰敗比較恰當吧!」

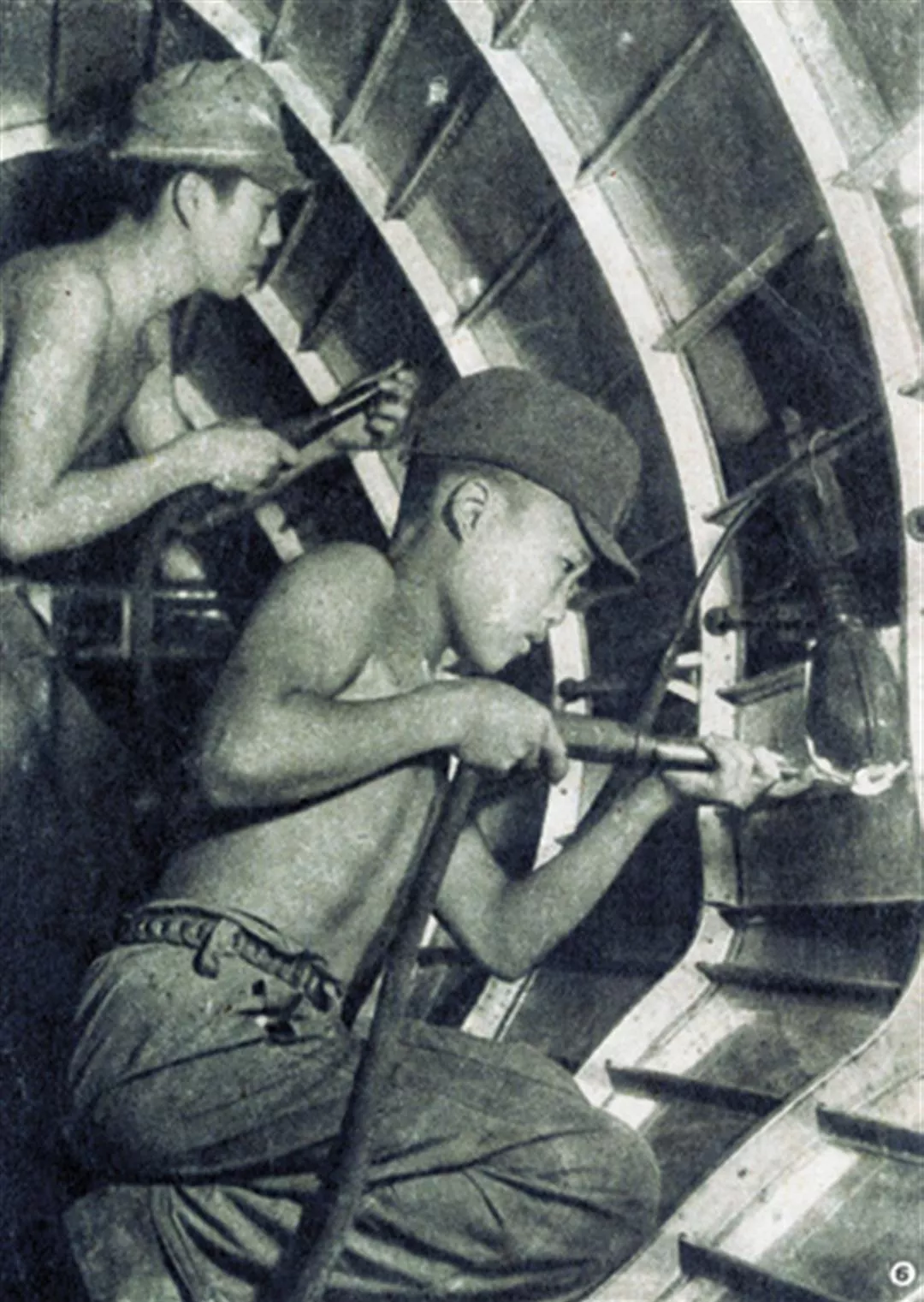

戰爭後期,台灣成為盟軍轟炸的對象,無論老少都難逃戰火波及,還有為數八千多名的「少年工」離鄉背井遠赴日本「造飛機」。

誰的戰爭?誰的記憶?

「歷史,是一個選擇記憶與遺忘的過程,一個族群認同的變遷,也以凝聚新的記憶、和遺忘舊記憶來達成。但是台灣戰後集體記憶的形塑卻非出於自然,」周婉窈認為,這也是何以四十年多來以國民政府為中心的歷史教育,在解嚴後,隨著台灣意識的抬頭,整個形勢輕易地就在10年內逆轉了過來。

對於戰爭那一段歲月,解嚴前我們的歷史只有「抗日記憶」,軍史館裡只有抗戰歷史,沒有台籍日本兵。就連日據時期台灣的生活面貌也付之闕如,直接跳到台灣光復後,那一代台灣人的心靈不被允許看見。

「當我看著台灣日本兵收藏半世紀,當時年輕人之間出征相送的手帕,儘管那鮮血已經變成黑褐色,我卻接觸到一個年輕的、真誠的生命精魂。我想,唯有瞭解那一代人的『感情和邏輯』,才有助於我們瞭解台灣意識的源頭,」周婉窈在一篇文章中指出。

相對於高聲談論戰功的外省老兵,20多萬名台籍日本兵、高砂義勇隊幾乎噤聲了大半輩子。「他們為何不說?連對子女都不提,因為講了只會被瞧不起,」教授歷史課程的台北大學助理教授鄭麗玲表示。「那是一群沒有國家保護的軍人,」作為一名為侵略國出征的軍人,或許並不值得誇耀或英雄化,然而「就讓他們這樣被『污名化』地無聲離去,我們真的無法向自己的歷史交代。」急切地想為台籍日本兵立一個「無奈軍人紀念碑」的國史館台灣文獻館館長劉峰松表示。

穿著整齊的軍服,結實的綁腿,高砂義勇隊在熱烈的歡送下光榮出征,卻在戰後成為時代的棄子。

找回被拭去的一頁

「在台灣,戰爭從來沒有被當作一個可以溝通的議題,」楊長鎮說,戰爭結束,正是藉著省思、討論,凝聚集體認同的最好時機,然而為了建構新統治者的歷史,曾為敵人殖民地的台灣,「集體記憶完全被拭去了,我們也成為一個無法凝聚出共同記憶的國家,」包括對於反殖民的省思也無法開展。

「熟悉的語言都生鏽了,如今,該遺忘或不該遺忘的,都遺忘了......,」曾經身為台籍日本兵的詩人陳千武寫道。

「其實,抗戰時候的中國現代史,同樣需要新的視野來爬梳,」中研院近史所研究員呂芳上指出,對於史學界而言,解嚴是一場寧靜的大革命,過去無法書寫的禁忌、無法觸及的一手資料,都開放了。「當中國現代史不再是顯學以後,反而有助於看清歷史,」呂芳上表示,可惜目前投入的人顯然太少。

對於中國抗戰史,我們究竟瞭解多少?

除了教科書裡神聖化的抗戰描述,底下那一代中國人的流離顛沛,被強迫拉伕與妻兒分離;全家人逃難時在港口為了一張船票面臨天人交戰的抉擇,戰後來台眷村生活的清苦,也都缺少抒發與沈澱。近年隨著「中華民國」意識的日益弱化,國際間逐漸加深「中國共產黨才是抗日主力」的印象,更讓浴血奮戰8年的國民黨老兵們鬱卒不已。

「我們需要老老實實地整理過去,好好看清自己的生存條件究竟在哪裡。不同於日本殖民50年,也不同於反共冷戰的觀念,唯有心態轉變,才能有新的世界觀產生,」南方朔指出。

當我們訴說著對日抗戰的慘烈與英雄事蹟,對於當時重慶國民政府之外,在中國版圖上的滿州國、華北淪陷區政府、南京汪精衛政府、共產黨統治的延安政府等,不能就以一句「漢奸」、「偽政權」或「毛匪」帶過,因為那些事實正見證了歷史的複雜與多面。「我們都不曾、甚至不願真實地面對抗日的歷史,」吳密察指出。

另一方面,當我們緬懷著日據時代的乾淨、秩序、教育普及與現代化,也得反思台灣在19世紀殖民初期的激烈反抗與屠殺,甚至在1944年日本政府對台灣實施「徵兵制」之前,台灣人都還被當作二等公民,只能擔任「軍伕」,無法與「皇軍」平起平坐。誠實檢視,才能對於「殖民」有更深的反思。

或者,當我們面對228事件沈痛地垂淚,也得公平地看待蔣經國時期對台灣的建設與貢獻。

甚至,在「殺日本鬼子」與「為天皇出征」的對立之外,更多的是對戰爭質疑,期待戰爭結束的老百姓。黑白對立之外,更多的是歷史夾縫下的灰色地帶。

向你訴說

在講堂上,吳密察經常對歷史系新生舉例,當一個男孩子急切地對女孩子講述他的家族史,那就表示「他想要和妳成為一家人。」

外省人因在大陸期間的抗日經驗,無法體認本省人的日本殖民情結與無奈;本省人則無法理解外省人與日本人的肉搏戰、以及其後內戰失敗的深沈傷痛。但如果「你不瞭解他的戰爭史,他又如何能來瞭解你的殖民史?」老一輩成見太深,吳密察轉而希望這一代年輕人能夠拋開情緒,更細緻地面對歷史,更開闊地相互討論,互相接受對方的歷史記憶,承認差異,並存異求同。

戰爭已經結束60年了,60年是中國人所謂的一甲子,原本應該是一個值得劃下圓滿句點的時機。然而吳密察卻搖頭地表示,60年的虛度與挑撥猜忌,「台灣現在太不健康了,處於一種很ㄍㄧㄥ的對立,別說和解與結束,恐怕連展開客觀對話都不可能。」

尤其長久以來研究太少,討論闕如,結果讓政客輕易地玩弄著過去的歷史,讓政治人物變成族群的代言者,歷史的詮釋者,被挑動情緒的老百姓則成為「記憶戰爭」的俎上肉!

聆聽

一個多族群的國家,原本就會有不同的族群認同,但不應妨礙國家認同,有關族群認同的分歧,東華大學民族發展研究所所長孫大川覺得最是不能放在政治上來談,因為政治勢力原本就是排外的。孫大川希望有更多創作,以藝術、電影來表達他們的包容觀點與關懷。

「過去在『大中國』時代下,各族母語、鄉土認同被壓抑;現在很多外省人在『大本土』主義下,他們的記憶也淪為共同記憶的邊陲,」近來拍攝外省人《尋找太平輪》紀錄片、並著手進行外省老兵口述歷史的民進黨族群事務部主任楊長鎮表示,推出「聆聽系列」活動,是希望不同族群能真心地聆聽彼此的心史。

一旦更多人願意娓娓說出他的故事,而你我也願意同來聆聽,那一個時代的面貌應該可以得到釋放,一點一滴浮現出來。

每一個時代,都有潛藏的一首歌,不時在記憶中低吟,有的歡樂,有的悲傷。戰爭結束60年,能否讓我們不帶任何批判,先靜心地聆聽彼此的那一首歌曲,讓我們「走在現在,碰見過去,而看到未來!」

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)