資料に散らばる貴重な結晶

台湾の伝統文化では鬼神は好まれるが、妖怪文化は見当たらない。西洋にはドラゴン、妖精、バンパイヤ、日本には河童や天狗など数多いが、台湾ではだれでも知っている妖怪は虎姑婆、魔神仔などしかなく、そこから派生する二次創作も数少ない。それでも、台湾に妖怪がいないわけではなく、歴史学や民俗学に取り上げられていないだけで、400年余りの歴史の中で、妖怪談はあちこちの資料に散在している。

中国の山海経、聊斎志異、日本の古事記、西洋のギリシャ神話などは、昔から多くの文人、好事家が奇談を採集、編集し、後世の人がこれを広めて、妖怪文化の伝統が形成されてきた。そこで北地異と何敬尭とは、時代に使命を担おうと、妖怪という処女地に踏み出し、遠征を始めた。

北地異が2016年に出版した『唯妖論』は、台湾の妖怪談収集の先駆けとなった。収集された妖怪は49体で、それぞれに現代社会において人が遭遇した物語が付され、小説と参考書の融合スタイルをとっている。共著の高珮芸は「昔ながらの、田舎に発生するような物語を現代社会に置き替えると、どうなるかと試しました」と語り、羅伝樵は「妖怪を過去の消失したものとしたくなかったのです」と、現代に召喚した意味を話す。

妖怪を小説に取り入れて、台湾の妖怪文化を考察してきた何敬尭が2017年初に発表した『妖怪台湾』は、5年をかけて大航海時代から戦争(1624~1945年)までの300年について、各種書籍や新聞雑誌に散在する妖怪229体を取り上げ、整理した百科全書的大著である。

妖怪を取り上げ「幻の港」「怪物たちの迷宮」の小説を発表し、この文化資産を鉱山、宝庫と形容する彼は「この資産は、自分で使うだけではなく、多くの才能ある人にテレビ、映画、コミック、ボードゲーム、スマホゲームなど、ミディアミックスで応用してほしいのです」と言う。

彼らメンバーたちは、まさに苦労して土地を耕し種播きを始めた農夫であり、仲間に呼びかけ、台湾の妖怪物語を語り、描き、そこから台湾固有のファンタジーを育てていこうとしている。

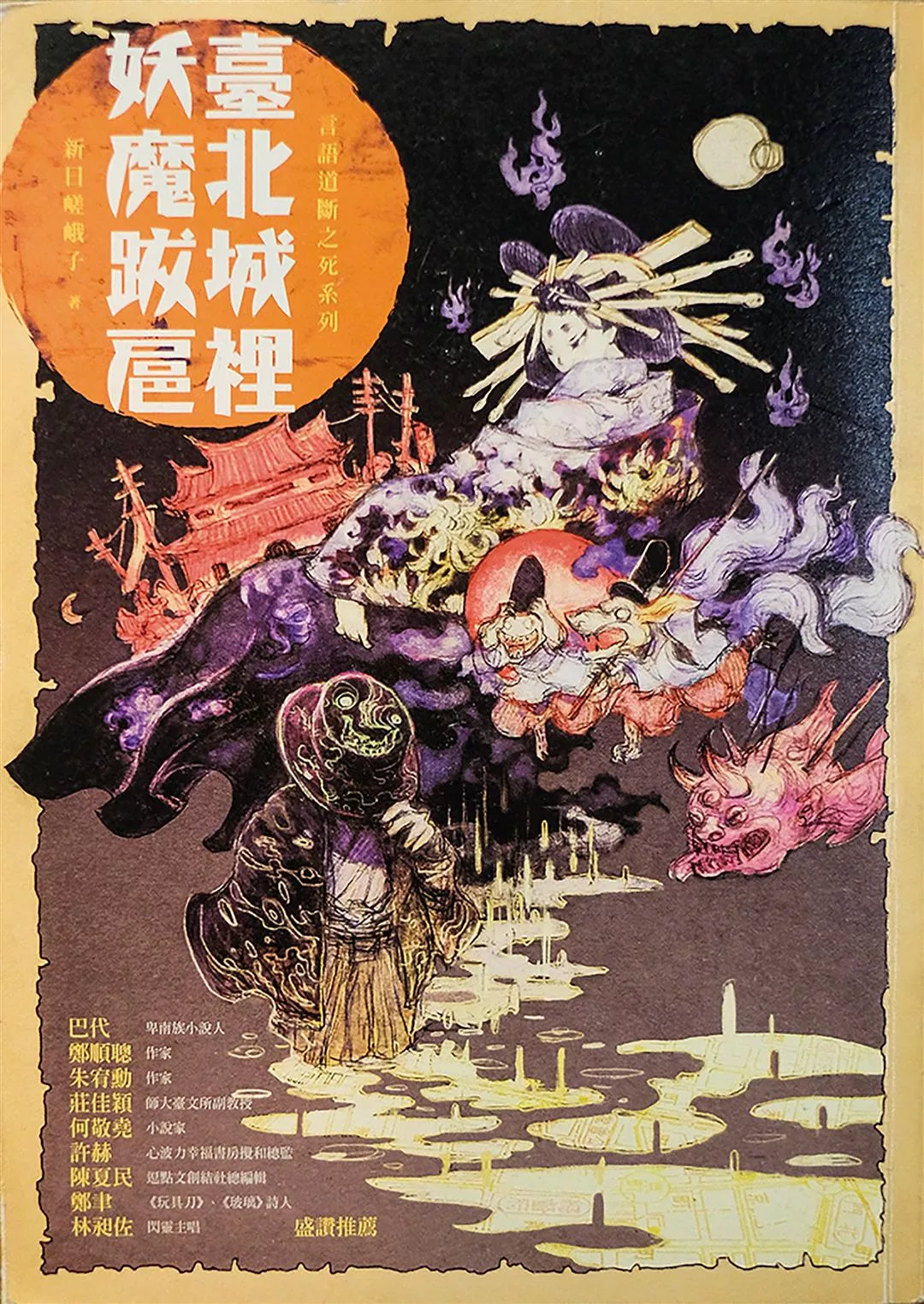

台北地方異聞ワークショップのメンバーは新日嵯峨子のペンネームでファンタジー小説を出版した。虚実が交錯し、読者を引き込む作品だ。