個人による原住民博物館

外から見た建物は、まるで兜をかぶり、長刀を持った原住民戦士のようだ。入り口のひさしには、原住民アーティストのサクリュウ・パワワロン氏が原住民の最高栄誉の象徴である羽毛をデザインしたステンレス彫刻作品「栄耀」が掲げられている。入り口中央の高い柱にはパイワンのトーテムが刻まれ、左右にはパイワンの石板屋を模した装飾が施されている。

台湾原住民の全体像が把握できるよう、1階ホールの中央にはタッチパネルが置かれ、画面上でパイワン、ルカイ、アミ、プユマといった民族名を選ぶと、それぞれの情報が奥のスクリーンに出現するようになっている。左右の壁際には、木彫りボートと石板彫刻が置かれ、原住民の山と海の文化を象徴する。

順益台湾原住民博物館の林威城主任によれば、漁の民であるタオの漁業用ボートを陳列することで、海洋文化を表す。一方、左側の石板彫刻は、原住民の狩猟文化を象徴する。彫刻や陶芸、インスタレーションを手がけるサクリュウ・パワワロン氏に制作を依頼したものだ。

これは『狩猟前的占卜(狩猟前の占い)』と題する作品で、パイワンの巫女が狩猟の前の占いを行う様子を表す。一方、狩猟の主人公であるべき猟人は、高さ2メートルある石板の下方に小さく彫られているだけで、画面を大きく占めるのは巫女の姿だ。林主任によれば、こうした配置はパイワン族における巫女の高い地位を示している。

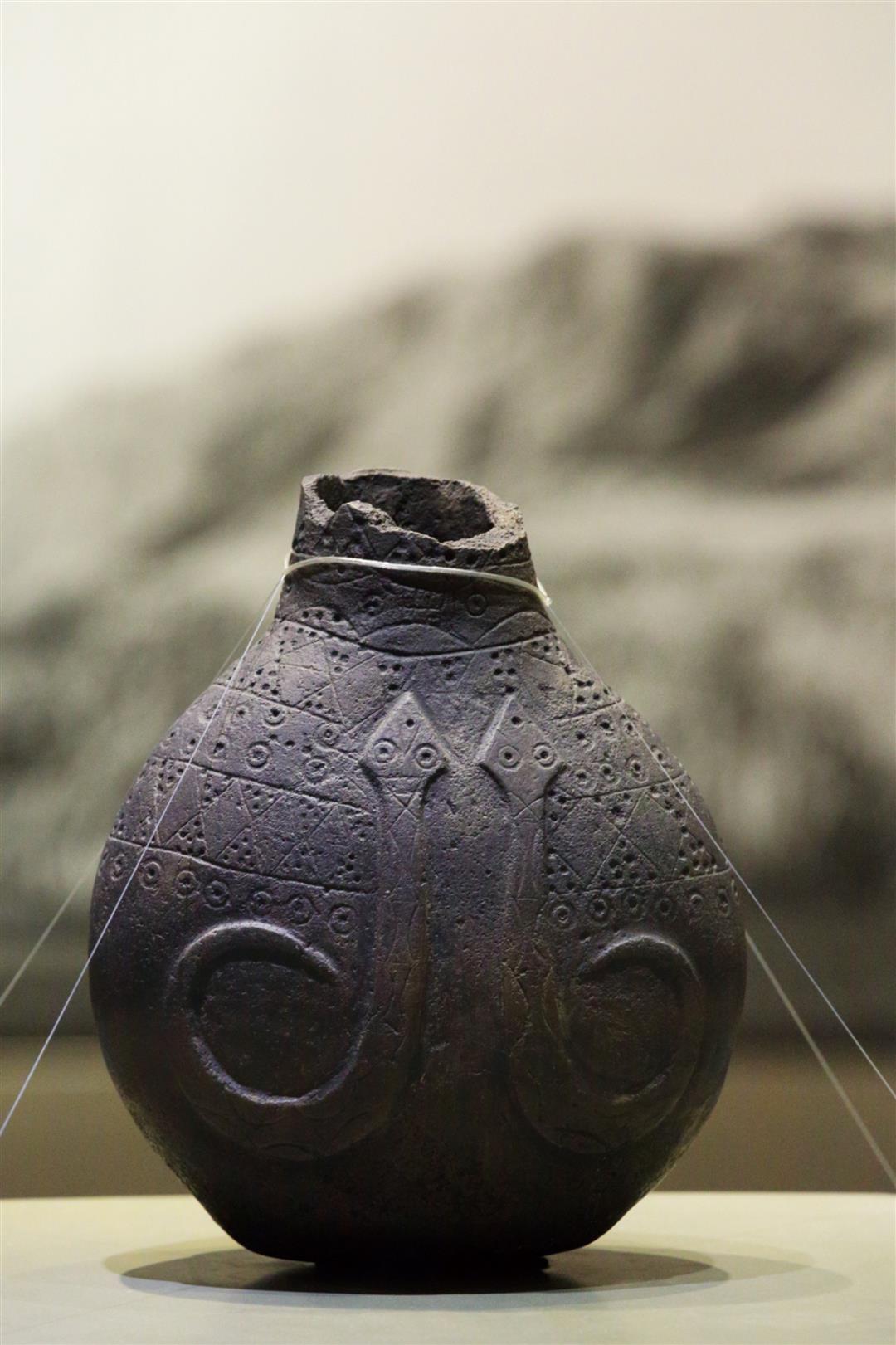

2~3階と地下1階の展示室は、順益博物館の常設展エリアだ。原住民の生活用品などを展示する2階には狩猟道具や陶器が置かれている。狩猟と農耕は原住民社会ではたいてい男性が受け持つので、この階をこっそり「男の世界」と呼んでいる、と林主任は教えてくれた。また、各民族の織布技法や衣類を展示する3階は「女の世界」と呼ばれている。もう一つ「神の世界」と呼ばれる地下1階には、原住民の伝統的信仰や祭礼文化に関する道具類が展示されている。占い用の壺や巫女の用いた薬箱、そして、少し恐ろしげであるが、実は人や神への畏敬にあふれた首狩り文化に関する文物などが置かれている。

三角形の建物なので、上階へ行くほどフロア面積は狭くなり、また内容は民族による分類でなく、「人と自然環境」「生活と道具」「衣類と文化」「信仰と祭儀」のテーマに分かれる。

特別なのは、同博物館内のパネルなどにある解説の多くが、原住民によって書かれているという点だ。林主任はこの点について、ほかの博物館では学者などの専門家に書いてもらうのが普通で、学術的に正確でも、実情とやや異なることがあるからだと言う。「外部の人間が見た特別な文化としてではなく、その暮らしや伝統に身を置く人々に語ってもらいました」

2階の石板屋の解説はルカイのお年寄りである邱金士氏に書いてもらった。また、ツォウである台湾師範大学の汪明輝教授による解説は、原住民の飲酒文化の淵源を説明することで、原住民に対する「酒好き」というありがちな偏見を解消してくれる。また、順益博物館設立1年目には特別展を開き、原住民に自分たちのことを語ってもらう機会を作った。最初の回は、監察院副院長である孫大川氏に、自らが育ったプユマの檳榔集落について話してもらった。

順益グループの林清富董事長によって1994年に設立された順益台湾原住民博物館は、台湾では数少ない個人による博物館だ。林威城主任によれば、同館の収蔵品はもともと台湾美術と原住民文物が多くを占めていたが、後に台北市立美術館が設立されたため、内容の重複を避け、原住民の文物を扱うことになった。林清富氏個人の収蔵品500点余りの寄贈に加え、コレクターや原住民のお年寄りから集めた物品の数々で、現在収蔵品は2000点を超える。

展示を魅力的なものにするために、順益博物館では絶えず新たな試みを取り入れている。今年はインタラクティブな展示を増やした。例えば、ホールに置かれた石板彫刻の前に立つと、プロジェクターからの投影で、石板の巫女や猟人が生き生きと動き出すように見える。

2階のルカイの石板屋にも同様の工夫がされている。石板屋の上方にあるLEDスクリーンに広葉樹林が映し出されるようになっており、入場者はまるで本当に山の中の石板屋の前にいるような気分が味わえる。

台東の文化的ランドマークであり、中央山脈を臨む国立台湾史前文化博物館は、先史時代までさかのぼって原住民を知ることができる。

順益原住民博物館では、陶器や壺、猟刀など2000点余りをコレクションしている。