二二八事件で試される師弟の絆

辛校長は、学生を尊重し、自主性を重んじた。学生が月次動員会を主導し、戒厳令の時代にあっても、図書館では「自由中国」誌を定期購読でき、塀もなければ点呼もなく、十分な理由があれば授業を欠席できた。学生の自主性を重んじたが、規律を無視したわけではなく、辛校長の守るべき三則は「喧嘩せず、盗まず、不正をせず」であった。違反したら一律退学で、どのような言い訳も、口利きも無駄だった。

辛校長は、学生を家族のように大切にした。通常は放課後に、寄宿する学生に声をかける。ある時、卓球を熱愛する学生が、自分でチームを組んで様々な大会に参加し、学校の名誉を競っていた。大学統一試験の前にも試合があったという。この学生は家が遠く、通学に時間がかかることを心配した辛校長は、特別に勉強のために体育室に泊まることを許可した。この学生は、後に医学部に合格したのである。

医者となったこの学生は、新竹で小児科の名医として知られる林啓銘である。彼は尊敬の念を込めて「辛校長がいなかったら、人生は変わっていました」と語る。親元を離れて進学した華僑の学生には、世話する人もいないため、校長は特に目を配った。旧正月ともなると、故郷に帰れない学生は校長の宿舎に招かれてお正月を過ごした。そればかりではない。教師陣も近隣の新竹中学卒業生を優先した。それに異議を唱える人もいたが、辛校長は「30分ほど面接しただけで知らない人を採るか、6年間共に過ごした人を採るか、どちらを選びますか」と問うたという。今でも多くの卒業生が新竹高校で教鞭を執り、母校への求心力を伺わせる。

辛志平と教師や学生との温かい関係は、旧宅のあちこちにその面影を残す。旧宅の書斎は、卒業する学生に向けて校長が書を贈る場所で、別れの思いが籠っているかのようである。学生たちが集まった場所は応接室で、ブリッジの腕を磨く場所でもあり、いつも先生と学生の笑い声が絶えなかった。倉庫の作り付けの棚の上は、屋根裏に通じていて、かつて辛志平一家が隠れていた場所であった。

それは、二二八事件が新竹に延焼してきた日で、その当時の旭町橋(新竹州庁の近辺)から機銃掃射の音が響き、新竹市民を驚かせた。戦争を潜り抜けてきた辛校長は、危険を察知して屋根裏に隠れたのである。その後、学生の自治組織が救援に向かい、校長一家を守って十八尖山の学生宿舎に難を逃れた。さらに政府が危険分子として指名手配したリストに、新竹中学の教師、学生が数多く含まれていた。辛校長は身を挺して彼らを擁護し、保証に立ったために、少なからぬ人が難を逃れることができた。

辛志平は校長として30年間勤務し、退職後の10年間を旧宅に過ごしたため、多くの同窓生が時に応じて訪れてきた。辛校長が逝去し、告別式が営まれた当日、滑りやすい公営墓地の悪路の中を、別れを告げに訪れた人が何キロも列をなしたという。辛校長の教育理念は、今も新竹高校に深く影響しており、時代が移り変わったと言っても、その校訓である「誠慧健毅(誠実、聡明、健康、剛毅)」は今も校門に掲げられている。新しい世代の新竹高校の生徒や卒業生は、今では戒厳令施行当時における自由な教育の貴重さを知らないだろうが、それでも彼らは自由な学府の栄誉と、教育史上に燦然と輝く重要な精神を受け継いでいるのである。

辛志平と学生たちは強い絆で結ばれており、卒業後もよく集まった。(辛志平旧宅提供)

旧宅では辛志平校長の暮らしぶりを垣間見ることができる。

縁側は主婦が働く空間でもあり、辛志平の日常がうかがえる。

校史館の舞台では、新竹中学で有名だった月次動員会が開かれた。

楊英風が制作した辛志平校長の胸像。卒業生にとっての永遠の思い出である。

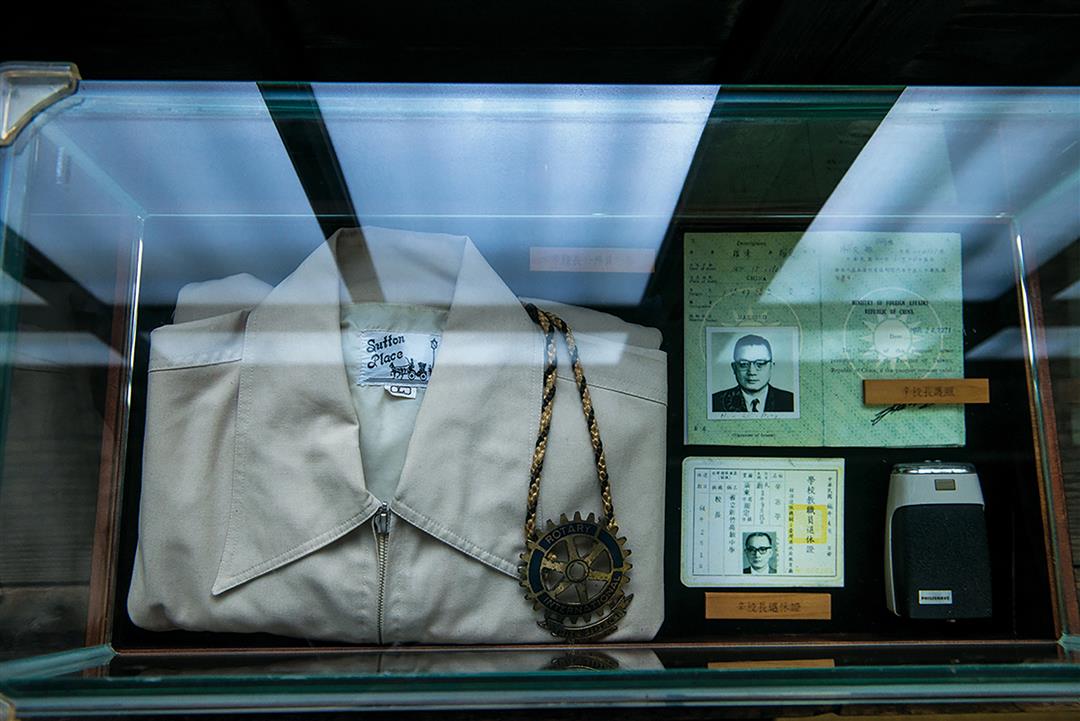

旧宅に収められている辛志平校長の私物からも当時がしのばれる。