世界の華人

「光華」は海外移住した華人の数が最も多いアメリカを何回も取材している。

1988年に「光華」はサンフランシスコ北部の小さな島、エンジェルアイランドに記者を派遣した。1910年から40年の間に、数多くの華人の移住労働者が入国前の審査のためにここに拘留されており、一時は17万5000人を数えたという。その壁には「悶々と島に寝場所を求め、渺たる前途に心傷める。故国の戦乱を目に、散る一葉に思い万感」と、当時の華人移住者の辛酸と不安が書かれていた。

1970年代には、アメリカへの華人移住者数が10年で40万から80万人と倍増し、その後は110万人にまで達した。

「光華」ではニューヨークでリトルタイペイと呼ばれる地域のあるフラッシング地区を取材すると、北京語も台湾語も通じ、今も残っている訛りに親しみを覚えた。世界最大のチャイナタウンがあるマンハッタンのダウンタウンには、歴史の痕跡があちこちに残されている。

現在の移民は、高い教育を受けて専門職に就き、アメリカ社会の主流に入っている。それに比べると、かつての移民の多くはレストランやクリーニング店経営を主としていて、「半分はショウガ、半分は洗剤の匂いがする」と揶揄されていたが、その古いイメージを新移民が一新した。

一方、南太平洋の島タヒチに住む華人の多くはすでに中国語を解せず、客家語を多少話せるだけだが、それでも熱心に中華文化の資料を集め、毎週定期的に集まり討論するという生活を十年一日のごとく続けていた。

アメリカの西海岸に金山で知られたサンフランシスコがあれば、アフリカの南端には別の宝の山がある。南アフリカの華人はやってきた時期により新旧に分かれている。かつての移民は苦労して小売業やレストラン経営に従事していたのだが、1970年代の台湾からの移民となると、投資や事業を主としていた。台湾では斜陽となった労働集約型産業の多くが、ここでは昇る朝日の工業だったのである。

チャイナタウンと言えば、世界で最も立派で安全なチャイナタウンと言われる日本の横浜中華街を忘れるわけにはいかない。国父孫文は最初の革命に失敗してから海外に逃れ、日本を15回も訪れたのだが、多くは場合、横浜中華街に宿を求めた。この日本最大のチャイナタウンは百年余り、関東大震災、横浜大空襲などの苦難を乗り越え、前世紀の90年代には中国ブームの恩恵を受けるようになり、中華包丁を振るいながら、中華料理の世界を作り上げた。

投資移民

1980年代にはオーストラリアやニュージーランドへの投資移民が始まった。新しい世代の華人移民は資金や技術、経営経験などを携えて外国に旅立っていったのである。彼らは資金力や技術力を有する、言わば選ばれし人々で、よりよい居住環境や子女の教育環境を求めて、故国を離れていったのである。

1996年になると、オーストラリアやニュージーランドでアジア系移住者への反発や「黄禍再来論」などが巻き起こった。「光華」はこの時期にニュージーランドに記者を派遣し、ニュージーランドの乳製品を最初に輸出したのは華人であったし、特産のキウィも元は中国移民が持ち込んだ果物であることを報道した。

「光華」は2011年に、台湾の新移民が多く集まるオーストラリアのブリスベンを再訪した。1997年に高雄と姉妹都市となったブリスベンは、陽光の州の美名を有している。ここで青い空、青い海と好天に恵まれた日々を10年、20年と過ごし、そのまま畑仕事や釣りにゴルフの生活を続ける人もいれば、妻と子供をオーストラリアに残し、台湾に戻って事業に奮闘し続ける人もいる。ここに根を下ろし、チャンスを求めて事業を起こす人もいた。オーストラリアで育った二代目は、二カ国の文化の影響を受け、バイリンガルであるため、親世代よりも積極的に南北半球を行き来するチャンスと能力に恵まれている。

世界がますます一つになりつつある今日、国際的な移動は以前よりずっと普通になり、これまでのように、故郷に止まり、移動しないというのが当り前の考え方ではなくなった。移民においても、行ったきりではなく、行ったり来たりの双方向が可能となっている。

猛龍過江(力ある者が川を渡る)と言うが、渡った後はどうなるのだろう。海外の華人が世界中にまいた種は、世界各地で様々な人生の花を開きつつある。

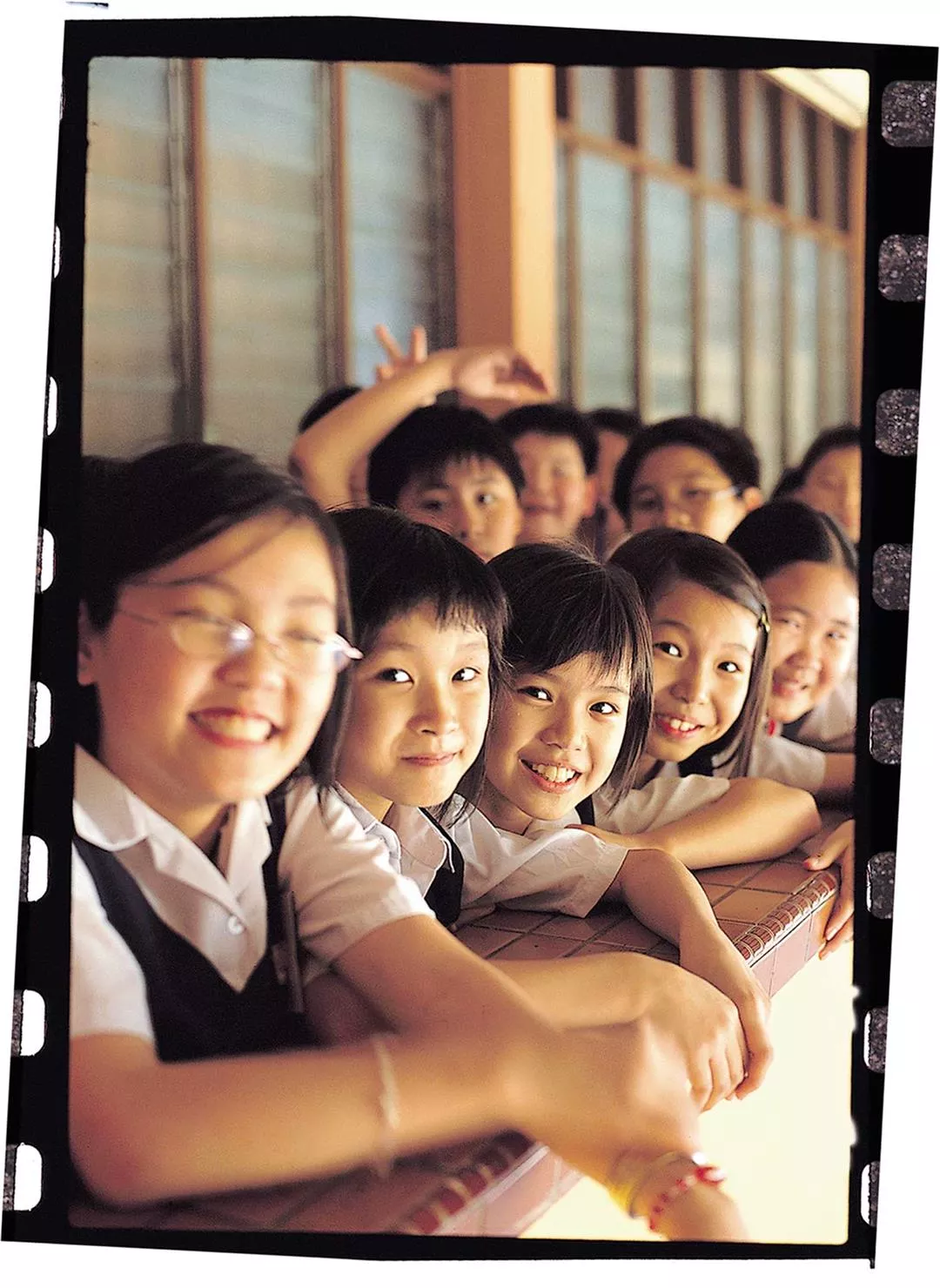

マレーシアには1200余りの華語小学校があり、中国語教育が行われている。

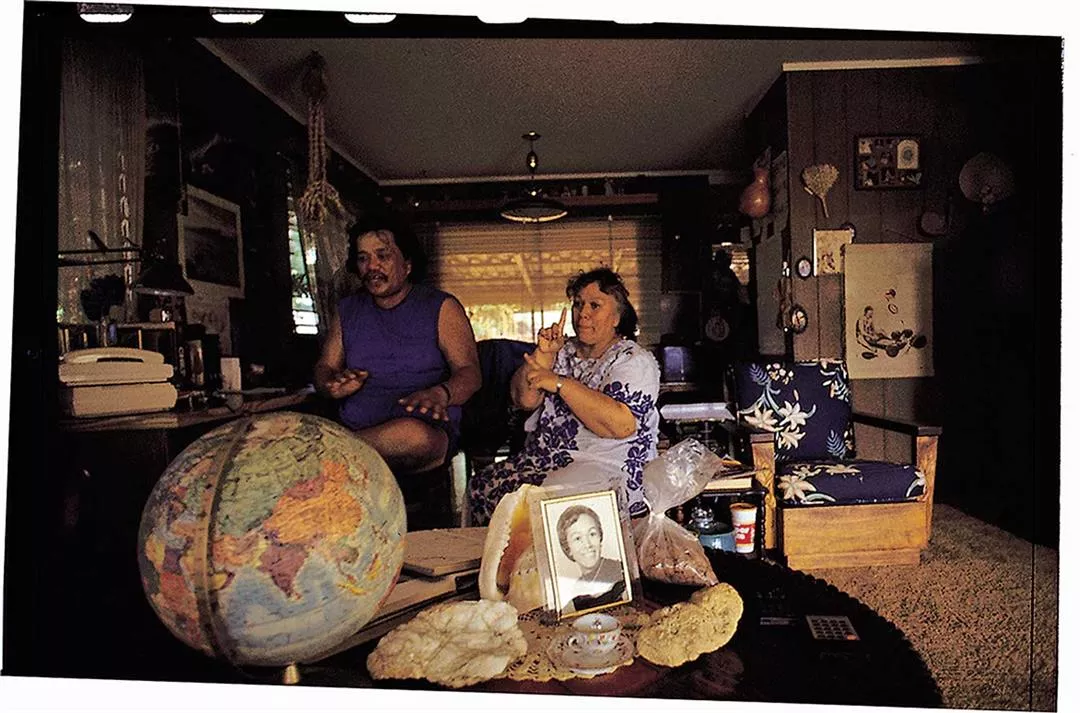

写真のハワイの女性は中国人の血を4分の1引き継いでいる。テーブルに置かれた若い頃の写真も美しい。