文学の大海

張拓蕪は何か書けるとは思っても見なかったが、一兵卒では将来がない。知人も親戚もいないし、逃げる当てもない。そこで人が捨てた新聞を拾って一字一字読む独学を始めた。軍隊はどこにも標語があるので、暇なとき標語を読み、これを組み合せる文字ゲームを始め、拾った鉛筆で小さなノートに組み合せた詩を書きつけた。

この詩が思想検査を担当する班長に見られ、投稿できるぞと言われた。張拓蕪は投稿が何かを知らず、班長に任せたのだが、その詩がなんと印刷され、台湾新生報の戦士コラムに採用された。その原稿料は15元、当時の月給12元より多かった。

しかし、その15元は張拓蕪の懐には入らず、没収されて班のおかず代になってしまった。この原稿料で、ウェアエバー社の万年筆を買いたかったのにである。この嘆きから、知らず知らずに詩の小道に入り込み、生れて初めて強い知識欲を感じるようになった。もっと詩らしく書きたいと、割賦販売で『全唐詩』や『全宋詞』のセットを買って勉強し、伝統の章回小説を齧った。知らない字だらけだが、字典にかじり付いた。ようやくのことで、文学の大海の中に漕ぎ出したのである。

こうして張拓蕪の軍隊生活に詩が入り込んで、1962年には詩集『五月狩』を出版、国民党軍第1回文芸金像賞の短詩部門第二位となった。その詩は『70年代詩選』(大業書店)、『中国現代詩選』(創世記詩社)に選ばれている。

鄭愁予は張拓蕪の詩について「イメジェリを生み、文字を組み合せる名手」と評するが、詩を愛するものの、詩を書く才能はなく、詩人の名声は苦い思いが付きまとうと張拓蕪は言う。

「当時、洛夫、瘂;弦、向明と自分が共に始めて一線だったのですが、折り返し点に来ると彼らは先を行き、私は取り残されました」と言う。

詩に未練はなかった張拓蕪だが、彼と蓮子の生死をはさんだ物語が、洛夫の名詩「靴を送る」に結実した。

千里を離れて/布靴を送ります/一通/文字のない手紙に/四十年の言葉を積み/何を言えばいいのか/一言一言/靴底の一針一針に縫います

ひっそり仕舞い込んだ言葉/何言かは井戸端に/何言かは台所に/何言かは枕の下に/何言かは真夜中にちらつくともし火に

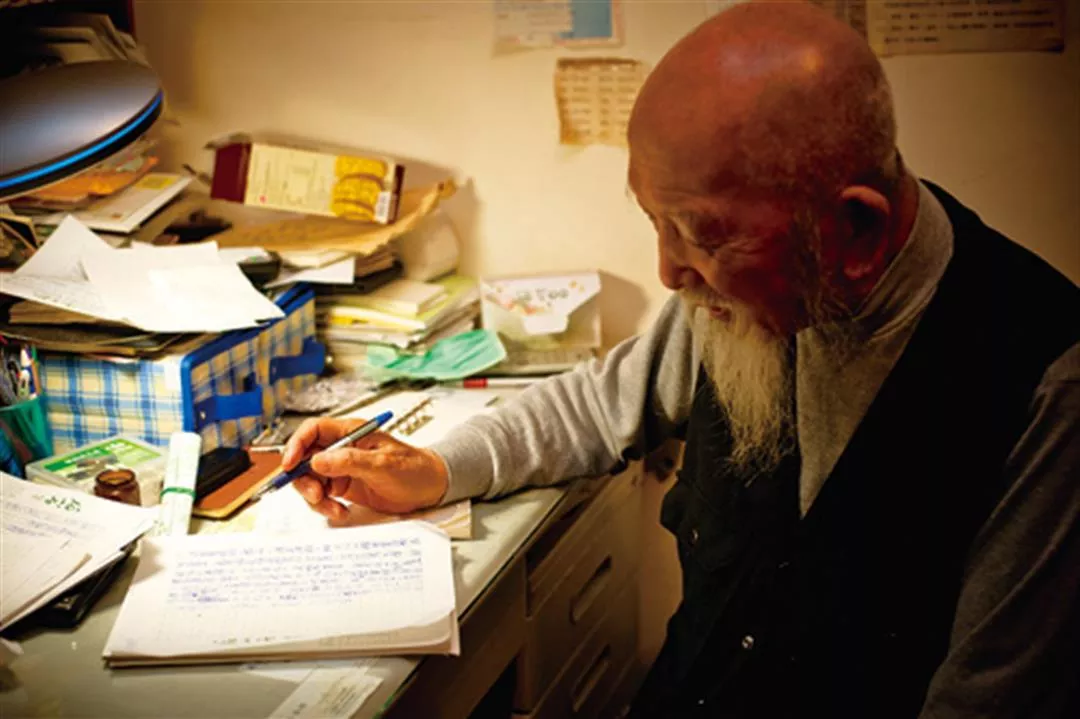

パソコンを使えない張拓蕪は「后山居」の原稿用紙に書き切れない物語を綴っていく。それを親しいファンが入力してネットにのせると、若い読者からも大きな反響がある。