2008年、中国に投資する数十万社の台湾企業が20年来で初めての厳しい状況に直面した。

2007年6月から中国では、輸出税還付率の引下げ、労働合同法(労働契約法)など一連の措置が打ち出され、輸出志向の台湾企業は大きな痛手を負った。追い討ちをかけるように2007年末にはアメリカでサブプライムローン問題が発生し、欧米からの注文が減少した。2008年に入ると、沿海地域では台湾企業の操業停止や倒産、あるいは南や西への移転といった消息が次々と伝えられていたが、そうした中で、ついに世界的な金融危機が発生したのである。

厳しい状況の中で唯一の明るい情報は、馬英九政権発足後、台湾海峡両岸の対話が再開されたことだ。台湾企業が長年待ち望んできた「大三通」も2008年12月中旬に正式にスタートした。両岸を結ぶ航路は大幅に短縮、時間と輸送コストも大きく削減され、台湾企業の競争力も高まることとなった。

異郷での経営は厳しくなり、故郷への道は近くなった。両岸の状況が変化する中、「台湾企業の帰郷」はひとつの趨勢となっている。経済状況が思わしくない中、資源の限られた台湾は、成功した企業だけを迎えて郷土に貢献してもらうべきか、それとも失敗した企業にも機会を与えるべきだろうか。

2006年に大陸の投資環境が変わった時から、政府は土地や融資など多項目の優遇措置を打ち出して企業の帰国を呼びかけてきた。2008年には、これに研究開発補助などが加わり、転換を求める企業をひきつけている。経済部の統計によると、2006年9月から2008年10月の間に、大陸からの帰国投資は150余件、総額330億台湾ドルになる。ここ3年で1000件に達する対ベトナム投資と比べると多くはないが、彼らの物語は、迷っている企業や政策の参考になるのではないだろうか。

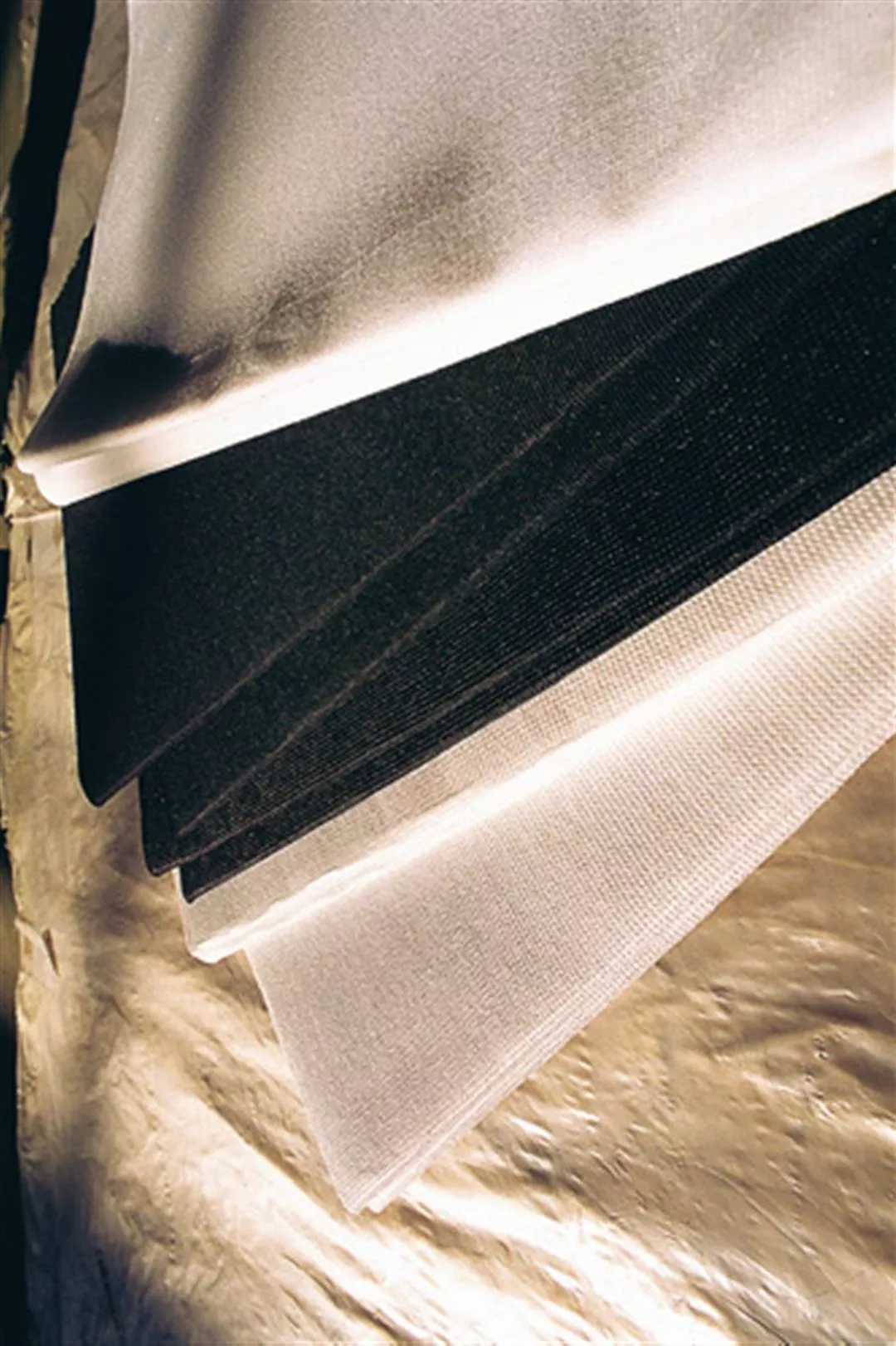

台湾北海岸の淡金道路からごく普通の細い道に入ると「至成不織布」社の工場があり、十数台の機械が稼動している。整経機を通した後、中央の混綿機と梳綿機で短繊維を綿網にし、それらを紡績糸で編みこむ。最後に加工して成型するとスポーツシューズのインソール用ステッチボンドになる。

一見、非常に古いタイプの工場に見えるが、同社は台湾海峡両岸に投資し、双方での経験を糧に会社を大きくしようという野心を抱いている。

1993年設立、台湾の桃園県と広州に生産ラインを持つ至成社は、生産が受注に追いつかず、インドネシアでの工場設置を考えていた。それが2008年にライバル企業が台湾の工場を閉鎖したので、5000万元でその設備を購入し、重心を台湾に戻したのである。

ここ一年、中国では労働合同法など、輸出業に大きな影響を及ぼす政策が次々と打ち出され、香港資本や台湾資本の小企業は経営が悪化している。経営者が夜逃げしてしまうといった事件も頻発しており、企業も労働者も被害に遭い、両岸経済に大きな衝撃をあたえている。

弾力的に少量多品種生産

「台湾の生産ラインは6から20本に増え、人も40人増やしました。ハイエンドの製品も従来の製品も作れます」と二代目経営者の頼建芳さんは言う。現在の顧客は在庫ゼロを求め、しかも少量多品種の注文に素早く応じる力を要求するという。

「顧客が100種類の規格の布を求めてきたら、99種だけできても意味がありません」と頼建芳さんは言う。広州工場は設備が不十分で、14針(1インチ四方に縦糸14本。針数が多いほど強度が高い)の注文しか受けられなかった。一方、台湾の本社工場は管理がよく、機動力があるため、少量多品種のハイエンドの注文が受けられる。利潤は高いが量は少ないので、不況の時代にはどんな注文も受けなければ継続的な成長は確保できない。拡張後の台湾工場では14、18、22針と加工の複雑な高機能製品も生産できる。

台湾に生産の重点を戻した至成は、財団法人紡織産業総合研究所の支援を受けることとなった。経済部は、台湾に戻って技術力向上を目指すメーカーに向けて、「006688」土地優遇プランや融資など、さまざまな優遇措置を提供している他、2008年5月からサポート計画を開始、経済部所属の16の財団法人を通して、メーカーの技術診断と研究開発指導を行なっている(表2を参照)。

アモイで経験を積んだ虎牌ビーフンの林明通董事長は、2006年に台湾に戻って投資し、人件費削減のために世界初のビーフン自動化生産ラインの開発に取り組んできた。

行き届いた技術支援

16の財団法人の一つ、紡織産業総合研究所は自ら至成社に出向いて同社のニーズを理解した。二代目経営者が新技術導入に非常に積極的なのを知った研究所は、製品の耐摩耗性や弾性の向上、製造工程の環境負荷低減などの技術協力を提供した。また経済部の中小企業革新研究開発計画(SBIR)への申請にも協力し、さらに上を目指すこととなった。「すでにSBIRの審査に合格しました」と目を輝かせる頼建芳さんによると、同社は横方向の構造物を開発し、これまでの設備の限界を突破してさまざまな繊維を織り込めるようにしたという。例えば、銀繊維を用いれば細菌増殖抑制効果のある生地になり、弾性繊維を用いればサポーターに応用でき、夜光繊維を用いれば夜間の安全性を高めることができる。この案件は政府から4割の補助(140万元)を受け、特許も申請中である。

「繊維産業の場合、海外ですでに力を失って工場閉鎖に直面しているメーカーは台湾に戻ってきまません。台湾の土地と労働条件は以前と変わっていないからです。台湾に戻ってこられるのは、技術力向上や転換の意欲と能力があり、また『機能的』または『工業用』の製品を作っているところです」と紡織研究所産業情報及び推進部の邱勝福主任は言う。彼らは経済部の委託を受けて、台湾に戻ってきたメーカーを一社一社訪ねており、半年で10余社を支援し、成果を上げている。

経済部投資業務処の統計によると、「大陸から戻って台湾に再投資する」案件はこの2年で150件を超え、総額は330億元に上るが、その9割以上が至成社のように、当初から台湾に本社や開発部門を置いて両岸で分業してきた企業だという。台湾ではハイエンドの差別化した商品を少量多品種生産し、大陸ではローエンドの、あるいは技術が成熟した製品を大量生産する。多くの台湾企業が、大陸で「量」を稼いで利益を上げ、台湾で技術の向上を目指してきた。研究開発部門を大陸に移すと知的財産が漏洩しやすいという問題もあり、台湾政府が緻密に技術支援を行なってきたため、多くの企業は台湾とのつながりを保ってきた。

「大三通」がスタートし、人と物の流れがスムーズになった。これを機に多くの企業が台湾に戻ってくると見られている。

コンプレッサの小さな巨人

世界4位のコンプレッサメーカー漢鐘精密(ハンベル)も、台湾の技術支援のメリットを知るからこそ「両岸同時成長」を進めてきた。1998年に大陸に工場を設置した時点で、すでに両岸での発展計画を立てていた。上海拠点は中国市場開拓の基地とし、台湾では世界市場をターゲットとし、ハイエンドの研究開発を行なうのである。

台北アリーナでも北京空港やソウル空港でも、セントラル空調システムの心臓である冷媒コンプレッサは漢鐘の製品を使用している。マーケットシェアは台湾と大陸と韓国でトップだ。20年前、同社の廖哲南董事長は、東元や声宝などの国産家電メーカーがコンプレッサを日本からの輸入に頼っているのを見て、台湾がこの技術を持たなければ「外国企業の植民地」を脱することはできないと考えた。そこで会社を辞めて仲間を集め、会社を興して研究開発に取り組み始めた。後に工業研究院機械研究所とも協力し、一歩ずつ核心技術を確立していったのである。

アモイで経験を積んだ虎牌ビーフンの林明通董事長は、2006年に台湾に戻って投資し、人件費削減のために世界初のビーフン自動化生産ラインの開発に取り組んできた。

両岸で同時成長

漢鐘社は毎年売上の7%を研究開発に投じ、工業研究院との協力関係を維持してきた。その技術はセントラル空調システムの冷媒コンプレッサ、工業用のエアコンプレッサ、そして冷凍設備の冷凍コンプレッサなどにまたがり、近年開発したドライ真空ポンプは、半導体やパネル製造設備などのハイテク分野とも関わっている。

同社研究開発マネージャーの方宏声さんによると、漢鐘が台湾で生産するのは、数は少ないが単価が高く、労働集約型ではない製品で、直接労働者の人件費はコスト全体の7.5%に過ぎない。したがって、この生産部門を中国大陸や東南アジアなどの人件費の低い地域に移転する意義は大きくない。しかもターゲットを欧米と日本に置いており、現地の機械メーカーの生産コストと比べれば、台湾生産で十分に競争力がある。

一方、中国大陸では規格化された製品を大量生産している。同時に大陸ではブランドとサービスを打ち出し、10年をかけてドイツ、アメリカ、日本などの強敵に打ち勝ってきた。例えば、大陸の改革開放が始まったばかりの頃、現地では電圧が不安定で、上記各国のコンプレッサは電圧が不安定になると切れてしまった。これについてドイツのメーカーは、この問題は製品とは無関係だと声明を出したが、漢鐘は電圧標準の誤差が100ボルトに達する製品を開発し、電圧が不安定でも正常に作動するようにしたのである。こうして漢鐘は中国全土の空調コンプレッサ市場の35%を占めるに至ったのである。

こうして業績が伸び、漢鐘の上海法人は2007年に深圳;証券取引所に上場し、台湾企業としては数少ないA株上場企業となった。また、台湾では2006年に台中精密工業パークに6億3000万を投じて工場を拡張中で、2009年には完成する見込みだ。このように、大陸ではブランドを確立して内需市場を拡大し、台湾では研究開発に取り組むという手段によって、漢鐘は「コンプレッサの小さな巨人」と呼ばれるようになった。

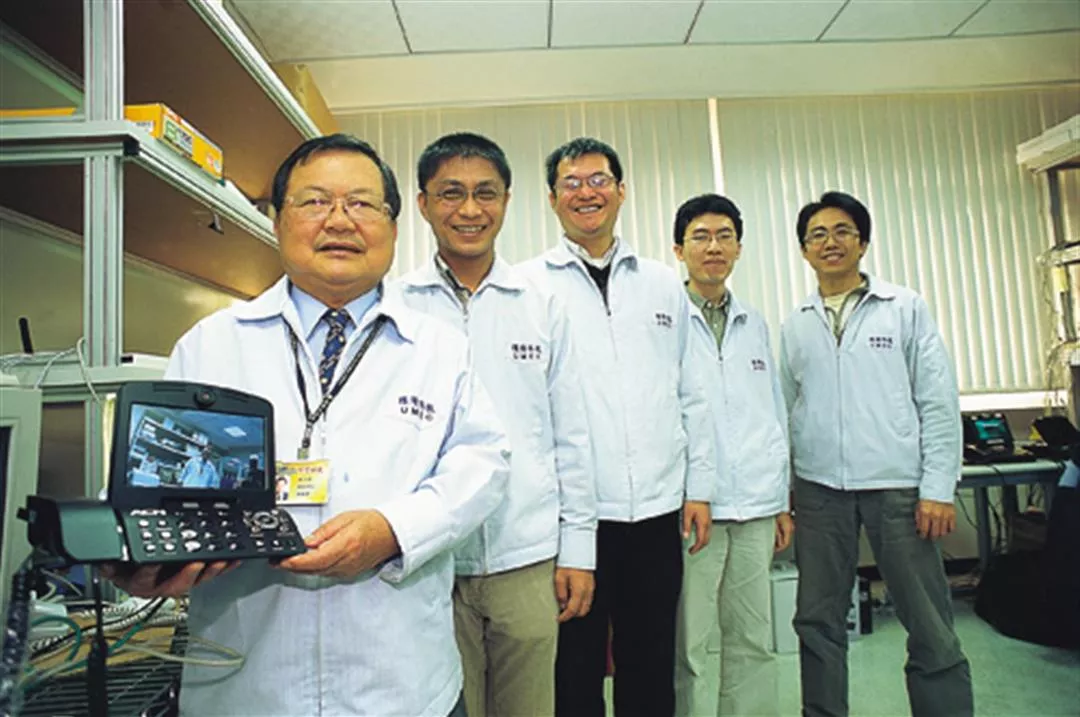

UMECの欧正明董事長(左)は長年にわたって大陸で得た利益を台湾での技術者養成に投じ、将来の事業に備えてきた。10年をかけて開発したビデオフォンがこの不況の中で成功し、大きな利益をもたらしている。

開発部門を台湾に残す

「両岸同時投資、同時成長」を標榜する通信機器メーカーの環隆科技(UMEC)は、もう一つの成功例である。

7年前、世界のネットバブルが崩壊して景気が悪化した時、台湾のデジタル機器メーカーは次々と台湾を後にし、大陸の工場を拡大したが、UMECの欧正明董事長は逆の道を選んだ。台中工業区に7億を投じて工場を建設し、当時注目され始めたばかりの光ファイバーの分野に進出したのである。

「私たちは台湾産業の一員ですから、台湾のことを考慮しないわけにはいきません。会社をすべて海外移転してしまったら、台湾の従業員はどうすればいいのでしょう」と欧正明董事長は言う。当時、同社は本業のネット・トランスフォーマーやパワーサプライ、コンピュータ周辺機器で、OEMを行なっていたが、顧客が海外へ移転し、競争が激化して、生存のために自らも大陸へ進出せざるを得なくなった。しかし、付加価値の高い製品や開発中の製品、例えば光ファイバー関係、ビデオフォン、GPSシステムなどは、技術が成熟するかコスト削減の必要が生じた時まで大陸に移さないこととし、台湾本部の力をつけていった。

一般に輸出を中心とする電子機器メーカーは大陸の工場を拡張し続けて注文を取ることを最優先させており、「当社のように、台湾と大陸、開発と量産を両立させているメーカーは多くありません」と言う。UMECは両岸それぞれの強みを生かして最大の効果を上げたいと考えているのである。

将来の核心技術を育てるために、UMECでは台湾の全社員600人のうち研究開発部門が100人を超える。研究開発の過程は苦しいものだと欧董事長は話す。大陸で稼いだ資金をもって台湾でエンジニアを育て、ゼロから新しい製品を開発するのだが、万一成功しなければ、会社をつぶしてしまう可能性もある。が、それでも企業の継続的発展のためにはこれに取り組まなければならない。

欧董事長は2008年に大量の注文があったビデオフォンを例に挙げる。これは10年前から巨額を投じて開発してきた製品だが、当時はまだ帯域が狭く、映像の送受信が遅くて売れなかった。近年は帯域が十分になり、ビジネスモデルも形成され、「運が良かった」こともあってアメリカの通信会社から大量注文が入った。こうして10年をかけて開発した製品がようやく物になり、2008年上半期の大陸工場の欠損を補うことができた。また両岸の売上の比率は逆転して台湾が3割から5割強を占めるようになり、電子産業衰退の影響を最低限に抑えることができた。

UMECは毎年、売上の4%を研究開発に投じており、20数年来その歩みを止めたことはない。ネットワーク通信を中心として、垂直に部品からモジュール、アセンブリまでを統合し、横にはブロードバンド、光ファイバー、ワイアレスなどの技術を統合している。通信領域の最新分野であるパッシブ・オプティカル・ネットワーク(広帯域を持ち、一点と複数点を結ぶソリューション)においても、システムの光学部品からモジュール整合へと進み、将来的にはシステム全体にまたがる事業を目標にしている。

環隆科技(UMEC)は高付加価値のカスタマイズされた製品の生産を台湾に残し、利益の少ない生産を大陸に移した。これは多くの企業が採用する方法だ。写真は同社の台湾工場、世界最大のビデオフォン生産ライン。

状況の変化

大陸に進出していた企業による台湾投資が再び盛んになっている原因としては、中国大陸の投資環境の悪化と、台湾側の積極的な誘致が挙げられる。

大陸には不確定要素が多すぎる、と多くの企業は口を揃える。法規、税制、それに官僚の態度などに幻滅して戻ってくる企業が多いのである。労働合同法(労働契約法)を例に挙げよう。この立法は1年前から打ち出されていたが、関連措置が整っておらず、法に従おうとしても、何をどうすればいいのか分からないという。弁護士の言うことと共産党委員会書記の見解も違い、そのために莫大な管理費がかかってしまう。

また、大陸では人為的な為替操作を抑制して金融秩序を安定させるために、2008年7月から多数の為替管制措置を採用した。このために、前払いや支払い遅延などをすべて申告しなければならなくなったのである。例えば、出荷して90日以内に予定通りの入金がなかった時には当局に説明しなければならない。また原材料の代金を前払いする場合には約定書を書かなければならず、そうしなければ不正の嫌疑がかけられる。「これは、まったくビジネスを理解していない干渉です」とある企業は不満を口にする。手続が煩雑すぎるだけでなく、企業の資金調達や顧客との信頼関係にも影響を及ぼすのである。

こうした政策への対応に追われる大陸の台湾企業にとって、台湾政府が打ち出す政策は魅力的なものだ。中でも、宜蘭県の呂国華知事は積極的に誘致に動き、これに応えて多くの企業が戻ってきた。

ダイビングスーツのメーカーとして世界に知られる薛長興工業(Sheico)は海外に進出して10年、世界に8000人の社員を擁し、経営者の故郷である宜蘭県に本社を置く。同社は2007年末、浙江省海寧にあった工場をすべて宜蘭県へ移し、事業の次なる重点である弾性繊維工場を拡張した。これは呂国華知事の最大の「戦績」だ。

「最初は宜蘭県の商工発展策進会がしばしば来訪してくれました。当社に帰国の意思があると知ると、知事が県の公務局や環境保護局をはじめとする全ての局と会議を開き、2時間の話し合いの後、我々の工場設置に関するすべての疑問に答えを出してくれたのです。当社の総経理はその場で帰国投資を決めました」と話すのは、薛長興工業法務部の黄桂真課長だ。

宜蘭県で企業誘致を担当する商工発展投資策進会の羅文清幹事長によると、薛長興工業の計算では、大陸と台湾の原価の差はすでに8%まで縮まっているという。今後もますますこの差が小さくなっていけば、大陸で生産する意味がなくなる。ましてや宜蘭県は故郷なのである。原価の差は、不良率の低下と管理効率の向上で埋め合わせていけばいい。

企業にとっては、注文と出荷には時間の制限があり、1分1秒が金銭に換算される。宜蘭県利沢工業区の薛長興工業担当者は、毎日電話で工場建設の進度を確認した。さまざまな面で配慮の行き届かない大陸と比べると、新知事就任後の宜蘭県の「企業重視」の態度は、薛長興工業を驚かせた。

現在、薛長興工業の弾性繊維自動化工場の設置は終わり、試験中である。量産が始まれば、年間生産量は現在の1万2000トンから3万トンまで増え、世界のトップ10に加わることができ、故郷に300人の雇用を提供する見込みだ。この新工場の隣りの半分の土地は、今後の開発のために確保されており、「第二の世界一」(最初の世界一は、潜水衣料と潜水用品の生産キャパシティ)を目指すこととなる。

大陸からの帰国投資案件を見ると、その9割以上がもともと本部を台湾に残し、両岸で分業してきた企業で、さまざまな要因から台湾での事業を拡張しようという事例である。写真は「至成不織布」社が2008年に台湾工場を拡張して少量多品種生産するステッチボンド。

新たな分野に進出

同じ宜蘭県利沢工業区への進出には、こんな例もある。中国大陸での経営環境の悪化と、宜蘭県の積極的な誘致で帰国投資を決めた「虎牌ビーフン」は、2006年に数千万を投資し、前例を破って自動化設備の自主開発に取り組み始めた。

「私たちは『006688』プランに応えて戻ってきました」と虎牌ビーフンの林明通董事長は話す。食品加工業はもともと労働集約型の産業で、人件費と土地の費用が生産コストの3分の2を占める。しかし、経済部が打ち出した「006688」プランと、県による低汚染工場への土地優遇措置によって、4年間土地代がかからない。また雪山トンネルが開通したことによって、宜蘭と台北木柵の本社の距離は1時間に縮まった。同社は、呂国華知事の訪問を受けてからわずか10日で、アモイの工場を引き払って台湾に戻ることを決めたのである。

1970年創設の虎牌ビーフンは製品をアメリカや日本や東南アジアに輸出しており、売上の7割を輸出が占める。台湾の人件費が高くなり、林董事長は7年前に福建省のアモイに土地を借りて工場を建てたが、その経営は非常に困難だった。人件費は安いのだが管理が難しい。また大陸はインフラが十分ではないため、従来型産業には石油や電力の供給が制限され、昼間は休んで夜間に操業しなければならないのである。また大陸では地方の小さいメーカーによる過当競争に陥っており、市場は大きくても虎牌はシェアを伸ばすことができなかった。

林明通董事長は台湾に戻ってから新たな戦略で事業展開することにした。自動化設備によって人件費を削減するのである。「私たちが作ろうとしているのは世界初のビーフン自動化生産ラインです。ビーフン界のベンツですよ」と話す林董事長によると、これまでビーフンの製造は手作業が中心で、品質の良し悪しは職人の技術や体調などに左右され、安定しなかった。自動化設備ができれば衛生面と品質が一挙に上昇する。

ただ、こうした従来型の食品産業は規模が小さいため、これまで自動化生産は行なわれておらず、その設備もない。政府からの技術支援などもないため、設備の開発からデジタル化まで虎牌ビーフンは自ら資金を出して学界の協力を仰ぐしかなかった。「初めての生産ラインは、すでに一年『混乱』し、ようやく8割がた調整できたところです」と話す林董事長は、自動化のために多くの代償を払ってきたが、企業のグレードアップとビジョンのためなら少しも惜しくないと考えている。帰国後は、近隣の礁渓農協と協力し、地元の温泉灌漑で栽培した良質の米を用い「温泉ビーフン」や「稲香ビーフン」なども開発している。従来のビーフンより歯ごたえがよくて消化もよく、3月の新工場の操業開始とともに発売する予定だ。

両岸の新たな時代

両岸の政治経済情勢の改善と「三通」の実現を期待して台湾に戻ってきた春保鎢;鋼(CBカーバイド)社は、海外で大きく成長し、故郷に貢献しようとしている。

春保鎢;鋼社が生産するタングステン・カーバイドはコバルトとカーバイドの合金で、衝撃や磨耗に強く、その硬度はダイアモンドにも匹敵し、摂氏1000度以上の高温にも耐える素材だ。カーバイド金型の重要な原料であるだけでなく、各種工具にも加工でき、工業上の応用範囲は広い。

春保鎢;鋼は、ネジ製造設備の貿易商から始まり、後にカーバイド金型生産へと進出し、1987年に台湾市場の75%を占めるに至った。中国が世界のカーバイド産出量の7割以上を占めるため、それを掌握するために福建省のアモイに進出、川下の金型生産から始めて製錬まで手を広げ、13年の間に世界で唯一、川上から川下までを統合したカーバイドメーカーとなったのである。以来、売上は年間15億台湾ドルから120億まで成長し、カーバイド王と呼ばれるまでになった。

製品も、従来のカーバイド金型から軽薄短小化してハイテクでの応用を目指してきた。今では鴻海グループの年間1万点を超える精密金型のタングステン・カーバイドの半数以上は春保が供給している。

カーバイド王国を築いた同社の廖万隆総裁は、2006年に15億台湾ドルを投じて台北県五股工業区に工場を買い、ドイツ製の熔炉十数台を設置した。ここではハイエンドのカーバイドを生産し、顧客の求める納期を確実に守っている。

「台湾は私の故郷ですから」と話す廖万隆総裁は、30年前に当時の蒋経国総統の手から直接「青年起業融資」の40万台湾ドルを受け取ったことを覚えている。これを元手に会社を興したのである。廖総裁は、台湾企業が海外でいかに輝かしい業績を上げても、故郷に貢献できなければ何の意味もないと考えている。何年か前に、台湾に戻って投資しようと考えたことがあるが、当時は両岸関係が緊張し、政府は大陸に投資する企業に敵意を抱いていて、さまざまな制限が設けられていたので実現できなかったという。

近年台湾に戻って投資している企業を見ると、その大半はもともと台湾に本部を残したまま両岸や世界に布陣して成長し、そこで得た資金をもって台湾に技術支援を求め、あるいは自らグレードアップして故郷への貢献の道を選んだ。彼らの物語はまだ終っていない。両岸の直航をはじめとする本格的な三通が始まり、両岸および東南アジアの経済関係がより緊密になる今後、どのような物語が展開されるのか、期待しつつ見守っていきたいものである。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)