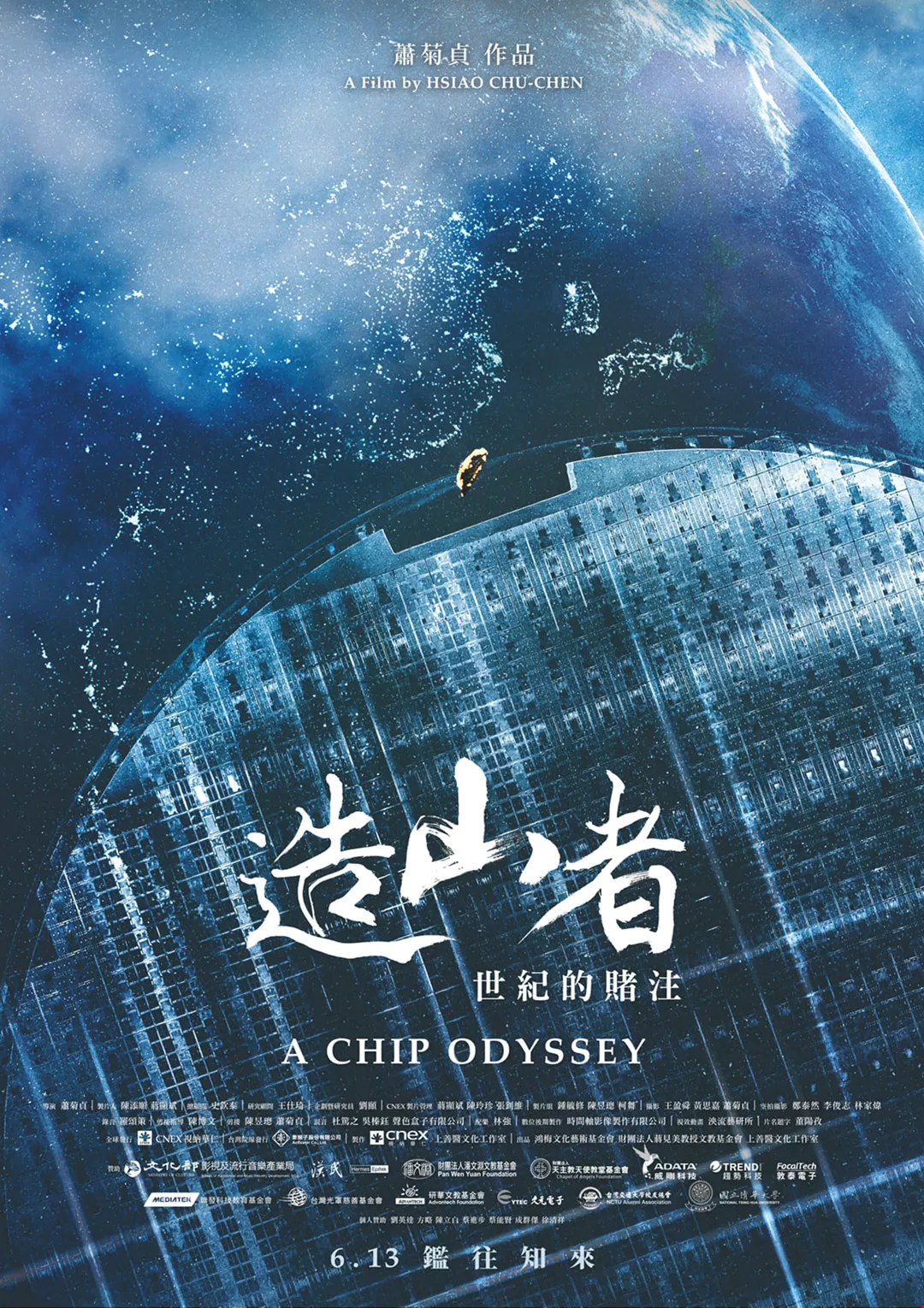

2025年夏、派手な演出などはないものの、真実の姿が心を打つドキュメンタリー映画『造山者――世紀の賭け(原題:造山者――世紀的賭注/英題:A Chip Odyssey)』が台湾で上映され、3ヵ月足らずで興行収入3000万元を突破し、ついには台湾ドキュメンタリー史上トップ5に躍り出た。この作品は、世代や分野を越え、この土地に対する人々の思いを呼び覚ました。この作品を見た人は、台湾半導体産業の起源、その苦難の道のり、そして展望される未来を知った。

映画賞「金馬奨」受賞歴のある蕭菊貞監督が撮影に5年を費やした『造山者』は、台湾ハイテク業界の伝説的人物たちに取材を重ね、台湾半導体産業発展の軌跡をたどっている。

1976年に工研院は米国RCAに研修者を派遣した。左から、曹興誠、倪其良、曽繁城、戴宝通、劉英達、陳碧湾、史欽泰(敬称略)。(工研院提供)

歴史の再現に熱い反響

作品では、ゼロからスタートした台湾の半導体が、徐々に世界の舞台へと昇り詰めていく過程を追い、また今日の地政学的な緊張状態やグローバル分業体制の変容、そして台湾半導体産業にとっての課題や新たなチャンスにもふれている。

「造山者」というタイトルは、半導体産業が「護国群山(国を守る山々)」に例えられ、「台湾積体電路製造(以下「TSMC」)」が「護国神山」とされることから来ている。蕭菊貞監督は、この作品で英雄神話を作るつもりはなく、できるだけ歴史を掘り起こし、最も真実に近い姿をつまびらかにしたかったと語る。

『造山者』が公開されるまで、作品に登場する人々は誰も完成作品を見ていなかった。蕭監督はこう語る。「私と2人のプロデューサーの間で、事前に誰にも見せないと決めていました。その結果、もし問題があれば私が責任を取ると」。映画に登場する主要人物の1人、清華大学名誉教授で、台湾工業技術研究院(以下「工研院」)の元院長である史欽泰氏でさえ、5月10日の公開初日に、自分の姿が歴史の流れの中に登場する画面を初めて目にした。TSMCの張忠謀(モリス・チャン)元会長も、後に自分でチケットを購入して映画館で鑑賞したという。蕭監督のこのこだわりは『造山者』を各種利害関係から切り離し、作品に独立性を持たせた。

史欽泰氏(左)とTSMC元副董事長の曽繁城氏(右)は、いずれも台湾の半導体エンジニアの第1世代であり、使命感と開拓精神を抱いていた。(CNEX提供)

RCA計画

史欽泰氏は、かつて政府によってアメリカのRCA(アメリカ・ラジオ会社)に派遣されて研修を受けた19名の1人だった。当時、史氏は製造チームのリーダーのほかに運転手も務めた。史氏と2~3名のメンバーだけがアメリカ滞在経験があって運転免許を持っていたからで、ほかの大勢にとっては初めてのアメリカだった。

アメリカに着いた一行には、何もかもが目新しく衝撃で、まるで都会に初めて来た田舎者のように「高速道路とはこういうものか」「アメリカの街灯は夜になっても消えない」などと驚いた。そして同時に台湾との明らかな格差を痛感し、努力して早く追いつかなければと感じた。

1976年にアメリカに派遣されたこの若者たちは平均年齢30未満の若さながら、自分たちの肩にかかる使命の重さをよく理解していた。当時の台湾はまだ労働集約的な従来型産業が主流で、科学技術の基盤は非常に脆弱だった。だからこそ「最初が肝心だった」と史欽泰氏は語る。まさにこの単純で純粋な信念で、彼らは一歩ずつを軽んじることなく慎重に、全力で邁進した。だがこの時にはまだ、この渡米が台湾半導体産業の発展を決定づけようとは、誰も予想していなかった。

「これは盗みでは」と疑問視する声が出たこともある。だが史氏はこう説明する。自分たちはほぼ全員が修士・博士号を取得しており、渡米したのは単にマニュアルを丸写ししてくるためではなく、背後にある原理を深く理解するためだった。まして滞在後期には、RCA工場の技術問題解決に協力できるほどだった。数ヵ月後、台湾に帰国して工研院にモデル工場を設立すると、わずか半年で歩留まりは70%に達し、RCAの50%を大きく上回った。こうして技術は順調に台湾に根付き、台湾のIC産業の基盤を築いたのだ。

「第一に我々は真剣に注意深く学び、第二に我々には新しい方法があることがわかっていましたから」と史氏は語る。モデル工場の設備や製造プロセスは改良と最適化を経て、もはやアメリカとは異なるものに成長していた。この成果は政府の自信を大きく増し、1980年には工研院からウェハー技術と研究開発チームが移転されて「聯華電子(UMC)」が設立される。これが台湾初の半導体製造会社となり、後にはTSMCの成功へとつながる。すべてはこれらの小さな歩みから始まったのである。

逆境で求めた活路

産業の始まりが平坦な道であったことはない。『造山者』が人の心を打つのは、TSMCの成功が示されるからだけではなく、1970~80年代の台湾という激動に満ちた苦難の時代に、観客を連れ戻すからだ。

1965年、米国からの経済援助が打ち切られ、台湾経済は大きな打撃を受けた。1971年には国連からの脱退を余儀なくされ、1972年には日本と国交断絶、台湾は国際的に孤立無援となる。1973年には第一次石油危機が発生し、経済はさらに重い打撃を受けた。当時の政府高官たちは活路を模索し続けていた。まさにこうした危機的状況の中で、台湾は半導体産業に賭けることを決断、それを国家を救う命綱としたのである。これは大きな賭けだったが、まさにこの危機の中で、運命を変える奇跡が芽生えたのだ。蕭監督は感慨深げに語る。「当時もし国が平穏だったら、台湾に半導体の奇跡は起こらなかったでしょう」

渡米直前、当時の経済部長(経済相)だった孫運璿氏から「許されるのは成功のみ、失敗は許されない」と言い渡された、とインタビューで回顧したのは、当時RCAチームのリーダーを務めた楊丁元氏だ。80歳近い楊氏は涙で声を詰まらせながらそれを語った。実際ほかの多くの先駆者たちも当時の国家的使命を語る際には興奮や感慨を隠せない。1970年代、若者が祖国への思いを胸に国旗を背負って海を渡り、将来台湾で育てる科学技術を持ち帰る。その巨大なプレッシャーと責任は、現代の若者には想像し難いものだろう。

彼らの成功は単なる幸運や偶然のたまものだと考える人もいるかもしれない。だがこれらの成果は「決して偶然ではなく、使命を必ず果たすという執念と献身の結果だ」と蕭監督は言う。彼らに耳を傾け、彼らの重荷を理解してくれる人が現れ、50年間胸に秘めてきた思いをようやく吐露できる。そんな彼らの様子をインタビューで監督は目の当たりにした。これこそ、監督としてのやりがいを感じる時だと彼女は言う。

胡定華氏(左)は自ら進んでRCA技術移転プロジェクトの責任者を引き受け、台湾の半導体産業発展に対する情熱と先見性を示した。右は当時の経済部長(経済相)孫運璿氏。(CNEX提供)

集団的な努力と継承

もちろん、すべての努力が順調に報われたわけではない。例えば「世界先進積体電路公司」は、マイクロメートル技術によるDRAMを開発したが、市場競争の激化で価格が暴落し、大きな損失を出して結局は撤退した。蕭監督はこの話を作品に加えるかどうか迷い、幾度かカットしたものの最終的には残した。なぜなら「成功だけで失敗のない計画などなく」、挫折は付き物だからだ。台湾半導体の繁栄が容易ではなかったことを、この話で観客もさらに理解できるというものだ。

台湾半導体の揺るぎない地位は、単発的な奇跡ではなく、集団的な努力の持続と継承によってなされたものだ。RCA計画に始まり、工研院のモデル工場、そしてUMCとTSMCの誕生を経て資本市場へと参入し、技術革新とグローバル展開を進めてきた。それぞれの重要な局面で、黙々と努力し、バトンを次へと手渡す人々がいたのだ。

史氏は、台湾半導体の成功は科学技術政策、人材配置、産業戦略、国際関係といった様々な要因が生み出したものだと指摘する。ファイナンス評論家の林宏文氏は、TSMCが世界半導体産業の巨頭となったのは、技術力だけではなく、むしろ協力と信頼にあるという。グローバルパートナーと価値を共創し、共存共栄の産業エコシステムを構築する。これこそが、発展の難局を突破する解決策なのだと。

この時代の歴史は、科学技術における成功というだけでなく、いわゆる「台湾精神」を最もよく表していると言えるのだろう。

技術革新、経営戦略、政策支援を同時に進め、台湾の半導体産業はゼロから世界のリーダーへと躍進した。

激変する時代の目撃者

『造山者』は産業史を追うはずが、撮影中の国際情勢の変化で、思いがけず「時事問題」を扱う作品になった。監督も、2019年に撮影準備を始めた当初は、これほどの大きな情勢の転換を少しも予想していなかったと明かす。

例えば2019年には、サムスン、TSMC、インテルの時価総額はほぼ同等だった。だがその後、新型コロナウイルスのパンデミックによる世界的な半導体不足、続いて人工知能やChatGPT、電気自動車、ロボットなどの飛躍的発展、さらには世界政治情勢の激変など、誰も予想だにしなかった重大な出来事が相次いだ。そのうえ、TSMCが卓越した半導体供給能力を持つことで国際ニュースのヘッドラインに幾度も登場し、世界の政治経済の焦点となることも、誰も予測していなかった。ここ数年、台湾を訪れる各国の要人たちは、誰もが半導体について熱く語り、TSMCの成果や影響力を共有したい、或いは所有したいと願うような状況だ。

「これほどにも、根幹のテーマから次々と新たな話題が生まれ、しかもいずれも世界を震撼させる大ニュースばかりというドキュメンタリーは初めてです」と蕭監督は言う。毎日、内容の調整や修正に取組み、インタビュー対象者も80人以上に増え、制作規模も予想をはるかに超えた。しかもすでに編集完成後の今年3月、TSMCの魏哲家董事長がホワイトハウスを訪れ、その直後に総統府に現れる映像を見た時、彼女はこれが台湾、ひいては世界の科学技術発展の転換点であり、この決定的瞬間を軽視してはいけないと強く感じた。そのため、公開日直前だったにも関わらず、彼女は思い切ってなおも作品に手を加えた。なぜなら、このドキュメンタリーが過去を回顧するだけでなく、未来への示唆と教訓になることを望んだからだ。作品に描かれた歴史は、台湾がいかに難局を乗り越えたかというだけでなく、世界はすでに変化しており、成功に浸っていてはいけないと人々に気づかせるものなのだ。

TSMCアリゾナ工場による量産開始は、米国での生産体制が軌道に乗りつつあることを示す。

映像クリエイターの使命

蕭監督はもともとテクノロジーにはあまり興味がなかったが、ある日、台湾半導体産業のパイオニアである胡定華氏の追悼会に参加することがあった。参加していた産業界の大御所たちが、若き日の革命への情熱を懐かしそうに語るのを耳にし、そこで初めて彼女は、一見冷徹なハイテクの達人たちが抱いた情熱と勇気に気づき、作品にすることを決意したのだ。この映画は政府や企業からの委託ではない。時代の記録者としての使命を胸に、1970~80年代の台湾変革期の貴重な記憶を残したいと考えたのだ。それはハイテク分野開拓の時代であると同時に、民主化や文化革新の重要な時期でもある。多くの当事者は今や70歳を超えており、これらの物語を完全な形で保存することが急務となっている。

『造山者』撮影前後にもこうした先達が相次いで亡くなった。台湾産業史の撮影を蕭監督に提案した清華大学人文社会学院の呉泉源・元副院長や、半導体分野で人材を多く育てた施敏氏、もう1人の半導体パイオニアである杜俊元氏などだ。

「造山者の精神」とは、逆境の中で理念を貫き、力を尽くして最後まで奮闘しようとすることだと、蕭菊貞監督は語る。

造山者の精神

蕭監督はこう言う。この映画は台湾の成功を見せるだけではなく、「逆境を糧として生きる」という造山者の精神を伝えたいための作品なのだと。人に信じてもらえず見限られた時でも、信念を守り、国家や事業、家族のために全力を尽くす覚悟があるだろうか。「そのために最後まで闘い抜く。それが『造山者』の精神です」

一方、史氏は政府に対し、中小企業の発展をより重視した人材育成の強化を期待している。台湾にとってTSMCなどの大手ブランドは確かに誇りだとはいえ、中小企業も活力や革新性、柔軟性に満ちており、それぞれの専門分野に欠かせない存在となり得るからだ。また国際協力も極めて重要だ。台湾は投資を呼び込み、技術を共有し、協力によるウィンウィンの関係を築くべきだ。

次に登るべき山はどこにあるだろう。台湾はより困難な新たな道に挑戦し、より高く遠い夢を追い求める準備ができているだろうか。まさに先人たちの足跡が、政策決定者や次の世代の前進を促してくれるだろう。

「TSMC創新館」では、TSMCとその革新的なビジネスモデルがIC設計と応用を推進し、現代の生活を変えた様子が展示されている。

文化の力への反響

硬い題材の『造山者』が熱い反響を呼んだのは、TSMCの時価総額が世界トップ10入りという事実以上に、台湾人の心の奥にある、集団的記憶、祖国への思い、社会的アイデンティティといった琴線にふれたからだ。

留学を控えたある若者は「この映画を見て、自分が台湾出身であることを、誇りをもってどう語ればいいかがわかった」と語る。あるエンジニアは3度も見たという。1度目は両親と。1970~80年代は両親が奮闘した時代だからだ。2度目は子供を連れて見た。普段から残業が多くて家族と過ごせず、その裏の苦労を理解してもらいたかったからだ。上映後、蕭監督がその子に「お父さんの苦労がわかる?」と尋ねると子供はうなずいた。エンジニアが満足げに子供を見つめたので、蕭監督も感動したという。

蕭監督は指摘する。台湾人はワーカホリックで残業文化があると非難されることも多いが、「大きな時代背景の中で理解すべきだ」と。ハイテク業界に限らず、台湾人は多くの分野で必死に奮闘してきた。それは「ほかより多く働かないと生き残れない」という社会全体の認識だった。あの時代、台湾にほかの道はなく、全力を注がなければすべてを失う可能性があったのだ。

映画に登場した女性技術者たちが上映後の座談会に出ると、拍手が鳴り止まなかったこともある。映画を見終えた多くの人が「昨年のWBSC世界野球プレミア12で台湾が優勝した時のように感動して励まされた」と言う。

蕭監督はこう語った。これこそが文化の力で、それはすべての台湾人に共通のアイデンティティと誇りを呼び覚ます。生存と尊厳のDNAはすでに心の奥深くに根づいており、台湾人の精神性となっていることを、この映画は改めて認識させてくれた。

潘文淵氏(前列右から2人目)は生涯台湾から給与を受け取ったことはなかったが、台湾初のIC技術開発計画を立案し、半導体産業の草創期における重要な推進役となった。写真は1976年、史欽泰氏(前列右から1人目)と楊丁元氏(前列左から1人目)がRCAで研修中に潘氏と記念撮影したもの。(潘文淵基金会提供)

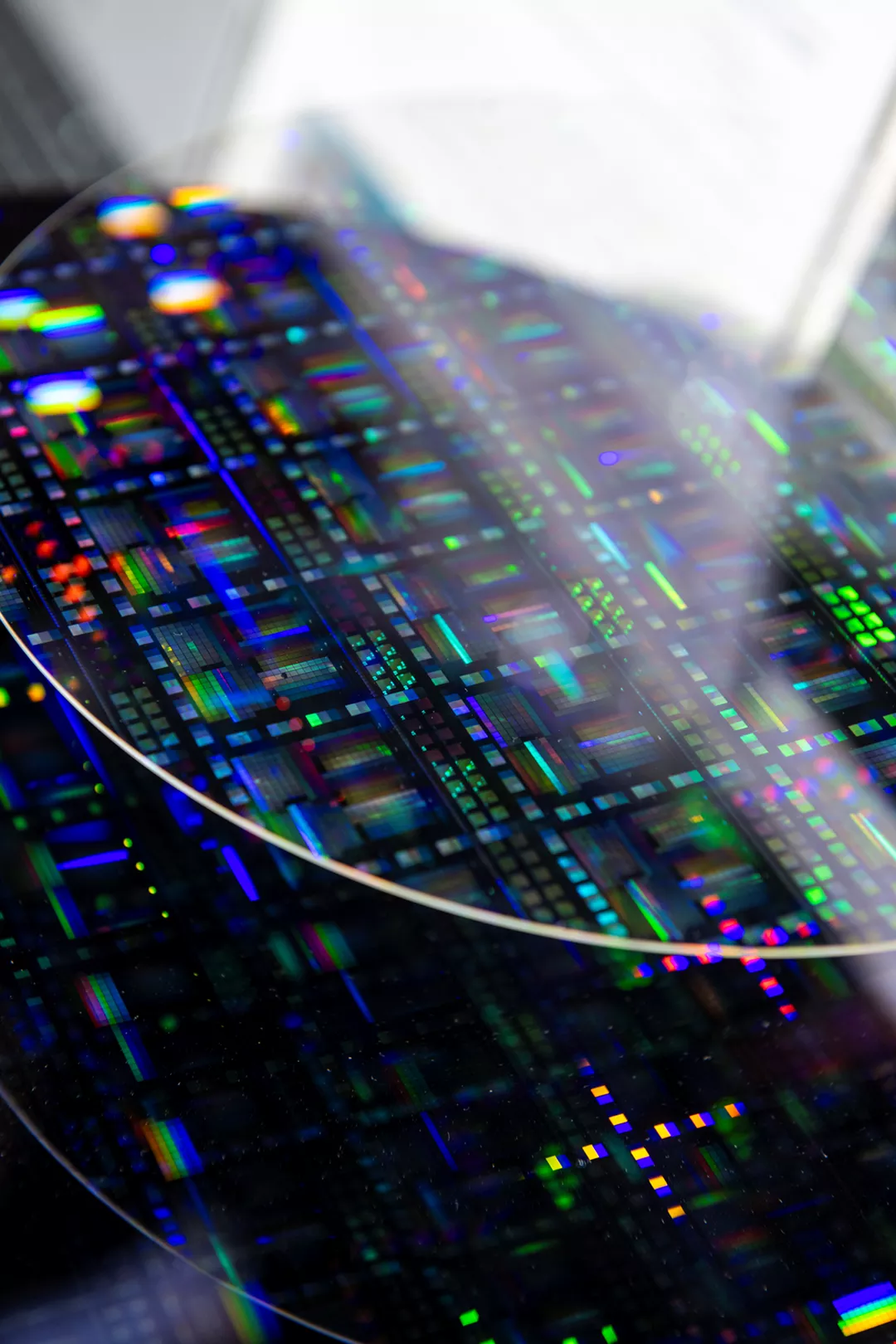

工研院は技術導入と研究開発、人材育成、産業の高度化などを進め、台湾の半導体発展の基盤を築いた。

テクノロジー産業史を描くつもりのドキュメンタリー映画が、世界情勢の激変によって時事問題を扱ったものになるとは、蕭菊貞監督も予想していなかった。(CNEX提供)

史欽泰氏は若い頃、アポロ号の月面着陸の映像を見て強い衝撃を受けた。米国留学中には両国の格差をさらに実感し、学業を修めて台湾に貢献しようと決心した。

「セミコン台湾2025」が台北南港展覧館で開催された。世界の半導体エコシステムのパートナーが集まるこの年次イベントは、台湾の産業が分業から共創へと変貌する過程を30年にわたって見つめてきた。

国際半導体製造装置材料協会(SEMI)が「ららぽーと台北南港」威秀シネマで催した特別上映会では、プロデューサーが出席して観客と交流した。

1984年、「超大型集積回路計画」によって建設された最初の6インチウェハー実験工場。後にTSMC第1工場となり、「TSMC創業の地」と呼ばれている。

映画の中で史欽泰氏と曽繁城氏が工研院の宿舎「光明新村」に戻ると、曽氏が当時植えたマンゴーの木は大木に成長していた。

台湾の半導体に焦点を当てた初めてのドキュメンタリー映画『造山者』は熱烈な反響を呼んだ。(CNEX提供)