最近、台湾ではインディーズとマイナーレーベルの音楽がブームだ。このうち「角頭音楽(台湾カラー・ミュージック)」は、台湾のレコード大賞「金曲賞」で男性ボーカル部門大賞を受賞した陳建年のアルバムを出し、毎年夏休みのイベント、台北県貢寮の海洋音楽祭を主催し、注目されている。

五佰、陳明章などを出した水晶レコードが経営を停止し、角頭音楽は台湾最大の独立系レコード会社となった。その誕生と興隆は台湾ポップス界の微妙な変化を反映したものだった。

角頭音楽(台湾カラーミュージック)のオフィスがある台北社子島は、台北市の中心から少しはずれた所にあり、音楽市場での位置づけを象徴しているかのようだ。目立たない事務所の横には派手な檳榔スタンドがあり、ワイルドで台湾的、独立系レーベルのこの会社の特徴をよく表している。

「私の故郷雲林はヤクザ(角頭)の多さで有名です。それにインディーズは角がある個性的な音楽でなければリードできません。だから『角頭』と名付けたのです」と本名は張議平の張四十三社長は煙草をくゆらせながら言う。

田舎くささを残しながら時折鋭い目つきになる張四十三さんは、以前はメジャーのレコード会社で企画を担当していた。だが黄乙玲と廖峻のアルバムを作ったが、全然だめだったと言う。その後、しばらくは非合法のラジオ局を経営した後、1998年に音楽業界に戻り「角頭音楽」を創立した。

「私たちがやりたかったのは独立レーベルで、音楽も経営もメジャーとは違うものです」創設6年にして角頭は30枚ものアルバムを出している。アーティストは閩南人、客家人、先住民などの他に、台湾にいる外国人の作品もある。音楽の種類は民謡、ロック、バンド、舞台音楽、映画のサウンドトラックなどがあり、さらにはあまり品がいいとは言えない大道芸の物売りのようなものも3枚続けて出した。

角頭音楽の出すジャンルはバラエティに富む。「この紺碧の空と海、自由な私はこの時を抱く」とさわやかに海の民謡を歌う陳建年、「あの七色のネオンを見ろ、あれはエジソンの発明だ」と歌うコミックバンドのクリッパー、皮肉のきいたトークが売りの、高雄でバイク修理業を営む恒春兮さんなどがいる。

このように雑多な作品を出すのは、台湾の現代の異なる声を記録しておくことが角頭の目的であるためだ。「レコードが時代の記録になることを証明したいのです」と張四十三さんは言う。

創業当初、彼は400万元を借金し、そのうち200万元を投じて自前の録音スタジオを作った。「最初はスタジオは要らないのではと言われましたが、作ってよかったです。特にインディーズのミュージシャンは、自由で気ままな人間が多いので、録音時間にゆとりを持たないといいものができません。よそで借りると、時間で費用を計算するので焦りが出て、費用もかかるし不自然な仕上がりになってしまいます」と言う。

作品を重んじ自然さを大切にするのが録音の原則で、それは積極的な仕事の態度にも表れている。1999年、無名だった台東の先住民の警察官のレコードを作る時、彼らは台東まで行き録音をした。それは台東が「彼が自由に自分を表現できる場所だったから」だ。この『海洋』と名づけられたアルバムの歌い手、陳建年は張学友や王力宏などの人気歌手を退け、その年の金曲賞を受賞したのだ。

ミュージシャンとメジャーのような長期のマネージメント契約を結ばないのも特徴の1つだ。「長期の契約をすると、歌手が自由にやれませんし、私たちも長期的に世話することは無理です」と張四十三さんは言う。このため角頭は歌手とはアルバムごとに契約する。「契約内容と歌手の印税は明記します。マイナーだからと言って損はさせられません」

もしその歌手が売れて大手からスカウトされても「今後、より大きく羽ばたけることを祝いますよ。角頭ができることは、レコードを出したい人を手伝うことです。角頭とミュージシャンは基本的にはパートナー関係なのです」

張四十三さんは、こうした協力関係はマイナーの歌手にとっては意味のあるものだと考える。「多くの人は角頭が歌手の巴奈のアルバムを出したことを喜んでいますが、彼女が大手レコード会社と8年間も契約していたのに1枚もアルバムが出なかったことは知られていません。人生は短いのに8年もむだにできません」実際メジャーに引き抜かれた歌手が、結局また角頭に戻ってきて自分たちの音楽を続けることは少なくない。

現在、角頭は毎年6枚のアルバムを目標としている。このうち一部は角頭が企画から録音、制作まで一手に引き受ける「自社レーベル」で、例えば陳建年、紀暁君のアルバムはこれだ。もう1つはミュージシャンと分業で行う方法で、ミュージシャンはマザーテープを作り、角頭はデザイン、美術、発行、PRなどを担当する。「好客楽隊」や「濁水渓公社」などの新作はこの形だ。

先ごろ角頭でアルバムを出した好客楽隊のリーダー陳冠宇は、以前は「交工楽隊」のメンバーだった。「交工楽隊の時はすべて自分でやらなければならず、レコーディングの後は事務や宣伝、出荷などもメンバーには大きな負担でした。でも今は角頭のような会社が事務的なことをやってくれるので、独立系ミュージシャンも安心して音楽に没頭できます」

ミュージシャンは音楽に専念し、あとは専門家に任せるという分業方式は、最近インディーズの世界でも流行り始めている。だが販売ルートのよさ、カバーデザインの派手さ、パッケージの大きさで角頭にかなうところはない。

角頭が販売ルートとパッケージで強いのにはわけがある。創業当初、知名度を上げるため、張四十三さんは作戦を練った。「私は元はメジャーにいたので、販売ルートの大切さを痛感しています」ルート開拓のため、張さんは自ら台湾全土のレコード店に営業に出向いた。「疲れましたが成果はありました。今ではほとんどのレコード店にうちの商品があります」と言う。

だが入荷しても、マイナーレーベルを目立つ所に並べる店はない。そこで張四十三さんはCDの既成概念を打ち破り、従来のレコードの24×24センチの大きさのカバーを使った。張さんは「これだけ大きくすればレコード店も目立つ所に置かざるを得ないし、いやでも客の目に触れます」と得意げだ。定石ではないこの方法で、角頭はレコード店で専属の棚を持ち、メジャーのレコード会社も得られない待遇を受けている。

角頭が音楽ファンに評判なのは、その美しいデザインとマガジンCDというコンセプトだ。「以前から雑誌が好きなので、CDに文章や写真をたくさん使い、雑誌っぽい作りにして、その作品をより深く知ってほしいと思ったのです」と張四十三さんは言う。

普通、大手のレコード会社が企画を出す時、冊子の文章とデザインは歌手を引き立たせることが中心になる。だが角頭では、文字はドキュメンタリー文学でありデザインはそれのみで作品となるものだ。そしてそれらが音楽と絡み、また新たな命が生まれる。

角頭の作品の多くは、蕭青陽さんの手によるデザインだ。彼は張四十三さんと同じくメジャーレーベルの出身だが、マイナーの方が自由にやれると感じている。

「角頭のアルバムを作る時、私たちは仕事場でそれぞれ作業をし、まったく干渉されません」蕭青陽さんは角頭で作るカバーデザインを自分の独立した美術作品と考えている。そして台湾的なビジュアルを前面に出し、さらに海外のデザインを取り入れたものを創り出そうとしているのだ。

張四十三さんが現代のさまざまな声を記録しようとしているのと同じように、蕭青陽さんも自分の作品で特定の年代のビジュアル的な記憶を表現したいと考えている。2001年に出した『少年アイ国』は、当時最も人気だったテレビドラマ『飛龍在天』のパロディだ。蕭青陽さんは自分の息子に登場人物の真似をさせ、上半身裸でカンフーのポーズをさせた。トークショータレントの恒春兮のカバーデザインでは、彼の毒のある台湾的ギャグを表すため台湾の「抗議大王」柯賜海を用いた。

角頭は2000年から台北県と協力し、毎年夏休み中に貢寮で海洋ロックフェスティバルを開催している。独立系のバンドと歌手が出るこのロックの祭典は、初回の観客は1000人足らずだったが、去年は30万人あまりとなった。

海洋ロックフェスの成功は、消費形態の変化とコンサート市場の確立を反映している。メジャーがコンサートをPRの道具と考えているのとは異なり、現在のイベント主催者は、官民を問わずアーティストやバンドの音楽の祭典ととらえている。このためメジャーの会社よりインディーズに話が来やすいのだ。貢寮のほかに、今年初めて開催される高雄衛武営全国芸術博覧会、台湾南島文化フェア、台北芸術フェアなどでも角頭のスタッフが活躍している。

「ブームのため、現在角頭の業務のうち音楽祭などのイベントが約7割を占め、本業のCDは3割だけです。今後レコード業界は縮小し続けるでしょうから、副業で本業を支えなければ」と張四十三さんは肩を落とした。

海洋ロックフェスは最近観客が増え、スポンサーの干渉が多くて本来のインディーズの主旨が忘れられ、ただの夏のバカ騒ぎになっているという批判が少なからず出ている。張四十三さんはこのため今度はチケットの販売方式を変え、音楽祭のテーマを強く打ち出していく。「海洋ロックフェスをもっと環境にやさしくし話題を呼ぶ音楽祭にしたいです。資金も自給自足で行政色をなくすことで、インディーズのロック精神が維持できるのです」と言う。

会社創設から6年、無名だった角頭は台湾最大規模を誇る独立レーベルとなった。張四十三さんは今後もロックフェスティバルのマーケットを開拓し、その収益を音楽製作に回したいと考えている。

インディーズは将来的には海外市場も開発できると張さんは考える。「しかし世界に売り出すのなら、まず独自のカラーを打ち出すべきです。でないと市場も開けません」最近CDを出した好客楽隊や来年ヨーロッパ市場に進出する先住民シンガー紀暁君は独自の色を強く打ち出している。

1999年、張四十三さんは角頭音楽の創業時の作品の中で「私たちはうわべだけの言葉や美しさを捨て、支配から離れ、台湾で理想とする音楽によってトップを目指す」と記している。台湾色を起点とした角頭の今後の方向性には、すべてのポップスファンが注目している。「とにかくインディーズには勢いがあります。レーベルが多くなれば、インディーズの世界も賑わいを見せます」張四十三さんの声は自信に満ちていた。

2000年から始まった海洋ロックフェスティバル。初年度の観客数はわずか1000人だったが、最近は30万人に達し、北台湾の夏のコンサートとして広く知られている。

グラフィックデザイン担当の蕭青陽は、アートで台湾らしいスタイルを記録しようとしている。

台東で警察官を務める先住民の陳建年はアルバム「海洋」で金曲賞を受賞、プユマ族の紀暁君は来年、母語の名前サミンガドでヨーロッパデビューする。

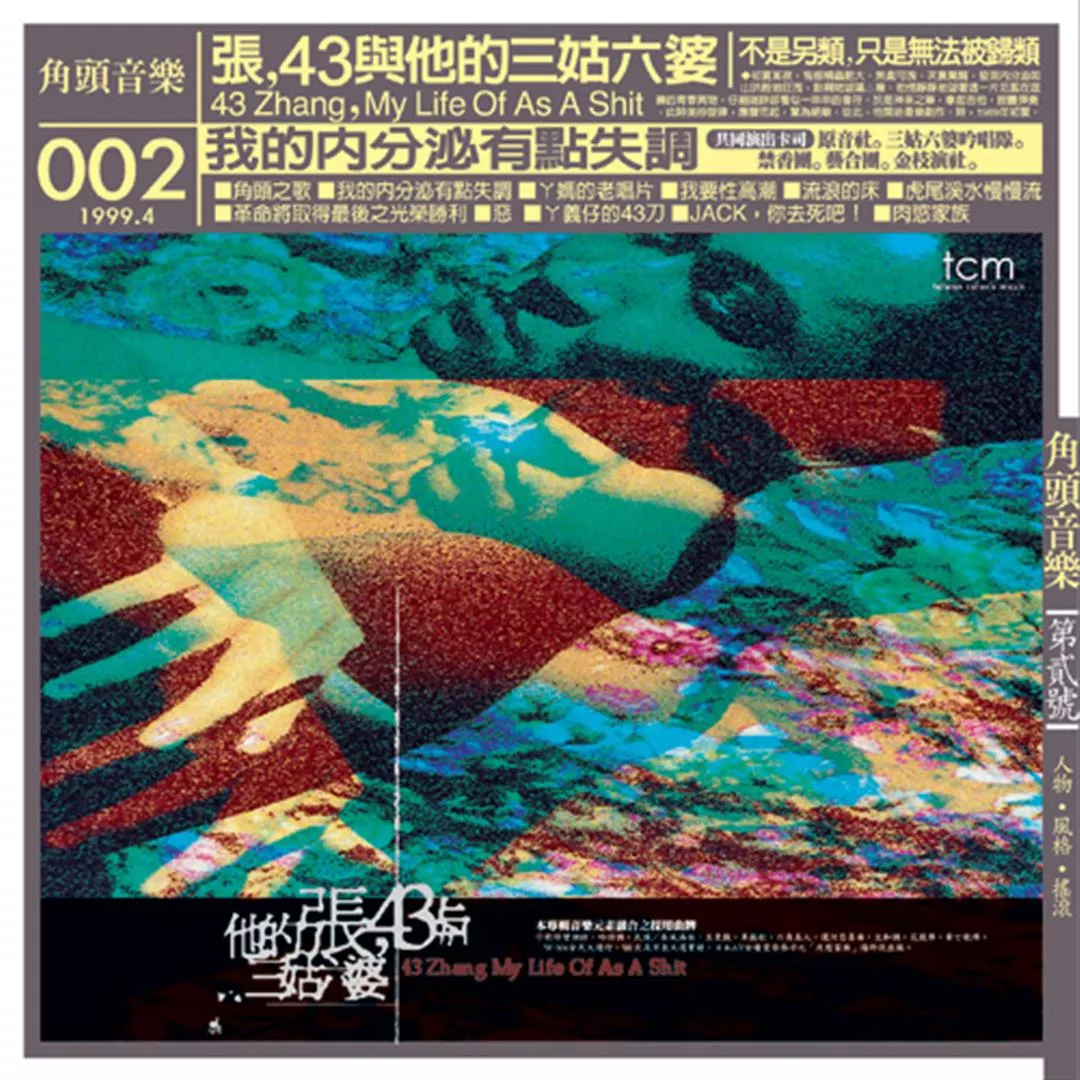

角頭音楽を経営する張議平さんもアルバムを出したことのある独立系の歌手だ。母親が43歳の時の子供だから「張四十三」という芸名にしたのだという。(荘坤儒撮影)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)