2021年、台湾は百年に一度の干ばつに見舞われ、日月潭にも雨が降らず、地面に亀裂が入った。

台北MRT西門駅構内の壁には、巨大な「納莉台風淹水高度↑540cm」という文字と線が描かれている。2001年の台風16号(Nari)で台北市が浸水した時の地下鉄構内の水位である。その時は台北のMRTは3ケ月にわたって運行を停止した。2009年の台風8号(Morakot)は台湾に甚大な土砂災害をもたらし、高雄の小林村は全村が埋没、全台湾で700人が亡くなった。1996年の台風9号(Herb)では50余名が死亡、中南部では海水が陸地に浸入し、阿里山道路は基礎部分が水に流された。1999年9月21日の台湾大地震では多くの家屋が倒壊し、2400人以上が犠牲になった。

これらは、この30年の間に台湾で最も多くの犠牲者を出した自然災害である。台湾は毎年、複数の台風と地震に見舞われており、人々は長年の経験から天災と共存する術を学んできた。台風や地震そのものから学んだ台湾の防災経験は、海外の参考にもなっている。

台湾は西北太平洋の台風の通り道に位置し、また環太平洋地震帯の上にあるため、台風と地震が多く、複合災害も少なくない。内政部の統計からこの50年の台湾の災害タイプを見ると、台風が最も多く、水害、地震と続く。

中央気象局によると、台湾は毎年平均3~5の台風に見舞われ、地震は一日平均100回起き、マグニチュード6を超える地震は年に平均2.8回発生している。これら大自然の力がもたらす複合災害は台湾社会に多大な影響をおよぼす。極端な気象現象も増えて天気予報に対するニーズは高まり、産官学は天災に対する理解や予報、警報技術の向上に力を注いでいる。

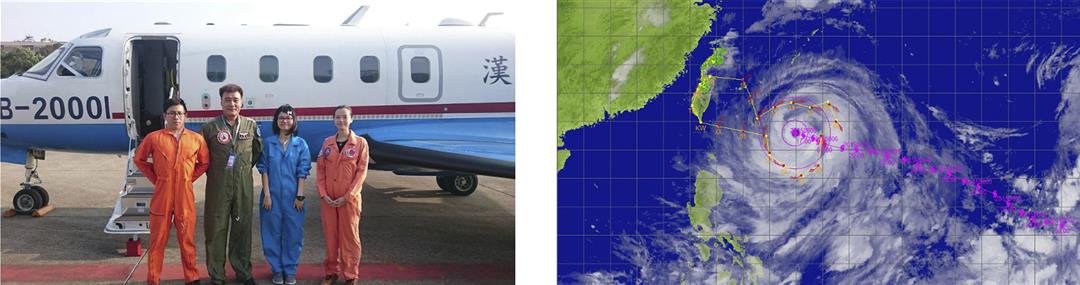

台湾大学大気科学科の呉俊傑教授のチームが率いる「追風計画」によって、台湾は西北太平洋と東アジアにおける台風研究の指導的地位を確立した。(気象局提供)

「追風計画」で台風観測

台湾は、標高900メートルを超える山地が総面積の3分の2を占め、標高3000メートルを超える峰は100を超える。台湾大学地理環境資源学科教授の黄誌川によると、台風は高山にぶつかると多くの変化を見せ、天候と台風の予測の難度は高まるという。

台湾大学大気学科教授の呉俊傑が率いるチームは、2003年から「追風計画」をスタートさせた。GPSドロップゾンデという測定器を上空から投下し、台風の構造(動力理論)の理解に貢献している。これにより台風の進路予想の確度が高まり、西北太平洋と東アジアの台風研究における台湾の影響力が高まった。

この10年、気象局も観測技術を向上させてきた。全台湾には観測ステーションが20ヶ所あり、さらに二重偏波レーダー網が全台湾を覆うことで多面的に低空域の降水情報を収集しており、空中の降水粒子の大小も試算できる。そのうち、都市部に設置された「地域防災降雨レーダー」は低空の地域的降水に重きを置いており、データの精度は高く、情報伝達も速い。

気象局地震測報センターの陳国昌主任によると、地震の予測は難しいが、気象局は学界と協力して地震の前兆を研究し、予測に向けて大きく歩み出している。

台風への対応

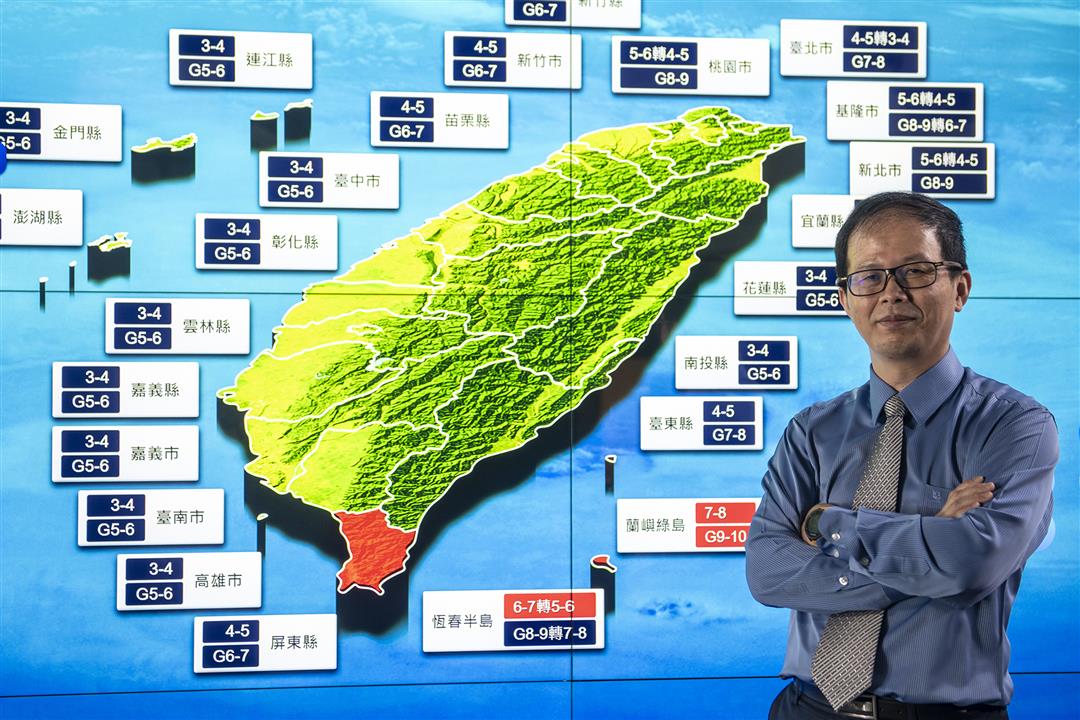

気象局気象予報センター副主任の黄椿喜が予報作業室を見せてくれた。台湾の最先端の気象情報統合システムは、衛星とレーダー、地面観測、雨量などのデータを統合する。各気象ステーションのデータは5分以内に統合システムに送られ、予測モデルが算出される。そこへ予報士が総合的な分析と計算を加えて予報情報となる。

台風が台湾に迫ってきた時は、その強風域が台湾近海に入る前日に台風警報作業モデルが起動する。海上台風警報または陸上台風警報が発令されると、3時間ごとに動態予報を出す。この予報に従って、浸水の恐れがある地域では抽水ポンプを調整したり、土砂災害の恐れがある地域では避難を開始したり、予防的な道路封鎖や水門閉鎖などを行ない、住民は水や食料を備蓄し、落下しやすいものを固定したりする。

「最長で8泊9日ここに寝泊まりしたことがあります」と黄椿喜は言う。2012年の台風14号は東から真っすぐに南台湾を襲い、南シナ海をひと回りして恒春から再び北上したのである。ここからも台風進路の予測の難しさが分かる。

台湾のほかに、日本、韓国、フィリピンなども台風の被害に遭うが、「台風休み」があるのは台湾だけだ。暴風域が通過すると見られる地域で、ビューフォート風力階級のレベル7(風速13.9~17.1m/s)、あるいは最大瞬間風速でレベル10(24.5~28.4m/s)以上が予測される時、自治体はそれぞれの権限で休業・休校を決定でき、人々は外出による危険を避けることができる。その決定の根拠となるのは台風予報である。

この休業・休校の判断を誤らないように、気象局は狭いエリアの予報の精度を高めている。黄椿喜によると、以前の予報範囲は22の県や市のレベルだったが、現在は先端技術を用い、368の町村レベルにまで細分化している。一日に1000ヶ所の予報を出せるようになっており、現在の技術では3キロ範囲内の狭いエリアにおける3~6時間後の予報が出せる。ここ数年は、それぞれの管轄域内の風雨の状況を各自治体に説明することに力を注いでいる。

また、台風が上陸する1~2時間前になると、気象局は台風の中心の破壊力が最も強い部分が通過する見込みの地域に向けて災防告警システム(Public Warning System)でショートメッセージを送り、緊急の避難を呼びかける。

コンピュータが出した気象モデルを、気象予報士が個人の総合的な判断で調整し、最終的に天気図を手描きする。これが現在の予報情報となる。

異常気象と天気予報

気候変動による極端な気象現象の増加は台湾も例外ではない。黄椿喜によると、この100年で台湾の平均気温は1.6℃上昇しており、上昇幅は地球全体の平均よりやや大きく、今後も上昇し続けると見られている。この3年、台風は台湾に上陸していないが、水資源を台風がもたらす雨に頼っている台湾にとっては水不足という問題が生じる。降水量全体の変化は大きくないが、降り方には大きな変化が見られる。雨の降らない日数が増え、一方で短時間の集中豪雨が増えており、干害が発生しやすくなっている。

黄椿喜によると、台風の進路予想技術という面では台湾は日本やアメリカなどの先進国と肩を並べているが、台湾にとってより重要なのは、その風力や雨、また台風がいつ発生し、どのような災害をもたらすかをより精確に予想することだ。

台風が多く、地上に完備したレーダー網とインフラのある台湾は、世界的な気象実験エリアでもある。気象局は昨年、アメリカと日本とともに豪雨観測実験を行ない、また長期的にフィリピンの台風予報とレーダー、データ処理システムを支援し、近年は東南アジアの国々などに台風の経験を提供している。

「長い経験が学習になります。台湾の台風管理は世界に誇れる経験です」と黄誌川は言う。政府は豊富な情報を提供し、対応措置においても完備した標準作業手順がある。被災した道路が再開通するまでのスピードは速く、地下鉄の出入り口は地面より高く設けるなど、これらの経験は海外も参考にしている。

2009年の台風8号は記録的な雨量をもたらし、高雄県甲仙郷(現在の高雄市甲仙区)の小林村全体が土石流に埋まってしまった。台湾の台風史上、最も悲惨な災害となったが、人々は悲しみを乗り越えて強く生きてきた。

一日平均100回の地震

台湾の人々を不安にさせるもう一つの天災は地震である。

気象局の統計によると、台湾では一日当たり平均100回の地震が発生しており、マグニチュード6以上の地震は年に平均2.8回発生する。気象局地震測報センター主任の陳国昌によると、大部分は人体が感じられないほどの無感地震だ。人が揺れを感じるのはマグニチュード3.5以上の震源地付近、あるいはマグニチュード4.5を超える場合だという。

1999年の台湾大地震はマグニチュード7.3で、台湾に歴史的な災難をもたらした。多くの住宅が倒壊して2400人以上が亡くなり、その揺れを体験した人々の心に傷を残した。昨年はマグニチュード6を超える地震が12回あり、1999年の大地震以来、最も多い一年だった。

気象局地震測報センターの観測システムは、地震発生後に観測ステーションから送信された地震波を受信して自動計算し、10秒以内に緊急警報を出す。

緊急地震速報

地震は人を精神的に緊張させるが、予知は可能なのだろうか。陳国昌によると、現在のところ地震予測技術はまだ成熟していないが、地震発生から数秒以内の警報は可能になっている。地震波から地震の範囲や揺れの程度などを自動計算し、破壊的な揺れが到達する前に警報を出すことで、生命や財産の安全を確保するのが目的だ。

2016年の美濃大地震で、台南の維冠ビルが倒壊したことをきっかけに、学界と気象局が共同で地震自動定位技術を開発した。これによって地震の規模や各地の震度分布などのデータを算出し、緊急速報を出す。現在のところ、マグニチュード5.0以上で、震度4以上が予想される場合、地震発生から10秒以内に通信業者のプラットフォームを通してスマホに「国家レベル警報」が送られる形になっている。陳国昌によると、自動定位システムの確度は6割以上である。2023年末にはアラート送信までの時間が10秒から7秒まで短縮できる見込みで、その後は5秒に挑戦していく。「5秒までの短縮に成功すれば、日本を超え、緊急地震速報が最も速く出せる国になるかも知れません」と言う。

昨年、学界では地震予知技術において大きな進展があった。中央大学地球科学科教授の顔宏元が率いる研究チームが、2013年から2018年のマグニチュード6以上の地震発生前の地電や地磁気、電離層などのデータを統合し、ビッグデータ分析を行なったところ、対応する異常信号が出ていることがわかり、地震の前兆分析に役立つと見られている。気象局では2024年に計画を提出し、さらに研究を深めていく予定だ。

台湾の地震は、東部沖と東海岸の宜蘭から花蓮にかけての一帯を震源地とするものが最も多く、全体の7割を占める。陳国昌によると、このエリアはユーラシアプレートの沈み込み帯に位置し、地形は複雑で破砕帯も非常に多い。一方、枋山からフィリピンにかけてはマニラ海溝があり、ここでも大地震と津波が発生する可能性がある。そこで、台湾の宜蘭県頭城から屏東県枋山まで、そして枋山から台湾南海域のマニラ海溝の東側に海底ケーブルを設置し、海底観測ステーションを設けている。海底地震のパラメータ試算にかかる時間は35秒から20秒まで短縮され、津波警報も提供できるようになった。現在、海底観測網を有しているのは、世界でも台湾と日本とアメリカだけである。

天災の脅威を前に、防災は永遠に進歩し続けなければならない。東華大学環境・海洋学部の学部長で中央研究院地球科学研究所の特別研究員である張文彦は、余震から得られる地質構造や密度、深度の変化などのデータ収集を強化して専門家が地下の活動を分析し、将来的により大規模な地震が起きないかどうか評価すべきだと語る。

台湾大地震の後、内政部は新たな建築物や橋梁の耐震基準を高めた。今年2月にトルコとシリアで発生したマグニチュード7.8の地震では万単位の建物が倒壊し、死者は5万人を超え、住宅建築の耐震性が大きく注目された。

張文彦は、地震災害の深刻さは古い建築物の耐震性にかかっていると指摘する。近年、政府は市街地の再開発や古い住宅の耐震補強などを推進している。それが完全に実施できないとしても、建物の検査を進め、耐震家具の普及などを進めれば災害を減らすことができるだろう。

「ブラジルでの蝶の羽ばたきが、テキサスで竜巻を引き起こすか?」というのはアメリカの気象学者エドワード・ローレンツが打ち出したバタフライ効果(カオス理論)である。ほんの小さな一つの現象がその後の系の状態を大きく変える可能性があることを意味する。ここからも分かる通り、大自然の複雑さは科学の限界を超えた計り知れないものであり、防災においても、人類は絶えずレジリエンスを強化しなければ、天災と共存することはできないのである。

気象局の「八角屋」には、伝統的な地震計と最先端の地震計が設置されている。

1999年9月21日の台湾大地震の強震で倒壊した台北市の東星ビル。(外交部資料)

2016年の高雄市美濃の地震で、台南市永康にある維冠金龍ビルが倒壊した。(林格立撮影)

2012年の台風14号が台湾を襲った時、中央気象局気象予報センターの黄椿喜副主任は、予報センターに8泊9日も寝泊まりしたという。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)