九份と聞いて、どんなイメージを思い浮かべるだろう。

石段の傍らに掲げられた赤い提灯や、肩が触れ合うほどのにぎわいだろうか。アニメ映画『千と千尋の神隠し』のシーンに似た幻想的な雰囲気か、それとも映画『悲情城市』に描かれた寂寥に感じる美、あるいは夜に見下ろす漁火の静けさだろうか。かつて金鉱で栄えたこの山あいの町は、幾度かの盛衰を経て今も多くの人をひきつけ、ここに転居してくる人もいる。千変万化する九份のことは、百人に聞けば百通りの魅力を語ってくれることだろう。

地図を持たずに九份を訪れたなら、「三横一豎丰」という言葉を覚えておくとよい。基山街、軽便路、汽車路という3本の通りが横向きに通っており、豎崎路がそれらを縦に貫いていて、まさに「丰」の字の形の通りになっている。計画を立ててから作られた台湾の多くの老街(古い町並み)と違い、九份の町は自然発生的に形成された。山の斜面に沿うように家々が建てられ、雑然とした魅力がある。通りは曲がりくねりながら上り下りし、店の大きさもさまざまで、そこに奔放な魅力を感じるのだ。

豎崎路の石段を上がっていき、右に曲がって基山街に入り、少し行くと古い家屋の前に出る。ここは築百年の「九份茶坊」だ。店内では台湾式の茶席を体験でき、古い建築物の歴史の説明を受けることもできる。

築百年の建物の中でお茶を楽しむ

九份茶坊では、時間がゆっくりと流れている。石の壁に木枠の窓、古い家具、それに壁面に飾られた装飾品と茶の香りが出迎えてくれる。外国人客の姿も見られ、台湾茶をすすりながら、東洋の文化を味わっている。

九份茶坊を開いた洪志勝さんによると、日本統治時代に九份は金鉱で大いに栄え、山間の小さな町の人口は3~4万人に達した。この建物は、当時の瑞芳鉱業の事務所所長・翁山英の旧宅で、住居と指揮所を兼ねていたそうだ。

1万人を超える作業員を束ねる翁山英は、泣く子も黙る有力者だった。指揮所のある基山街には商店が林立し、あらゆる需要に応えていた。その後、鉱業が衰退すると翁山英の旧宅は放置されて老朽化し、基山街も衰退していった。そうした中、洪志勝がこれを買い取って修繕し、古い家屋が息を吹き返したのである。

九份茶坊には、神棚のある神明庁や福州杉を使った壁などが残されていて歴史を味わうことができる。骨董品の好きな洪志勝さんは、店内に年代物の化粧台やお供え用の台などを配置し、昔の暮らしを感じさせる空間となっている。

金鉱の歴史があり、幾重もの景観を持つ九份には大きな魅力があると感じ、洪志勝さんはここに茶坊を開いた。

茶・陶・画による第二の黄金時代

芸術を専攻した洪志勝さんは学生時代に先生に連れられて九份に写生をしに来た。1979年のことで、すでに金鉱による繁栄の面影さえ残っていなかった。「この町は特別な感じがしました。海を見下ろせる山肌に、なぜこんなにたくさんの家屋があるのか。しかもその9割は空き家だったのです」と言う。洪水勝さんは好奇心を抱き、住民から金鉱時代の話を聞いたのが後の行動につながったという。

台北でビジネスをしていた彼は、「日常の生活に押しつぶされそうになった時、いつも九份に絵を描きに来ていました」と言う。彼にとって、九份は癒しと充電の場となったのである。数年後、イラン・イラク戦争の影響で事業は停滞してしまい、彼は再び九份を訪れて絵に専念したが、友人たちからは九份で絵を描き続けても前途はないのだから、あきらめろと言われた。

しかし、洪志勝さんは九份に魅了されていた。「台湾は島なので海が見えるのは普通のことですが、九份の山からは海の近景、中景、遠景のすべてを見ることができます」と言う。重なり合うようにして建つ家屋の向こうに基隆山が見え、さらに遠くを見れば広大な大海原と基隆嶼や和平島、七星山などが見渡せる。

九份の変わりやすい天候は、その景観も変化させる。春の早朝には雲海が足元から湧き上がってくる。夏には霧が水平に流れて街と海の景観が見え隠れする。季節によって霧が下から昇ってきたり、山から流れ下りてきたりし、一日の間にまったく異なる風景を見ることもある。九份には特別な景色があり、金鉱の歴史もあり、再び栄えるとすれば、それは天の時と地の利と人の和がもたらすだろうと洪志勝さんは考えていた。そこで彼は、九份に茶芸館を開くという誰も思いもしない行動に出たのである。

芸術を愛する洪さんは、茶・陶・画を融合させ、九份茶坊を五感で体験するロマンチックな空間にした。これは1990年代の台湾では非常に新たな試みで、九份茶坊は瞬く間に人気のスポットとなったのである。

「九份茶坊を開いた当初は寂しいものでしたが、4年目に入ると老街に毎週のように新しい店がオープンし始めたたのです」と言う。こうして、それまで廃れていた九份の町がよみがえり、茶芸館やカフェ、B級グルメの店やユニークなショップなどが続々とできた。九份茶坊がもたらした観光ブームによって九份の「第二の黄金時代」が開かれたと言えるだろう。

「九份茶坊」の建物は、翁山英の旧宅で百年の歴史がある。この空間で茶を味わい、陶器や絵画、古い建物を観賞できるというので、多くの外国人が訪れる。

鉱山の現場へようこそ

都会の喧騒を離れて茶の香りを楽しむのはいいものだ。しかし、この山間の町を真に理解するには鉱業の時代に触れないわけにはいかない。

「九份の人にとって、夢はイメージではなく行動です。何かを手に入れたいなら動かなければなりません」と話すのは、九份金鉱博物館の曾譯嫻館長だ。彼女の祖父の曾水池さんは、博物館を建てたいと思い、代々続く家屋を本当に金鉱博物館にしてしまったのである。

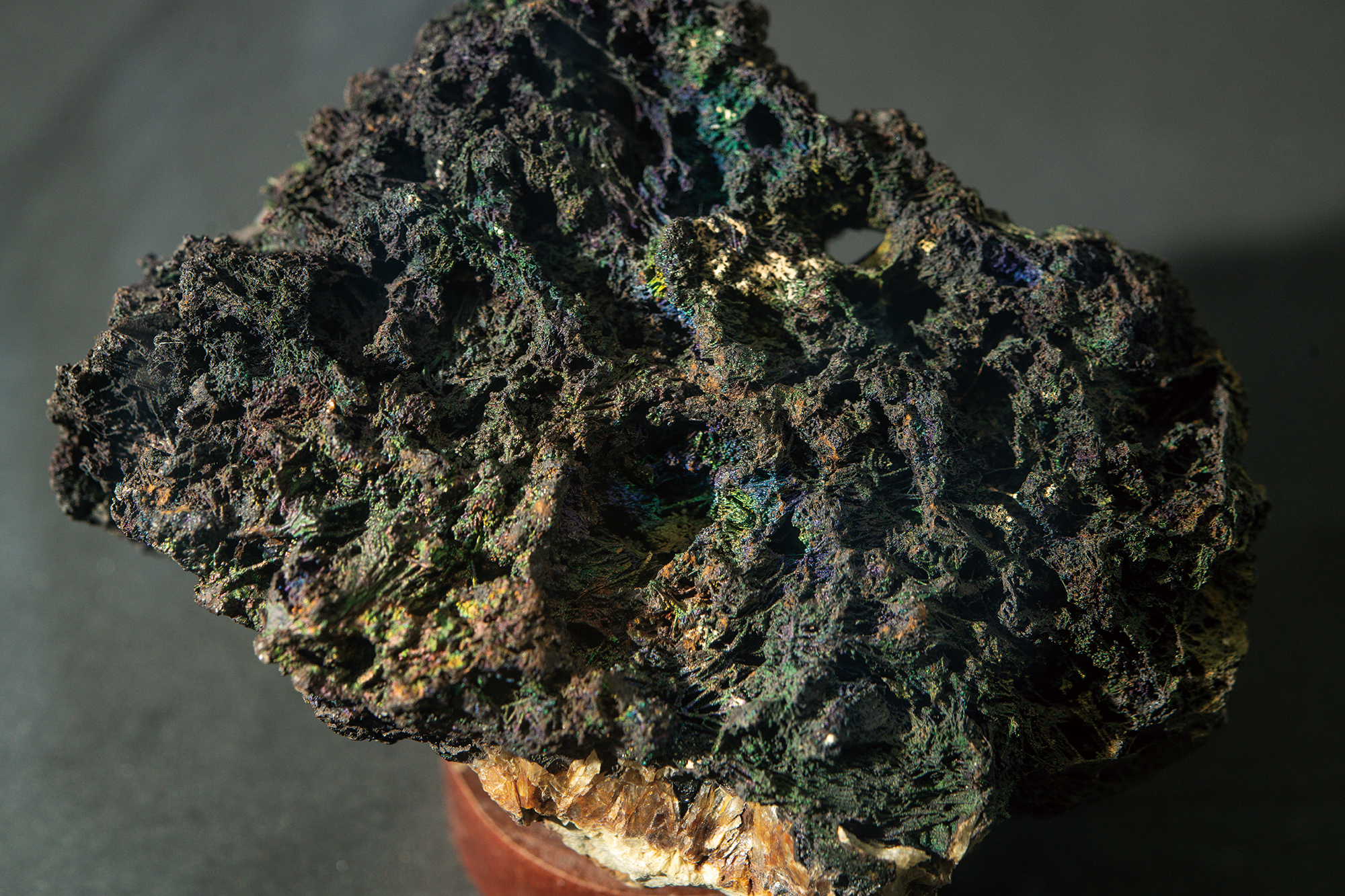

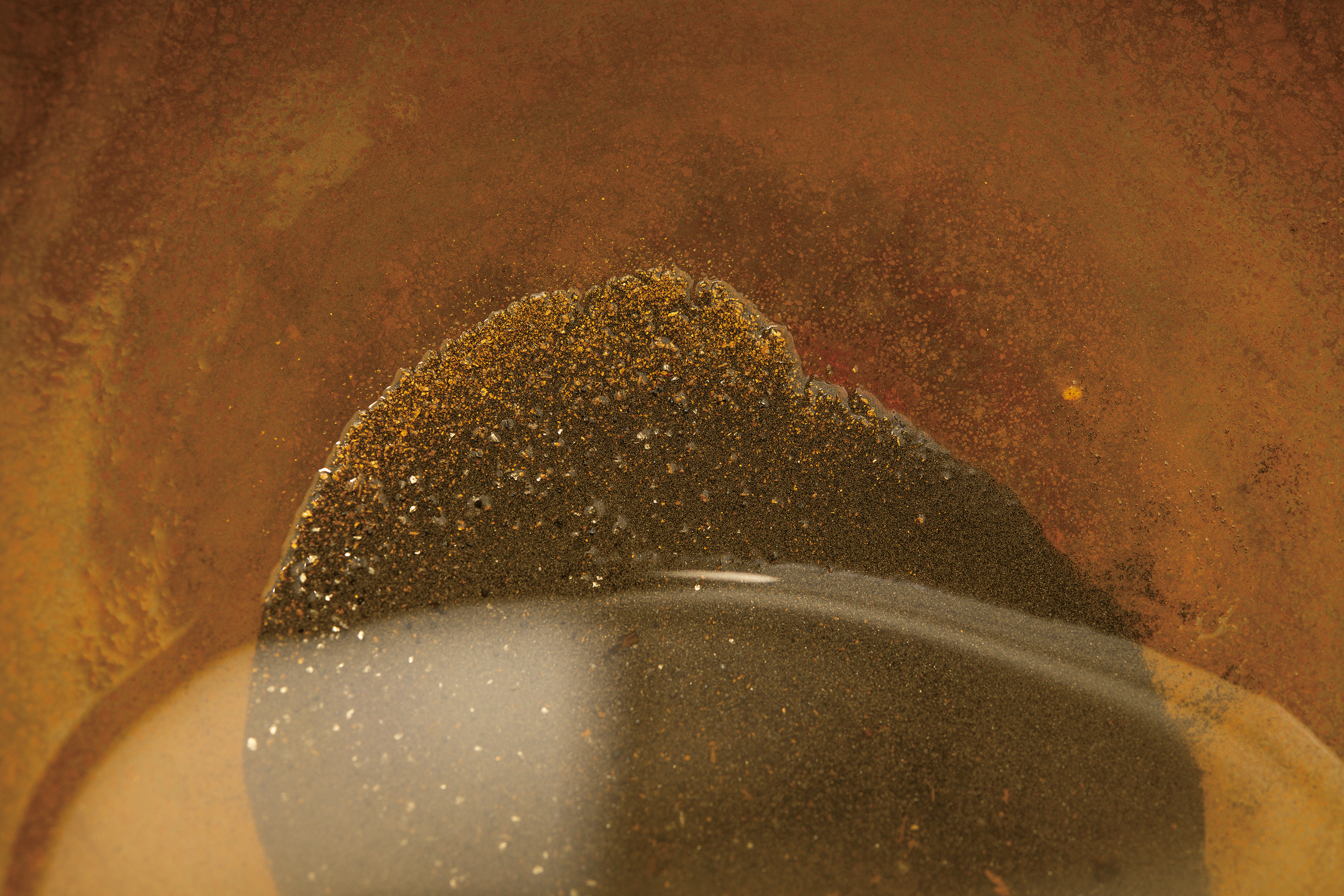

博物館の外観は立派ではなく、ごく普通の民家のように見えるが、中に入ると別世界が広がっている。「九番坑」と書かれた坑道の模型があり、その中には軌道やトロッコ、壁面には工具が並んでいる。「これらはすべて、祖父が実際の鉱山から集めてきたものです」と曾譯嫻さんは言い、鉱員がどのように金鉱を探り当て、掘っていったかを説明してくれる。

誇り高い鉱員

金鉱の時代を経験していない曾譯嫻さんだが、まるで見てきたかのように鉱山の日常を語ってくれる。これらはすべて祖父から聞いた話だ。「我が家は祖父の祖父の時代から九份に暮らしてきました。燦光寮から大粗坑、八番坑まで、現場のあるところへと引っ越しを繰り返してきたのです」と言う。この金鉱博物館を創設した曾水池さんは三代目だ。閉山されてからもこの仕事に誇りを持ち、1990年代に自らの手で博物館を造り上げ、歴代の家族が掘り出した鉱石を展示している。販売するためではなく、意義のあるものは残すべきだと考えたからだ。

曾譯嫻さんは、幼い頃から博物館で祖父が入場者に説明する話を聞いてきた。祖父が亡くなると、彼女は祖父が大切にしてきたものを守りたいと考え、仕事を辞めて博物館を引き継ぎ、すでに13年になる。

昔、九份は夜が更けても明るくにぎわっていたことから、「リトル上海」「リトル香港」などと呼ばれた。上海や香港はかつて租界の自由市場だったため誰にでもチャンスがあった。九份も土地を借りて金を掘るという形式で運営されていたため、誰にでも一山当てる機会があったという点で類似していると曾譯嫻さんは言う。

かつての九份は夜が更けるほどに美しくなると言われたが、今では多くの店が早めに店じまいする。だが、夜の九份の良さを知ってもらおうと、曾譯嫻さんは夜間ツアーを催し、旅行者を町の中の金鉱の跡地に案内したことがある。有応公廟の対聯に「前は名利の客、今は夢中の人」ある通りの歴史の物語を観光客にも知ってもらいたいと考え、曾譯嫻さんは博物館を九份を知るための入り口と位置付けている。館内で動線に従って見て行けば鉱員の日常が分かるようになっている。まず坑道に入ると道具の紹介があり、さらにさまざまな鉱石や精錬技術が展示されていて、鉱員の作業現場にいるように感じられる。「説明を聞き終えると、皆さんが九份を改めて知ることができたと讃嘆してくださるので、達成感があります」と曾さんは楽しそうに語る。

坑道内で利用するアセチレンランプは、酸素不足も確認できるため「救命灯」とも呼ばれた。

九份で夢を追う「野事草店」

長年にわたり、九份は夢の町だった。金を掘り当てる夢は消えたが、数々の茶芸館が新たなスポットとなった九份には、若い世代が夢を追ってやってくる。李明峰さんもそうした中の一人であり、若い情熱をもって九份老街の奥まった場所にカフェ「野事草店」を開いた。

それまでは都市部で朝食店を経営していたが、生活リズムが速すぎ、李明峰さん夫妻は都会を離れたいと考えていた。そんな中、九份の老街から少し離れた軽便路の五番坑記念公園の近くに、静かな家屋を見つけたのである。

かつてここは九份の釘絵(ストリングアート)作家・胡達華のアトリエで、灰色の壁に雑然と作品が積まれていた。この建物を修繕し、陽光が降り注ぐように天窓を開け、壁は白く塗り替えて胡達華の作品を飾ってシンプルな展示空間にした。屋内にはたくさんの観葉植物を置いてハーブティの店らしい雰囲気を出している。

幼い頃から病気がちだった李明峰さんは、漢方薬や西洋薬を手放せなかったが、中医学の治療を受けて少しずつ回復した。こうした経験から生薬に興味を持ち、大学では園芸を学んだ。彼は生薬や薬草などを日常生活に取り入れたいと考え、カフェを開くことを思いついたと言う。

「私たちは、故意に花の香りなどを加えるのではなく、植物本来の味を活かしたいと考えています」と李さんは言う。調合を繰り返し、台湾に昔から根付いている薬草文化を現代人の好みに修正した。例えば安眠効果のある「山月夜」は白鶴霊芝(キツネノマゴ科の植物)と桂花(キンモクセイ)、野菊、陳皮(チンピ)などに玄米を合わせたもので、草花と穀類の香りが合い、九份の民宿に泊まる旅行者に人気がある。誤解されがちな魚腥草(ドクダミ)も彼の巧みな調合によって爽やかな香りを放つ薬草茶になる。

野事草店では、他にもさまざまな創意を発揮している。例えば薬草玉(ハーブボール)作りの体験イベントでは、参加者が自ら薬草を布に包み、嗅覚と触覚で植物に触れてもらう。最近は日本の和菓子技法を導入し、地元の農産物を使った琥珀糖も作っている。北投のミカンを使った飴は果肉の酸味と果皮の香り、そして花の爽やかさを感じることができ、小さな中に風土が凝縮されている。李明峰さんは、ハーブを日常生活に取り入れる夢を九份でかなえようとしている。

山あいにある九份金鉱博物館。外観は素朴だが、中に入ると、鉱山に関するさまざまな資料や模型がある。かつて鉱員だった曾水池さんが生涯をかけて守ってきた博物館だ。

常に新鮮な九份

チャンスにあふれた九份の町に、最近さらに新しいスポット「山城美館」がオープンした。経営者夫妻の林正文さんと陳雪娥さんは、水湳洞で経営していた拠点を離れることになり、以前に九份に購入して放置してきた古い家屋があることを思い出した。調べてみると、この家は、かつて地方の有力者だった高九登が経営する「義和商号」だったことがわかった。

日本統治時代に金を掘り当てた高九登は、雑貨や木材の商売をしつつ、地域のためにも熱心に働いた。九份の北管劇団の若者を育てて義和堂を設立し、資金を出して昇平戯院を建てた。義和商号の建物は数十年にわたって手入れをされていなかったため、屋根は落ち、雑草が生い茂っていたが、「義和」の文字が刻まれた額だけは残っていた。そこで経営チームは、この建物を九份の鉱業の歴史を残すものとし、旅行者に新たな視覚体験を提供する場にすることに決定した。

現在の「山城美館」はカフェであると同時に、現地のアーティストの活動の場ともなっていて、展覧会や芸術文化の夕べといったイベントも催し、老街に芸術のエネルギーをもたらしている。また、彼らはさらに空間を「グリーンレストラン」へと転換し、エコフレンドリーな農業をしている農家の食材を用い、食を通して大地との結びつきを考えられるようにしている。

芸術文化や飲食の他、山城美館は国際交流にも力を注いでいる。海外から芸術家を招き、九份に住んで作品を制作してもらうというアーティスト・イン・レジデンスを実施し、学校でも生徒たちに創作や文化に触れてもらっている。こうした努力の積み重ねで、九份を世界と対話できる芸術文化の拠点にしたいと考えているのだ。

金鉱時代の黄金の夢から、茶芸館が率いる文化の復興へ、またハーブティのさわやかさから山城美館の地域での芸術普及活動まで、昔からの住人と新しく入ってきた人々がともに九份の新たな世界を開き、山間の町を絶えず変化させている。次に訪れる時は、また新たな九份を発見できるのではないだろうか。

模型の坑道で鉱員の暮らしを生き生きと話してくれる曾譯嫻さんは、祖父が残した金鉱文化を保存していこうと決意した。

九份金鉱博物館には多数の鉱石が所蔵されていて、金鉱石の研磨や砂金洗い、水銀からの金の生成といった「錬金術」も展示されている。

模型の坑道で鉱員の暮らしを生き生きと話してくれる曾譯嫻さんは、祖父が残した金鉱文化を保存していこうと決意した。

九份を訪れたら芋圓氷(タロイモ団子が入ったかき氷)を食べる。九份観光の定番である。

九份の景観は変化に富んでいる。近くには基隆山、遠くには基隆嶼が見え、山と海、空と光が無限の変化を見せる。

台湾の農産物を取り入れた小さな琥珀糖は味わい深い。

九份に「野事草店」を開いた李明峰さんは、薬草文化を現代にマッチした形で日常に取り入れてほしいと考えている。

軽便路上に静かにたたずむ「野事草店」。ここは九份の釘絵(ストリングアート)作家・胡達華のアトリエだった家屋で、明るく改装した今もストリングアートを観賞できる。

林正文(手前)さんは山城美館を九份に移し、地域にアートを根付かせる懸け橋にしたいと考えている。

地元の有力者だった高九登がかつて経営していた「義和商号」の建物が今は山城美館となり、九份の金鉱の歴史をとどめている。

山の斜面に沿って並ぶ家々を曲がりくねった道がつないでいる。昔も今も九份は人々の夢を載せ、山あいの町の生命力を感じてもらおうと手招きしている。