5年に一度の万国博覧会は、以前から「建築界のオリンピック」と呼ばれてきた。万博会場においては建築物自体が最も視覚に訴える存在であり、各国の価値をアピールする重要な任務を負っているからである。

過去最大の規模を誇る上海万博への出展に当たり、2008年の金融危機に見舞われたばかりの各国政府は、苦しい中でも巨費を投じてそれぞれのパビリオンを建設した。万博を通して国のイメージを高めると同時に、中国市場に道を開くという狙いもある。

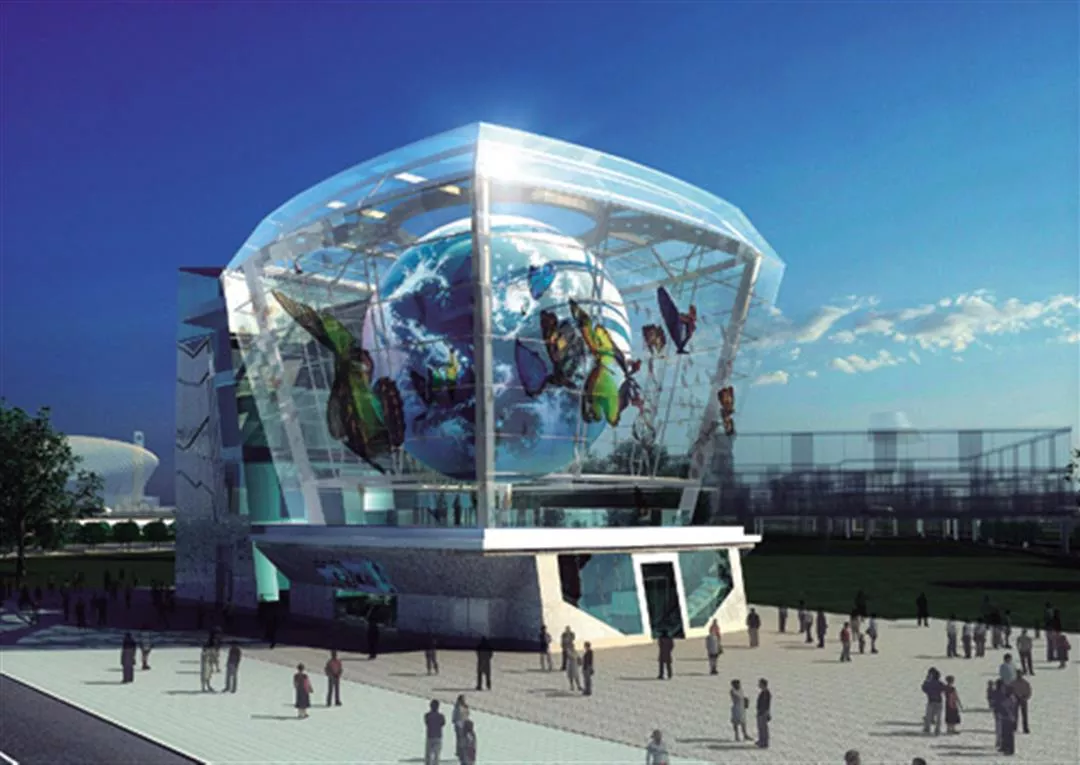

台湾にとって、今回の出展は国際舞台への復帰という特別な意義がある。今回の台湾館は「天灯」(祈りを込めて天に放つランタン)をイメージしたもので、台湾の庶民の暮らしと伝統文化、そして人々の穏やかな心を表現し、世界平和を祈るという意味も込められている。

台湾館の面積は狭く、収容人数は限られているが、設計を担当した建築家の李祖原は「建築メディア」という概念を打ち出した。建築物そのものがマルチメディアとなり、館外にいる人も、外観の天灯型のスクリーンに映し出される映像を楽しみ、美しい台湾のイメージを胸に刻むことができる。

上海万博のメインエリアは、各国と国際組織のパビリオン73棟が集まる浦東会場のA、B、Cゾーンだ。

ここでは各国のパビリオンが美や個性を競い合い、開幕前から話題になったものも少なくない。10億人民元(約48億台湾ドル)を投じて「シルクロードに浮かぶ船」をイメージしたサウジアラビア館、6万本のアクリルファイバーが外に向って触手のように伸びるイギリスの「種子の殿堂」、手編みの藤の板8524枚を組み合わせて「大きな籠」のように造られたスペイン館も美しい。

アジア諸国のパビリオンで注目されるのは、環境にやさしい最先端の工法で建てられた、アニメのような造型の日本館「紫蚕島」、伝統文化とハングルの美を外観で表現した韓国館。そして高さ69メートル、中国伝統建築の「斗拱」の造形を用い、「東方の冠」たる姿で全会場を見下ろす中国館がある。

台湾館見学の記念品――天灯の形の磁器の茶杯と客家の花柄布の袋。

各国のパビリオンが6000平米以上の面積を占めるのに対し、中国当局の「特別な関心」の下で設けられた台湾館の建築面積はわずか658平米、敷地面積も1400平米に過ぎない。台湾館より狭いのは香港館とマカオ館(いずれも1000平米)だけで、しかも会場内で最大の中国館と隣り合わせである。出展が決定したのが昨年の7月だったため、限られた時間と予算しかなかった。この「小さな」台湾館をどう際立たせるかが対外貿易協会にとって大きな課題となった。

対外貿易協会の王志剛董事長によると、試算の結果、6ヶ月の開催期間中に台湾館は最多で70万人しか収容できないことが分かった。言い換えれば、万博会場の入場者100人のうち1人しか入館できないということである。だが、台湾館は位置的には有利だ。Aゾーンの入口に位置し、メインストリートである「万博軸」のすぐ脇にあるため、ほぼ全ての入場者が台湾館の横を歩くこととなる。

「出展決定前から、私たちは一つの原則を定めていました。台湾館は『小さくても輝き』『小さくても大きい』こと、さらに『内も外も見応えがあること』というものです。入館しなくても、外からでも十分に楽しめるものということです」と王志剛は言う。

40年前、大阪万博の「中華民国館」の設計チームにも参加した建築家の李祖原は、台湾館のコンペで「山水心灯」というコンセプトを打ち出し、それはまさに対外貿易協会の理念にかなうものだった。

李祖原によると、大阪万博の中華民国館は、著名建築家のI.M.ペイが設計チームを率い、「三角幾何」と「垂直花園」というモダニズムのスタイルで、それまでの古典的宮殿をイメージした中国館のあり方を変え、会場でも好評を博した。

「以前のパビリオンの多くは、国の宝物を展示する『箱』に過ぎず、建築物は外観と工法を競い合うだけで、外観と展示内容の組み合わせはあまり考慮されませんでした」と李祖原は振り返る。

だが、それから40年、建築とレクリエーションの概念は大きく変わり、今日の万博は巨大なテーマパークと化している。多くのパビリオンが3D、さらには4Dを謳ったシアターを設け、限られた時間内で、入館者に最も印象深い体験を提供しようとしている。そのため設計に当っても、外観と内容の統一性を考慮しなければならない。

720度、4Dのイマーシブ・シアターでは、まるで現場にいるような臨場感を味わえる。

こうした考慮から、李祖原はコンペ参加が決まると、著名CMプロデューサーの范可欣と台湾屈指の3D映像プロダクション躍獅影像科技社を招いてチームを作り「山水心灯」のコンセプトを作り上げた。

それは、建物の外観がマルチメディアとなる「建築メディア」のコンセプトである。台湾のシンボルである玉山や阿里山、陽明山などの稜線を表現した「山体建築物」と、台湾文化の象徴とマルチメディア機能を兼ね備えた「ガラスの天灯」という二大要素から成る。その見どころは大きく分けて以下の3点にまとめられる。

4月20日の上海万博プレオープンには20万人が入場し、台湾館には3時間待ちの行列ができた。

ダイアモンドのような形のガラスの天灯の中に球体が入っており、時間や角度によって姿を変える。

外側の層は天灯型のガラススクリーンで、854枚のガラスからなり、ガラスには群航科技社が開発した「通電調光薄膜」が貼られている。この薄膜フィルムは、電圧の変化によって透明、霧状、半透明など、さまざまに変化する。

第二層は、重さ130万トンの球体「天灯灯球」だ。球の表面には光磊科技(オプトテック)が提供したLED100万個が埋め込まれ、次々と台湾の映像を映し出す。

外側のスクリーンと内側のLED球体の間には、18台のプロジェクターがあってガラススクリーンと球体の映像が踊るように交錯し、しかも外側の薄膜がクリアになったり半透明になったり、と変化して視覚効果を高め、台湾館は活きた建築物となるのである。

映像は、躍獅映像科技と方合広告、そして国立故宮博物院が「呼吸する建築」「七色の台湾」「中華百宝」という三つのテーマで製作したものだ。台北の全景、野柳の女王頭、迪化街、自転車、ICチップ、液晶パネル、慈済ボランティア、野球など、台湾の景観や技術や人々の姿を表現する他、故宮博物院の「坤輿全図」や「清明上河図」などの宝物も次々と登場する。さらに、蝶が球体から外側のガラススクリーンに移ったり、阿里山の登山列車が内と外のスクリーンを行き交うといった効果も楽しめる。

「プログラムは常に異なり、夜は昼より美しいので、ここを通る人は必ず足を止めて見入ることでしょう」とパビリオンのプロデューサーで躍獅影像科技総経理の呉菊は話す。

天灯(祈りを込めて天に放つランタン)をかたどった台湾館。外壁のガラススクリーンと、内側のLED球体の映像が交互に行き交い、内側にいた蝶が外へ飛び出してくるといった視覚効果を楽しめる。

台湾館の中に入ると、直径12メートルの明珠(球体)の内部には、また別の世界が広がっている。

入館してエレベーターで4階の球体内部へ入ると、そこは解像度8Kに達する4D、720度のイマーシブ・シアターだ。(1Kは1024×1024画素、8Kは8192×8192画素。4Dは3Dに感覚を加えたもの)

呉菊によると、3D映画「アバター」が大ヒットした影響で、今回はドイツ館や上汽GM自動車館なども3Dを採り入れ、360度の3Dシアターを売り物にしている。しかし、さらに難度の高いイマーシブ・シアターを打ち出したのは台湾館だけだ。また解像度は、5年前の愛知万博の日本館で上映された映像の6倍以上だ。

「イマーシブ・シアターの特徴は、水平方向と垂直方向の合計720度の全方位型の映像です。中央にかけられたブリッジに立つと、12台のプロジェクターによる映像と8チャンネルの音響が四方八方から包み込み、かつてない体験が出来るのです」と呉菊は語る。

この映像は、台湾のドキュメンタリー監督・頼豊奇が「自然都市」をテーマに製作したもので、自然と調和して暮らすという台湾人のビジョンを4分間で表現している。

映像は、宇宙から見た地球から始まる。東アジアから台湾へとズームし、玉山の壮麗な雲海、阿里山の原生林、森を行く水鹿や雲豹、サンケイなどの原生動物、さらに低海抜地域の蘭や蝶や蓮の花が映し出される。

海の美も忘れてはならない。観客は海底にいるような感覚で熱帯魚の群れや珊瑚の産卵の瞬間を目の当たりにする。そして映像は都市へと移り、観客はカメラとともにMRTに乗って台北を行き、高雄では港の夕陽を眺め、最後に天灯を上げて福を祈るのである。

頼豊奇によると、イマーシブ・シアターが一般の影像と違うのは「枠がない」ことだと言う。観客は、自分が場面の中に浮いているように感じ、臨場感と大きな衝撃を感じる。

もう一つの特色は4Dだ。3Dに感覚的体験が加わるものである。森や蘭の映像では、フィトンチッドや蘭の香りがし、海面でイルカが跳ねる時には飛び散る水滴を感じる。

3. 点灯水台と奉茶儀式外と中でマルチメディアに驚嘆した後は、最も台湾らしい「天灯上げ」を体験する。

もちろん、安全性への配慮から「点灯の儀式」には実際の火ではなくCGを用いるが、ここでも「リアリティ」を感じられるようさまざまな工夫がなされている。

「点灯水台」の下には、太平洋の海水と日月譚の湖水を入れた二重の円形の池があり、その中央には、玉山の特産である美しい玫;瑰石(ロードナイト)が立っている。ここで天灯に火を灯す時、まるで台湾の山水に囲まれているように感じる。

入館者は40人ずつに分かれ、40台あるタッチパネルを使って、まず祈りの言葉を選ぶ。台湾のネットユーザーの投票で選ばれた「国泰民安」「経済騰飛」「環遊世界」といった12の祈りの言葉から好きなものを一つ選んでパネルを押すと、その文字を書いた天灯がLEDの球体に出現してゆっくりと天へと上っていき、実際に天灯を上げているような満足感が得られるのである。

点灯儀式が終わると、台湾館の見学もそろそろ終わりに近づく。最後のエリアである「都市広場」は、南投県の大勢の工芸家が竹を編んで作った大樹のあるスペースで、人々は「大樹の下」で涼を取る。そして、2137人の応募者から選ばれた台湾の「親善大使」が伝統の作法に従って阿里山の高山茶で人々をもてなす。茶杯も天灯の形をしていて、これは飲み終わったら記念に持ち帰ることができる。台湾らしい、もてなしの心遣いである。

「わずか30分ほどの台湾館見学ですが、台湾のテクノロジーや文化クリエイティビティの実力と、友好的で誠実な態度が強く印象に残ることでしょう」と対外貿易協会の王志剛董事長は笑顔で語る。

「台湾は、その『心』によって大きくなる!」とは、今回の台湾館の印象深いスローガンであり、また台湾館の置かれた境遇を物語る言葉でもある。短い準備期間で開幕にこぎつけ、パビリオン面積も限られているが、「山水心灯」は上海万博の舞台で美しい光を放っている。

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)