宜蘭県の頭城は、蘭陽平原開拓の第一の町と呼ばれている。そこの老街(古い町並み)はわずか600メートルの長さだが、宜蘭全県で文化遺産の密度が最も高いエリアでもある。頭城には五つの漁港があり、それがもたらす海洋文化も老街で垣間見ることができる。

時代は変わり、かつて衰退していた頭城の町も再び活気を見せ始めた。旧暦7月(鬼月)に盛大に行なわれる民俗行事の搶孤(無縁仏を供養し冥土に送り返す儀式)や、10回目を迎えた頭城老街アートフェスティバルが行なわれ、またサーファーや新たな住民の転入が年々増加している。頭城の町は多様性に富み、にぎやかでありながら落ちついた風情を感じさせる。

台湾鉄路の観光列車「海風号」によって台北から宜蘭への旅が盛んになっている。頭城は海風号の停車駅でもあり、現地の地方創生団体「金魚厝辺」が乗客を老街に案内し、石碑の拓本取りなどの体験活動も催している。乗客からは「頭城には何回も来ているが、これほど豊かな町だとは知らなかった」という声が上がる。

「金魚厝辺」を創設した彭仁鴻さんの説明で、頭城の全体像がわかる。――頭城老街は蘭陽平原で最初にできた商業街である。頭城鎮には7つの鉄道駅があり、この数は台湾で最も多い。また5つの漁村があり、「世界で最もクールな12の島」に選ばれた亀山島があり、アジアにおける新たなサーフィンスポットもある。頭城は新旧の文化が融合した町なのである。

北門の福徳祠(土地公廟)から南門の福徳祠までの600メートルの頭城老街(古い町並み)を歩くと、かつての繁栄ぶりがしのばれる。ただ、ほかの町の老街と違って商業化しておらず、本来の「住民の暮らし」が維持されている。

宜蘭開拓の最初の町が衰退

漢人の呉沙が蘭陽平原に開墾に入った時、最初に作った集落が頭城であった。蘭陽博物館で収蔵の責任者だった林正芳さんによると、それまでカバラン族が住んでいた蘭陽平原は、20年ほどの間に漢人を主とする地域へと変わったと言う。

草嶺古道から峠を越えて宜蘭に入った人にとっても、宜蘭を後にする人にとっても、頭城は常に対外交通の中継地だった。烏石港は清の時代から宜蘭の対外貿易の拠点であり、これによって頭城は宜蘭最大の商港となった。亀山島での漁業も発達し、頭城の繁栄と発展を支えた。

「現在の頭城に残っているのは歴史だけです」と、『宜蘭市誌』や『続修頭城鎮志』の編纂もしてきた林正芳さんは語る。

その話によると、まず烏石港は土砂の堆積によって宜蘭一の商港の地位を失い、さらに鉄道が開通すると頭城は交通の要衝ではなくなった。

しかし、さまざまな文化遺産は頭城老街で見ることができる。例えば、古跡としては清の嘉慶元年(1796年)に完成した「慶元宮」や地元の人々が「盧宅」と呼ぶ「盧纘祥公館」、歴史建築の「新長興樹記」、それに清の嘉慶年間に建てられた「十三行街屋」などがある。

老街の入り口には土地公廟がある。

文化遺産保存の現場――史雲湖

長年にわたって文化遺産を守る活動をしてきた林正芳さんによると、頭城老街は「文化資産保存法」改正の各段階に関わってきた。

盧宅の前にある、頭城の象徴とも言える「史雲湖」は幸運にも現在も保存されている。池の傍らには日陰を作る巨大なガジュマルの木があり、そこで釣りをしたり、腸詰を焼いている人がいる。岩の上では4羽のガチョウが日向ぼっこをしていて、平和な風景が広がる。

だが、実はこの池の保存にあたっては、紆余曲折があった。

宜蘭県の初代県長(知事)であった盧纘祥が「史雲湖」と名付けたこの池は、盧家の所有地だったが、塀で囲むのではなく、「公園」として住民に開放していた。

ここは清代の頭囲港の跡地とされていただけでなく、多くの頭城人は風水的に非常に良い土地と考え、「風水池」と呼んでいた。

ところが、盧家の子孫は株で失敗して夜逃げしてしまった。盧宅と池は借金のために合作金庫(金融機関)の抵当に入っており、長年利息も支払っていなかったため、合作金庫は競売の準備をし、それを政府の文化部門に知らせた。そこで県は急いで「盧宅」を「古跡」に指定したのだが、「池」はそこに含まれていなかった。

その後、歴代の県長は池の再開発を認めず、頭城出身の呂国華・県長の最初の任期が終わる直前、建設会社はもう待てないとして2009年に池を埋める準備を始めた。これに対して地域住民が反対の声を上げて大きな騒動になり、県は「池」も文化財に指定したのである。その後、宜蘭県と建設会社の訴訟は続いたが、最終的には「容積移転」の方法で解決し、池は残されることとなった。

長年にわたって頭城の「搶孤」や民俗・風習を研究してきた林正芳さんは、老街の歴史保存運動にも深く関わってきた。

海洋文化の記憶

ここ数年、宜蘭県は「頭城の5漁村」の振興計画を進め、スローライフ旅行のブランドを打ち出し、石城、大里、大渓、梗枋、外澳の5つの漁村に活気を取り戻そうとしている。

これらの5つの漁村は頭城鎮にあり、林正芳さんによると、盧宅の隣りにある十三行街屋は、頭城の海洋時代の記憶をとどめているという。

その話によると、かつて貿易商は蘭陽平原の米や苧麻(カラムシ)などの農産物を買い取って頭城老街にある仲買業者に集め、それから烏石港から福建へと輸出された。逆に福建からは高級な布地や陶磁器などを仕入れてきたそうだ。

林正芳さんは歴史学者・許倬雲の研究を引用し、蘭陽平原では早くから輸出志向の農業経済が発達していたと説明する。ここで採れる米は台湾だけでなく、島外へも輸出していたのである。台湾知府(清代の行政長官)の楊廷理は、こんな詩を残している。「村春夜急船初泊、岸湧晨喧雨欲来」――水深の浅い烏石港では、船は満潮の時に入港して急いで貨物を載せ、潮が引く前に出航しなければならなかった。潮が満ちる時刻が深夜であっても、同じく急いで作業が行なわれた。そんな情景を詠んだ詩である。

頭城のランドマークでもある史雪湖が今も残されているのは、文化遺産保存運動の成果である。

「搶孤」と海洋文化

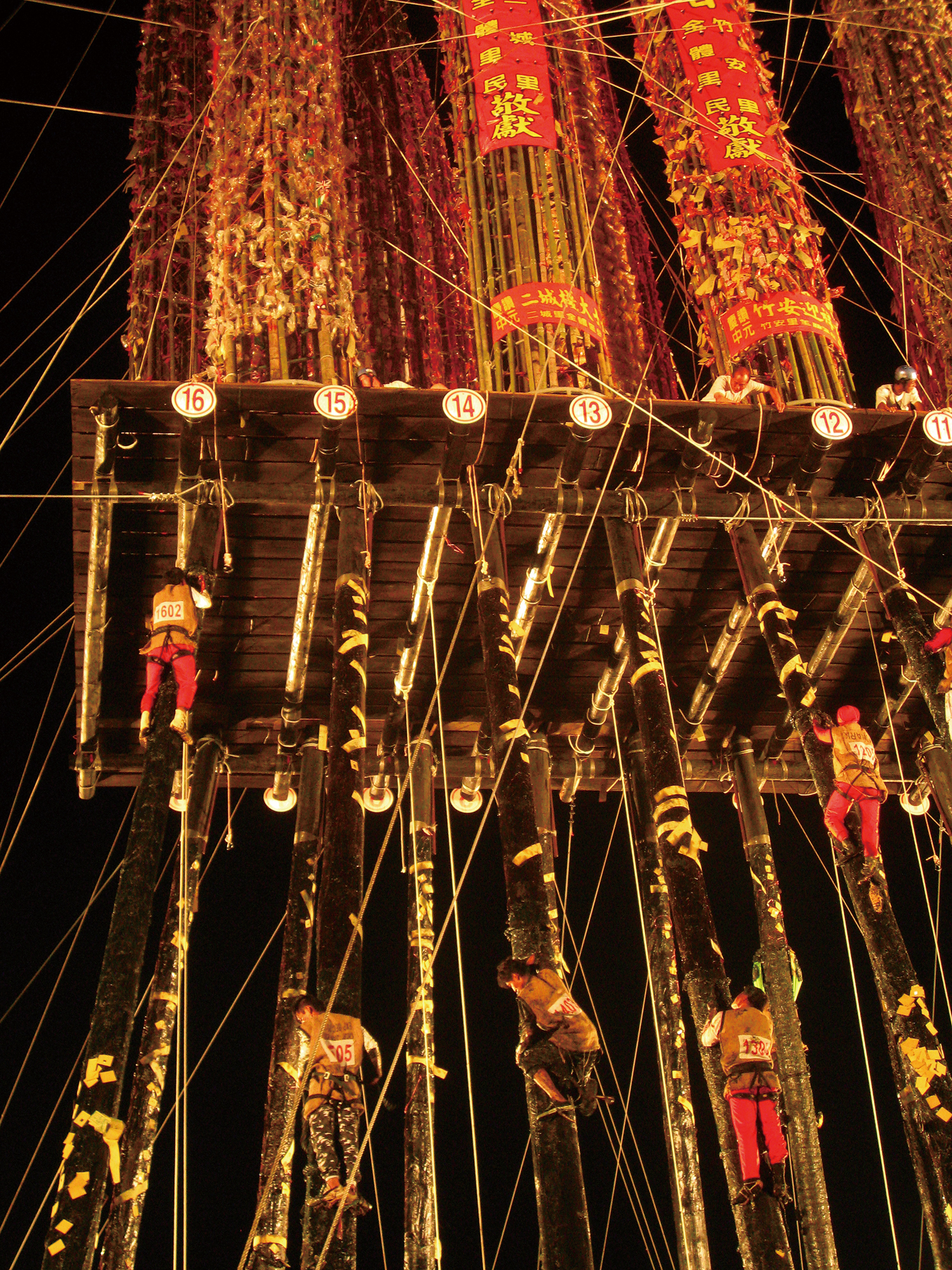

中元節に無縁仏を供養するために行なわれる頭城の祭典「搶孤」について、林正芳さんはこれも海洋文化と関わっていると考える。例えば、搶孤で立てる柱はなぜあれほど高いのかと問われるが、これは沈没した船のマストを使っているからだという。

また、「搶孤」で重要な儀式に灯籠流しがあるが、台湾では海に出て灯籠流しが行なわれるのはここだけなので、見応えがあると言われる。

「搶孤」では13本の巨大な孤桟が建てられ、突端にはニワトリ、アヒル、ブタ、エビ、カニ、イカ、チマキなどの供物がぶら下げられる。

俗に「頭城媽祖宮」と呼ばれる古跡の慶元宮は、頭城老街の中心に位置する。宜蘭県で最も古い媽祖廟で「開蘭第一媽祖」と称えられている。

古民家から始まった物語

頭城で「搶孤」と同じく有名なのは「頭城老街アートフェスティバル」だ。フェスティバルを主催するのは、頭城に根を下ろして10年になる地方創生チーム「金魚厝辺」である。

金魚厝辺の執行長である彭仁鴻さんは、故郷の頭城について語り始めると話が止まらない。だが、その物語はすべて一軒の「古民家」から始まったのである。

彼は「研究開発代替役」という形で兵役に就き、政治大学が主宰する「地域インテレクチャル資本3年計画」に参加して宜蘭県に3年間駐在することとなった。その頃、彼は頭城の元鎮長(町長)・邱金魚の旧宅を取り壊して駐車場にするという話を聞き、古い家屋を残したいという想いから、その家を借りることにし、そこを「金魚厝辺(「厝辺」はご近所の意味)」と名付けた。この場所は、もともと昔の町長が地域の人々とお茶を飲み、談話をする場だったからだ。

金魚厝辺ができたことで、彭仁鴻さんは頭城に残ることとなった。ここを地方創生におけるマイクロ企業の「小鎮企業体」とし、自らを「小さな町の外務省」と位置付けた。そしてバイリンガル教室を開いて地域の商店で外国語が通じるようにし、外国人による頭城での起業にも協力してきた。また毎年10月にはアートフェスティバルを開催し、町の情報や地域の店舗や職人を紹介する『金魚島』も発行している。

中元節に行なわれる頭城の「搶孤」の背景には、豊かな海洋文化がある。(林正芳提供)

頭城のローカルパワー

若くして都会からUターンした彼は、最初の年、「鉛筆馬丁(Martin)」というペンネームで知られるイラストレーターの黄興芳さんと出会った。黄興芳さんはディズニーのアニメビデオのディレクターを務めたこともあり、中年になって頭城にUターンしてきた。二人はアートフェスで協力してそれぞれの力を発揮することとなる。

彭仁鴻さんは、頭城を代表する職人や芸術家をアートフェスティバルの活動に招き入れた。例えば、百年にわたる書家の家系を受け継ぐ四代目の康潤之さんや、漢方薬の「徳安堂」三代目の嫁である頼淑貞さんだ。頼さんはパッチワークでカバラン文化や「搶孤」の祭典を表現しており、祭典などに使う謝籃(かご)のミニチュアを制作し、先代の薛金再さんがコレクションする謝籃文化を紹介した。また、鉄の柵や飾り窓格子(鉄窓花)を製造する鉄工所の二代目・徐宏達さんは、興安堂で神々の衣装を担当する会長でもあり、鉄窓花芸術をアートフェスで披露した。

彭仁鴻さんは、金魚厝辺を、住民たちの専門能力とニーズをつないで新たなサービスを生み出す仲介組織と位置付けている。頭城に暮らす外国人の生活や事業の問題解決にも協力している。

クリエイティブ商品の順風旗キーホルダー。

頭城の漁村が故郷に

ペンネーム「鉛筆馬丁(Martin)」の黄興芳さんが、ある日「頭城にもう一人Martinという人がいる」と言ってきた。彭仁鴻さんが調べてみると、かつて第28回金曲賞を受賞したMartin Musaubachさんが、頭城に定住したいと思っているが、申請方法が分からないのだという。

アルゼンチンの音楽家Martin Musaubachさんは、中国で公演していた時に台湾のプロデューサーと知り合って台湾にやってきた。そして、台北から遠くなく、海辺に近く、家賃が安くて創作に適した場所を探していた。彼の奥さんの故郷がアルゼンチンの漁村なので、Googleで検索してみた結果、頭城の大里漁村が出てきて、ここにに引っ越すことにしたのだそうだ。

そこで、彭仁鴻さんは2020年からMartinさんのために台湾に定住する方法を調べ始めた。「戸政事務所は経験がなく、台湾人と結婚するのが一番早いと教えてくれました」しかし、Martinさんには奥さんも子供もいる。

実は、内政部(内政省)では、外国人が「高級専業人材」として中華民国に帰化できる道を開いている。そこで彭仁鴻さんは、台湾博物館の陳登欽館長に推薦状を書いてもらい、2022年にようやく帰化して身分証を得ることができた。

中華民国の身分証を取って間もなく、「新台湾人」になったばかりのMartinさんはインドの音楽フェスティバルに招待された。2023年には、政府の12省庁に跨る「アジア太平洋ソーシャル・イノベーション・サミット」を金魚厝辺が開催することとなり、そのテーマ曲の作曲もMartinさんに依頼した。さらに2024年、文化部(文化省)はMartinさんを阿爆(ABAO)らのミュージシャンとともにフランスで開催された文化オリンピアードに派遣した。

創業60年になる老舗が作る線香。頭城土産として知られている。

起業して豊かに暮らせる町に

彭仁鴻さんは、行政院の青年諮問委員を務めていた時、地方のニーズを中央に伝えることができたのは有意義なことだったと考えている。

Martinさんの場合も、法令を理解することで帰化が実現し、頭城で創作しつつ安心して生活できるようになった。

南アフリカ出身で「尼爾木浪板ワークショップ」を経営するNeil Roeさんも、起業して頭城で働いている代表的なケースである。

台湾に暮らして17年になる彼は、自分の仕事場を持ち、取り壊された家屋や家具工場の廃材を回収して、カスタマイズしたサーフボードを作りたいと考えていた。

彭仁鴻さんによると、これには一年余りがかかった。梗枋の山肌のカラオケ店だった家屋をワークショップに改造したが、会社の設立登記と営業登記に協力する必要もあった。

現在、このワークショップは子供向けのサーフィン教室や若者たちの活動の場となり、頭城アートフェスティバルにも参加し、英語ガイドも行なっている。

「金魚厝辺」は、この古い家屋の精神を受け継ぎ、セレクトショップを運営しつつ、ワークショップや訪問団、手作り体験などに場所を提供している。

老街のアートフェスティバル

これらの職人や音楽家はアートフェスティバルの中心メンバーとなっている。さらに彭仁鴻さんは、頭城に定住している外国人を招いてグループを結成し、地元の人々を対象に金魚厝辺で英語教室を開いている。地域の商店の英語検定を推進し、レストランのために二ヶ国語のメニューや会話テキストも作っている。

台湾地方創生工作促進会の理事長も務める彭仁鴻さんは、地域運営の精神は「地域のものを、地域のために用いる」ことだと語る。

2023年のアジア太平洋ソーシャル・イノベーション・サミットで講演した米国イースト・ウェスト・センターのスザンヌ・ヴァレス-ラム所長は、サミット終了後に康潤之さんの「新興亜洲」という書の掛け軸を贈られた。今はオフィスに飾ってあるそうで、これまでで最も台湾らしいギフトだと語っている。

なぜ十年もアートフェスティバルを続けてきたのだろう。彭仁鴻さんは、蓄積するプロセスに意義があると言う。歌手を呼んでコンサートを開いたり、花火大会を催したりすることもできるが、「それは私たちが求める頭城ではありません。私たちが求めているのは人や文化、生活感のある頭城なのです」と語る。

「アートフェスの準備は『尋ね人』にも似ています。頭城のおもしろい人や物事を探し出し、それを知ってもらうのです」と言う。

彭仁鴻さんは、頭城アートフェスティバルが十年目を迎え、「金魚厝辺」が住民の良き隣人になるという約束を果たせたと考えている。

アートフェスはプラットフォーム

アートフェスは頭城と他の地域とを結び、小さな町の知名度を上げるプラットフォームになっている。例えば頭城と台東県の都蘭は、いずれも外国人が多く、サーフィンが盛んな町だ。2022年に、この二つの町は相互にアーティストを招いて創作してもらうという活動を行なった。

2023年のアートフェス「芸驛山海街」では、金魚厝辺と同じように、町にUターンしてきて専門性と情熱を持って地方創生に取り組む他の地域の青年たちを招いた。富里天賜糧源の鍾雨恩さん、基隆星浜山共創工作室の林書豪さん、鹿港囝仔の張敬行さんらが頭城に集まり、それぞれの理念で現地のアーティストと共同制作を行なった。

2024年は「芸驛・縁郷――世界来作客」をテーマに日本にも交流の輪を広げた。

2025年10月18~25日までのフェスは「拾光道聚」をテーマに10周年を迎える。各地から20人の職人を招き、日本の宮城とも交流する。

また、金魚厝辺は台湾鉄路とも協力し、頭城、外澳、亀山、大里の各駅を展示会場とし、小さな駅に活気をもたらす。

同じく宜蘭出身の呉静吉・政治大学名誉教授は「『宜蘭は台北人の裏庭だ』と言わないでほしい」と語っている。裏庭と言うと、まるで浮気をしに来るような感じなので「桃源郷」と呼ぶべきだと彭仁鴻さんは言う。桃源郷は創意に満ちた人々を引き寄せ、瞑想し、修行し、インスピレーションを得る場所である。

金魚厝辺は、頭城を訪れる旅行者にこれを感じてほしいのである。

漢方薬店「徳安堂」三代目の嫁である頼淑貞さんは、パッチワークでミニサイズの布の謝籃(かご)などの作品を作っている。

頼淑貞さんのパッチワーク作品「頭城搶孤祭典」。

Uターンして鉄工所の二代目を継いだ徐宏達さんは、鉄製の飾り窓格子「鉄花窓」の作品をアートフェスティバルで披露した。

書家の四代目である康潤之さんは、ワークショップで書を教えている。(彭仁鴻提供)

サーフィンを愛するNeil Roeさん(右)とピアニストのMartin Musaubachさん(左)は、頭城に根を下ろし、会社を興してこの町で働きながら心豊かに暮らしている。(彭仁鴻提供)

外澳はサーフィンとパラグライディングのスポットとして知られており、外国人や若者の移住者が増えている。

船で亀山島へ渡れば、豊かな自然や歴史文化に触れられ、ホエールウォッチングもできる。

頭城老街には赤レンガの古い家屋やアーチの続く歩道、十三行街屋などが残されており、閩南建築の特色が見て取れる。

頭城老街アートフェスティバルの各年のポスター。(彭仁鴻提供)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)