兩個月前加拿大畫家蘭士登在國內舉行「中國珍禽」畫展,對他描繪中國鳥類與其生態細膩、生動的手法,包括生態學者在內的許多人都認為:「中國人從未好好畫過真實的鳥類生態,這是以後可努力的一個領域。」對中國繪畫而言,這種說法恐怕未必實在。

在保育風氣興起、賞鳥人口日增的今天,連帶畫鳥的風氣也日盛。與臨摩歷代古畫、畫譜為主的花鳥畫,尤其不同的是,畫者以台灣野外的各種野生鳥類為對象,親自深入台灣高山觀察,並記錄鳥類生態,作為畫畫的藍本。

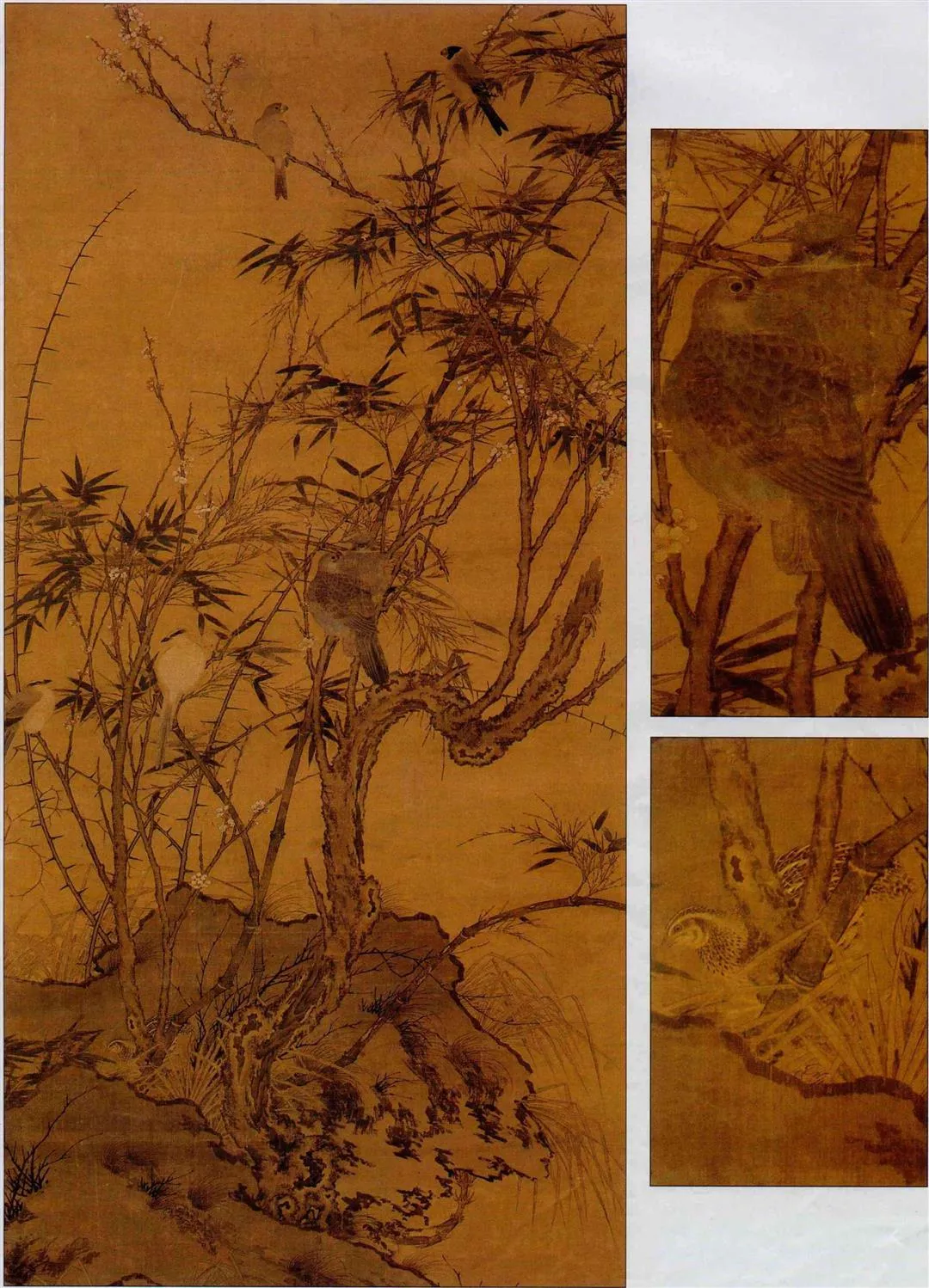

宋朝李安忠的竹鳩圖,也就是今天的伯勞鳥,圖中竹鳩上喙微彎,遮蓋下喙,白色的過眼線與翅膀、體色層次分明,與身在大自然和畫家何華仁所畫的伯勞鳥對照,栩栩如生,唯畫家特意強調了它的渾圓體形。(右圖郭智勇攝,左圖何華仁提供)(右圖郭智勇攝,左圖何華仁提供)

比較起來,缺乏深入觀察的傳統花鳥畫,總讓人覺得欠缺「真實感」,即使以工筆描繪得再細膩,也稍嫌死板。當愈來愈多的賞鳥人逐漸都能辨識台灣野生鳥類的名字和習性後,就更無法接受傳統花鳥畫。許多人遂認為,生態式地畫鳥,為一味臨摩古人的工筆,開了一條新路。

因此,前年郵政博物館發行畫家楊恩生所畫的台灣野生鳥類郵票,廣受喜愛;去年畫家何華仁展出「台灣鳥木刻版畫展」也頗得好評;如今以野生鳥類為主題的卡片、月曆、筆記,也四處可見。加拿大畫家耗費四年完成的卅幾幅「中國珍禽」圖畫在國內展出,更造成轟動。

一般以為,近代圖繪野生鳥類的風氣始於西方,因此今天畫生態鳥類者大都受到西方的啟發。但觀察生態,以真實的鳥類生態作畫,真是西方的傳統嗎?

有近廿年賞鳥資歷,也是鳥會資深鳥友的故宮書畫處長林柏亭可不以為然。別人賞鳥是為了享受自然之趣,對於林柏亭,賞鳥還附帶幫助他更瞭解中國歷代花鳥畫家作畫時的心境,也能進一步辨識古畫的真偽。

(上)十九世紀德國畫家伍爾夫所畫的台灣朱鸝,發表在當時英國的鳥學雜誌「朱鷺」上。近代野生鳥類繪畫的風氣,始於西方畫者描繪生物學家由世界各地收集來的動植物。(張良綱翻拍)(張良綱翻拍)

發生在前故宮副院長李霖燦身上的例子,能為他說明原因。

卅年前李先生護送故宮一批國寶到美國舊金山展出。一位觀眾在宋朝花鳥畫家李安忠的「竹鳩圖」前流連了將近兩個小時,終於打起勇氣,告訴李霖燦有事與之相商,並邀請他到家塈@客。李心中雖納悶,但盛情難卻,只好拉著故宮同仁同去「壯膽」。到了他家,房裏一個大籠子中兩隻鳥兒,和李安忠竹鳩圖中的竹鳩竟一模一樣。

這位外國朋友得意地說:「兩位中國朋友,你們說,你們那張畫是照著我的鳥來畫的呢?還是我的鳥照著你們的畫長的?」三人相視大笑。

這隻古人稱為竹鳩的鳥兒,今天賞鳥人卻有不同稱謂,它正是每年過境台灣、人人耳熟能詳的伯勞鳥。墾丁的「烤伯勞鳥」曾是當地人招徠遊客的佳餚。十年前國內生態保育意識初起時,保育人士曾力呼墾丁居民勿再捕捉伯勞鳥,使它成為第一個被保育人士要求保護的野生動物。

今天的鳥友一眼見到竹鳩圖,立刻能叫出「伯勞鳥嘛!」畫中伯勞獨踞高枝、遊目四方,正是伯勞鳥最顯著的特性。在李霖燦看來,圖中的竹鳩「舉目四顧,志在八方,不可一世的神氣模樣,豈是照相匣子所能拍攝出來的?」可惜觀察入微的李安忠沒有料到,今天捕鳥者以鳥仔踏捕捉伯勞,就是利用它居高臨下,獨佔鰲頭的特性。

(下)前年郵政博物館發行畫家楊恩生的台灣溪澗野生鳥類郵票,頗受歡迎。要使科學與藝術結合,畫家的挑戰更大。(郵政博物館提供)(郵政博物館提供)

「中國的第一代畫家,就像今天的科學家一樣,對自然做過非常科學性的研究」,在中國美術史的課堂上,前東海大學美術系主任蔣勳如此說道。過去他總覺得中國畫家只寫胸中意氣,是寫意的,事實上是很大的誤解。特別是在宋代,理學盛行,畫家受到格物窮理的思想薰染,作畫的基本精神發自格物,因此不僅觀察物的結構,也去分解物的肌裡。

中國畫家用他們的眼睛觀察自然萬物如石頭、山脈等的結構,再以毛筆勾勒出各種卷雲皴、披麻皴等捕捉自然物的最佳技法,「不論東西方,後來都很少看到畫家會像科學家一樣,去觀察石頭的結構」,蔣勳說。

卅年前因宋朝花鳥畫家李安忠的竹鳩圖所衍生的古今對照,故事有趣。而北宋畫家馬遠的故事,更凸顯了宋代畫家對萬物心存謙卑的觀察態度。

北宋亡國後,馬遠一路由北方奔向南方,抵達西湖,察覺到以原來畫北方乾燥、雄渾山水的技法,來畫南方水融融的景物,有了很大的障礙。馬遠於是四處旅行,觀察南方山水:海浪碰撞石頭反彈起來是什麼模樣,水經過土壤時的線條如何……,然後畫了十二段水與岸關係的「水圖卷」。

崔白的「雙喜圖」,形、神兼具,是宋朝寫生花鳥畫的代表作。(國立故宮博物院提供/木刻版畫何華仁提供)

由於中國人的哲學觀,從未高高在上地排斥其他的自然生命,自然萬物在中國人的民族情感中佔有重要地位。因此含括鳥類、游魚、猿猴等動植物在內的花鳥畫,一直與山水、人物並列為中國三大繪畫,無論質、量均極為可觀。

反觀同時期,西方的宗教畫至高無上,「動物只是西畫中的配角」,何華仁說。當時,幾乎沒有具代表性的動物畫可以進入西方藝術史被廣泛討論。

直到十六世紀西方汲取自希臘、羅馬的藝術母汁已發揮到飽和,加上海運大開,東方美術中,尤其源自中國的日本花鳥畫曾受西畫家青睞,注入西方繪畫大河之中,但基於東西方哲學觀念的差異,激起的漣漪太小。

而中國花鳥畫,由於古人對自然經過長時間的認知與觀察,更促進後世花鳥畫在中國的重要地位。

美術史學者形容這幅出自宋徽宗畫院的「梅竹聚禽圖」:畫者不僅知道竹是怎樣抽枝生葉的,也瞭解到鴿子細長羽毛和鶉的尖銳羽是不同的。(國立故宮博物院提供/木刻版畫何華仁提供)

故宮博物院登記組長佘城表示,花鳥畫由唐代孕育於自然思想,至五代急速昌盛後,便一路朝寫實的路子——在表現上追求自然的模擬——邁進,而寫實需要藉助高超的技藝,因此精熟的技巧始終也是畫家追求的目標。

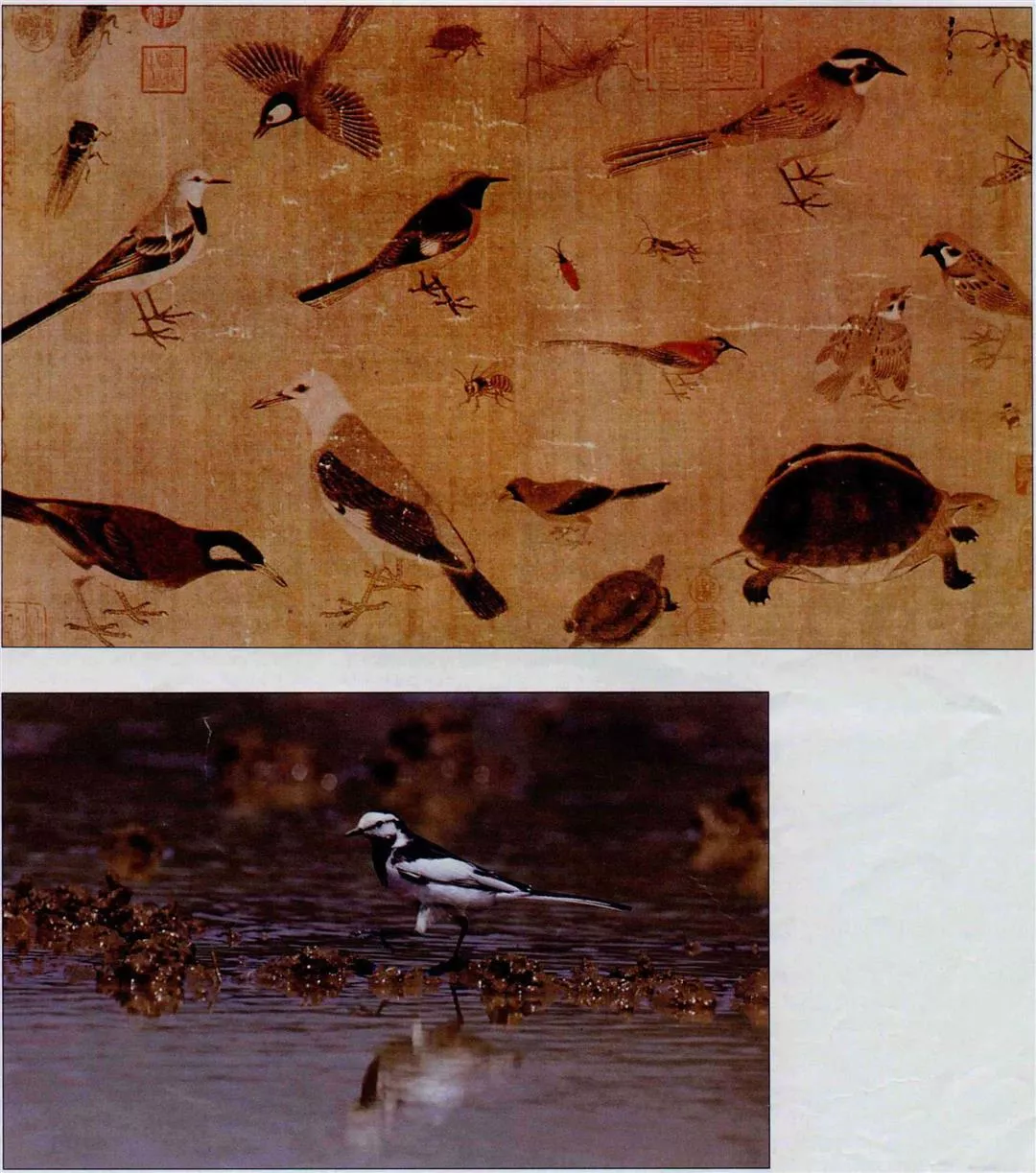

早期的花鳥畫風中,善於設色、華麗的工筆花鳥畫派,開宗祖師是五代西蜀的宮廷畫家黃筌,他留給兒子黃居寀的「寫生珍禽圖」,就如今天的圖鑑一般,圖上的主角們,一隻隻站立紙上,彼此沒有關係,像等著供人辨識。雖然鳥數不多,美術史學者卻認為此畫是宋代畫家充滿觀察自然精神的最佳證明,也可以說是中國最早的鳥類圖鑑。

今天的鳥友們仍可由寫生珍禽圖中的鳥類特徵,判斷出鳥種,曾出現台灣高山上的白頰山雀,冬天過境台灣、停留西部海岸河口覓食的白鶺鴒,都出現在千年前的這幅「鳥鑑」上。只不過它是道地的圖鑑,只有鳥類圖像作為後人的描摹對象,不似今天的鳥類圖鑑,已經加上文字,介紹鳥兒的基本生態、習性與外貌。

多才多藝、詩文書畫俱能的南宋徽宗,也是個花鳥畫寫實論者。某一次宣和殿前種植的荔枝結實纍纍,適有孔雀徜徉樹下,他急忙召來畫工對景寫生,但所畫的孔雀皆舉起右腳站立。徽宗告訴畫工,孔雀上墩爬升時必定先舉左腳,驗之果然。

保存在台北故宮,出自徽宗畫院的「梅竹聚禽」,在美籍中國繪畫史學者高居翰看來,是「真實感底下深藏著精密而耐心的觀察。藝術家知道竹是怎樣抽枝生葉的,也了解到鴿子細長羽毛和鶉的尖銳羽毛是不一樣的。」

黃筌的「寫生珍禽卷」中,有九官、文鳥、白頰山雀等今天賞鳥者——可叫出大名的鳥種。圖左中間則是今天仍每年過境台灣的候鳥白鶺鴒。下圖為郭志勇所拍的白鶺鴒。(國立故宮博物院提供/木刻版畫何華仁提供)

北宋承襲五代遺緒,「繪畫技法仍然是寫實第一」,佘城說,宋人描繪技巧的能力比唐人進步,對寫實漸能掌握之後,品評層次更進而觸及形而上的境地。在浸淫繪畫陶冶性情之餘,又喜尋繹事物的內在,因此,成為北宋繪畫主流的花鳥畫,除了追求精細、正確的外形描繪,更注重對象內在精神的表現。

林柏亭也認為,對宋朝畫家而言,畫得逼真已經不夠,因此不再將「寫實」放在第一位,而是要將自然生命畫出來,也就是寫生。林柏亭在「寫生在畫史上之轉變」文中就指出,今人常用的美術詞彙「寫生」,總被誤解為就是面對實景描繪作畫,清末以來,傳統繪畫受西洋衝擊,許多企圖有所作為者提倡畫家應拿起畫筆重新面對自然,或現實的事物,寫生遂屢被提起。事實上,寫生二字最早見於宋人評品花鳥畫作品的文章,宋人的寫生是重在「生」字,而非今人所謂的「寫實」。

林柏亭以他認為最具觀察精神,又超脫形體、捕捉到萬物氣韻的北宋崔白「雙喜圖」為例,畫中兩隻山喜鵲對著路過其領域的野兔做驅趕狀,動物一下、一上,喜鵲展翅作勢嚇兔,羽毛因風翻飛,野兔轉身愕然,一臉迷惑,身體鬆軟如真,讓人欲伸手撫摸。回頭來看今人所觀察記錄的山喜鵲生態,確是具有強烈護衛領域的鳥種。

高居翰在其「中國繪畫史」書中,形容雙喜圖之畫者觀察、捕捉到了自然的天性,且「對出現在自己畫中的生命,有了同情和了解。」

去年舉行「台灣鳥木刻版畫展」的何華仁曾出走城市,遠至六龜進行鳥類觀察,他認為賞鳥對作畫時,捕捉鳥類的神情與生態有所助益。圖為他的木刻作品「褐鷹鴞」,圓而略帶童騃眼神的貓頭鷹,自然、樸實而不誇張。(何華仁提供)(何華仁提供)

欲捕捉自然的內在精神,達到自然生命形、神兼具,觀察的功夫需要更深,於是花鳥畫中被視為畫風野逸、賦色淡雅,以五代南唐徐熙為首的畫派,更融入自然。北宋畫家易元吉,曾入深山,與猿猴為伍,動則累月,觀察猿猴生態與林石景物。也曾在長沙家中鑿池植花,任水禽自然群聚,再藏身隱處,觀察其動靜遊息,與今天的生態學者從事生態調查的精神不相上下。

由於宋人的寫生能力是墊基在觀察功夫上,因此若能與宋人一樣擁有觀察鳥類生態的經驗,可以藉此看出很多宋畫仿作的問題,也較能夠判斷係屬寫生或臨摩而來。林柏亭解釋賞鳥對從事美術史研究的助益何在:「通常後人臨摩宋畫惟妙惟肖,但並未經過觀察,常會不經意地露出破綻。」

尤其到了明朝,畫家也崇尚寫生,極盡寫實之能事,華美富麗更甚於宋畫,許多當時的作品常被後人添上偽款,誆做宋畫欺世。但若細心觀察,可以發覺仿作終究缺少宋人發自思維、悟自物理後具有的特質。

他再舉鶴為例,鶴翅尾端黑色,因此收起雙翅時,尾巴看來是黑色的,但有些人畫飛行的鶴尾部仍呈黑色;同一個作者應該不會在兩幅畫上出現一對一錯的情形,如此就值得再進一步細究。林柏亭表示,不敢說所有宋人都具備格物精神,但在當時這是畫家畫鳥之前必須下的首要功夫,研究鳥類天性的風氣極盛,因此今天看來,宋畫表現通常比較「合理」。

萬物靜觀皆自得藝術本身具有由簡入繁,繁極返簡的演變法則,繪畫發展至南宋,寫實主義逐漸發展到盡頭,筆墨轉趨簡化的畫法代之而起。佘城指出,南宋畫家在勾勒花鳥的輪廓上,揚棄過去工整圓勁的細線,改用粗獷奔放的粗線,用色也由濃彩敷設改為淡彩漬染;對於對象則力求突出個性特徵,簡化造型,掌握意象的表現,於是開創出筆墨蒼勁、意象蕭疏,以寫意為重的藝術境界。

老一輩的畫家林玉山在其「談雀與畫雀」文中就說,由當時的畫看來,可知畫家已體會出無須以形色華麗者為美,反尚質樸淡雅者,並重視畫面筆墨之效果。在此繪畫思潮的影響下,麻雀「相貌」雖平凡,地位卻不遜於其他珍禽,成為重要的鳥畫主角。

藝術是自由的,並無規範走向一定要如何。南宋之後,特別是文人畫家捨形從神,認為只要能追求到物的精神,可以放棄形的真實。無論重「形」或重「神」,後人只能說是中國人在藝術、文化上的一種選擇,是美學觀的轉變,無所謂對錯。但這樣的改變,仍然墊基在先有了仔細的觀察,再來轉化,也就是透過形的表現,但最終目的是要完成自我。

中國美術發展到後來,畫者皆相信只要思想豐富,不怕技巧拙樸、色彩簡單。人們認為,人永遠達不到自然老師的境界,只有褪去華麗的表相,回到自然,也就是回到自己心中,靜下來聽自然與自己內在的對話。就像清朝八大山人的禽鳥作品,主題常是輕描淡寫幾筆而成,他的目的其實在藉鳥表現自己的心境,這才是中國文人心目中藝術的最高境界。

不經一番寒徹骨可惜隨著時代發展,不論寫意或寫生,都被認為不能跟上時代。少了形體,隨人自說自話,魚目混珠;另一方面,花鳥畫家漸失靜觀萬物的用心,如清朝畫評家方薰所說,宋人論花鳥是推崇能得生意者,「今人畫蔬果蟲魚,隨手點簇者謂之寫意,細筆鉤染者謂之寫生,以為意乃隨意為之,生乃像生而肖物者,不知古人立法命名之義焉。寫意寫生即是寫物之生意也。」

除了少數畫家,花鳥畫在傳統中打轉,一般人遂誤解中國花鳥畫就是缺乏觀察、只知精雕細琢、臨摹古人的工筆畫。

此時在西方,經過一翻顛簸過程,自然觀察反而發展成為一專門學問。

歐洲在十五世紀後的文藝復興、啟蒙運動,加上商業活動興起,個人生命由宗教的壓抑中解放出來,人自覺到本身的重要性,歌頌人存在與被人所征服的物質遂成為繪畫題材。尤其是佔據過台灣的荷蘭,最早向外拓展市場、尋找資源,新興的中產階級成為畫市主要購買人,於是首先開展出人物肖像與平民化的題材,生活周遭相關的風景、動植物,如兔子、魚、鳥等動物常以靜物畫呈現。科學與醫學的發展,解剖學大盛,以被分屍的馬、被打傷的鳥為主題的狩獵畫,也曾流行一時。但這種包含人類征服自然意味在內的畫,無法成為主流。

中西接上頭?十八世紀自然科學如大海澎湃,許多畫者追隨探險家,四處描繪來自各地的動植物。以科學記錄為目的的繪畫,首要求真,加上觀賞自然的工具發達、生態研究興起,保育風氣席捲,賞鳥人口大增,科學圖鑑大量出版,藝術市場需求也日多,遂發展出今天的生態繪畫。

西方在師法自然的過程,呼籲應尊重生態、描繪自然的畫家,還與傳統狩獵畫畫家有過唇槍舌劍的論戰。

如今塵埃落定,動植物的自然生態已成為畫家喜愛的對象,尤其色彩鮮豔亮麗,種類、數量最多的鳥類,更成為生態繪畫的主角。「至此中西方接續上了」,蔣勳認為,雖然中國畫家在當時可能沒有西方生物學中動物吃什麼,那一塊肌肉該凹、該凸等等的瑣碎觀察和記錄,「但科學作法上容有不同,尊重自然本性的精神層次,在藝術上已達極高的境界。」

由藝術長河看來,自然生態這一主題,中國曾經走在前頭;但美學發展的路向不同,無關乎誰快、誰慢,誰會、誰不會。今天西方講求所謂科學與藝術兼具的鳥畫,其繪畫理念、思想可能與中國古人不謀而合,只能說今人終於發現自然美妙、引人入勝之處,從而作為繪畫體材。

寫實不難,寫生難今天本土文化日受重視,人們關心本地特有的鳥類,加上科學講究品種,強調畫的是藍腹鷳、帝雉,對象必須很準確,繪鳥的意圖,除了藝術的欣賞,還需要讓觀者對鳥種一目了然,畫者的挑戰很大。

「畢竟寫意可以大膽揮灑,只怕沒有真正的內涵,而要工筆到『工而能活』卻不容易」,林柏亭說。明、清之後的工筆花鳥畫之所以落入窠臼,正因為沿襲古人風格太久,已經工而不活。

事實上,只要經過正規繪畫訓練,要克服描繪上的求真並不難,但要成就真正的藝術,如宋畫大家的形、神兼具,畫家要克服的是藝術上的表現風格,不只是技巧的問題。

現代的畫鳥或許源自於西方,但就像曾經辭去工作,在中央山脈扇平從事鳥類生態觀察的何華仁,除了求真的生態畫鳥,也嘗試以版畫表現台灣鳥類,線條轉為簡單、樸拙。這樣的轉變,說是西方的,不如說「更中國」。因為就如古人一路行來,深切地體悟到,只描寫真實、畫得惟妙惟肖,畢竟不是藝術的本質。若要回歸藝術,「真不真」就真的只是其次的問題了。

〔圖片說明〕

P.77

自然萬物一直是中國畫家的繪畫對象,然而他們卻從不只囿於描寫實物,也要追求隱藏的形體之後的精神。圖為明朝孫龍所畫的戴勝,簡單的墨塊卻充分表現了鳥兒神氣十足的神情。下為攝影者郭志勇在野柳拍到的戴勝。

P.78

宋朝李安忠的竹鳩圖,也就是今天的伯勞鳥,圖中竹鳩上喙微彎,遮蓋下喙,白色的過眼線與翅膀、體色層次分明,與身在大自然和畫家何華仁所畫的伯勞鳥對照,栩栩如生,唯畫家特意強調了它的渾圓體形。(右圖郭智勇攝,左圖何華仁提供)

P.80

(上)十九世紀德國畫家伍爾夫所畫的台灣朱鸝,發表在當時英國的鳥學雜誌「朱鷺」上。近代野生鳥類繪畫的風氣,始於西方畫者描繪生物學家由世界各地收集來的動植物。(張良綱翻拍)

P.80

(下)前年郵政博物館發行畫家楊恩生的台灣溪澗野生鳥類郵票,頗受歡迎。要使科學與藝術結合,畫家的挑戰更大。(郵政博物館提供)

P.83

崔白的「雙喜圖」,形、神兼具,是宋朝寫生花鳥畫的代表作。

P.85

美術史學者形容這幅出自宋徽宗畫院的「梅竹聚禽圖」:畫者不僅知道竹是怎樣抽枝生葉的,也了解到鴿子細長羽毛和鶉的尖銳羽是不同的。

P.86

黃筌的「寫生珍禽卷」中,有九官、文鳥、白頰山雀等今天賞鳥者——可叫出大名的鳥種。圖左中間則是今天仍每年過境台灣的候鳥白鶺鴒。下圖為郭志勇所拍的白鶺鴒。

P.88

去年舉行「台灣鳥木刻版畫展」的何華仁曾出走城市,遠至六龜進行鳥類觀察,他認為賞鳥對作畫時,捕捉鳥類的神情與生態有所助益。圖為他的木刻作品「褐鷹鴞」,圓而略帶童騃眼神的貓頭鷹,自然、樸實而不誇張。(何華仁提供)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)

@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)